広告企画

【PR】MSIの新型ノートPC「Bravo 17」は,15万円前後で買えてゲームも快適なオールAMD仕様のマシンだ

|

Ryzenシリーズの投入により,デスクトップPC向けCPU市場で大きくシェアを伸ばしたAMD。そのAMDが,ノートPC市場を攻略すべく投入したのが,Zen 2ベースのAPUである「Ryzen 4000 Series Mobile Processor family」(以下,Ryzen Mobile 4000シリーズ)だ。国内においても,Ryzen Mobile 4000シリーズを搭載したノートPCが徐々に増えつつある。

今回評価するMSIのゲーマー向けノートPC「Bravo 17」(型番:Bravo-17-A4DDR-010JP)も,そうした製品の1つだ。CPUに「Ryzen 7 4800H」を,GPUには「Radeon RX 5500M」(以下,RX 5500M)を搭載するオールAMD仕様が大きな特徴である。

|

はたしてBravo 17は,ゲームにおいてどの程度の性能を発揮するのだろうか。Bravo 17の特徴を紹介するとともに,実際にテストを行って,そのポテンシャルを確認してみたい。

MSIのBravo 17製品情報ページ

CPUとGPUにAMD製品を採用

冷却システムにCooler Boost 5を搭載

|

なお,Bravo 17は,メインメモリとしてDDR4-3200対応で容量8GBのDIMMを2枚,計16GB搭載する。

|

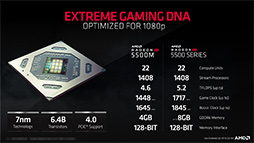

RX 5500Mの場合,CUが22基あるので,総シェーダプロセッサ数は64(※16基×4)×22で計1408基となる。このスペックは,デスクトップPC向けCPUの「Radeon RX 5500 XT」(以下,RX 5500 XT)とまったく同じであり,Bravo 17は,デスクトップPC向けのRX 5500 XTと同規模のGPUを搭載していると理解していい。

なお,Bravo 17のRX 5500Mは,グラフィックスメモリとして動作クロック14GHz相当のDDR6メモリを4GB搭載しており,メモリバス帯域幅はRX 5500 XTと同じ224GB/sを誇る点も押さえておきたいポイントだ。

もちろん,ノートPCに搭載可能なTDPを実現するために,いろいろと違いはある。たとえば,ゲームを動作するときに適した動作クロックモードである「Game Clock」は,RX 5500 XTが1717MHzであるのに対して,RX 5500Mは1448MHz,ブーストクロックは,RX 5500 XTが1845MHzに対して,RX 5500Mは1645MHzといった具合に,動作クロックが抑えめなのだ。

|

|

実機で確認した限り,Bravo 17の液晶パネルは,白黒のコントラストがクッキリしている印象を受けた。横から覗き込んだ限りでも,顕著な色ムラは確認できない。

|

|

|

そのほかのスペックも確認しておくと,ストレージにはPCI Express 3.0 x2接続で容量256GBのM.2 SSDを搭載。SSDに加えて,別途1TBのHDDも内蔵しているので,容量面での不安はない。

それ以外の主なスペックは表1にまとめておこう。

| CPU | Ryzen 7 4800H(8C16T, |

|---|---|

| メインメモリ | PC4-25600 DDR4 SDRAM SO-DIMM 16GB(8GB×2) |

| グラフィックス | Radeon RX 5500M |

| ストレージ | SSD(容量256GB, HDD(容量1TB, |

| 液晶パネル | 17.3インチ液晶(※駆動方式未公開) |

| 無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax, Intel「Wi-Fi 6 AX200」) |

| 有線LAN | 1000BASE-T(RJ45×1, |

| 外部 |

USB 3.2 Gen 1 Type-C×1, |

| キーボード | 日本語10キー付き |

| スピーカー | 内蔵2chステレオ |

| インカメラ | 搭載(約92万画素) |

| バッテリー容量 | 4500mAh |

| ACアダプター | 定格出力180W(19.5V 9.23A) |

| 公称本体サイズ | 約397(W)×260(D) |

| 公称本体重量 | 約2.2kg |

| OS | 64bit版Windows 10 Home |

17.3インチ級でもかなり扱いやすいサイズと重量

|

Bravo 17の本体サイズは,実測で397(W)

付属のACアダプターは,出力180Wのもので,そのサイズは実測で74(W)

|

|

|

|

|

|

|

|

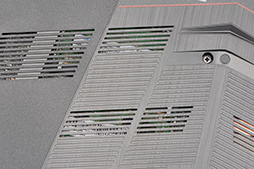

冷却機構の話が出たついでに,Bravo 17の動作音についても触れておこう。まず,負荷がかかっていない場合はかなり静かだ。そして,ゲームをプレイして負荷が高まってくると,当然ながら空冷ファンの動作音も増大していくのだが,それでも騒々しいというほどではなく,少なくともヘッドセットを装着していれば気にならない程度と言っていい。

|

背面は左右に大きな排気孔が配置あり,隙間から放熱フィンが並んでいるのが見てとれる。インタフェース類は背面にはなく,左右側面にまとめられた今どきのノートPCらしいレイアウトだ。

|

左側面は,ACアダプターを接続する電源コネクタのほか,バージョン未公開のHDMI出力や,USB 3.1 Gen.1 Type-Aポートが2つという構成だ。

|

一方の右側面には,ヘッドフォン出力とマイク入力の3極3.5mmミニピン端子が2つ,USB 3.1 Gen.1 Type-AとUSB 3.1 Gen.1 Type-Cが1つずつ,有線LAN用のRJ45端子が並ぶ。側面にも排気孔を配置していることもあり,マウス操作の邪魔にならないよう右側面のインタフェースはもう少し少なくてもよかったかと思うが,左側面にもUSB 3.1 Gen.1 Type-Aが2つ用意あるので,こちらを活用すれば問題はないだろう。

|

続いては,ゲームをプレイするうえで欠かせないサウンド周りを見ていこう。

Bravo 17では,ステレオスピーカーを底面の左右に1基ずつ備えている。その音質は,重低音はそれほど響かないものの,非常にクリアな印象を受けた。ノートPCとしては,十分満足のいくものではないだろうか。

|

|

ちなみに,サウンドプロセッサスイートには,MSI製ノートPCではお馴染みNahimic製の「Nahimic 3」を採用しており,ヘッドセット接続時にバーチャルサラウンドサウンド再生機能を利用できる。

通信機能としては,1000BASE-T対応の有線LAN機能に加えて,Intel製のWi-Fi 6(IEEE802.11ax)対応無線LAN機能も備える。Wi-Fi 6は,対応の無線LANルーターが必要になるものの,理論上の最大通信速度は9.6Gbpsと,従来のWi-Fi 5(IEEE802.11ac)の同6.9Gbpsよりも高速な無線通信が可能だ。

キーボードは,いわゆるアイソレーションタイプで,10キーを備える日本語106キータイプのもの。キーピッチは実測で約18mmで,キーストロークは同1.7mm。しっかりとキーを入力したタイプ感が得られて,打鍵感は上々だ。各キーには赤色のバックライトLEDが組み込まれており,暗がりでの視認性も申し分ない。

|

キー配置は,[Enter]キーと[]]キー,「Space」キーと[無変換]および[変換]キーなどが隙間なく隣接しているタイプで,ファンクションキーも小さめなので少々慣れが必要かもしれない。

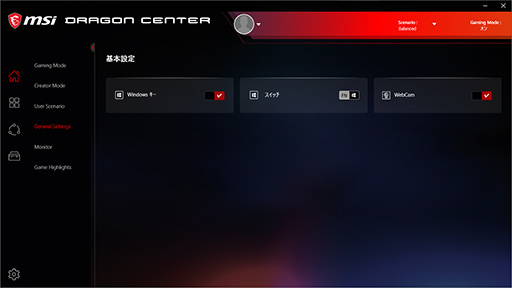

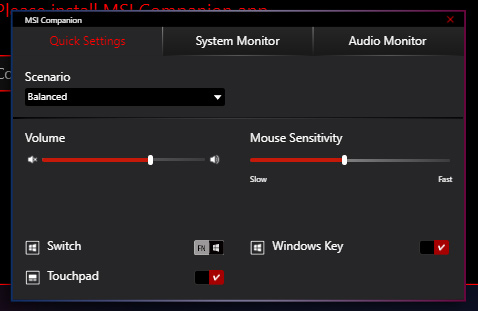

なお,MSI製のPCに付属している統合設定ソフトウェア「Dragon Center」を使うと,[Windows]キーの有効/無効や,[Fn]キーと[Windows]キーの入れ替え,Webカメラの有効/無効を切り替えられる。

|

統合設定ソフト「Dragon Center」で,Bravo 17のパフォーマンスを切り替えられる

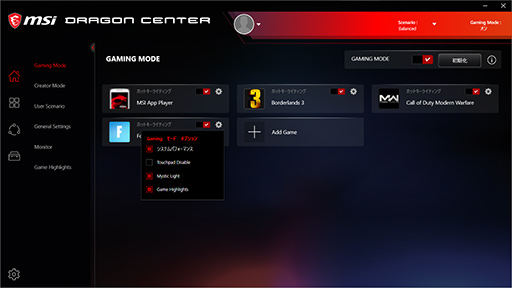

MSIのDragon Centerには,ユーザーが使用する用途に応じた機能モードである「Gaming Mode」と「Creator Mode」が用意されている。

Gaming Modeでは,Dragon Centerに登録したアプリケーション(※ゲーム以外も登録できる)ごとに,タッチパッドの無効化やMSIのLED同期機能「Mystic Light」,それに加えて,PCの動作を最適化する「システムパフォーマンス」機能の有効/無効を設定可能だ。MSIに確認したところ,Bravo 17ではシステムパフォーマンスを有効にしておくと,登録したアプリケーションを起動したときに,ゲーム中に不要なプログラムからメインメモリを開放したり,Nahimic 3の動作モードを「ゲームオーディオ」に切り替えるように動作するとのことだった。

|

一方のCreator Modeは,名前から想像がつくように本機をコンテンツ制作用途に使う人向けの機能モードで,アプリケーションごとに割り当てるスレッド数を変えたり,メモリ設定の最適化を行えるものだという。

|

さらに,Dragon Centerでは,システム全体の動作モードを5種類の「シナリオ」(Scenario)から選択する「ユーザーシナリオ」(User Scenario)という機能もある。

シナリオは,「究極の性能」「バランス」「サイレント」「Super Battery」「ユーザーモード」という5つがあり,シナリオごとにPCの性能レベルやファンの回転数制御が異なっている。ただ,Bravo 17の場合,各シナリオでどのようにCPUやGPUの動作が変わるのか,具体的な情報は書かれていない。

|

「究極の性能」は,文字どおり最高の性能が得られるシナリオだ。工場出荷時設定は「バランス」で,「サイレント」と「Super Battery」では,自動的にキーボードのLEDが消えるようになっていた。

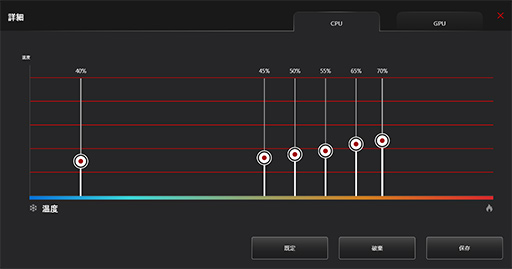

一方,ユーザーが設定をカスタマイズできる「ユーザーモード」を選択すると,「パフォーマンスレベル」と「ファンスピード」という2つの項目を調整できる。パフォーマンスレベルは,おそらくCPUまたGPUのオーバークロック動作を指定するものだろう。「High」「Middle」「Low」の3種類から任意のものを選択できる。ファンスピードは,「自動」「詳細」「Cooler Boost」の3種類があり,詳細は,CPUやGPUの負荷ごとにファン回転数をどの程度にするかをスライダーから調整するものだ。Cooler Boostは,単純に空冷ファンが全開になる設定なのだが,かなり騒々しいのでゲーマーがわざわざ選ぶ必要はあまりなそうである。

|

そのほかにもDragon Centerでは,「Monitor」機能でCPUやGPUの使用率をリアルタイムで表示したり,「Game Highlights」機能からゲーム向けのコンパニオンアプリ「Overwolf」を起動して,アプリ側から[Windows]キーの無効や,シナリオの変更を行えるようになっている。

|

|

多くのゲームが快適にプレイ可能

Fortniteなどでは120Hz表示を生かせる場面も

それでは,Bravo 17の性能を,ベンチマークテストで検証してみよう。

今回の検証に当たっては,Dragon Centerで最も高い性能が期待できる「究極の性能」にシナリオを設定。そのうえで,4Gamerのベンチマークレギュレーション23.1に準拠した内容でテストを実施した。

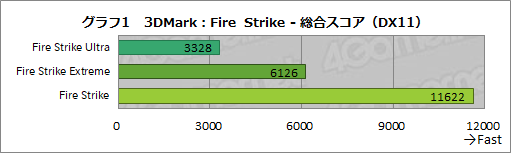

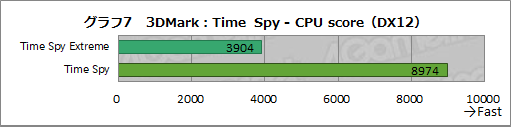

「3DMark」(Version 2.12.6955)の結果から順に見ていこう。

グラフ1は,3DMarkのDirectX 11のテストとなるFire Strikeの総合スコアをまとめたものだ。Bravo 17は,Fire Strike“無印”のスコアが「11622」と,ノートPCとしては比較的高めだ。4K解像度のテストとなるFire Strike Ultraでは3000台まで落ち込んでいるので,搭載液晶パネルの解像度であるフルHDであれば,ゲームにおいても十分な性能が期待できそうだ。

|

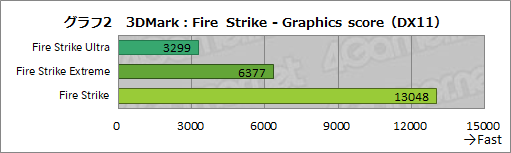

グラフ2は,Fire StrikeのGPUテストとなるGraphics scoreの結果だが,ほぼ総合スコアを踏襲する形となった。

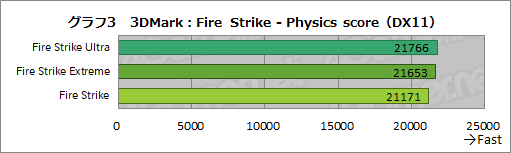

続くグラフ3は,Fire StrikeのCPU性能のテストとなるPhysics scoreをまとめたものだが,スコアは2万を超えており,8コア16スレッドに対応するRyzen 7 4800Hの真価を発揮している。

|

|

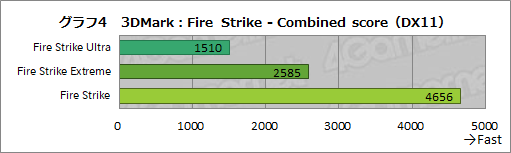

グラフ4は,CPUとGPUの双方を性能が効いてくるCombined testの結果だが,Fire Strike“無印”で「4656」と,この解像度であれば十分に良好な結果だ。

|

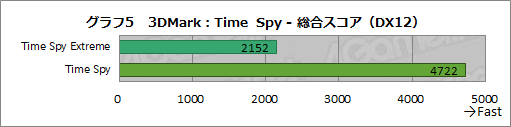

DirectX 12のテストである「Time Spy」の総合スコアをまとめたものがグラフ5だ。ここでもBravo 17は,Time Spy“無印”で5000弱とフルHD解像度のゲームで十分な性能を思わせるスコアを発揮している。

|

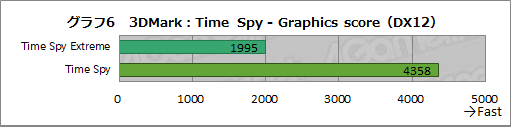

続くグラフ6は,Time SpyからGPUテストの「Graphics test」,グラフ7は「CPU test」の結果となる。見てのとおり,Graphics testは,おおむね総合スコアを踏襲する形となった。一方,CPU testの結果は,Time Spy“無印”で9000弱のスコアとこちらも15万円程度で買えるノートPCとしては優秀だ。

|

|

それでは実際のゲームではどうなのかを見てみよう。

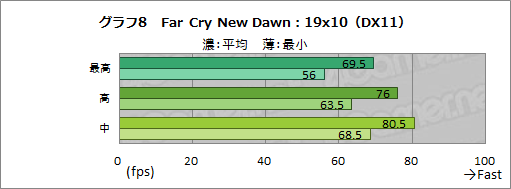

まずは「Far Cry New Dawn」をテストした。ここでは,ゲームの解像度をディスプレイ解像度である1920×1080ドットに固定したうえで,「最高」「高」「中」という3つのプリセットでベンチマークモードを実行して,スコアの違いを確認してみた。どの程度の描画品質であれば,Bravo 17で快適にプレイできるかを読み取ろうというわけだ。

その結果がグラフ8となる。

|

最高プリセットでは,最小フレームレートが60fpsに届いていないものの,高プリセットで常時60fps以上のフレームレートを発揮した。レギュレーションでは最小フレームレート40fps以上を合格点としているため,Bravo 17は1920×1080ドットの最高プリセットでも,それを満たしている点は立派だ。

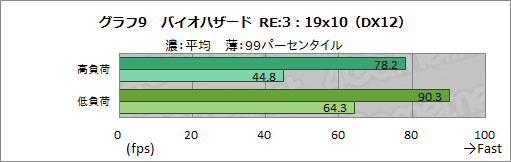

「バイオハザード RE:3」での性能はどうだろうか。ここでも解像度を1920×1080ドットに設定し,レギュレーションで定めた描画負荷が比較的高めの「高負荷設定」と,エントリーGPU向けの「低負荷設定」でテストを実施した。その結果をまとめたのがグラフ9だ。

|

さすがに高負荷設定では,最小フレームレートの代わりに利用している99パーセンタイルのフレームレートが44.8fps(※計測したフレームレートの99%が44.8fps以上)と,レギュレーションにおける目安である50fpsを割ってしまっている。しかし,低負荷設定にすると99パーセンタイルのフレームレートが64.3fpsとなったので,低負荷設定にすれば快適にプレイできることは間違いない。

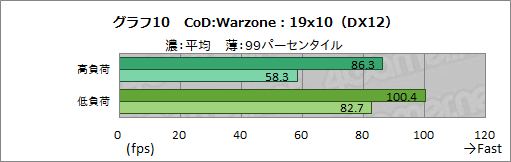

次の「Call of Duty: Warzone」(以下,CoD:Warzone)でも,レギュレーションで定める「高負荷設定」と「低負荷設定」でテストを行った。解像度はここでも1920×1080ドットに固定している。その結果がグラフ10で,Bravo 17は,高負荷設定でも99パーセンタイルのフレームレートが60fpsに迫っている点は大したもの。低負荷設定であれば,99パーセンタイルでも82.7fpsを記録している。

CoD:Warzoneを快適にプレイするには,常時60fpsが欲しいところなので,Bravo 17では低負荷設定でプレイするのが得策だろう。さらに言えば,低負荷設定では平均フレームレートが100fpsをわずかに超えており,リフレッシュレート120Hzに対応した液晶パネルのスペックも生かせそうだ。

|

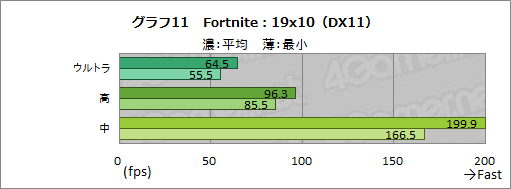

リフレッシュレート120Hzの効果が最も得られるのが「Fortnite」だろう。Fortniteでは,「ウルトラ」「高」「中」の各プリセットでテストを実施。その結果がグラフ11となる。

描画負荷の低い中プリセットでは,平均フレームレートがほぼ200fpsという高いスコアを記録し,最小フレームレートでも約167fps程度と,常時120フレームで表示することが可能な性能を見せた。Fortniteでは,リフレッシュレート60Hzのディスプレイを使用しているユーザーに対して,有利に立ち回れることは間違いない。

|

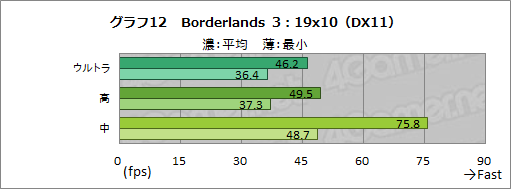

「Borderlands 3」では,「ウルトラ」「高」「中」の3つのプリセットでベンチマークモードを実行した。結果はグラフ12のとおり。

レギュレーションでは平均フレームレート60fps以上を合格点としているが,中プリセットがそれを満たした。グラフィックスメモリ容量が4GBのRX 5500Mに,高プリセット以上は荷が重いようだ。Bravo 17でBorderlands 3をプレイするには,中プリセット選ぶのが正解であろう。

|

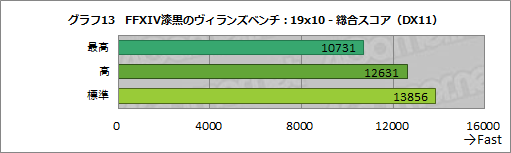

Radeonシリーズでは苦しい戦いとなる「ファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズ ベンチマーク」(以下,FFXIV 漆黒のヴィランズ ベンチ)の結果はどうだろうか。今回は,「最高品質」「高品質(ノートPC)」「標準品質(ノートPC)」(※グラフ内では(ノートPC)を省略)のプリセットでベンチマークを実行してみた。

グラフ13は総合スコアをまとめたものだ。スクウェア・エニックスの指標では,スコア「7000」以上が最高評価とされており,その基準をBravo 17は最高品質でも満たしている。レギュレーションでも平均60fps以上を狙えるスコア「9000」以上を目標に設定しているので,最高品質でも目標以上のスコアを記録している点は,Bravo 17で評価すべきポイントだ。

|

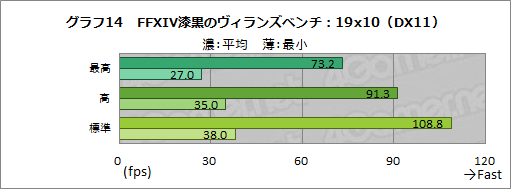

次のグラフ14は,FFXIV 漆黒のヴィランズ ベンチにおける平均フレームレートと最小フレームレートをまとめたものである。Bravo 17は,最高品質でも平均フレームレートが70fpsを超えており,RX 5500MをGPUに採用していても,FFXIV 漆黒のヴィランズのプレイに問題はなさそうだ。

|

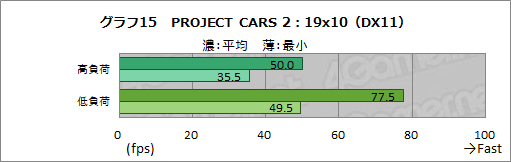

ゲームテストの最後となる「PROJECT CARS 2」でも,レギュレーションで規定した「高負荷設定」と「低負荷設定」でテストを実施した。レギュレーションでは最小フレームレート30fps以上をクリアできる平均フレームレート50fps以上が合格点としている。

結果はグラフ15のとおり。Bravo 17は高負荷設定でも条件を満たしており,PROJECT CARS 2を快適にプレイできることは間違いない。

|

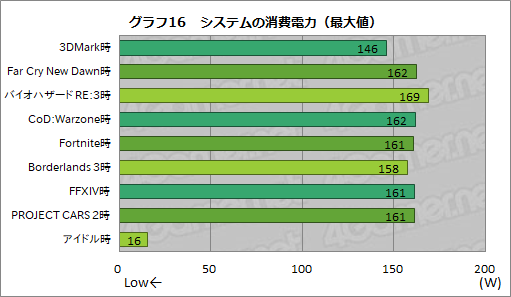

最後に,Bravo 17の消費電力も確認しておこう。今回は,消費電力ログの取得が可能なワットチェッカー「Watts up? PRO」を用いて,システム全体の最大消費電力を計測して比較することにした。なお,Bravo 17はバッテリー内蔵式のため,フル充電した状態でテストを行い,充電がテスト結果へ影響を及ぼさないよう配慮している。

テストにあたってはゲーム用途を想定し,無操作時にもディスプレイの電源がオフにならないよう設定したうえで,ユーザーシナリオを「バランス」に戻し,OSの起動後30分放置した時点を「アイドル時」,各アプリケーションを実行したとき,最も高い消費電力値を記録した時点を,タイトルごとの実行時とした。

その結果がグラフ16となる。Bravo 17の消費電力は,ゲームプレイ時でおおよそ160W前後だった。ゲームタイトルの中では,バイオハザード RE:3が若干高めで,Borderlands 3は逆に低めだ。ACアダプターの容量が180Wなので,160W前後の消費電力も驚くには当たらない。

なお,アイドル時の消費電力はわずか16Wと,このあたりはさすがノートPCといったところか。

|

15万円前後の価格はかなり魅力的

17.3型だが持ち運んで外出先のプレイも可能

以上のテストから分かるとおり,Bravo 17では,多くのPCゲームが快適にプレイ可能だ。Fortniteを始めとして,描画負荷の軽いeスポーツ系のゲームであれば,リフレッシュレート120Hzの液晶パネルによる高リフレッシュレート表示も可能である。それでいて,税込の実勢価格が15万円前後というのは,かなり魅力的だ。「高性能なゲーマー向けノートPCをなるべく安価に購入したい」と考えているユーザーにとって,このBravo 17は有力な選択肢であることは間違いない。

17.3インチ級と,ノートPCとしては大柄ではあるものの,重量は2kg台前半で持ち運びもしやすい。外出先でPCゲームをプレイしたいユーザーにとっても,このBravo 17はお勧めできる1台である。

|

MSIのBravo 17製品情報ページ

■15.6インチ液晶搭載の姉妹機「Bravo 15」は税込13万円台前半

Bravoシリーズでは,本稿で紹介したBravo 17だけでなく,15.6インチサイズの液晶パネルを採用する姉妹機「Bravo 15」(型番:Bravo-15-A4DCR-058JP)も販売中だ(関連記事)。

Bravo 15(Bravo-15-A4DCR-058JP)

Bravo 15は,CPUに6コア12スレッド対応のミドルクラス市場向け「Ryzen 5 4600H」を,GPUにはエントリー市場向けの「Radeon RX 5300M」を採用している。メインメモリ容量は16GB(8GB×2)で,内蔵ストレージはPCIe接続で容量512GBのM.2 SSDだ。

ゲーマー向けとしてはエントリーレベルのスペックであるが,税込の実勢価格が13万円台前半という安さと,公称本体重量が約1.96kgと,15.6インチ級ゲーマー向けノートPCとしては軽めである点は見どころと言えよう。限られた予算でゲームもプレイできるノートPCが欲しいという人なら,選択肢に入れる価値がありそうだ。

MSIのBravo 15製品情報ページ

- この記事のURL: