プレイレポート

本日発売のリメイク版「ウィザードリィ 狂王の試練場」インプレッション。幾度となく行われた移植の歴史から,その意義と先駆性を紐解く

|

開発は,「ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル」「ロックマン クラシックス コレクション」など,レジェンダリーなゲームの移植やリメイク版開発に定評のあるゲームスタジオDigital Eclipse(2023年10月よりATARI傘下)。さらに家庭用ゲーム機向けのパッケージ版も,SUPERDELUXE GAMESから10月10日に発売予定となっている。

本稿は,本邦におけるファンタジー観とロールプレイングゲーム(以下,RPG)の基礎を築き,のちのフォロワーに多大な影響を与えたウィザードリィについて改めて紹介すると共に,いよいよ発売を迎えたリメイク版のプレイフィールをお伝えするものだ。

とくにオールドファンは気になるだろう細かな差異にも触れているので,購入を迷っている人は参考にしてもらいたい。

|

「Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord」公式サイト

初代ウィザードリィ――その意義と先駆性について

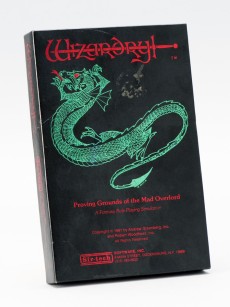

リメイク版そのものに触れる前に,ここで「Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord」(以下,初代ウィザードリィ)というタイトルについて,改めておさらいしておこう。同作は1981年9月,アメリカのSir-Tech Softwareより,Apple II用のRPGとして発売されたタイトルだ。

|

パーソナルコンピュータ向けに限定しても,オールドスクールのRPGシリーズとしてウィザードリィと並び称される「ウルティマ」シリーズの前身「Akalabeth: World of Doom」(1979年)の方が早いし,Apple II向けの商業RPGにしても,ザ・ソフトウェア・ファクトリーから発売された「Beneath Apple Manor」(1978年)まで遡れる。

そもそもRPGをコンピュータ上で再現しようという試みは,スティーヴ・ジョブズとスティーヴ・ウォズニアックの2人が初代Apple Iを送り出す,1976年よりも前に始まっていた。イリノイ大学が中心となって構築した汎用コンピュータ支援教育システム・PLATOや,やはり各大学や研究機関に採用されいてたDECの汎用機PDP-10のオンラインシステム上では,熱心なマニア達がプログラミングしたマルチプレイのコンピュータRPGが,遅くとも1975年にはいくつも動いていたようだ。

ウィザードリィの開発者の一人であるロバート・ウッドヘッド氏も,そうしたタイトルの熱心なプレイヤーの一人だった(もちろん「ダンジョンズ&ドラゴンズ」フリークでもあった)。つまりウィザードリィは,ネットワークに接続していないスタンドアロンの個人用コンピュータ上で,そうしたゲームを遊ばせるというのが,当初のコンセプトだったのである。

Wizardryは,連綿とつながる文化の鎖の1ピース――生みの親,狂王ことRobert Woodhead氏に聞く,その源流と80年代アニメの話

「Wizardry」の開発者の一人であるRobert Woodhead氏。作中に登場する狂王・Treborその人としても知られる同氏は,コンピュータゲーム黎明期の裏側を知る,数少ない証人の一人でもある。その氏が「AnimeJapan 2016」のために来日するとの情報を聞きつけた4Gamerは,さっそくコンタクトをとり,会場で話を聞いてみることにした。ぜひご一読を。

そのような経緯があるので,人間やエルフ,ドワーフ,ホビット(当時)といったJ・R・R・トールキン作品に基づく種族や,善・中立・悪の性格(アライメント)は「ダンジョンズ&ドラゴンズ」からの引用であるし,侍や忍者といったオリエンタルな職業(クラス)についても,ウッドヘッド氏らが参考にしたPLATO用のコンピュータRPG「Oubliette」の時点ですでに存在していた。

では,初代ウィザードリィの先駆性がどこにあったのかというと――おそらく同作は,1人のプレイヤーが複数のキャラクターを操作する,“パーティ制を導入した世界初のRPG”だったと考えられる。

パーソナルコンピュータの登場以前,ネットワーク上で稼働していた1970年代のコンピュータRPGは,基本的に1人のプレイヤーが1体のキャラクターを操作して,ネットワーク上に接続している別プレイヤーとチャットでやり取りしながらダンジョンを探索していく,マルチプレイのものが殆どだった。「ウルティマ」シリーズも,パーティ制が導入されたのは「Ultima III: Exodus」(1983年)からだ。

今日において,ダンジョンRPGのパーティを考えたとき,なんとなく前衛3人と後衛3人の6人構成が思い浮かぶのは,このウィザードリィシリーズと,明らかにそのオマージュであった「デジタル・デビル物語 女神転生」シリーズ(1作目は1987年)によって作り上げられたイメージではないだろうか。

|

初代Apple II版の発売から,もうすぐ43年の歳月が流れようとしている。初代ウィザードリィは,これまでに国内外の数多のプラットフォームに移植されてきた。

日本では,「LOGiN」などの雑誌媒体を通じて,早くから同作を紹介してきたアスキーが販売権を取得し,1985年に主要なパソコン・プラットフォーム向け(MSX2版は少し遅れた1987年)の日本語ローカライズ版を発売。これで一気にプレイ人口が広がった。

もちろん,日本国内でも互換機を含めて相当数が出回っていたApple IIを入手し,辞書を片手にオリジナル版で遊んでいた日本人プレイヤーも,少なからず存在していた。その中には「ドラゴンクエスト」の堀井雄二氏や,「ファイナルファンタジー」の坂口博信氏,河津秋敏氏といったゲームクリエイター陣,後にウィザードリィシリーズのエヴァンジェリストとして活躍するライター兼作家のベニー松山氏などが含まれるわけだが……彼らはこの時点において,かなりのアーリーアダプターだったと言える。

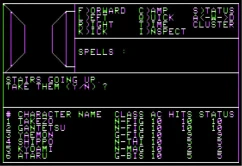

ちなみにアスキーの日本語版は,オリジナルのApple II版の画面分割ではなく,ウィンドウ方式のユーザーインタフェースを採用し,グラフィックスも一新された1984年発売のIBM PC版がベースになっていた(このインタフェース自体は,1983年リリースのApple II版「Wizardry III: Legacy of Llylgamyn」が初)。

|

|

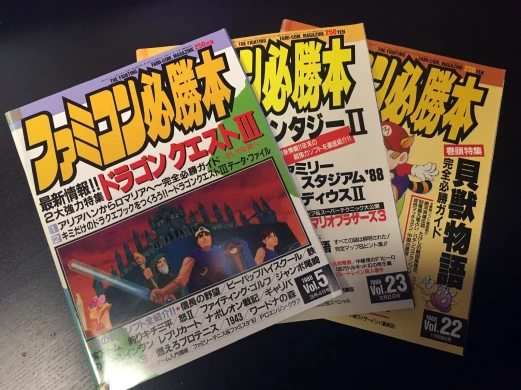

しかし,やはり日本国内の人気のブレイクスルーとなったのは,1987年12月にアスキーから発売されたファミリーコンピュータ版の登場だろう。

遠藤雅伸氏率いるゲームスタジオが開発にあたったこの移植版は,前述の日本版をベースとしつつも,イラストレーターの末弥 純氏によるモンスターデザインを採用。白黒の簡素なラインのみで描かれたダンジョン内を,石造りのグラフィックスで表現したのみならず,羽田健太郎氏作曲のBGMを追加するなど,家庭用ゲーム機向けの大胆なアレンジが加わっていた。当初,開発言語が異なることから難色を示していたロバート・ウッドヘッド氏が完成品を見て絶賛し,今日に至るまで,このファミコン版を最高の移植版としているのは有名な話だ。

以後,PCエンジンやPlayStationなど,さまざまなゲームハードに移植された初代ウィザードリィは,のちのクリエイター達に大きな影響を及ぼしていく。とくにJICC出版局(当時)から発売されていたゲーム誌「ファミコン必勝本」(のちの「HiPPON SUPER!」)はウィザードリィ関連の特集を大きく打ちだし,強固なファンコミュニティを形成していった。

同誌を中心に花開いた,小説やコミックなどのマルチメディア展開や読者投稿コーナーの隆盛は,今日根強い人気を集めているダンジョン探索ものファンタジーの先駆けとも言えるだろう。

|

|

リメイク版で甦る,オールドスクールRPGの原典

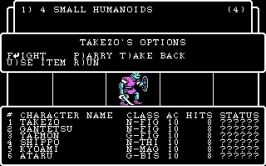

さて,今回リリースされる3Dリメイク版「Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord」は,日本国内の少なからぬファンは残念に思うかもしれないが,IBM PC版でもファミコン版でもなく,初代Apple II版をベースとしている。

この“ベースとしている”というのは,単にゲームシステムを踏襲しているというだけではない。公式発表によれば,同作はPascalで書かれたApple II版のソースコードを,文字どおりベースにして構築されているとのこと。

アスキー発売の各機種板も,やはり Pascalのコードをベースにしていたが,前述のとおり Apple II版ではなくIBM PC版からの移植(ファミコン版はリバースエンジニアリングしたもの)だったそうなので,正真正銘のオリジナルコードからの移植というのは,本家のIBM PC版以来になるのではないだろうか。

この「オリジナルそのままのものをお出しする!」という開発元の自信をこれでもかとアピールする機能が,今回の3Dリメイク版には実装されている。何と,メインのゲーム画面に重ねる形で,Apple II版のゲーム画面を同時表示させられるのだ。

|

表示位置は,右下(小型)ないしは上部中央(大型)のいずれかが選択できる。もっぱら白いラインと文字のみで描画されていた,ウィザードリィシリーズならではの趣向である。

個人的には,思い入れの深い日本国内パソコン版や,ファミコン版の実装も期待したいところだが,そんな妄想が,決して妄想で終わらないかもしれないと感じさせる勢いが,このリメイク版からは感じられるのだ。

何しろタイトル画面で流れる,いかにも洋ゲーファンタジーといった感じのケルティック・ミュージック風BGMによくよく耳を傾けてみると,何とこれが羽田健太郎氏の手がけたファミコン版のタイトルBGMのアレンジなのである。とんでもないこだわり方だ。

……この機会に告白すると,実は筆者がもっぱらプレイした──そして現在もプレイし続けている初代ウィザードリィは,1985年発売の富士通 FM-77版とNEC PC-9800シリーズ版で,家庭用ゲーム機版も所持してはいるものの,長時間プレイしたとは到底言い難い。なのでこのアレンジ曲に気付いたのは,とあるニュース記事を見てからであった。ファンを名乗る人間としては,何ともお恥ずかしい。

話を戻すと,このリメイク版には音楽以外にも,ファミコン版を参考にしたのであろう要素が随所に散見される。

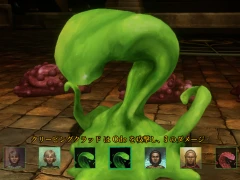

例えば,地下1階に登場するバブリースライムだ。下敷きとなった「ダンジョンズ&ドラゴンズ」では,剣などの金属の武器を溶かしてしまう難敵だったスライムを,定番のザコモンスターとして定着させるきっかけとなったのが初代ウィザードリィであり,これをさらに参考にして生まれたのが「ドルアーガの塔」「ドラゴンクエスト」だったわけだが,このバブリースライムを含むスライム系のモンスターは,Apple II版やCommodore 64版,そして筆者が馴染みのある日本語PC版では緑色に着色されていた。だがリメイク版では,錆色のカラーリングになっている。

|

では,いわゆるグリーン・スライムがまったく登場しないのかというと,そうではない。地下2階をうろついているクリーピングクラッドが緑色なのだが,これはおそらくファミコン版に倣ったカラー設定なのだ。

|

同様に,今日の英語圏のRPGでは爬虫類系のヒューマノイドとして描かれがちで,クラシックな移植版(Apple II版はむしろ特徴がなかった)でも爬虫類だったコボルドが,リメイク版では犬と爬虫類両方の特徴を備えた姿で描かれているのは,末弥 純氏が明確に犬に似たヒューマノイドとしてコボルドをリデザインしたファミコン版を踏襲したものと思われる(なおコボルドを犬に似たモンスターとするのは,日本語版も発売された「ダンジョンズ&ドラゴンズ ベーシックルールセット」で広まったようだ)。

|

ビジュアルを現代風にアップデートしたとはいえ,1981年に発売されたタイトルをそっくりそのまま移植した作品なので,ゲームデザインは非常にシンプルだ。

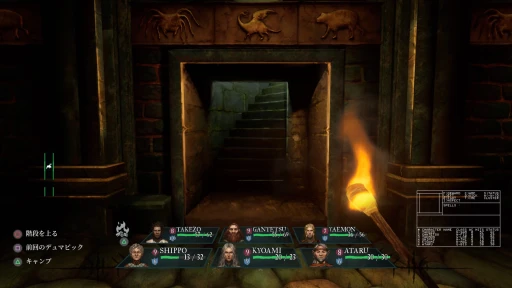

プレイヤーは最大6人のキャラクターでパーティを編成し,東西20マス,南北20マス,地下10階層から成る直方体の迷宮を探索していく。そして,迷宮の奥深くに潜む魔導師ワードナを倒し,彼の所有する魔除け(アミュレット)を地上に持ち帰ると目的達成だ。だが,それでエンディングが流れたりすることもなく,その後も迷宮探索は続いていく。キャラクターの命が失われない限り,永遠にだ。

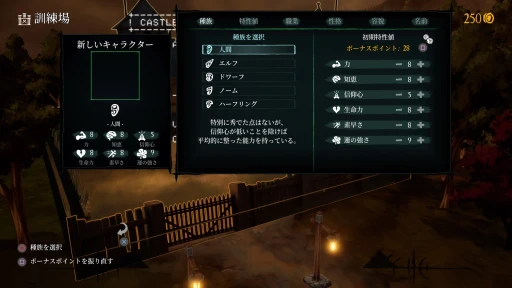

キャラクターメイクは「人間/エルフ/ドワーフ/ノーム/ハーフリング※」の5種族から1つを選択し,「力/知恵/信仰心/生命力/素早さ/運の強さ」の6つからなる特性値にボーナスポイントを割り振ることで行われる。職業(クラス)ごとに求められる特性値の最低値が決まっており,さらに種族ごとに初期値の偏りがあるため,これが種族ごとのクラス適性を形作っている。

※オリジナル版ではホビットだったが,商標的な配慮からハーフリングに変更されている。

このほかキャラクターには「善/中立/悪」の性格(アライメント)があり,これによっても職業は制限される。例えば盗賊は中立と悪しか選べないといった具合だ。また善のキャラクターと悪のキャラクターは同じパーティに参加できない縛りがあり,複数のパーティを使い分けるといった,伝統的なプレイスタイルが求められる。

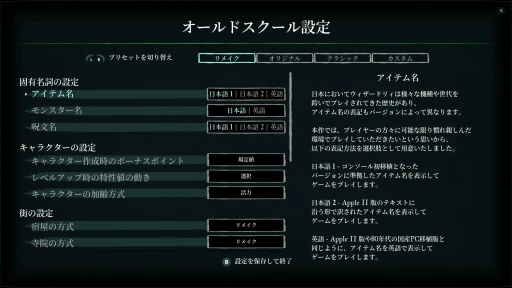

なお特性値のボーナスポイントは,リメイク版のデフォルト設定では種族ごとに固定されているが,ゲーム中のさまざまなルールを調整できる“オールドスクール設定”で,オリジナル版準拠にするなどの変更が行える。実際,筆者はこれで28ポイントのボーナスを持ったキャラクターを作り,いきなり上級職である侍やビショップに就かせることができた。ただし君主と忍者は,転職で作成するしかないようだ。

|

|

このオールドスクール設定には,このほかにもデュマピック呪文の仕様変更――オリジナルでは現在地の座標と向きが表示されるのみだが,本作ではフロア全体の地図を表示するようにもできる――であるとか,古参ファンなら悩みそうなミニマップの表示のオン/オフ,果てはアイテムなどの固有名詞をどのバージョンに合わせるかといった,マニアックなものまで揃っている。とてもここには書き切れないので,実際にその目で確認してもらいたい。

|

一つだけ,リメイク版オリジナルの仕様で個人的に面白かったのが,盗賊と忍者に用意された“隠れる/奇襲”という新要素だ。これを有効にすると戦闘中に「隠れる」ことが可能となり,成功すると後列に居たとしても,次のラウンドで「奇襲」コマンドを使ってモンスターに攻撃できる。

盗賊の攻撃力は低いので,今回プレイしたレベル10以下のパーティでは戦術に大きな影響を与えるほどではなかったが,ともすれば決定ボタンをひたすら押すだけになりがちな戦闘に,ちょっとした変化を持たせることに成功している。とりわけ忍者にクラスチェンジをさせた後ならば,後列から強力な攻撃を繰り出せるわけで,実用性は高いかもしれない。

なお盗賊と忍者の“隠れる/奇襲”は,正確には初期シリーズのシステムを発展させた「Wizardry V: Heart of the Maelstrom」(1988年)で登場した要素だ。以降,「ウィザードリィ外伝I 〜女王の受難〜」(1991年)をはじめとした移植作品の一部にも採用されている。

※2024年5月24日追記:“隠れる/奇襲”についての補足を追記しました。

ほかにオリジナル版と異なる点として,特定のフロアに少しだけ変更があったので,指摘しておく。恐らくだが,これはフル3D化に伴う変更だろう。リメイク版では階段が壁に据えられているので,十字路のようなところには階段を配置できないのだ。筆者もいきなり見知らぬ場所に出て,かなりビックリした。地図を暗記するほどやりこんだ古参プレイヤーはご注意を。

|

また迷宮内で入手する鍵や像のような,特定個所を通行する際に必要となるキーアイテムの扱いにも変更がある。オリジナル版では,これらのキーアイテムは装備などと同様,各々キャラクターが所持し,持ち運ぶ仕組みになっていた。そのためうっかり捨ててしまい面倒なことになることがあったが,リメイク版ではキャラクターではなくプレイヤーに紐づくようになり,誤って捨ててしまうことがなくなっている。

宿屋の仕様変更についても,古参プレイヤーは注意が必要だ。旧版のウィザードリィではキャラクターに年齢のパラメータがあり,宿屋に宿泊するごとに時間が進んで,やがては老衰していく(特性値が上昇しにくくなる)システムが存在した。そのためファミコン版などの国内移植版では,宿泊しても1日しか経過しない馬小屋に泊まって加齢を抑えるのがセオリーだったが,今回のリメイク版では馬小屋であっても一律1週間が経過する(本来はこちらが正しい仕様とのこと)ため,このテクニックは使えなくなっている。

ただし,同時に老衰によって死亡する(特性値の低下でロストする)こともなくなったそうので,その点は安心しても良さそうだ。

|

最後にウィザードリィシリーズの暗黒面(?)とも言える,リセット技について触れておきたい。詳しく説明はしないが,好悪や是非は別として,ウィザードリィと向き合ううえで避けては通れない話題である。

さて,久しぶりの狂王の試練場を気分良く探索していた筆者は,魔術師キャラクターが“ディルト”(敵のアーマークラスを+2する呪文)を早々に覚えてくれた勢いで,ついうっかり,地下1階南東部の“あの部屋”に突っ込んでしまった。そう,ウィザードリィ開発者の友人から名前をとったという,あの幽霊が出現する部屋である。

|

上の画像は再チャレンジ時のものだが,初アタック時のパーティ平均レベルは2。我ながら慢心の極みというほかなく,よりによって2体連れ立ってご登場あそばされたマーフィー氏の片割れをどうにか削りきったものの,もう1体はほぼほぼ無傷。ヒットポイントは半減し,魔術カウントはすでに底を尽き,ポーションの在庫もなしという状況に陥った。

ここで無惨に全滅の憂き目を見るならば,いっそ清水の舞台から飛び降りるつもりで一つ試してみようじゃないか。リメイク版でもリセット技が有効なのかどうかを──

──数分後,筆者のレベル2パーティは,戦闘開始前のまっさらな状態で,マーフィー氏のお部屋に立ち尽くしていた。実に今どきのゲームらしく,本作は最後に自動セーブされたポイントから再開する仕様になっていたのである。6人の冒険者達が,脱兎の如くそこから地上へと逃げ出したのは言うまでもない。いやホントに,死ぬかと思いまちた。

そうそう。全然関係ない話なのだけれど,宿屋でキャラクターをレベルアップする際,「レベルアップを確定」というボタン操作を求められる。そのタイミングでゲームを強制終了すると(以下略)。

|

「Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord」公式サイト

- 関連タイトル:

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

- 関連タイトル:

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

- 関連タイトル:

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

- 関連タイトル:

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

- 関連タイトル:

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

- 関連タイトル:

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

- この記事のURL:

キーワード

- PC:Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

- PC

- RPG

- Digital Eclipse

- Digital Eclipse

- ファンタジー

- プレイ人数:1人

- 育成

- 原作モノ

- 北米

- PS5:Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

- PS5

- PS4:Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

- PS4

- Xbox Series X|S:Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

- Xbox Series X|S

- Xbox One:Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

- Xbox One

- Nintendo Switch:Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

- Nintendo Switch

- プレイレポート

- ライター:森瀬 繚

Wizardry is a registered trademark of Drecom Co., Ltd. Proving Grounds of the Mad Overlord Copyright (C) (1981-2024) by FRPG Corporation. All rights reserved. Proving Grounds of the Mad Overlord is a copyrighted program licensed to SirTech Entertainment Corp by FRPG Corporation. Proving Grounds of the Mad Overlord has been licensed to Digital Eclipse Entertainment Partners Co., by SirTech Entertainment Corp.

Wizardry is a registered trademark of Drecom Co., Ltd. Proving Grounds of the Mad Overlord Copyright (C) (1981-2024) by FRPG Corporation. All rights reserved. Proving Grounds of the Mad Overlord is a copyrighted program licensed to SirTech Entertainment Corp by FRPG Corporation. Proving Grounds of the Mad Overlord has been licensed to Digital Eclipse Entertainment Partners Co., by SirTech Entertainment Corp.

Wizardry is a registered trademark of Drecom Co., Ltd. Proving Grounds of the Mad Overlord Copyright (C) (1981-2024) by FRPG Corporation. All rights reserved. Proving Grounds of the Mad Overlord is a copyrighted program licensed to SirTech Entertainment Corp by FRPG Corporation. Proving Grounds of the Mad Overlord has been licensed to Digital Eclipse Entertainment Partners Co., by SirTech Entertainment Corp.

Wizardry is a registered trademark of Drecom Co., Ltd. Proving Grounds of the Mad Overlord Copyright (C) (1981-2024) by FRPG Corporation. All rights reserved. Proving Grounds of the Mad Overlord is a copyrighted program licensed to SirTech Entertainment Corp by FRPG Corporation. Proving Grounds of the Mad Overlord has been licensed to Digital Eclipse Entertainment Partners Co., by SirTech Entertainment Corp.

Wizardry is a registered trademark of Drecom Co., Ltd. Proving Grounds of the Mad Overlord Copyright (C) (1981-2024) by FRPG Corporation. All rights reserved. Proving Grounds of the Mad Overlord is a copyrighted program licensed to SirTech Entertainment Corp by FRPG Corporation. Proving Grounds of the Mad Overlord has been licensed to Digital Eclipse Entertainment Partners Co., by SirTech Entertainment Corp.

Wizardry is a registered trademark of Drecom Co., Ltd. Proving Grounds of the Mad Overlord Copyright (C) (1981-2024) by FRPG Corporation. All rights reserved. Proving Grounds of the Mad Overlord is a copyrighted program licensed to SirTech Entertainment Corp by FRPG Corporation. Proving Grounds of the Mad Overlord has been licensed to Digital Eclipse Entertainment Partners Co., by SirTech Entertainment Corp.