プレイレポート

【2020年12月版】「ダンジョンズ&ドラゴンズ」完全製品ガイド。お正月の冒険は,まずここから始めよう

2017年から始まった第5版の日本語展開だが,書籍形式のものだけを数えてもすでに13冊が刊行され,人気を博している。一方で,筆者の周囲では「D&Dを始めたいけど,本が多すぎてどれを買えばいいか分からない」という声が聞かれるようになってきた。確かにD&Dの関連書籍は,書名から内容が想像しづらいものが少なくない。そんなわけで今回は,入門者に向けたD&Dの製品ガイドをお送りしてみたい。

合わせてこれらの製品を活用するためのヒントも掲載するので,すでに遊んでいる人もぜひ参考にしてもらえたら幸いだ。

|

「ダンジョンズ&ドラゴンズ 第5版」公式サイト

プレイヤーにはどの本が必要なのかを,収録データから考える

まず,プレイヤーとしてゲームに参加する場合を想定して考えてみよう。

なにはともあれ,まず手に取りたいのは「ベーシック・ルール」(無料)だ。これはD&Dの基本ルールが掲載されているもので,PDF形式のファイルが日本語版の販売元であるホビージャパンの公式サイトからダウンロードできる。

第4版までのD&Dと,第5版の展開における一番大きな違いが,この「ベーシック・ルール」の存在であり,基本的にこの「ベーシック・ルール」だけで,プレイヤーとしてなら問題なく遊べてしまうのである。

新しいD&Dはどう進化した? いよいよ公開が開始された日本語版「ベーシック・ルール」で始める「ダンジョンズ&ドラゴンズ 第5版」スタートガイド

ホビージャパンのダンジョンズ&ドラゴンズ公式サイトにて,テーブルトークRPG「ダンジョンズ&ドラゴンズ 第5版」のベーシック・ルール日本語版が,2015年9月25日に無料公開されている。本稿では,「第4版から何が変わったのか」「ベーシック・ルールで何ができるのか」に焦点を当てつつ,この第5版の魅力に迫っていこう。

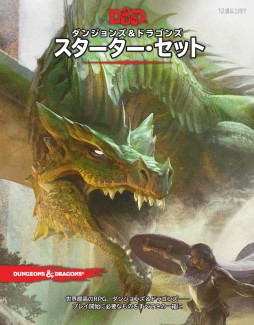

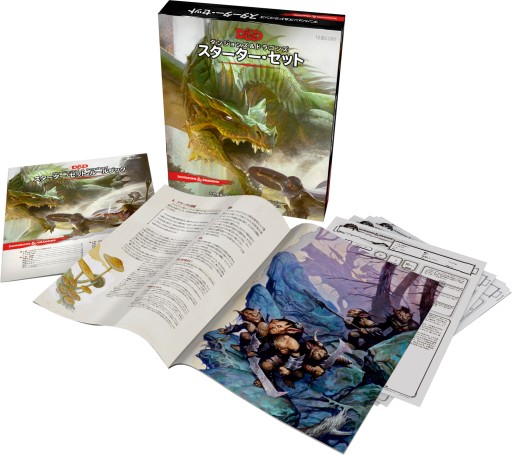

ただ「ベーシック・ルール」はデジタルデータなので,オフラインで遊ぶには表示用のPCやタブレットを用意するか,あらかじめ印刷しておくなど,やや扱いに手間がかかるかもしれない。そういうときには「スターター・セット」(税込3300円)に所収の「スターター・セット・ルールブック」が便利だ。これは「ベーシック・ルール」から,さらに要点のみを抜き出してまとめた現物の冊子で,プレイ中に必要な情報がコンパクトにまとまっている。

“今年も”お正月は「ダンジョンズ&ドラゴンズ」で遊ぼう。日本語版発売記念,スターター・セットで始める「第5版」ガイドを掲載

「ダンジョンズ&ドラゴンズ 第5版」の日本語版が,ホビージャパンより2017年12月18日についに発売となった。英語版の発売が2014年であるから,およそ3年越しの快挙である。というわけで,今年も昨年に引き続きプレイガイドをお届けしたい。発売された「スターター・セット」で何ができるのかを中心に,紹介していこう。

|

|

■「ベーシック・ルール」で作成できるキャラクター

無料で遊べる「ベーシック・ルール」だが,もちろん制限も用意されている。D&Dでは「種族」と「クラス」,そして「背景」を組み合わせてキャラクターを作成するのだが,このときに選べる選択肢が製品版である「プレイヤーズ・ハンドブック」(税込6600円 / 以下,PHB)と比べて限られるのだ。とくに種族とクラスは重要なので,以下の表にまとめてみた。

●「ベーシック・ルール」と「プレイヤーズ・ハンドブック」の収録データ

| 書名 | 種族(亜種族) | クラス(サブクラス) | そのほか |

|---|---|---|---|

| ベーシック・ルール | エルフ(ウッド・エルフ,ハイ・エルフ),ドワーフ,ハーフリング,ヒューマン | ウィザード(1学派),クレリック(1領域),ファイター(1類型),ローグ(1類型) | 6の背景,127の呪文 |

| プレイヤーズ・ハンドブック | エルフ(ウッド・エルフ,ハイ・エルフ,ドラウ),ドワーフ,ハーフリング,ヒューマン(選択ルール版含む),ティーフリング,ドラゴンボーン,ノーム,ハーフエルフ,ハーフオーク | ウィザード(8学派),ウォーロック(3契約),クレリック(7領域),ソーサラー(2起源),ドルイド(2円環),バード(2学派),バーバリアン(2道),パラディン(3誓い),ファイター(3類型),モンク(3門派),レンジャー(2類型),ローグ(3類型) | 13の背景,42の特技,361の呪文 |

とはいえ「ベーシック・ルール」だけでも,ファンタジーもののスタンダードな種族とクラスがひととおり揃っているので,これだけでもかなり多彩なキャラクターが作成できる。

|

(コラム)自分好みのルールブックを作ろう

「ベーシック・ルール」を持ち歩くなら,自分のキャラクターに必要なページのみをチョイスして,自分好みのルールブックを作成しておくと便利だ。例えば呪文を使わないキャラクターなら,7〜9章(能力値の使用法,冒険,戦闘)と付録A(状態)だけがあればいい。

必要な箇所だけプリントアウトして製本したり,クリアファイルに入れたりしてもいいし,スマートフォンで見ながら遊びやすいよう,テキスト抽出して必要なルールだけをまとめたサマリーを自作してもいい。こうした柔軟な運用は,無料配布のPDFであればこそ。うまく活用して,自分だけのルールブックを生み出すのだ。

■もっといろんなキャラが作りたい!

|

PHBのルールを使って作成したパーティが「ベーシック・ルール」のみのパーティと比べて,さまざまな状況下でよりいっそう活躍できるかというと……そこは人によって意見が異なるところだが,少なくとも選択肢が圧倒的に増え,より一層「自分のイメージどおりのキャラクターが作れる」ことは間違いない。

また,PHBでもまだ足りない向きには「ザナサーの百科全書」(税込6600円 / 以下,ザナサー)がオススメだ。これにはあらゆるクラスのための新ルールとオプションが数多く収録されている。25種以上の新しいサブクラスのほか,新たな呪文や特技が多数追加。おまけにキャラクターの命名の参考になる,地球の各文化圏ごとの名前表も収録されている。

PHBと「ザナサー」があれば,現在発売されているプレイヤー向けのルール/データの“ほどんど”がフォローできるので,まずはこの2冊を揃えることを目指すといい。

「PHB以外の本にどんなルールやデータが掲載されているか」をまとめておくので参考にして欲しい。中には“ダブり”で収録されているものもあるが,そうしたものは色つきで掲載している。

●プレイヤーキャラクター作成用データ一覧

| 書名 | 種族(亜種族) | クラス(サブクラス) | そのほか |

|---|---|---|---|

| ザナサーの百科全書 | ―― | ウィザード(戦闘魔術),ウォーロック(セレスチャル,ヘクスブレード),クレリック(鍛冶の領域,墓場の領域),ソーサラー(嵐の魔法,影の魔法,神の魂),ドルイド(群導く者の円環,夢の円環),バード(剣の楽派,ささやきの楽派,惑わしの楽派),バーバリアン(嵐の先触れの道,信仰の熱狂者の道,祖霊戦士の道),パラディン(救済の誓い,覇道の誓い),ファイター(アーケイン・アーチャー,キャヴァリアー,サムライ),モンク(剣聖門,酔拳門,陽魂門),レンジャー(グルーム・ストーカー,ホライズン・ウォーカー,モンスター・スレイヤー),ローグ(インクィジティヴ,スカウト,スワッシュバックラー,マスターマインド) | 20の特技(すべて特定種族専用)と95の呪文 |

| ソード・コースト冒険者ガイド | ドワーフ(ドゥエルガル),ノーム(ディープ・ノーム),ティーフリングの選択ルール,ハーフエルフの選択ルール | ウィザード(ブレードシンガー),ウォーロック(アンダイイング),クレリック(秘術の領域),ソーサラー(嵐の魔法),バーバリアン(バトルレイジャーの道,トーテム戦士の道の新たな選択肢),パラディン(鎮護の誓い),ファイター(パープル・ドラゴン・ナイト),モンク(長死門,陽魂門),ローグ(スワッシュバックラー,マスターマインド) | 12の背景と1つの特技(《スヴァーフネブリンの魔法》/ディープ・ノーム専用),4つの呪文(ブーミング・ブレード,グリーンフレイム・ブレード,ライトニング・ルアー,ソード・バースト) |

| ヴォーロのモンスター見聞録 | アアシマール(プロテクター,スカージ,フォールン),ケンク,ゴライアス,タバクシー,トリトン,フィルボルグ,リザードフォーク,オーク,ゴブリン,コボルド,バグベア,ホブゴブリン,ユアンティ・ピュアブラッド | ―― | 1つの呪文(ウォール・オヴ・ウォーター,「ザナサー」にも収録) |

| モルデンカイネンの敵対者大全 | ティーフリング(アスモデウス,グラーシャ,ザリエル,ディスパテル,バールゼブル,フィアーナ,マモン,メフィストフェレス,レヴィストゥス),エルフ(エラドリン,シー・エルフ,シャダーカイ),ドワーフ(ドゥエルガル),ギス(ギスヤンキ,ギスゼライ),ノーム(ディープ・ノーム) | ―― | 1つの特技(《スヴァーフネブリンの魔法》/ディープ・ノーム専用) |

| エベロン冒険者ガイド | ウォーフォージド,カラシュター,バグベア,ゴブリン,ホブゴブリン,シフター(スウィフトストライド,ビーストハイド,ロングトゥース,ワイルドハント),チェンジリング,エルフ(影のマーク),ドワーフ(監視のマーク),ノーム(刻印のマーク),ハーフエルフ(嵐のマーク,探知のマーク),ハーフオークとヒューマン(発見のマーク),ハーフリング(歓待のマーク,治癒のマーク),ヒューマン(移動のマーク,創造のマーク,調教のマーク,歩哨のマーク) | アーティフィサー(アルケミスト,アーティラリスト,バトル・スミス) | 1つの背景と2つの特技(《レヴナントの刃》/エルフ専用,《特異型ドラゴンマーク》),1つの呪文(ガスト,「ザナサー」にも収録) |

(コラム)ベーシック・ルールの“隅の隅”

「ベーシック・ルール」やPHBには,「ともすれば読み飛ばしがちな箇所」がある。一つ一つは些細なものだが,そうした中には覚えておくことでキャラクターの命を左右するものもある。ここでは,そういったポイントをプレイのヒントと共に紹介していこう。

冒険用装備を活用する(第5章)

第5章では,武器や防具を始めとしたさまざまなアイテムが紹介されているが,なかでもロープやシャベルといった“冒険用装備”の中には,非常に有用なものが含まれている。こうしたものは,実は持ってさえいれば誰もが利用できるリソース(資源)なので,うまく使いこなせば,とくに低レベル時におけるキャラクターの生存率を大きく高められるはずだ。

例えば強い敵を待ち伏せするときや,いざというときの逃走手段には,獣罠やまきびしが有用だ。また1レベルのパーティなど回復手段に乏しい時期には,治療用具もぜひ用意しておきたいところ。ほかのプレイヤーと相談して,冒険への出発前に分担して買っておくと,思わぬところで助けられるはずだ。

能力値や技能の使い方(第7章)

ここには能力値判定や技能判定の使い方が詳しく記載されている。こうした判定は,主にDMから要求されることが多いが,プレイヤーから提案しても構わない。むしろさまざまな活用法に目を通しておき,冒険の途中で思いついたら「この能力値/技能をこんな使い方をしたいんだけど,いい?」というように,積極的にDMに確認してみるといい。とくにNPCの嘘を見抜きたいときに〈看破〉を宣言したり,崖や壁を乗り越えるときなどに,【筋力】でなく【敏捷力】で代替できないかを確認したりするのは,しばしば見られるケースだ(もちろんDMが許可すれば,だが)。

|

隠れ身と受動〈知覚〉(第8章)

ベーシック・ルールのP.62(またはPHBのP.177)に掲載されているコラム「隠れ身」は,誰にとっても重要なルールだ(受動〈知覚〉の使い方もこのコラムにあることに注意)。状況を設定し,判断するのはDMだが,PCが〈隠密〉や〈知覚〉を活用する場合も多いので,プレイヤーも一度は目を通しておくといい。またDMは,ベーシック・ルールのP.67(PHBのP.183)にある「視覚と明るさ」,P.75(PHBのP.194)にある「見えない攻撃者・見えない攻撃」も合わせて確認しておきたい。

呪文の活用方法を考える(第11章)

11章には数多くの呪文が掲載されているが,中には効果が分かりにくかったり,使い道が幅広かったりするものがある。例えばマジック・ミサイル(魔法の矢)などは効果も使い道も実に分かりやすいが,マイナー・イリュージョン(初級幻術)やメンディング(修理),チャーム・パースン(人物魅了)といったものは効果にフレーバーの要素が強く,ゆえに幅広い使い道が考えられる。こうした呪文をうまく使いこなすには,想像を膨らませることが肝要だ。

- マイナー・イリュージョンで作り出した音で,見張りのゴブリンの注意を引きつける。

- 扉やカギを壊して侵入したあと,メンディングで修理して痕跡を消しておく。

- 情報を出し渋るNPCにチャーム・パースンをかけて口を開かせる。

なんて具合に。こうした呪文は,前もっていくつかの使い方を考えておき,ほかのプレイヤーやDMと相談しておくといい。うまく使いこなせるようになればプレイの幅が広がり,パーティの頼れる大黒柱にもなれるだろう。

DMにはどの本が必要なのかを,アドベンチャーから考える

ここからはDM向けの製品――とくに“アドベンチャー”について紹介したい。アドベンチャーとは,ほかのタイトルでいうところの“シナリオ”に相当するもの。テーブルトークRPGはルールブックだけでは遊ぶことはできず,シナリオが必ず必要になるのだ。

アドベンチャーはDMが自作することもできるが,製品として販売されているものもある。そうしたものはいいお手本にもなるし,あるいは叩き台として捉えて,大きくアレンジを加えることもできる。従って多くのアドベンチャーが市販されている現状は,選択肢を広げるという意味で,大いにDMを助けてくれるだろう。

2020年12月時点で,日本で発売されているアドベンチャーは5冊。加えて「スターター・セット」には入門用アドベンチャー「ファンデルヴァーの失われた鉱山」(対象レベル:1〜5)が収録されている。

問題は,ここに挙げたアドベンチャーがいずれも長編(=長期キャンペーン)であるということだ。最初に遊ぶアドベンチャーとしては,「スターター・キット」収録の「ファンデルヴァーの失われた鉱山」がオススメだが,これにしたって遊びきるには5〜10回程度のセッション(つまり概ね30時間くらい)がかかってしまう。手慣れたプレイグループであればそれでも構わないが,もしその前に“お試し”で気軽に遊んでみたいなら,次のどちらかがいいだろう。

短編アドベンチャー「腐敗の影」。2〜3時間でプレイできる短編で,ホビージャパンの公式サイトからPDFがダウンロードできる。所要時間の調整法も書かれていてオススメ |

「君知るや南の国」は,4Gamerで2016年に掲載した短編アドベンチャー。こちらは1〜2時間でプレイできる手軽さで,今なお好評をいただいている |

“今年も”お正月は「ダンジョンズ&ドラゴンズ」で遊ぼう。日本語版発売記念,スターター・セットで始める「第5版」ガイドを掲載

「ダンジョンズ&ドラゴンズ 第5版」の日本語版が,ホビージャパンより2017年12月18日についに発売となった。英語版の発売が2014年であるから,およそ3年越しの快挙である。というわけで,今年も昨年に引き続きプレイガイドをお届けしたい。発売された「スターター・セット」で何ができるのかを中心に,紹介していこう。

お正月は「ダンジョンズ&ドラゴンズ」で遊ぼう。無料配布の日本語版ベーシックルールで挑む第5版プレイガイド(短編シナリオ付)

1970年代に誕生し,後に日本でTRPGと呼ばれることになるゲームジャンルを生みだした伝説的なRPG「ダンジョンズ&ドラゴンズ」。その最新無料配布版,第5版ベーシック・ルールを用いたTRPG入門プレイガイドをお届けする。短編シナリオも用意しているので,年末年始にぜひチャレンジしてみてはいかがだろうか。

もちろん一つと言わず全部プレイしたって構わない。そして「ファンデルヴァーの失われた鉱山」まで完走したなら,もう十分に一人前のDMだ。あとはDM自身とグループの好みで,どのアドベンチャーを選んだって構わない。ただ長編はかなり腰を据えて挑むことになるので,どれを選ぶかはじっくり考えたいところだ。日本で発売されているアドベンチャーの特徴を下に掲載するので,気になったものに挑戦してみよう。

「魂を喰らう墓」(対象レベル:1〜11 / 税込6600円)。密林の冒険と死の罠の地下迷宮の両方が楽しめる長編アドベンチャー。時間に追い立てられるアドベンチャーなのが難点だが,完成度は高い |

「大口亭奇譚」(対象レベル:1〜14 / 税込6600円)。ダンジョンをテーマにした中編アドベンチャー7本を収録。最初に収録されている「地底の城塞」は1レベルキャラクター向けなので,入門用にも適している |

「バルダーズ・ゲート:地獄の戦場アヴェルヌス」(対象レベル:1〜13 / 税込6600円)。序盤のシティ・アドベンチャーから,次元界への冒険へと続いていく長編もの。物語を楽しみたい向きにオススメだが,それはそれとしてゲーム的にもきっちりとした“対策”が必要になるところが面白い(関連記事) |

「アイスウィンド・デイル:凍てつく乙女の詩」(対象レベル:1〜11 / 税込6600円)。2021年春発売予定の最新作。極北の地アイスウィンド・デイルを舞台に,集落での交渉,野外の冒険,ダンジョン探索と盛りだくさんの冒険が楽しめる。(クトゥルーものっぽい)ホラー要素がやや強め |

なおエベロン世界で遊びたい場合,まずは「エベロン冒険者ガイド:最終戦争を越えて」所収の入門用アドベンチャー「失われた秘宝」(対象レベル:1)を使うとよい。エベロン有数の大都市シャーンを舞台に,発達した交通機関,複数の犯罪組織など,この世界/この都市ならではの特徴を前面に押し出した冒険が楽しめる。その次はアドベンチャーを自作してもいいし既存アドベンチャーをエベロン世界に移植してもいい……のだが,1本紹介しておきたいアドベンチャーがある。それが「怪物賃貸」(対象レベル:1〜2)だ。

D&Dには,ユーザーが自作コンテンツを販売できるプラットフォーム「DM's Guild」があるのだが,ここに「失われた秘宝」から続けて遊ぶのにちょうどよい,シャーンを舞台にした日本語アドベンチャー「怪物賃貸」が無料公開されている。作者は脚本家・小説家の池梟リョーマ氏だ。内容的にもオススメできるものなので,お試しあれ。

■DM必携の書,「モンスター・マニュアル」と「ダンジョン・マスターズ・ガイド」

さて次にプレイするアドベンチャーが決まった段階で,DMには必ず必要になる書籍が2冊ある。それが「モンスター・マニュアル」(税込6600円 / 以下,MM)と「ダンジョン・マスターズ・ガイド」(税込6600円 / 以下,DMG)だ。「ファンデルヴァーの失われた鉱山」までは,「スターター・セット」に付属の冊子(および無料の「DM用ベーシック・ルール」)でなんとかなるが,それ以外の市販アドベンチャーは,これらを所持していることが前提の書かれ方になっているからだ。

|

|

MMは,多数のモンスターが美しい挿絵付きで収録されているデータ集であり,そして裏表紙の文言どおり「すべてのモンスターが、わかりやすく使いやすいデータと、君の想像力をかきたてる、わくわくするような物語を持っている」。市販アドベンチャーにモンスターが登場するときは,この本を参照することが要求される,ゆえに必携となるわけだ。

一方のDMGには,初めてDMをする人に向けたセッションの運営方法とマスタリングの手法(第8章),自作アドベンチャーの作成方法(第3章)などが丁寧に記されている。既存アドベンチャーで遊ぶなら,「はじめに」をざっと読んだ後は,第8章へ即刻ジャンプしても差し支えない。

加えてDMGには,これまた裏表紙にあるように「D&D伝統の数百におよぶ魔法のアイテム」も掲載されている。これらも市販アドベンチャーから度々参照を求められるので,やはり必携と言える。

しかしDMGがその真価を最も発揮するのは,「既存アドベンチャーに一味加えたいとき」や「アドベンチャーを一から自作する」ときだ。自作する楽しみというのはテーブルトークRPGの真骨頂であり,やはりいいものだ。DMであるあなた好みの物語が展開できるし,プレイヤーと共に作り上げた設定も十全に活かすことができる。一から自作したアドベンチャーなら,いちいちページをめくってゲームを中断させることもないし,寄り道するのも自由自在。もちろん市販アドベンチャーでも同じことはできるが,自作ならその幅は圧倒的に広いだろう。

DMGには,こうした自作アドベンチャー,ひいてはオリジナルの世界を生み出すための,さまざまなヒントがこれでもかというほどに詰まっている。そもそも今に伝わる公式の世界設定だって,D&Dの生みの親であるゲイリー・ガイギャックスが,そしてその後に続いた数多くのクリエイター達が,自らのプレイヤー達のために少しづつ作り上げ,それが継承されてきたものなのだ(その片鱗は,例えば呪文に添えられた生みの親の名前に見ることができる)。

第5版には,遊びきれないほどの市販アドベンチャーが用意されている。けれど筆者としては,これを読んでいる多くのDMに,いつか自作アドベンチャーにチャレンジしてほしいと願っっている。豊かな想像力こそが,テーブルトークRPGを生み,育んでいた最大の武器なのだから。

|

(コラム)“セッション・ゼロ”のススメ

長編アドベンチャー,いわゆるキャンペーンを始めるにあたっては,プレイヤーと事前に話し合っておくべきことがけっこう多くなるものだ。そのためにぜひ活用してほしいのが,キャラクターの作成などを含めた準備回――セッション・ゼロだ。つまり最初からいきなり物語に入るのではなく,皆で集まって「どんなキャラ作ろうか」とか「ルールのここが分からないんだよね」とかをやっておくのである。

このコラムでは,そんなセッション・ゼロで確認しておくべきこと,やっておいたほうがいいことを紹介しよう。

基本的な進め方:キャンペーンをどんな方法で進めるかは,まず相談し,合意しておきたい項目だ。つまりは戦闘でミニチュアやグリッド(マス目)は使うのか,1回あたりのプレイ時間をどの程度にするか,どのくらいの頻度で集まれるのか,オフラインとオンラインのどちらで進めるのか,などである。とくにオフラインで集まって遊ぶのが難しい昨今なので,オンラインでのプレイ環境については,しっかり確認しておこう。

2020年は“オンライン”で「ダンジョンズ&ドラゴンズ」を遊ぼう。「ユドナリウム」で始める,快適オンラインセッションガイド(呪文カード付)

テーブルトークRPGを遊ぼうと思っても,なかなか一緒に集まれない,そんな人が少なくないのではないだろうか。この記事は,そんな忙しい現代人に向けたオンラインセッションのススメ,その2020年版である。ネットプレイ環境が大きく充実しつつある今日この頃,「D&D」をオンセで遊ぶにはどうすればいいのか。じっくり紹介していこう。

どのルールブックを使うか:キャラクターを作成するにあたり,使用するルールブックの範囲は話し合って決めておこう。例えば「ベーシック・ルールのみ」「PHBとDMG,MMまで」「日本語で出てるものは全部」「英語版も含める」などなど。もしも参加者に初プレイの人がいるなら,採用する範囲はできるだけ少ないほうが無難だ。また「キャンペーン中に新ルールが出たらどうするか」も,合わせてここで決めておくといい。

選択ルールは使うのか:D&Dには数多くの選択ルールが用意されている。そもそも特技やマルチクラスですら選択ルールだし,どれを採用し,どれを不採用にするかもDMに任される。使用するルールブックの範囲と合わせて,採用するルールも摺り合わせておくといい。とくに「どのキャラクター作成方法を採用するか」は重要なので,忘れずに。

キャラクター再調整をどうするか:キャンペーン中,プレイヤーキャラクターに調整を加えたくなるのはままあることだ。これをどの程度許容するか――例えばサブクラスの変更を許可するか,能力値を入れ替えていいかなど――は,あらかじめ決めておくのがフェアである。

プレイスタイルやアドベンチャーの傾向を共有する:「だいたいこんな雰囲気のアドベンチャーだ」というのは,事前に話しておいたほうがうまくいきやすい。そこでプレイヤーのやりたいことと齟齬が出てくるようなら,DM側で修正を加えよう。この辺りはDMGの第1章「君の世界」,とくに「プレイ・スタイル」〜「ファンタジーの傾向」の記述が大変参考になるはずだ。

用心すべき題材:上記と関連して,とくに気をつけておくべきものに性表現,人種差別,奴隷制,搾取,子供や動物への暴力,汚い悪口,パーティ内でのロマンスといった要素がある。これらは「用心して触れるべき題材」であり,行き過ぎれば「触れてはならない題材」となりえるからだ。

参加者が皆知人であるなら,その線引きについて概ねの共通認識があるはずだが,それでも一応,「こういう話が苦手とかいうのはありますか」と聞いておいて損はない。また,もし初対面の人が含まれているなら,これは必ず確認すべきだ。

ただし人前でこの手の話をするのを好まない人もいるので,DMが前もって個別に聞いておくのが望ましい。それを踏まえつつ,セッション・ゼロで皆に周知しておくのだ。例えば「今回のキャンペーンは血なまぐさい感じとか,ホラー要素とかそういうのはチョイ低めで行きます。あとこのキャンペーンでは,一度口を割らなかった敵は魔法以外の手段では決して口を割りません。拷問とかはムダですので皆さんよろしく」といった具合だ。

模擬戦:作ったキャラクターを使って模擬戦闘を行い,一度戦闘ルールを確認してみることも有益だ。「プレイヤーvs.プレイヤー」でもいいし,「パーティvs.モンスター」でもいい。

次回予告:セッション・ゼロの最後に,最初のセッションの予告を入れるのは非常にいい考えだ。気分が盛り上がり,最初のセッションへの期待が高まる。市販のアドベンチャーを使う場合は,裏表紙の煽り文句を読み上げるだけでも十分な効果がある。

「ダンジョンズ&ドラゴンズ 第5版」公式サイト

- 関連タイトル:

ダンジョンズ&ドラゴンズ 第5版

ダンジョンズ&ドラゴンズ 第5版

- この記事のURL:

Copyright (c) 1993 - 2023 Wizards of the Coast LLC, a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.