企画記事

ゲーム業界の著名人147人は異例づくしの1年をどう振り返り,新たな時代に何を見るのか。恒例の年末コメント集企画

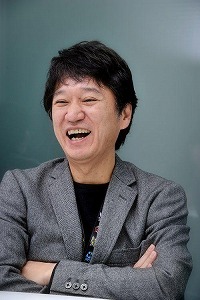

バンダイナムコアミューズメント

プロダクトビジネスカンパニー クリエイティブフェロー

小山順一朗

代表作:「機動戦士ガンダム 戦場の絆」「アイドルマスター」 |

「Ghost of Tsushima」

アメリカのデベロッパーSucker Punch Productionsが開発したのに、過去のどの侍世界観ゲームより“日本”を感じて衝撃を受けました。

黒澤映画をリスペクトし徹底的にやり尽くしたと記事などで読むと益々感動してファンになっちゃいます。

架空世界で海外に影響を与える日本のIP戦略になれた身としては、愚直にその国の独自の文化を解釈して日本人の心を捉えてしまう開発チームに畏敬の念を抱きました。

あ! 小山は、黒澤映画ってより、必殺仕事人のBGMをかけながら、暗殺ばかりしてましたが……笑

そのプレイバリューの広さにも脱帽っす!

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

Oculus Quest 2でございます。

性能アップ、価格3分の2、量販店での販売等々、VR普及に向かうFacebookの本気を感じました。

そして、コロナ禍にあって、VRの有用性が益々喧伝される中、Horizonのβ版開始!

β版が体験できてないので、実体験を書けないのが残念。

来年は、メタバース普及へ向けて活動するFacebookから目が離せないっす!

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

去年と同じ足立 光氏です!

ここに書いたことがきっかけで、ある方のご厚意によって、すぐにお会いできたのです!

マーケティングに対するの視座の高さに圧倒されました。

小山は、すぐに影響を受けちゃって、開発中のとあるプロジェクトの根幹である方針を変えちゃったくらいです。

他のプロジェクトにもどんどん良い影響を波及させております。

まだ、詳しくは言えないですけどー

来年のどこかで次々と発表できるかと……

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

自分が担当しているリアルエンターテイメント事業は外遊び。

いわゆるゲームセンターやテーマパークです。

新型コロナの影響をもろに受け、VR施設は軒並み閉場になり、今年は厄災の年でした。

ただ、そんな厳しい環境だからこそ新しい挑戦に踏み切る決断が出来たのも事実です。

いま、様々なプロジェクトが新たに始動しております。

ファミリーエンターテイメントを新しい次元へ

ご期待くださいませ〜!

|

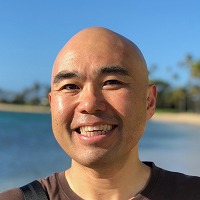

バンダイナムコエンターテインメント

プロデューサー

飯塚啓太

代表作:「CODE VEIN」「SCARLET NEXUS」 |

「サイバーパンク2077」

何と言ってもやはりサイバーパンク世界の作り込みが凄いです。街並みの造形だけでなく、その中で生きている人々などもリアルな密度で描かれていて、入ってくる情報量が本当に多い! 様々な映像作品を通じて思い描いていたパンクな近未来の世界が表現されています。ゲームとしての行動の自由さやボリュームも十分で、まさにその世界の中で生きるという体験をさせてくれるタイトルだと感じました。いちSFファンとしても楽しませてもらっています。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

印象に残っている作品は映画「ミッドサマー」です。

従来のホラーやサスペンスのイメージを覆して、独自の表現で人間の怖さを描いた作品です。終始明るく放牧的な雰囲気なのですが……、よく考えると恐ろしいことが当たり前のように行われているというギャップ、そして自分たちもすでに巻き込まれているのではないかという不安をうまく刺激されました。他のホラー作品では味わえない、独特の怖さを出していてすごく印象深かったです。

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

シンガーソングライターの瑛人さんです。ちょっと切ない歌詞とシンプルだけど耳残りの良い歌唱が凄く魅力的で、TiktokなどSNSを中心に皆さんに広く受け入れられているのはまさに今の時代のアーティストだなと感じました。今後の活躍にも注目しつつ、他にも個人のアーティストの方々の発信でまだ世に出ていない新しいコンテンツが多くの人に届くようになるのではと期待しています。

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

2020年は未曽有の事態で、生活の環境も一変しました。

私たちも現況に合わせて開発体制を整え直し、開発を進めております。

2021年は「SCARLET NEXUS」を皆さんにお届けできればと思いますので楽しみにお待ちください!

|

|

|

|

バンダイナムコエンターテインメント

エースコンバットシリーズ ブランドディレクター

河野一聡

代表作:エースコンバットシリーズ |

「Ghost of Tsushima」

多くの方々が衝撃を受けたように、「海外スタジオ」がこのテーマ、ここに焦点を当てて、丁寧に創り込み、高い品質で成功したことが、ゲーム市場にとって革命的な出来事だと思っています。また、ゲームプレイでは、僕自身も戒めて、大切にしているのですが、「できるかぎり表示物は減らして、ビジュアル自体の情報でサインを送り、プレイヤーに判断させる」という点が、とても優れていて感じ入ったので、お名前を挙げさせていただきました。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

正確には2020年公開ではないのですが、Netflixの「ピーキー・ブラインダーズ」が最も印象に残りました。時代考証などネットではいろいろ言われているのですが、やはりカッコイイ主人公のカッコイイ生き様は単純にカッコイイ。王道は世界に通じる。と再認識しました。スリピースにロングコート、キャスケットで火花を背景に闊歩したいですもん。(笑)

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

舞田竜宣さん。これはかなり私的で申し訳ないのですが、「今年一年で最も誰の言葉に感銘を受けたか?」と考えると、舞田先生なんです。いくつかの教えがそのまま僕の行動規範として設定されました。

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

「やらなきゃ、やりたいし」ってことで、have to と want toをつなぐ1年にしたいと思っています。去年やりたくてできなかったこと、これからのためにやらなきゃいけないこと、で、自分がやりたいこと。2021年は「エースコンバット25周年延長計画」が始動しております。それと、シリーズのことも勿論考えています。

|

|

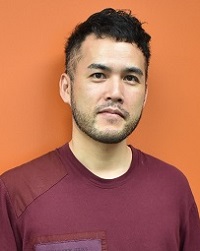

バンダイナムコエンターテインメント

アイドルマスター総合プロデューサー

坂上陽三

代表作:アイドルマスターシリーズ |

「Ghost of Tsushima」

「悔しい! でも嬉しい!」と思った作品です。まず舞台が日本でしかも対馬。さらに元寇という武士を描くには渋い設定でオープンワールドRPG。この題材を企画で通し、ゲームとして作りきったところが凄いと思いました。アクションの肝である剣戟もただ連打すればいいのではなく「いなす」「かわす」といった日本刀ならではの戦いを再現して組み込まれている。「うーん、渋い」と唸ってしまう。FPSでもファンタジーでもなくとも世界に通じるゲームが創れるんだと勇気をもらえた作品です。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

BBCドラマシリーズ「ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班」

BBCで2012年から今も続くドラマシリーズ。動画配信サービスで配信されたのをきっかけに今更ですが一気に観ました。英国で評判が高いのは知っていましたが警察内部の汚職特捜班って、ゾンビも連続殺人犯も出ないし地味だなあと(笑)しかし、たまたま1話を観て一気に引き込まれた。とくに調査対象者との面談シーンは、よく知る尋問や法廷シーンとは似て非なるもの。警察組織ならではの規則の中で一筋縄では行かない相手との対話の応酬から生まれる緊迫感。そして先が見えないドラマ展開にぐっときました。派手なドンパチがなくても震える面白さ。質が高いとはこういうことか。エンターテインメントに携わる人は一度このドラマを観た方が良いと思うほどです。ホントにおススメです。

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

(回答なし)

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

2021年は改めて「自分REST@RT」で行きたいと思います。2020年はアイドルマスターシリーズとして15周年の年でしたが、新型コロナウイルス感染症への対応でゲームの開発、運営に関わらずイベント等を含めて延期、中止となり歯がゆい年となりました。まだまだ予断を許さない状況はしばらく続きますが、その中で歩みを止めずに一歩ずつでも踏み出していきたいと思います。その一歩として、2021年はアイドルマスターのブランド混載2タイトルをみなさまにお届けしたいと思います。アプリゲーム「アイドルマスター ポップリンクス」家庭用ゲーム「アイドルマスター スターリットシーズン」です。をみなさまにお届けしたいと思います。これからもアイドルマスターシリーズを何卒よろしくお願いいたします。

|

|

バンダイナムコエンターテインメント

ゲームディレクター & エグゼクティブプロデューサー

原田勝弘

代表作:鉄拳シリーズ,「ソウルキャリバー」「ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT」「サマーレッスン」など |

「コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー」(PC版)

2020だと、「サイバーパンク2077」を挙げたかったのですが、私がこの取材に答えているタイミングでは発売されたばかりでクリアしていないのと、欧州ではWitcherシリーズに続いてバンダイナムコがパブリッシャーなこともあり、事前に色々知ってしまっている現時点ではフェアなレビューにならないのではないか……?? ……ということでサイバーパンク2077に関しては2021年にレビューさせて頂きたく!

あと、やはり「Ghost of Tsushima」や「Fall Guys」は挙げたいところではあるのですが、このあたりのタイトルはきっとほかの方が沢山感想を書いているだろうと予想して、「超メジャーなだけに逆にわざわざここで挙げないであろうタイトル!」ということでコール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォーをピックアップしました。

これ、開発者視点においては注目ポイントがいくつかあるんですが、本作をプレイした第一印象は「ああーついに高密度&高コスト時代が来たな」というものでした。ゲーム中のテクスチャ解像度はちょっとした背景の小道具書類であっても近くに寄ると文字が認識できるレベルだし、注目すべきはゲームシーンの「情報密度」。シナリオキャンペーンモードに至っては、カメラをどこに向けても、絵になる。とにかくオブジェクトの数や奥行きが凄い。

あと、CoDは演出シーンにおいて大きく分類すると以下の3つの表現を使っています。ひとつは「リアルタイムレンダリングによる人形劇(業界的にこう呼びます)」、もうひとつは「ゲームモデルを使用した人形劇をプリレンダリングムービー化したもの(加工を加えたり、加えない場合もあり)」、そして3つ目は「ハイモデルを使用したプリレンダリングムービー(ハイモデル=リアルタイムレンダリングでは描画しないことを前提、プリレンダリングを前提に作られたモデル)」です。

この混在によって、コストだけでなくリアルタイムレンダリングによるゲーム中の印象を補う役目を果たしていたり、バックグラウンドローディング画面をシームレスに繋ぐように使っていました。

今作も手法としては同様なのですが、決定的な違いが解像度で、そもそもプリレンダリングの段階でかなり高精細にレンダリングされているわけです。それをメニュー画面のバックグラウンドなどにも使用しているので、かなりリッチなつくりに見えるわけですが、実際これはコストがかかります。

いやー、もう、これを一回見ちゃうともう戻れないわけで、今後ハイエンドゲームのベンチマークのひとつが本作となると、開発&商売する側としては色々と覚悟が必要だなと。

いやまあ、当然もう数年前から既に腹は括っていましたが、本作によって業界の覚悟が可視化されたなあという印象です。これがこれまで同様$59.99-という価格というのも、なかなか考えさせられますね。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

ええと、2つ挙げて良いですかね?

私は個人的にはオカルト思考や思想は無く、科学的・統計的・臨床実験的アプローチを好むのですが、その一方でエンターテインメントとしてのホラーやオカルトが大好きで、ホラー映画を好んで観ます。

2020年も様々ホラー映画が配信されましたが、今年最も印象に残ったのはアリ・アスター監督の「ミッドサマー(MIDSOMMAR)」です。同監督の「ヘレディタリー/継承」(2018)が面白かったので観てみました。

なんというか、面白い映画ってきっと脚本段階や原作本の段階で結構面白いと思うんですが、本作は映像の撮り方や編集が上手くないと面白くならない映画だったろうなと。

まさに「ホラー」ジャンルにおいて映像、映画でやる意味があるホラーだなと思いました。

まあ〜しかしあの映像の完成図を最初に念頭において撮影して構成する才能が凄いなあとしか言えません。

やっぱりストーリードリヴンなエンターテインメントを作れる人は羨ましいですね。私みたいな操作介入・インタラクティブ要素にしか自分の思想を反映できない人間からすると、こういう能力が素直に欲しいと思ってしまう。

うって変わって、もうひとつ挙げたいのは、Netflixに「未解決ミステリー」というシリーズの、シリーズ2にある「波にさらわれた魂」というエピソードです。強烈でした。冒頭で書きましたが私自身は科学的・統計的・臨床実験的アプローチをする人間なのですが、このエピソード(ドキュメンタリー)を見てちょっと物事の見方を変えるというかアプローチは色々あって、あとエピソード中にもありましたが「曖昧でも良いものがある」というのはとても心に響きましたね。みなさんにも是非このエピソードは見ていただきたいです。

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

今年は3人挙げます。

ひとりめは元カプコンの小野義徳氏です。

なるほど、やっぱりフリーになった瞬間こんなところからこんな感じでお声が掛かるんだ!というこの世代のベンチマークみたいになってて、業界内で注目されています。対談とかしたいんですが、小野さんも早速いろいろと忙しいようで、なかなか時間が取れないという。まぁLINEで対談してますけど(笑)

もうひとりは、元コナミで元SIEの外山圭一郎さんです。2020年に独立されましたね。

業界内ではよく「外山さんは変人だ」と言われていますが、実際この方は変人だと思います。

ただ、この方から滲み出ている「凄み」が、この方の本当の魅力だと思います。ちょっと殺気にも近いのですが、「この人は確かに何か持っている」とか「この方から得体の知れない才能を感じる」というやつです。

あくまで個人の経験に過ぎませんが、これまで多くの業界人というかクリエイターの方々と接してきて、このような妙な凄みが滲み出る人というのは、そうそう多くはいらっしゃいません。

もし、もしですよ? われわれの業界が「暗殺者業界」だったとしたら、外山さんは一発で「ああ、この人殺し屋だな」とわかってしまうのですごく不利なんですよね。だが、ことゲーム業界において「ああ、この人なんか持ってるな」とか「クリエイターとしての何かが漏れちゃってる」のはなんというか、僕のようなタイプのゲーム開発者からすると羨ましいんですよね。僕はどこいっても「あれ? ソッチ系の方ですか?」とか言われるし。どういう意味だよっていう。というわけで外山さんの新作を楽しみにしています。

3人目は、この4Gamer記事企画で一番Byte数使ってるプラチナゲームズの神谷英樹さんです。みなさん、プラチナゲームスではありません、プラチナゲーム「ズ」です。ちなみにこの社名はデフォルト状態のMicrosoft OfficeのWordで打ち込むと、どちらの表記であろうとも誤植の可能性を示すマークが出る豆知識。新作待ってます。そして今年はどんな記事書かれてるんだろう? と注目しています。

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

ジセダイキムケノキカクトカシンサクトカ?

ソリャ、カンゼンシンサクフクメ、イロイロト、ツクッテルニ、キマッテルデショ、デモ、ジカンモカネモトテモカカル、モウタイヘン。ダケド、コノシゴトハ、ホント、タノシイ。ナンテタノシイ、シゴトナンダロウト、ヒビオモウ。モハヤ、シゴトデハナイネ!サイコウノ、イキカタ。

|

|

|

「サマーレッスン」(PS4) (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. |

バンダイナムコスタジオ

制作プロデューサー兼ディレクター

穴吹健児

代表作:テイルズ オブシリーズ(TOS,TOA,TOV,TOX,TOX2),「SCARLET NEXUS」 |

「The Pathless」

「風ノ旅ビト」や「ABZÛ」を開発したチームが手掛ける、オープンワールドのアクションアドベンチャーです。

アーティスティックな世界の描写はさることながら、弓矢で的を射ながら高速移動するアクションが非常にユニークで気持ち良いです。

弓の部分はPS5の「DualSense」にも対応しているのですが、ちょうど良い具合の抵抗が弓を引いている没入感を上げてくれて、単純に移動やジャンプをしているだけで気持ち良くなれるという中毒性があります。

またレベルデザインも秀逸で、習得した能力で世界を攻略していく感じは「ゼルダ」にも近く、非常に丁寧に作られています。

あと鷲がめちゃんこ可愛いです。必要以上にナデナデしたくなる(笑)

ユニークで尖った部分がありつつも、全体的に非常に高い次元でまとまっており、感心させられました。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

「映像研には手を出すな!」

アニメの方です。

湯浅監督のオサレアニメに触れておこうという軽い気持ちで見始めたのですが、女子高生がアニメ制作に命を懸けるさまが兎に角熱く、軽い気持ちは簡単に撃ち抜かれて刺さりました。

何かを生み出そうとする際の苦しみや喜びがリアルに描かれていて、共感できる点が多かったです。

アニメ業界で働く知人は「見ると心がざわつく」と申しておりました(笑)

話題作だったので見ている方も多いと思いますが、コンテンツ業界に身を置く方にこそ見て頂きたいと思えた作品です。

浅草氏のキャストを伊藤沙莉さんにしたのは、スーパーGJ☆

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

松山 洋さん

今更僕が言うまでも無いのですが、自ら発信し、多くの方に影響を与える凄いエネルギーを持った方だと感じます。

テレワークに関する持論には非常に共感しました。

筒香嘉智さん

元横浜ベイスターズで今年からMLBに挑戦したスラッガー。日本の4番。

出身地(めちゃくちゃ田舎です)が同じで、同じ中学を卒業しているという事を知ってから、ずっと応援しています。地元の星☆

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

2021年は開発中のタイトル「SCARLET NEXUS」がいよいよリリースされる年です。

・脳が発達した世界で、空から降ってくる怪異に対抗すべく、怪異討伐軍という超脳力チームの一員となって戦う。

・念力と武器を組み合わせた基本アクションに加え、仲間の超脳力を借り受けて戦うバトルシステム。

・ダブル主人公のユイトとカサネ、それぞれの視点で楽しめるストーリー体験。そして脚本は実弥島巧(@Jerry_cat)さん。

「SCARLET NEXUS」は↑こんな↑特徴を持ったタイトルです。

RPGファン、アクションファンの方に楽しんで頂けるものになっておりますので、何卒、よろしくお願いしますm(__)m

また僕のTwitterアカウント(@shibainu_kenji)で、発売日まで毎日スクリーンショットを公開しております。

良ければこちらもチェックしてくれると嬉しいです☆

|

|

|

|

バンダイナムコスタジオ

CODE VEINディレクター,GOD EATERシリーズ総合ディレクター

吉村 広

代表作:「CODE VEIN」,GOD EATERシリーズ |

「Ghost of Tsushima」

2020年で最も刺激を受けた本タイトル。美しく誇張された日本の風景。オープンワールドフィールドでの自由度と、ドラマチックで引っ張られる展開のバランスがとても良かったです。剣戟バトルも「考えるべきこと」の整理とそのゲーム進行にあわせた変化が小気味よく、最後まで冥人なりきり体験を楽しめました。それにしても風に乗って馬を走らせることがあんなに気持ちいいものとは(普通は風を切って走るのをイメージしますよね)。。年末に再プレイ予定です。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

Nizi Project

社会現象となった本プロジェクト。本格的なダンスや歌に全身全霊で挑む少女たちの姿、それを導くプロデューサーの美しい言葉に魅了されました。オーディションの中で流れるJYP楽曲をきっかけに、K-POPにハマり、からの韓流ドラマにハマり、人生初の新大久保駅デビューまで果たしてしまいました。個人的なハマりを抜きにしても、「共感」を原動力としたプロモーションの成功例として、非常に刺激を受けました。「真実、誠実、謙虚」の言葉を胸に、私もがんばります。

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

椎名 豪さん

尊敬する先輩であり、共に「GOD EATER」「CODE VEIN」を生み出した仲間。楽曲を手掛けられた「鬼滅の刃」の大ヒットを受けて、椎名さんのこれからの活躍と、椎名さんが生み出す独自の世界がどのように進化していくのか、期待とワクワクでいっぱいです。

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

2020年はGOD EATERの10周年を迎えることができ、またCODE VEINが世界中でたくさんの皆様に手に取って頂き続けており、感謝の気持ちでいっぱいでした。2021年は引き続き「新しい価値の創造」に真摯に向き合う年にしたいと思っています。「どんなものを作っているか」はまだお伝えすることはできませんが、開発メンバー一同、全力で取り組んでおりますので、生暖かいまなざしで見守って頂けるとありがたいです。

|

|

|

|

ビサイド

代表取締役社長

南治一徳

代表作:どこでもいっしょシリーズ |

ナムコットコレクション「ギャプラス(FCアレンジ版)」

最新の技術で、本物のファミコンでも動作するように作られたナムコットコレクションの最新作。

ファミコンのゲームとは思えない動きや映像表現、何よりオリジナルの再現度に感嘆しました。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

劇場版「鬼滅の刃」無限列車編

2020年といえば、やっぱりこれじゃないでしょうか。

抜群の話題性に加え、素晴らしい映像とストーリー、ありがとうございました!

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

drikinさん(YouTuber?)

最近、YouTuber(※外部リンク)としてすっかり有名になったdrikinさん。コロナ禍での過酷な業務の中、たくましく散財を続けながら、最新のガジェットを追い求める様には励まされ、楽しませていただきました。

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

2020年はコロナ禍にあり、まさに変化の年でした。

この変化を受けて、2021年はもっと劇的に変わっていくと想像しています。その波に呑まれないように、マイペースで、それでいてチャレンジも続けていく年にしていければと思っています。

そして、新年には新作ゲームも出すと思いますので、よろしくお願いします!!

|

プラチナゲームズ

取締役 スタジオヘッド / チーフクリエィティブオフィサー

稲葉敦志

代表作:「The Wonderful 101」「ベヨネッタ2」「MAX ANARCHY」など |

「Spiritfarer」

今年遊んだタイトルの中でズバ抜けた衝撃を受けた作品です。

ゲームならではの体験というツボの部分をきちんと押さえつつも、様々な魂と触れ合うことによる温かい感動を心の芯から味わえる。他の作品には無い素晴らしいものが、このタイトルにはあると感じました。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

ダントツで「TENET」です。

クリストファー・ノーラン監督作品というだけで自分にとっては価値があるのですが、この作品は観る側に良い意味で体力の全てを使い果たすことを求めたものだと感じております。映画の世界にある「ルール」をきちんと理解しないとダメで、それさえできれば存分に浸りきることができる作品です。久しぶりに複数回観てしまいました。その後に我慢できず自宅で「インターステラー」を複数回観て、やっぱクリストファー・ノーランって最高だなあと。いつか彼と仕事をしてみたいです。

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

新井順子さん。今年が特に……というわけではなくずっと注目しています。オリジナル脚本のドラマを作るプロデューサーって、本当に少なくなってしまったと感じておりまして。その中で「面白いもの」となるとさらに壊滅的で。僕は「アンナチュラル」が大好きなのですが、またあのように凄まじく面白い作品を作っていただけることを期待しております。

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

2020年は世界中が大変な年になりました。2021年がどのような年になるのかはわかりませんが、こんな時代だからこそゲームが果たせる役割というのも大きくなっていると思います。少しでも人々に楽しみを提供できるよう頑張ります。

|

プラチナゲームズ

チーフゲームデザイナー

神谷英樹

代表作:「バイオハザード2」「デビル メイ クライ」「ビューティフルジョー」「大神」「ベヨネッタ」「The Wonderful 101」 |

「アーケードアーカイブス VS. バルーンファイト」

「アーケードアーカイブス VS. レッキングクルー」

2014年に華々しくスタートを切った、ハムちゃん(株式会社ハムスター、業界ではこう書く)による歴史的アーケードゲームのアーカイブ(記録保存、未来への伝達)化プロジェクト、「アーケードアーカイブス」、今も毎週のように新作タイトルが配信されていて、僕も大変楽しみにしているのですが、去年僕がリリース希望タイトルとして挙げさせていただいた、「ガルディア」「ペンゴ」「ジャンプバグ」「モナコGP」「ターボ」「スタージャッカー」「ピットフォールII」「ごんべえのあいむそ〜り〜」「フォートレス」「ファンタジーゾーン」「ハングオン」「アフターバーナーII」「パワードリフト」「ギャラクシーフォースII」「エンデューロレーサー」「SDI」「ブロックギャル」「モンスターランド」「ガルディア」「クラッシュローラー」「ミサイルコマンド」「マーブルマッドネス」「ビーストバスターズ」「ザ・グレイト・ラグタイムショー」「シスコヒート」「ピンボ」「フォーメーションZ」「フィールドコンバット」「ニューヨークニューヨーク」「ウィズ」「QIX」「リバーパトロール」「ガルディア」「シェリフ」「スペースフィーバー」「スペースファイアバード」「ポパイ」「B-WINGS」「ダーウィン4078」「マッドエイリアン」「バーニンラバー」「ファイティングファンタジー」「ガルディア」「ミスタージャン」「スパルタンX」「ロットロット」「R-TYPE」「バスター」「チューブパニック」「ギャラクティックウォーリアーズ」「RF-2」「新入社員とおる君」「急降下爆撃隊」「ブラックパンサー」「WECル・マン24」「チェッカーフラッグ」「タイムギャル」「アルカノイド」「プランプポップ」「スカイデストロイヤー」「オペレーションウルフ」「レインボーアイランド」「スラップファイト」「ワイバーンF-0」「ガルディア」「ビューポイント」「ニューラリーX」「ボスコニアン」「ドルアーガの塔」「マッピー」「リブルラブル」「ドラゴンバスター」「パックランド」「サンダーセプター」「TX-1」「ロックオン」「ぺったんピュー」「ザインドスリーナ」「ぺんぎんくんWARS」「平安京エイリアン」「麻雀狂時代」「リアル麻雀 牌牌」「麻雀CLUB90's」「華の舞」「ニュージグザグ」「ガルディア」の中から、

「ぺんぎんくんWARS」

「フォーメーションZ」

「ウィズ」

「チューブパニック」

「バーニンラバー」

「ぺったんピュー」

……の6タイトルの移植が実現するという、この上なく嬉しいサプライズがありました。

この中で、過去にオリジナルのアーケード版に忠実な移植が行われたのは、「フォーメーションZ」と「バーニンラバー」の2タイトルのみ、それも前者はPCでのリリースで、後者は海外のみのリリースと、中々気軽には遊べない状態でしたし、「チューブパニック」と「ぺったんピュー」に至っては、ファミコンやホビーパソコン等への“頑張り移植”(ロースペックのハードに合わせてダウングレードしつつ雰囲気を精一杯再現しようと試みた、知恵と努力の移植)の機会さえありませんでしたから、この度Nintendo Switch / PlayStation 4向けに忠実な移植が実現したのは、本当に意義深いことなのです。

※余談ですが、「バーニンラバー」をファミコン向けにアレンジ移植した「バギー・ポッパー」は、馴染みのある人も多いかも知れませんね。

また「チューブパニック」は、業界で初めてハードウェアで回転機能を実装した作品だと言われており、回転機能と言えば、大手メーカーではナムコの「アサルト」やコナミの「A-JAX」などの名前が皆さんも即座に思い浮かぶと思いますが、それらに先駆けて回転機能を(ゲーム性に不可欠なものとして)実装していた、歴史的に重要な意味を持つこのタイトルがようやく気軽に楽しめるようになったこともまた、ゲーム文化の伝達の観点から大変喜ばしいことだと思います。

同じく初移植となった「ぺったんピュー」に関しても、その業務用基板はとても希少だと言われており、辛うじて僕が中学時代に入り浸っていたゲームセンター「PAL」には一台だけ設置されていたものの、全国的には幻のゲームとも言われていて、アーケードゲーム愛好家の中でも長く移植が待ち望まれていた作品です。現在に至っても他に類似するものがないその独特なゲームシステムは、誰もが一度は体験するべきものだと常々思っておりましたので、この移植を機に、是非皆さんもご自身の手で遊んでみて頂きたいと思う次第でございます。

……と書き終えたところに飛び込んできたサプライズなニュースが、カプコンによる「カプコンアーケードスタジアム」の発表です。長きにわたるカプコンの歴史の中で、多くのプレイヤーを魅了してきた歴史的アーケードゲームが、なんと32タイトルもの豪華ラインナップで展開されるということで、早くも胸の高鳴りを抑えられないわけですが、ただ正直な第一感としては、「アーケードアーカイブス」という、志を同じくした、且つ先駆者とも言える大プロジェクトが既に存在するにもかかわらず、独自路線がまた立ち上がるという展開に、大手のナムコやセガに続いてまた新規格乱立かぁという焦燥感も禁じ得ず、できることなら「アーケードアーカイブス」をプラットフォームとして、そこに全てのアーケードゲームが一堂に会して欲しかった、といったところではあるものの、このようなオールドゲーム……そう、巷ではよく「レトロゲーム」などという呼び名を耳にしますが、レトロとは復古“調”を意味し、例えば「ロックマン9」のような、前時代的味わいを復古したものを指すものであり、真に“歴史的に古いゲーム”は、紛れも無いオリジナルであって、「レトロ」などでは断じて無いので、ゲーム文化を正しく伝えていくべき側にいる僕としましては、歴史的名作への尊崇の念も込めて「クラシック / オールドゲーム」と呼ぶわけですが、話を元に戻しますと、そのようなゲームを現代に蘇らせる試みは、どういう形であれ尊いものには変わりなく、またカプコン公式によるプロモーションビデオを拝見したところ、「カプコンベルトアクションコレクション」において、クレジット投入をオミットしてフリープレイ設定固定にするという常識では考えられない愚行を晒した同社からは想像も付かないほど、オールドゲームに対する愛に満ち溢れていたので、よし、ならばこちらもこちらで応援していこうと心に決めると同時に、まだまだ世に出ていない歴史的名作を漫然と死蔵し続けているメーカー様におかれましては、是非とも自らもこうした取り組みに乗り出すなり、あるいは信頼の置けるハムちゃんに丸ごとお任せするなりして、我々ゲームを愛するユーザーのために、ゲーム提供者としての務めを果たして頂きたいと、こう思うわけでございます。

……といったところで、甚だ簡素ではありますが、そろそろご挨拶を終えて本題に入りますと、前述のような偉大なるプロジェクト「アーケードアーカイブス」が、2017年9月の「マリオブラザーズ」のリリースを皮切りに、Nintendo Switchでも展開を始めたことによって、それまで事実上の封印状態だった任天堂のアーケードタイトルが、続々と紐解かれていくことになったのは、皆さんも記憶に新しいところだと思います。

80年代のゲームシーンでは、高級な専用基版と共に開発された業務用のアーケードゲームが、簡素・廉価に設計された家庭用ゲーム機向けにダウングレードされつつも盛んに移植され、任天堂作品においても、上に挙げた「マリオブラザーズ」のみならず、「ドンキーコング」や「パンチアウト!!」などの独創性溢れるタイトルの数々がファミコン向けに移植され、オリジナルのアーケード版に比べたら少々見劣りはするものの、その都度100円払わずとも家庭で自由に遊べるというバリューに当時のゲームキッズたちは狂喜し、時には(他社ですが)4つあったはずのオプションが2個に削減されて貧相な短小レーザーが見苦しく発射される切ない有様に血の涙を流したり、あるいは(他社ですが)「よし、家でも頼朝を討つぞ!」と意気込んでいたら、なぜか紙の地図やコマ人形といった余計なものが付いてきて「こはいかに?」と思わず古語調にならずにはいられなくなったりしたことはありつつも、ともかく空前のファミコンブームが巻き起こったのは、僕がここでわざわざ述べるまでもない周知の事実だと思います。

そうした中において、少し特異な存在だったのが、今回挙げたタイトルに深く関係する任天堂の業務用システム基板、「任天堂VS.システム」です。

当時のアーケードゲームは、それぞれのタイトルごとに専用の基板が設計されるのが一般的でしたが、この「任天堂VS.システム」はそれとは逆に、家庭用ゲーム機であるファミコン向けのタイトル資産を有効活用(言わば家庭からゲームセンターへの逆輸入)することを目的に、ファミコンの設計を応用する形で開発された業務用システム基板であることは、ゲーム史における初歩的な知識として皆さんもご存知のところでしょう。

より詳しいことは各自ネット検索などして調べて頂くとして、要するにこの「任天堂VS.システム」を一言で表すならば、「ゲームセンターなどで営業稼働可能な業務用ファミコン」といっても過言ではないシステム基板であり、ハードウェア的にはファミコンとほぼ同等で、実際、任天堂がファミコンでリリースしたタイトルのほとんどが、この「任天堂VS.システム」向けにもリリースされました。

ただ、僕の実体験を基に述べますと、僕個人としては、当時この「任天堂VS.システム」のゲームをプレーすることはほとんどありませんでした。

まず、前述のようにアーケードゲームに対するイメージは、「高価でハイスペックな専用基板上で動く高級品」といったところで、実際にグラフィックやサウンドもとても重厚で、ひと目で「これは家庭では遊べないシロモノだ」と思わせる風格が備わっており、であるがゆえに、わざわざゲームセンターに足を運んで1プレーに100円を投入するのに値する、月々1000円の小遣いでファミコンソフトを買うのにも困窮を極めるゲームキッズたちにとって高嶺の花であり、羨望の的だったわけです。

それに対して「任天堂VS.システム」でリリースされていたゲームは、見た目も音もファミコンそのものなわけですから、筋肉質な純アーケードタイトルがひしめき合うゲームセンターの中ではどうしても見劣りしてしまいましたし、そもそもどれもファミコンで遊ぶことができるものだったので、わざわざ100円を入れて遊ぶのかと言われれば、やはりそうした意欲を掻き立てるには力不足だと言わざるを得ない……というのが正直なところでした。

今回取り上げる「VS. バルーンファイト」(実際には2019年12月27日リリースですが、去年の回答時に間に合わなかったので神谷ルールで今回の回答に含めることにします)と「VS. レッキングクルー」は、その名に「VS」を冠するように、正にこの「任天堂VS.システム」のタイトルとして、アーケード向けにリリースされた作品です。そしていずれもファミコンで好評を博したゲームなので、賢明な4Gamerの読者の皆さんなら一度は遊んだことがあることでしょう。

ではなぜ、この2作品をわざわざアーケードアーカイブスの中からチョイスしたのか? それは、多くの人にとって家庭用のファミコンで慣れ親しんだタイトルでありながら、業務用向けに再構築されたことで、馴染みのあるバージョンとは似て非なる仕上がりになっており、それゆえ新鮮な気持ちで楽しむことができるにもかかわらず、その希少性ゆえにそれがほとんど知られていないという、“幻のアナザーバージョン”とも言うべきその在りように、高級低級などという言葉で片付けてはならない、今だからこそ再評価されるべき価値があるからです。

実はこの「任天堂VS.システム」のタイトルに関しては、去年も「VS. グラディウス」と「VS. キャッスルヴァニア」の2つの作品をご紹介させて頂きました。それぞれファミコン版の「グラディウス」、「悪魔城ドラキュラ」を業務用化したもので、とても貴重なものであることは去年のコメントの中でご説明した通りなのですが、今回挙げた2作品は、去年の2つと比べてもファミコン版からの変更点が顕著で、プレイフィールが大きく変わっている部分もありますから、2年連続で「任天堂VS.システム」タイトルからのチョイスとはなりますが、その辺りも含めて、僕が思うところを簡潔にご紹介させて頂きたいと思います。

この「VS. バルーンファイト」と「VS. レッキングクルー」は、リリースされた1984年当時、中学生だった僕の行動範囲内にあるゲームセンターには、実は残念ながらほとんど入荷されませんでした。「VS. バルーンファイト」の方は、前述の行きつけのゲームセンター「PAL」にのみ辛うじて入荷したため、遊ぶことはできましたが、「VS. レッキングクルー」に至っては、松本市内のどのゲームセンターにも入荷されなかったので、この度アーケードアーカイブスでリリースされるまで、僕はその画面を見たことさえありませんでした。

今でも、どちらの基板も中古ゲーム基板市場で見かけることは稀ですから、やはり全国的に出荷数は多くなかったのではないかと推測されます。

とは言え、「バルーンファイト」「レッキングクルー」というゲーム自体は、ファミコンでもヒットした作品なので、知名度は非常に高かったわけですが、しかしあまり知られていないことに、実はリリースされたのは、どちらもVS.システム版の方が先行、つまりゲームセンターでのデビューの方が先でした(開発の工程がどうだったのかまでは僕には分かりませんが、ファミコン版を開発されていた故・岩田聡元任天堂社長が、VS.システム版のプログラマーに対してプレイヤー挙動に関するアドバイスをした、という逸話もありますので、別働隊だったことは確かなようです)。

ただ、先程も述べたように、任天堂VS.システム版の方は(少なくとも松本では)ゲームセンターでそれほど多く稼働したことはなかったようなので、そもそもその存在自体を知らなかった方もいるでしょうし、ゲームセンターで見たことがある方でも、まずファミコン版の方を先に知っていたというケースがほとんどではないでしょうか。僕自身も、つい最近まで「まずファミコン版がリリースされて、その後に任天堂VS.システムに移植された」のだと思い込んでおりました。

ともあれ、この2つのタイトルは、業務用向けということで、もちろんクレジット(お金)を入れて遊ぶ仕様になっているわけですが、ファミコン版との違いはそれだけではありません。

例えば「VS. バルーンファイト」。背中に風船をつけたキャラクターを操作して、空中をフワフワ飛び回りながら敵の風船を体当たりで破裂させるという基本的な遊びの部分は変わりませんが、一画面固定だったファミコン版と違って、この任天堂VS.システム版は縦ニ画面分の広いステージとなっていて、プレイヤーの上昇、下降に合わせて上下にスクロールするので、画面外の敵を探したりと、プレー感覚は大きく変化しています。

更に細かいことを言えば、一部BGMが変わっていたり、またボタンを叩いて上昇下降を制御する独特の操作感覚も微妙に違っていて(これは細かいことではないかも知れませんね)、ファミコン版で慣れている人も、遊んでみればその違いにすぐ気付くと思います。

そして、特筆すべきなのがもう一方の「VS. レッキングクルー」。こちらは前述の「VS. バルーンファイト」どころの違いではなく、もう別ゲームと言ってよいほどの違いがあります。違うポイントはたくさんあるのですが、それが最も顕著に表れているのが、ゲームの遊びの「軸」の部分です。

皆さんもよく御存知のように、「レッキングクルー」のルールは、そのタイトルが示す通りステージ中に設置された壁やハシゴをハンマーで叩いて破壊するというものです。すべての破壊オブジェクトを破壊し尽せば、ステージクリアとなります。その部分に関しては、ファミコン版も任天堂VS.システム版も変わりません。

ただファミコン版は、その破壊オブジェクトを破壊するための“手順”が厳し目に設定されており、「間違った手順で破壊を進めてしまうと詰みになる」、つまりクリア不可能に陥るようなレベルデザインがされていました。例えば、先にハシゴを壊してしまうと、その上段にある破壊オブジェクトを壊す手段がなくなる、という具合です。

これは、箱を押して決められた位置に置いていくパズルゲーム「倉庫番」において、「箱を間違った場所へ押して移動させてしまうと、引き戻せないので詰みになる」のと同じ構造で、プレイヤーは闇雲に破壊をするのではなく、破壊の手順をまず熟考してから実行に移さねばならず、それゆえにジャンルとしては「アクションパズルゲーム」に分類される作品でした。

詰んでしまったら、そのステージを最初からやり直すしかないので、実際当時のファミコンゲームキッズの中でも、「レッキングクルー」は少々手強い高難易度のゲームとして認識されていて、アクションの難易度というよりも、パズル(解法を見つけるための思考)の難易度の壁にぶつかってしまい、オールクリアを断念した人が多かった……というか、オールクリアをした人はいたんだろうか? というのが実情だったと思います。

それに対して「VS. レッキングクルー」の方は、そのような「詰み」がありません。どのような順番で破壊しても大丈夫なように、破壊オブジェクトがレイアウトされています。よってプレイヤーは手詰まりを心配せずに、自由に「破壊」を行うことができ、それゆえに純粋な「アクション」ゲームとして楽しめる作品に仕上がっています。これはある意味革命的と言いますか、ファミコン版で攻略手順に悩まされて溜まりに溜まったフラストレーションを、この「VS. レッキングクルー」では、文字通りハンマーで思う存分ブチ壊しまくって、綺麗サッパリ晴らすことができるわけです。

もちろん、熟考の末に手順を解き明かしてクリアの達成感を得られるファミコン版にも独自の魅力がありますから、どちらが良い悪いという話ではありません。いずれもリリースは80年代(任天堂VS.システム版は1984年、ファミコン版は1985年)ですから、ファミコン版しか遊んだことがない方にしてみれば、今回の任天堂VS.システム版は、数十年の時を経て全くゲーム性の違うアナザーバージョンを遊べるということになるわけで、「もしもあの手強いアクションパズルゲームが、爽快なアクションゲームになったら」という歴史の “If” を図らずも実現してくれる夢のソフトになりうるというところが、今回僕が最も申し上げたいロマンのポイントなわけです。

そういえばこれに似たような経験を、つい最近味わいました。そのタイトルは「スーパーマリオブラザーズ35」。泣く子も黙る横スクロールアクションの金字塔「スーパーマリオブラザーズ」に、バトルロイヤルの遊びを新設して、オンライン対戦を楽しむことができる作品ですが、これが面白い! もうどれだけファミコンで「スーパーマリオ」を遊び尽くしたのか分からないのに、オリジナルにはいなかった場所にクリボーが、ノコノコが、トゲゾーが、メットが、ハンマーブロスが、そしてクッパまでもが現れて、それを多人数で競って誰かに送りつけたり、送りつけられたり……と、全く新しい体験が味わえるのです。オリジナルのリリース当時は、実際には存在しない「ワールド9」の噂が駆け巡ったりするほど、熱狂的にユーザーに支持された「スーパーマリオ」ですが、まさにこの「スーパーマリオブラザーズ35」は、そんな思い出を蘇らせるばかりか、それを遥かに超える興奮をもたらしてくれました。

それとは対象的だったのが、今年の6月にリリースされた「ナムコットコレクション」で、こちらはかつてファミコン向けに「ナムコット」ブランドでリリースされた懐かしの作品を、全33タイトル(新たに開発された特典タイトル2作品を加えて)も収録したオムニバスソフトで、オールドゲームを愛好する僕としては待望の一本だったのですが、まず移植度云々の前に、ボタンレイアウトが(少なくとも僕の感覚では)ファミコン同等のフィーリングとはかけ離れた配置で固定されており、且つ信じられないことにコンフィグも不可能という、果たしてこれを制作した人間は実際に自分で手に取って遊んでみたのか? そもそも当時ファミコンで遊んでたのか? というかファミコン知ってんのか? ……と首を傾げずにはいられないお粗末さで、当時の思い出を盛大に汚される(……ということになる前にプレーすること自体を拒絶したので購入したことが無駄になって、大残念な気持ちだけが残った)という、今年最大級の悲劇に見舞われました。

……と、このようなことも往々にして起こるので、復刻系作品は何でもかんでも手放しで歓迎していいというわけではなく、決して油断してはならないわけですが、ハムちゃん(株式会社ハムスター、業界ではこう書く)のアーケードアーカイブスは、間違いなく信頼の置ける品質になっていますので、皆さん安心してお楽しみ頂けると思います。

……というわけで話を戻しますと、以前こちらでも述べたことがありますが、アーケードアーカイブスというプロジェクトが発足する以前は、任天堂のアーケードタイトルというのは、コンシューマ機に移植されることはほぼゼロと言っていい状態でしたが、今やハムちゃんの尽力と任天堂の協力によって、「マリオブラザーズ」や「ドンキーコング」といった、今日の任天堂の礎を築いたと言っても過言ではない歴史的名作たちが続々と蘇り、そして前述のような特異な開発経緯を持つ「任天堂VS.システム」の幻のタイトル群も、順調にそれに続いています。

今回挙げた2タイトル以外にも、「VS. スーパーマリオブラザーズ」「エキサイトバイク」「アーバンチャンピオン」「アイスクライマー」「クルクルランド」「VS. グラディウス」「ピンボール」「VS. キャッスルヴァニア」「ゴルフ」「VS. 麻雀」「VS. ベースボール」「サッカー」「VS. テニス」が現在ラインナップされ、まだまだこれからもリリースが続くことでしょう。「VS. 忍者じゃじゃ丸くん」や「VS. バトルシティー」「VS. トップガン」といった、任天堂以外のメーカー作品の登場にも期待が高まります。今回挙げた2タイトルのような、ファミコン版との大きな違いがないものであっても、それぞれに新しくBGMが追加されていたり、また登場するキャラクターに違いがあったりと、細かい部分の意外な変化も見られたりするので、皆さんも是非遊んでみてくださいね。

……といったところで、大変簡素ではありましたが、この項目のコメントを締めさせて頂きたい……ところなのですが、オススメとは別の方向で今年も申し上げたいことがあるので、結びの一言として、最後に付け加えさせて頂きたいと思います。

去年のコメントで、「ダライアス コズミックコレクション」に関して、僕が感じた悲しさを率直に申し上げましたが、今年もまた同じような悲劇が起こってしまいました。同じく「ダライアス」に関連するオムニバス作品、「ダライアス コズミックリベレーション」です。

去年もご説明したことなので、僕がどういうことに対して悲しんだのか、憤ったのかはそちらを読んで頂くとして、前回と今回の違いを申し上げるならば、これは極めて個人的なことでもあるのですが、この「ダライアス コズミックリベレーション」に収録されたタイトル群に対しては、僕自身は特段の思い入れはなく、本来であれば買う予定がなかったところを、前回同様に「この機会を逃したらこの特典ソフトは手に入りませんよ」のタイトルとして、去年の9月に発売された「メガドライブ ミニ」に収録されて話題を呼んだ、「メガドライブ版ダライアス」が選ばれたことにより、その特典のためだけにこの商品の購入を余儀なくされた、というところです。

要するに、前回は「元々『ダライアス コズミックコレクション』自体は購入予定だったので、結果的に容認できた」のが、今回は「元々買う予定も必要もなかった『ダライアス コズミックリベレーション』を、特典のゲームを手に入れるために買わざるを得なかった」という悲劇が起こったわけです。

今の若い方々はご存じないことかも知れませんが、ファミコンブームの時代を生き抜いたゲームジジイたちなら、「抱き合わせ販売」という言葉に聞き覚えがあるかと思います。

当時は皆、娯楽に飢えていたのか、家庭でビデオゲームが遊べる魔法の箱ファミコンに熱狂し、数々の大ヒット作品が生まれました。「ドラゴンクエスト」や「ファイナルファンタジー」は、シリーズを重ねるごとに人気が上昇して、発売前日の深夜から販売店の前にソフトを求めるユーザーの長蛇の列ができたり、子供が買ったばかりの新品ソフトを力ずくで強奪される事件が多発したりと、数々の社会現象も巻き起こりました。

そんな中にあって、大量に売れ残ってしまう不人気作品というのも当然存在し、それらの在庫処分に多くの販売店が苦慮することになり、そのような状況で生まれた悪魔の商法が、「抱き合わせ販売」でした。

それがどういうものかは、説明するまでもないですね。読んで字のごとく、売れ残った不人気作品を人気作品とセットにして、もちろん価格も合算して売りつけるわけです。単体なら5,000円の商品に、売れ残った不人気ソフトをくっつけて、価格は金10,000円なり、というふうに。

行列に並んでも中々手に入らないような人気商品が喉から手が出るほど欲しい客側にしてみれば、10,000円は想定外の価格ではあっても、いわば目的のソフトを人質に取られているようなものなので、断腸の思いでやむなく“身代金”を支払うわけです。この現代において物議を醸している「転売」問題も彷彿とさせますね。

「メガドライブ版ダライアス」(DL版)がどうしても欲しかった僕にとって、今回のケースは正にそれと同じでした。「ダライアス コズミックリベレーション」が繰り出した商法は、あの忌まわしい「抱き合わせ販売」となんら変わらなかったのです。少なくとも僕にとっては。

「抱き合わせ販売」が横行した当時、末端の小売店にとっては死活問題の中から見出した苦し紛れの活路だったのかも知れません。そうしなければ店が潰れる、だから仕方ないんだと。しかしゲームを作り、送り出す、流通の最上流にあるメーカーの姿勢としてはどうでしょうか。そのような販売方法を取らなければ採算ベースに乗せられない、あるいはそもそもプロジェクトとして承認されない、だから世に出すためにはこの方法しかないんだ。まぁ差し迫った事情は色々あるのでしょう(……というのは僕の推測ですが、そうでなければますます報われない)。しかし僕個人は、「世に出すためなら何をやっても正義」という側には立ちません。なぜなら今回の商法は、もっと未来へピントを送って見れば、いつの日かゲーム文化を破壊しかねない、大きな危険を孕んでいるからです。

今回の件では、僕はどうしても「メガドライブ版ダライアス」が欲しくて、本来は買う必要がなかった「ダライアス コズミックリベレーション」を購入させられることになりました。様々な特典が付属するセットが何種類かあり、「メガドライブ版ダライアス」のダウンロードコードだけではなく、それをメガドライブ実機で遊べるカートリッジ(※メーカー非承認)が付くものを選んで、22,880円という代金を支払いました(ちなみにこのセットの種類が冗談かと思えるほど多く、どれを選べばいいのかサッパリ分からない――実際一度間違えて予約ボタンを押し、後になってキャンセルして予約し直した―― のですが、その件は長くなるのでここでは割愛)。

しかし、もしもメガドライブ版ダライアスのDL版が単品販売されていれば、僕はそれのみを購入するだけで済んでいたので、仮にその単品を12,880円とすれば、僕は10,000円の出費を免れることができたということになります。

この10,000円があれば、僕は何か別のものを買うことができたでしょう。もしかしたらそれは、他社のゲームだったかも知れません。しかし僕はそれを購入する機会を失いました。パッケージを開封すらしないものに対してそのお金を消費してしまったことで。

これを、その他社の立場から見たらどうでしょうか。見えないダメージを負ったことにはならないでしょうか。それは弱者が強者に食われる、資本主義下における自由競争の掟なのかも知れません。しかし、ゲーム業界全体をひとつの生命体として見た場合、果たしてこれは血肉になったと言えるのでしょうか。

そして、もしこのやり方が他のメーカーに波及し、追随するものが現れ、それが常態化したらどうなるでしょうか。ユーザーは必要ないものまで購入することを頻繁に強いられ、そればかりか特典扱いの入手困難なゲームが益々増えたりはしないでしょうか。

本件の「メガドライブ版ダライアス」は、現時点では単品販売のアナウンスは出ていませんが、これは去年の僕のコメントの中でも触れた、「サーガイア」「スペースインベーダー90」「ファイナルバブルボブル」についても同様です。いまこの段階では、これら4つのソフトを通常購入することはできません。それらを求める人が、少なからずいるであろうにも関わらず。

更に、先日発売になった他社商品の「桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜」でも、早期購入特典としてファミコン版「スーパー桃太郎電鉄」が付属するというキャンペーンが行われました。この特典ソフトも、現時点では単品販売のアナウンスはされていません。

ゲームとは、娯楽とは、そういうものでしょうか? そして、このように影響を広く及ぼすことになっても尚、「世に出すためなら正義だ」と言えるのでしょうか?

ゲームとは何か。そこには立場によって様々な答えがあるでしょう。気付いたらゲーム会社の取締役に収まり、小難しいテレビ会議に頻繁に引っ張り出され、カメラの外でスマホをいじりながら一応は会社の経営事情を考えるフリだけでもしておかなければいけない立場の僕にとって、ゲームとは、決して道楽やボランティアで作っているものではなく、多くの消費者の皆さんに買って頂くことで、巡り巡って自分たちも毎日ご飯を食べたりオモチャを買ったりできる、言わば生きるためのよすがであり、それはプラチナゲームズが自社パブリッシュに取り組み始めた今なら尚のこと、突き詰めれば「商材」ということになるでしょう。

しかし、商売人である前にまずイチユーザーとして言いたいのは、ゲームとは、人々がどんなに辛い現実の中に置かれようと、どんなに不幸な出来事に見舞われようと、いついかなる時も夢と希望と喜びと潤いをもたらしてくれる、人類の誇る最高のエンターテイメントであるということです。

業務でやっている以上、思い通りにいかないこともあるでしょう。判断を誤ったり技術が未熟だったりして、失敗作を生み出してしまうこともあるかも知れません。しかしゲームを作ること、それをユーザーに届けることに向き合うならば、その心には「最高の作品でユーザーを楽しませる」、「最高の商品をユーザーに届ける」、そして「絶対にユーザーを裏切らない」という、確固たる信念を持っていて欲しい。持っているはずだと信じたい。その想いに尽きます。

この問題に関しては、既にもう何度も繰り返されているというのに、業界からもメディアからも、何の声も聞こえてこないというのも不思議です。なぜ皆ダンマリなのでしょう? ゲーム、好きじゃないんですか?

僕は、愛するビデオゲームの業界に身を置き、ゲームデザイナーを生業としていることを、とても誇りに思っています。未熟な僕の力では、全ての人を幸せにすることなど到底できませんが、しかし、少なくとも僕は、自分で自分の誇りを汚すようなことだけは決してするまいと心に誓い、自分が道を誤っていないかを常に自分の魂に問いながら、これからも努力し続けたいと思うのです。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

「七海 ひろき クリスマスディナーショー 2020」

もう皆さん十分苦労をされているので、本当はわざわざここで触れたくはないことではあるのですが……今年は映画や舞台などのエンターテイメントの多くが(もちろん他業種も同様にですが)計り知れない打撃を受け、関係者の皆様は大変な思いをされたことと思います。

そうした方々の気持ちを思えば、僕の味わった辛さなどは砂漠の砂粒ひとつにも及ばないものではありますが、僕にとってのこの一年は、あろうことか大好きな宝塚歌劇を一公演たりとも観劇しなかったという、まるで胸にポッカリ穴が開いたかのような、“空白の一年”となってしまいました。

そもそも、去年の11月24日に、僕が敬愛していた花組の歌姫、芽吹幸奈さんがご退団されたこともあり、2020年は“幸奈ロス”に打ち勝って、変わらぬタカラヅカ愛を示していくぞ! ……と心に強く誓っていたというのに、外出自粛だ、リモートワークだと混乱の日々を送るうちにその意気込みもすっかり消沈し、唯一チケットを押さえていた花組公演「はいからさんが通る」も、諸般の事情で公演が中止となったことで観劇の機会を失って、フタを開けてみれば11年前の初観劇以来初めて、宝塚公演をまったく観ない一年を過ごしていたことに気づいたわけです。

「はいからさんが通る」は、皆さんもご存知の人気少女マンガを原作としたもので、2017年にも同じ花組で舞台化され、選抜メンバーによって梅田芸術劇場にて上演されたことは、こちらでも触れた通りなのですが、今回は花組フルメンバーによる大劇場向けの演目としてリビルドされ、何よりも僕的に2011年上演の「Le Paradis!!(ル パラディ)-聖なる時間(とき)-」の妖精フィー役でキュートな魅力を振りまいて即座に要注目ジェンヌリストの上位にその名が刻まれた、ニュージェネレーションを代表する新生トップスター、柚香光さんのお披露目公演ということもあって、これだけは見逃すまいと楽しみにしていたのですが……不運が重なって、残念ながらその晴れ姿を見届けることができませんでした。宝塚を、そして花組を愛するものとして、これ以上の無念があるでしょうか? いや、ない(反語)。

この一年を振り返って見ると、プラチナゲームズとして初めてセルフパブリッシュに臨んだ「The Wonderful 101: Remastered」を、3月にアメリカ・ボストンで開催された北米最大級のゲームショウ「PAX East 2020」に、これもプラチナゲームズ初となる自社ブースを設営して出展し、そのプロモーションの一環として僕と稲葉も、現場視察および取材対応、サイン会への出席のために、現地へと飛びました。

当時の世の中は、緊急事態宣言が出るのか出ないのかの議論が盛んに行われている段階でしたが、既にプラチナ社内では不要不急の出張は禁止ということが決まっていました。しかしこの「PAX East 2020」に関しては、やはり大事な初自社パブリッシュ作品の重要なプロモーションのタイミングだということもあって、危険を案じながらも特例として渡航を決行したのです。

今思えば、よくあの時期に海外へ渡り、その上狭いホテルの一室で連日多数のメディアへの取材対応をし、且つ会場で多くのファンが行列を作ってくれたサイン会に出席したもんだなぁとヒヤヒヤします。感染症対策も、今ほどの危機感を持ってやっていたかと言われると、そこまでではなかったように思います。無事帰ってこられたのは、本当に幸運でした(帰国後間もなくして緊急事態宣言が発令、入国拒否対象国が米国まで拡大されたので、まさにギリギリのタイミングでした)。

まだ緩さの残っていたあの頃に比べると、今の身の回りの環境も、我々自身の意識も、本当に激変してしまったのだなぁと実感します。そして、何不自由なく暮らしていた頃は、「日常生活の中にどこにでもあるもの」だったエンターテイメントというものが、今となっては、日々すり減っていく心の元気を蘇らせてくれる、大切な“生命の源”なんだと、より重みを持って感じられるようになりました。

そう、今回挙げさせて頂いた「七海 ひろき クリスマスディナーショー 2020」こそ、まさに僕にとって、この2020年最高の“命の源”だったのです。

七海ひろきさんと言えば、遡ること11年、僕が初めて宝塚歌劇というものを観劇した、2009年上演の「逆転裁判2 ―蘇る真実、再び…―」のローランド・スミス役が、僕にとって初めての出会いでした。物語の性質上、詳しいことはお話しできませんが、作中とても重要な役柄を演じておられ、端麗な容姿は言わずもがな、その真に迫る演技がとても印象的で、その名前はすぐに僕の心に刻まれました。

実はこの公演から暫くして、幸運にも七海ひろきさんご本人にお会いする機会に恵まれたのですが、その際に僕がキモいファン丸出しの振る舞いで、挨拶の言葉もそこそこに「金がないから!」という劇中のローランド・スミスのセリフを面と向かって垂れるという、品行方正な七海ひろきファンの皆様から頭の形が変わるほどゲンコツを見舞われても仕方ないほどの奇行に打って出てしまったにもかかわらず、ご本人は少しも眉をひそめることなく、「金がないから…(ニコッ)」と涼やかな笑みを浮かべて復唱してくださったという、それはもう容姿だけでなく人間性までもがキラキラと眩しい、そんな方の歌やトークを堪能できるひとときが楽しくないはずがないと、2020年ももう終わろうという12月8日に、僕にとって本年最初で最後となる、そして心が最も疲弊していたタイミングで、このディナーショーというエンターテイメントに触れて参りました。

実はこのディナーショー、七海ひろきさんを中心に、豪華ゲスト、スタッフ陣で構成されており、去年10月まで宝塚歌劇団星組に所属されていた元男役で、僕としては2012年に上演された「ジャン・ルイ・ファージョン −王妃の調香師−」で、紅ゆずるさん演じる主人公の香水商ジャン・ルイ・ファージョンの弟エミール役がとても印象に残っている、明朗快活な人柄のザ・エンターテイナー如月蓮さんと、そして賢明なる4Gamer読者には今さらあれこれと説明するまでもない、花組きっての歌姫として長きに渡ってご活躍され、去年の11月に万雷の拍手の中惜しまれつつも宝塚を後にした、元娘役の我らが芽吹幸奈さんが脇を固め(如月蓮さんと芽吹幸奈さんは、ともに90期生として宝塚に入団された同期でいらっしゃいます)、振り付けは、こちらもかつて宝塚歌劇団に在籍され、僕が初めて贔屓の組として心酔した宙組で、その確かな実力で幅広い役柄を演じてこられた名バイプレイヤーの元男役、風馬翔さんが担当されるという、高密度で高熱量な万全の布陣で開催されました。

ディナーショーが行われる会場では、体温検知やアルコール消毒はもちろん、入退場の誘導、座席配置に至るまで、しっかりとした感染対策が取られ、開催に漕ぎつけるまでに並々ならないご尽力をされたであろうことが伝わってきました。

そしてディナーショーの方はと言うと、ダイナミックかつ繊細な歌やダンスが繰り広げられるだけでなく、幸運にもそのセットリストが、僕が今でもDVDを繰り返し鑑賞するほどお気に入りの宝塚作品の楽曲が目白押しで、当時それらを観劇した思い出が記憶の奥底から次々と掘り起こされて、思わず目頭が熱くなりました。

「NICE GUY」「オーシャンズ11」「セカンドライフ」「ファントム」「スカーレットピンパーネル」……いずれも名だたる名作で、劇中歌も素晴らしいものばかり。冒頭からアンコールまであっという間の一時間半、僕は「え……これ俺用カスタムやん……」と感動に打ち震え、ショーの間ずっと、耳で……いや全身の皮膚で深呼吸するかのように、その空間に広がる“幸せ粒子”をひと粒残らず体に吸い込みながら、一方でひっそりと、過去のある出来事を思い出していました。

それは、忘れもしない……確か1999年頃だったと思うんですが(忘れた)、ちょうど「デビル メイ クライ」のプロジェクトが立ち上がって、どんなゲームにしようかとスタッフを集めて検討を始めた矢先に、僕はバイクでの出勤途中(というか家を出て5分も経たないうち)に車との接触事故を起こして、救急車で運ばれるということがありました。その際に、三上さんと稲葉に会社を通じて連絡が行き、二人で事故現場へ出向いて道に転がったままの僕のバイクを軽トラに積み込むという、恐ろしくコストの高いミッションが発生したらしいのですが、その話は些細なことなので今回は割愛します。またプロジェクトリーダーである僕が入院したことで、2ヶ月近くに渡って「デビル メイ クライ」の制作が頓挫したのも、今日の本題の前には取るに足らないことなので割愛します。

さてこの事故で、家を出てそのまま病院直行となった僕は、当然生活用品などの用意は何もなく、足の骨折のために一歩も動くことが出来ずに、ただベッドに寝そべって病室の天井を眺めて過ごすハメになったわけですが、今だったらスマホでなんなりと退屈しのぎも出来ますが、当時のガラケーではゲームどころかブラウジングもメールも出来ず……というかそもそも病室では通信機器の使用は禁止ですから、本当に何もすることがなく、ただ過ぎていく虚無の時間を、虚ろな目で漫然と見送り続けるしかありませんでした。

見知らぬ病院で、怪我の激痛に苦しみながら、何度目かの心細い夜を迎えたある日、ふと、服のポケットに一枚のMD(……と言って今の若い方に伝わるでしょうか)が入っていることを思い出しました。その小さなオーディオ用光学ディスクは、事故に遭った日に会社の友人に貸してあげるつもりで用意していた、僕のお気に入りの曲を詰め込んだお手製ミニアルバムでした。

「そうだ、音楽を聴こう」……そう思い立ち、近場に住んでいた唯一の身内である弟に頼んで、僕の自宅からMDプレイヤーを持ってきてもらいました(当時はケータイで音楽を聞ける機能はおろか、iPodのようなシリコンオーディオ機器すらない時代でした)。そして、はやる気持ちを抑えてじっと夜を待ち、消灯時間になって院内が静まり返った頃に、満を持してヘッドフォンを装着して、目を閉じてMDプレイヤーの再生ボタンを押しました。すると……まるで陽の光を乱反射させる清流のような、色とりどりの音のカレイドスコープが頭の中へほとばしり、それと同時に言葉にならない感情と安堵の気持ちが胸の奥底から湧き上がってきて、全身が弛緩するほどの幸福感に包まれたのです。

音の清流は更に、カラカラに乾いた砂漠のような体の中にあっという間に染み渡り、手や足の指先まで、隅々を潤いで満たしていきました。いつもは曲が終わりに近づくと、早送りしてすぐに次の曲まで飛ばすような聴き方をしていた僕ですが、この時ばかりはどんなに聴き慣れた曲でもこの上なく愛おしく感じ、フェードアウトで消えゆくアウトロの最後の最後まで、搾り取るように聴き入りました。ベッドの上でおまるに用を足してる最中に看護師さんにカーテンをシャーッと開けられた時の屈辱感は、もうすっかり消えていました。

大げさに思うかも知れませんが、僕はそれまで、音楽を聴いてこれほどの感動を覚えたことはありませんでした。そして、自分の体が想像したこともないほど娯楽に飢えていたことに驚かされ、普段の生活の中に当たり前のように溢れていた音楽というものが、こんなにも人に生命力を与えるんだということを知りました。

僕が七海ひろきさんのディナーショーで覚えた幸福感は、まさにこの時の気付きを思い出させるものだったのです。

2020年が始まってすぐに、世界はこれまで出会ったこともなかったような強敵に直面し、人々は交流の術を奪われ、穏やかに流れていた平和な時間はあっという間に破壊されました。それでも何とか日々の生活を取り戻そうと、誰もがもがき、努力をする中で、僕自身も少しずつ余裕を失くし、精神をすり減らして、心の潤いを失っていったのでしょう。そんな中、何かに導かれるようにして足を運んだこのディナーショーが、“生命の源”となって、僕の心に再び元気を蘇らせてくれたのです。

いつも通る道に更地が出来た時、それまでそこに何が建っていたのか思い出せないように。田舎から都会へ越してきた人間が、虫の音ひとつしない夜の静寂の中で寝付けないように。長野県から進学のために上京した苦学生が、窓から山ひとつない景色を眺めながら言い知れぬ不安を覚えるように。人は、空気のような存在だったものがなくなった後の違和感の正体に、容易に気付くことができません。そして時としてその違和感は、ゆっくりと、そして確実に人の心を蝕みます。でもそんな時でも、“生命の源”となって、心が荒んでしまった人に救いの手を差し伸べてくれるのが、娯楽、エンターテイメントなのです。

音楽だけでなく、世の中には人々が長い歴史の中で育んできたエンターテイメントがたくさんあります。映画、演劇、漫画、お笑い、手品、スポーツ、などなど。それらが、どれほど人々に生きる活力を与えてくれることか。我々は、この偉大なる文化の歩みを、決して止めてはならない。人々の心を照らす灯火を、何があっても消してはならない。ディナーショーでの素敵なひとときを通じて、僕の中でそんな想いが一層強くなりました。

そして、僕自身が生業としている「ビデオゲーム」もまた、人類が宇宙に誇れるエンターテイメントのひとつです。僕にとってゲームを作ることは、もちろんエンターテイナーとして人々を喜ばせることであり、僕自身の大きな生き甲斐でもありました。でも今回の出来事を経て、そこには僕が思っていた以上に大きな責任が伴い、生半可な気持ちで取り組んではいけないものだということを知りました。

これからは、今まで以上にゲームデザイナーとしての使命と責任を胸に留め、真剣に、繊細に、そして大胆に、ゲーム作りに情熱を注いで参りたいと思います。

……質問なんでしたっけ?

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

「【素潜り漁師】マサル」のマサルさん

「タイピー日記」のタイピーさん

ハムちゃん(株式会社ハムスター、業界ではこう書く)の社長、濱田 倫氏に関しては、前回盛大に持ち上げたので一旦見送るとして、今回挙げさせていただいたのは、ユーチューバーとしてご活躍されているお二人です。

「ユーチューバー」と言えば、今や押しも押されもせぬ、子どもたちの“将来なりたい職業”の代表格(だという記事をネットで見たような気がする)ですが、僕自身はこれまで、たまに調べものでYouTubeを見る程度で、特定の誰かのチャンネルを定期的に見るということはありませんでした。

それが、どういう経緯かは記憶にないのですが、ともかく僕はたまたまお二人の動画を見つけ、仕事の合間や暇な時間になんとなく見ているうちに、今ではそれが日課のようになってしまい、新しい動画がアップされるのを心待ちにするようになりました。

どんな内容の動画なのかを簡単に説明すると、「【素潜り漁師】マサル」の方は、離島に移住して実際に漁師として暮らしてらっしゃるマサルさん(大学で学ばれている学生さんでもあるようです)が、モリや水中銃を手に素潜りをして魚を捕るというもので、雄大な海中の映像や、海底に潜む魚を見つけ出して捕獲するダイナミックなシーンが楽しめるばかりか、その魚をキッチンで捌き、刺し身や唐揚げなどに調理して豪快に食すところまで見られるという、盛り沢山な内容です。

もう一つの「タイピー日記」は、都会を離れて佐渡島で暮らしているタイピーさんが、庭で農作業をしたり、海釣りをしたり、捕れた魚を料理したり、一緒に暮らす犬のブリちゃん、猫のリンちゃん、ポンちゃん、キンちゃんと戯れたりする、ほのぼのとした日常を切り取った動画のチャンネルで、そのなんともユルい雰囲気が心をほっこりと暖めてくれます。

ユーチューバーの中には、芸能人を凌ぐ人気を持つ人もいれば、迷惑行為で世間を騒がせる人もいたりと、玉石混交といった感がありますが、そんなテレビの黎明期のような未整備の粗さというか、最近のテレビではまず見られないようなお行儀の悪い人や映像が見られるのもYouTubeの魅力だったりします。

また「ユーチューバー」と聞くと、まだ今のように認識が広まる以前の頃は、お笑い芸人の一部からも「カメラの前で俺たちの真似してしゃべってる連中だろ?」なんて揶揄する声も聞かれましたが(実際僕も「芸能人の真似事をしている人たち」という印象を持ってました)、最近ではその芸能人たちも積極的にYouTubeに進出していますし、また改めてユーチューバーたちの動画を見ていると、テレビ番組とは違う独特の編集テクニックがあり、また多くの人の注目を集め、視聴者を楽しませるために、テレビとはまた違った創意工夫を皆さんされていることも分かりました。

……と、エラそうに講釈垂れられるほど僕はYouTubeに明るくないんですが、ともあれ色んなユーチューバーの方々がひしめき合う中で現時点での僕の好みの傾向は、超有名で振る舞いもプロフェッショナルという人でもなければ、もちろん人に迷惑をかけるようなオラつき系でもない、なんというか……言葉にするのは難しいんですけど、要するに「あ、この人友達になりたいなぁ」と思えるような“ええ人”というところであるようです。

例えば今回挙げたマサルさんは、一言で表せば“元気でお茶目なお兄さん”といった感じで、旺盛な好奇心で一般人が食べないような海の生き物もためらわずに頬張る姿や、我々が生きるために“命を頂く”ことの大切さを説く姿、そして素潜り漁という危険を伴う仕事に真剣に向き合うひたむきな姿と、動画から伝わってくる彼の正直で飾らない人柄は“ええ人”そのものですし、タイピーさんの方も、穏やかで朴訥としたしゃべり口調になぜか人を引き込む不思議な魅力があり、聴いているだけで仕事の疲れが癒やされる……というか正直ブリちゃんやリンちゃんやポンちゃんやキンちゃんが無邪気に戯れたりご飯をモリモリ食べたりしているのを見たいだけだろ? と言われたら返す言葉もないわけですが、しかしそんなワンコ / ニャンコが慕うご主人さまに悪い人などいるはずがありませんから、やっぱり“ええ人”であることは間違いありません。そんな、二人に共通する“ええ人”な魅力に触れ、僕は日々の疲れを癒やしているわけであります。

高級な映像や演出でバッチリ決めた動画もたくさんある中で、ホームビデオのような暖かさ溢れる二人の動画を、僕は友達の生活を覗き見ているような感覚で楽しんでるのかも知れません。なんとなく身近さを感じる存在であるがゆえに、コメント欄で心無い言葉を投げかける人もいますが、黙っていても静かに心から応援している僕のような視聴者がその数億倍はいますから、これからもお体ご自愛の上、どうかご自身も動画作りを楽しんで頂きたいと切に願う次第です。

後は、そうですね……来年に向けて、本来ならここで要注目のタカラジェンヌを挙げさせて頂くところなのですが、今年一年宝塚観劇をしなかった僕に宝塚を語る資格などありませんので、まずは来年、しっかりと劇場に足を運んで、宝塚歌劇の情勢を掴み直すところから始めたい所存であり、しかしこれだけは申し上げておきたいのは、先日の退団者発表でついにその名前が出てしまった、雪組が誇るダンサー笙乃茅桜さんのお姿は是非この目に焼き付けておかねばと、新年一発目の公演チケットを既に確保してありますし、宝塚退団後も精力的に活動されている芽吹幸奈さん、花奈澪さん、春花きららさん、天真みちるさん、彩羽真矢さん、永楠あゆ美さんはこれからも変わらずツイッターストーキングし続けますし、宝塚だけでなくOSK日本歌劇団にも足を伸ばして、天輝レオさんの舞台も久しぶりに観てみたいところですし、なんと言ってもマホネッタこと橋本真帆たんはマイワイフですから、来年また新しいステージでのご活躍とご多幸を、全身全霊をもってお祈り申し上げると、控えめに言ってそのようなことになるかと思いますが、文字数の方は足りてますでしょうか?

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

読んでませんが稲葉と同じです。

|

プラチナゲームズ

ゲームデザイナー

齋藤健治

代表作:「METAL GEAR RISING REVENGEANCE」「TRANSFORMERS: DEVASTATION」 |

「Ghost of Tsushima」

「サイバーパンク2077」

両作品ともに自分にドストライクな世界観というのもありますが、AAAタイトルとしての規模、作りこみは想像を超えていた感じです。

「Ghost of Tsushima」は、華やかな場面もありますが基本的にはワビサビを意識して作られ、「サイバーパンク2077」は、密度感がとにかく高く、情報量が多い。

それがゲームの中のいたるところで感じられ世界観と物語に没入させてくれる。

なので世界を歩いているだけで十分満足、堪能できるんですよね。

現実世界でも全身サイボーグになってワビサビの世界を堪能したいすねー。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

「ホロライブ」と「切り抜き動画」

去年の今頃くらいに周防パトラさんの「METAL GEAR RISING REVENGEANCE」の配信がオススメに出てきて、その配信をきっかけにVチューバーを見るようになり、さらにオススメに出てきたホロライブの兎田ぺこらさんに出会い、そこから次々とホロメンがオススメに出てくることとなりホロライブ沼にハマってしまいました。

周防パトラさんはハニーストラップというユニットのメンバーでホロライブ所属ではないですがずっと見てます。

個人的にはここまでハマるとは思ってなかったのですが、一人一人のキャラや個性がしっかりしていて、みんな異なる魅力、才能を持ってるということや、各人物の関係性などがわかってくるにつれ、さらにホロ沼からハマって抜け出せなくなった感じです。

これまでアイドルとかにはハマったことは無かったけど、こんな気持ちなんですね……

今ではホロライブ箱推しです。。

毎日てぇてぇを求めて、夜な夜な2窓、3窓してます。

イチバン配信を観てるのは、兎田ぺこら。

見た目がイチバン好みなのは、大神ミオ。

好きなコラボは、スバルーナ、ねぽらぼ。

作業中には、船長、わため、ころね、みこち。

個人的に注目してるのは、桃鈴ねね。

「切り抜き動画」についてもVチューバーならではなのかなという文化で、なんだか不思議な仕組みで成り立ってるなと感心しました。

推しの生放送の撮れ高の良い部分だけを抜粋し、再投稿する。

推しを知らない人に対してはそれが宣伝となって配信を観るきっかけになったり、ファンにとっては見逃した配信のダイジェストが観られるというメリットになったりもする。

Vチューバー自身もそれを知っていて、切り抜きを観ているという、コミュニティを作るうえで必要なサイクルができているので、そのあたりの仕組みのようなものにとても感心しました。

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

ダニエル・ラドクリフ

「ハリー・ポッター」シリーズは最初しか観たことがないのですが、そのあとの作品がとても自分好み。

「スイス・アーミー・マン」で死体役を演じたり、来年日本で公開される「ガンズ・アキンボ」では両手が銃になったりと、突拍子もない役を演じている彼の今後の作品をとても楽しみにしています。

「スイス・アーミー・マン」「ガンズ・アキンボ」も観る人をかなり選ぶと思いますが、予告だけでも観てほしいですね。

あとはやはり田浦貴久ですね。

ハイエンドコレクタブル新ブランド「SQUARE ENIX MASTERLINE」の第1弾「NieR:Automata」の人物との大きさ比較画像(※外部リンク)にも駆り出されるくらいのビジュアルの持ち主。

ここ最近はもう田浦先生の次回作を待ち望んでるファンの一人になってます。

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

プラチナゲームズの新作の情報など、ここ最近音沙汰がなくお待たせして申し訳ないですが、今後のお知らせをお待ちください!

プラチナゲームズ

ゲームデザイナー

田浦貴久

代表作:「ASTRAL CHAIN」「NieR:Automata」 |

「Ghost of Tsushima」

日本の鎌倉時代で対馬を舞台に。という最高に惹かれる世界観で、美しいビジュアルと快適なゲームプレイでのめり込めたタイトル。和風ゲームは憧れ。狐可愛い。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

「PS5争奪戦」

様々なサイトで巻き起こったPS5の抽選販売。結局、現時点では全滅しているわけですが、結果を見るときのドキドキと興奮……そして落選を知ったときの喪失感は、一種のエンターテイメントと言っても過言ではないでしょう。というか欲し過ぎて何も手がつきません。テレビCMなどで見かけたときは、買えないのに……と、ただただ寂しい気持になります。ツライ。

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

伊織もえさん。今年に限らず注目していましたが、その美しさには癒されるばかりです。

そして、野口聡一さん。クルードラゴン打ち上げの瞬間は固唾を呑んで見守りました。

例年ここで挙げさせていただいていたヨコオタロウ氏は、もはや注目もできないほど遠い存在になってしまわれたので今年はありません。

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

現段階で新たに発表できるようなことはありませんが、粛々とゲームは作ってますので変わらず頑張ります。そして、ニーアシリーズの一端に携わらせていただいた身として、「NieR Re[in]carnation」、「NieR Replicant ver.1.22474487139...」(タイトル書きづらい……)の2つは特に期待しています。早く遊べる日が来ることを待ち侘びています。楽しみです。あとPS5が欲しい。流石に2021年は手に入れたい……あ、抱負はPS5の抽選に当選する、にします。

|

Proletariat

CEO

セス・シヴァク(Seth Sivak)

代表作:「スペルブレイク」 |

「Hades」

最初、Hadesはそんなにハマるゲームだとは思っていなかったのですが、プレイし始めていつの間にか夜中の3時になっているようなゲームでした。美しいグラフィックス、面白い戦闘、とても満足のいくもので、ストーリーも素晴らしいです。その他、「Ori and the Will of the Wisps」も良かったですね。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

「マンダロリアン」

今年の初めまでなかなか観る時間がなかったのですが、スター・ウォーズを程よく感じさせられる、とても楽しい番組でした。 あとは、Netflixの「クイーンズ・ギャンビット」も大好きです。素晴らしい演技と物語になっていると思います。

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

バラク・オバマ

この秋に出版された彼の新しい本、「A Promised Land」はとても良かったです。大統領だった時の彼の姿を思い出し、将来への希望を抱かせてくれました。

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

もっとゲームをしたい! 友達とボードゲームをもっとプレイできることを願っています。「サイバーパンク2077」のように、プレイする予定のゲームもたくさんあります。昨年はキャンセル続きだったマラソン大会ですが、今年はぜひ開催してもらいたいです。

|

|

Bokeh Game Studio

代表/クリエイター

外山圭一郎

代表作:「SILENT HILL」,SIRENシリーズ,GRAVITY DAZEシリーズ |

「In Death: Unchained」

ゲームの可能性としては無限の裾野がありつつも、予算的にどうしても制約に囚われてしまうVRですが、ローグライクとの相性は抜群だなーと知らされる作品がいくつかありました。中でも今作は許容された立ち振る舞いの自由度に気付くたびに新しい攻略法によって展開が広がる、そんな良作でした。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

「マージナル・オペレーション」

芝村裕吏さん原作のコミック版読んでます。いわゆるなろう系主人公ですが、その主人公をとりまくifの状況、テクノロジーと、戦略、戦術、社会情勢の説得力がせめぎあう中で、絶妙のリアリティとキャラクターへのシンパシーで引き込まれました!

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

個人名でなくて申し訳ありませんが、渋谷に拠点を置くインディーゲームクリエイター支援の拠点「asobu」(※外部リンク)さん。独立に当たって右も左もわからない我々に、一から懇切丁寧にレクチャーいただいて深く感謝しております。今後はこの一年で得た知見を新興クリエイターの皆様にフィードバックさせていただいたりと、何かとご協力させていただきたいと思っております。

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

またこうしてコメントを残させていただけることに深く感謝いたします。もちろん皆様にとってもあまりにも予想外の一年であったかと思いますが、私にとっては独立という人生の大転機となり、前回このアンケートを書かせていただいた時には想像もしていなかった、将来最も思い出深く振り返るであろう激動の一年となりました。正直不安に苛まれる時期ありましたが、結果的に現在、期待と躍動に満ち溢れた気持ちで、年の瀬を迎えることができております。タイトル発表までまだ時間をいただいてしまい申し訳ありませんが、その過程も積極的に発信していきたいと思っておりますので、何卒宜しくお願い致します!

White Owls

ゲームディレクター / シナリオライター / ゲームデザイナー

SWERY(末弘秀孝)

代表作:「Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise」「The MISSING -J.J.マクフィールドと追憶島-」「The Good Life」 |

「サイバーパンク2077」

数度の延期を経て年末ギリギリに発売されましたが、発売日から本日に至るまで、終始僕の頭の中を専有している作品です。コンシューマ版では返金対応を迫られるなど、解決しなければならない問題点は残されているものの間違いなく2020年の最高傑作の一つです。

早く、この作品が正当な形でより多くのユーザーの皆様のお手元に届く日を(関係ないのに)心から願っています。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

「マンダロリアン」 (シーズン2)

スター・ウォーズに登場する“マンダロリアン”というキャラクターを主人公にしたオリジナルドラマ作品です。シーズン1も素晴らしかったのですが、シーズン2になって監督陣がとても豪華になりました。ジョン・ファヴロー、デイブ・フィローニを始めとするシーズン1の面子に加えてペイトン・リードとロバート・ロドリゲスが加わっていましたし、特に劇中でグリーフ・カルガを演じるカール・ウェザース本人(ロッキーシリーズのアポロ役)がメガホンを取るエピソードもあり、個々の個性とSWの世界観とのマッシュアップが最高でした。シーズン3も楽しみ。

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

外山圭一郎さん(Bokeh Game Studio)

2020年といえばこの方でしょう。12月に入ってから正式に独立して新スタジオを設立されたことを発表されました。あの外山さんが「プラットフォームを問わず、様々なチャレンジをします!」と仰っているわけですから、もう期待しかありません。

イチゲームファンとして、同じゲームクリエイターとして、また、時々、飲みに誘っていただける素敵な先輩として、心の底から応援しております!!

また、飲みましょう! #DrinKING

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

2020年は世界中の人々にとって特別な一年であったことは間違いありません。

そんな中でも、我々クリエイターは作品作りをやめず、応援してくださるファンの皆さんため日夜、努力を続けております。

僕自身も微力ながら自分の作品が、どんな時代、時勢であっても遊んだ人にとって「素晴らしい体験」「記憶」になるよう一所懸命に頑張っていますので、引き続き、応援をよろしくお願いいたします。

来年夏には2018年から作り続けてきた最新作「The Good Life」がいよいよ発売を迎えます。これまでのSWERY作品のテイストをしっかりと継承しつつも、新しく、素敵な体験をお届けできる内容に仕上がっておりますので、期待してお待ち下さい!

I Love You All!

|

マーベラス

第4スタジオ スタジオ長

石田健博

代表作:「幕末Rock」 |

「FINAL FANTASY VII REMAKE」

若かりし頃、寝る間も惜しんでハマったゲームで、ワクワクしながらプレイしました。

プレイした方はわかると思いますが、あの展開は本当に凄かったです。

賛否はあると思いますが、自分は超肯定派です。

完全に一人のファン目線コメントですが、これからの展開にめちゃめちゃ期待しています!

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

単体のエンターテイメント作品ではありませんが、「アイドルオーディション番組」のヒットが印象的でした。

2019年からのスタートではありますが、JO1、NiziUなどが今年デビューし、話題となりました。(ちなみに自分は蓮とマコ推しです)

オーディション番組という仕組みは昔からあるものですが、国民(ユーザー)投票や、大手プロダクションのトップが直々に出てくるなど、審査の仕組みや見せ方のエンターテイメント性の高さに驚きました。

また、オーディションの舞台裏も配信され、視聴者がより応援したくなる仕組みが非常に洗練されてきたと思います。

しばらくは様々な分野で、こういったオーディション形式の企画が増えるのだろうなあと感じました。

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

体操の内村航平選手です。

コロナ禍で五輪開催が危ぶまれる中、語られたメッセージが印象に残っています。

「(前略)国民の間では『五輪ができないのでは』という意見が80%を超えているが、『できない』ではなく、『どうやったらできるか』を考えて、開催できる方向に変えてほしい」

「非常に大変なことであるというのは承知の上で言っている。国民とアスリートが同じ気持ちでないと、大会はできない。どうか『できない』という風には思わないでほしい」

内村選手は日本のスポーツ界をリードしてきたアスリートです。

「背負う物が大きい人間が矢面に立つ意味」を理解し、批判を覚悟で考えを表明した姿が印象的でした。

また、はじめから「できない」と決めつけず、「できる方法を模索する」という考えは、ゲーム開発にも通じることだと思います。

可能性を放棄するのではなく、考えることを諦めない姿勢こそがものづくりには大事だとあらためて考えさせられました。

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

2021年はいよいよ「千銃士R」をリリースします。

リリースに向けて、スタッフ一同気合十分で取り組んでます。

年明けから情報を随時アップデートしていきますので、楽しみにお待ちください。

事前登録も受付中です!

また、「幕末Rock」では5年ぶりの新曲リリースや、の新展開となるコミックが絶賛連載中です。

こちらも引き続きお楽しみください!

|

マーベラス

上席執行役員 1st STUDIO スタジオ長

佃健一郎

代表作:「DAEMON X MACHINA」 |

具体的なタイトルを挙げるのは難しいので、感想を書きたいと思います。

ゲーム全般については、自分たちが制作しているタイトルを含めて、VRやAR、スマホや家庭用ゲーム機、ストリーミングなど多種多様な仕組みがある中で、新しい「何か」はあまり生まれておらず、他のカテゴリから生まれているように感じます。

たくさんの方に楽しんで頂くという事は常に変わりませんが、さまざまな発案が必要になっている時代ですし、世代を超えて発想の交換や自由さが必要な時代になったと感じた年になりました。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

コロナ禍という事もあり、2020年はなかなか難しかったところだと思います。

ですので、2020年作品ではありませんが2つ挙げさせて頂きます。

一つは映画「レッド・ファミリー」、もう一つはドラマ「スーパーナチュラル」。

前者は普段観ないタイプの映画だったのですが、ゲームでは出来ないであろう舞台的な演出が素晴らしかったです。(あくまで個人の感想で、万人受けする映画では無いと思います)

後者は15年続き2020年12月に終了した作品です。

同じ作品を15年というのはなかなか無い事であり、愛される作品作りをしていく事がいかに大事か、続けられる力がいかに大事かを考えさせられました。

日本語吹き替えが楽しみです。

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

人物という事ではありませんが、「世界と時間」でしょうか。

2020年はこれまでの世界と時間の概念が一気に変わってしまった年でした。

だからこそ自分たちはこれまでにも増して、いかに多くの方を楽しめる時間にできるか、どういう気持ちで制作をしていくのか? を考えさせられました。

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

色々と進行しておりますので、皆様にお見せするのを楽しみにしておりますが、とにかく今は、世界中の方が健康に、笑顔で過ごせるようになる日が少しでも早く来てほしいと願っております。

|

MIKAGE

代表 / ゲームデザイナー

御影良衛

代表作:「ルミナスアーク」「アークライズ ファンタジア」 |

「サイバーパンク2077」

元々好きなゲームの続編として期待していました。諸問題を差引しても単純にファンとして楽しんでプレイしています。こんな規模のタイトルデバックだけでも想像を絶するのだろうなと思いながらワールドを歩きまわっています。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

「BLUE PROTOCOL」

理由については単純明快でMMOが大好きでBLUE PROTOCOLの世界観が大好きでゲーム仲間とリリースしたら一緒に遊ぼうと盛り上がっているタイトルだからです。私個人の最大のポイントはゲームプレイ時間の確保が出来るかどうかです(笑)

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

クラスター株式会社の加藤直人代表

現在のコンソール型のNEXTとしてVRとクラウドに注目していています。その上で個人的な持論はVRに関してはあと3〜5年前後・クラウドに関しては5〜10年前後程、ネットワークのインフラ問題・技術的なコストの問題などですぐに十分なサービスとはならないと考えています。しかしその上で「現在」と「未来」を明確にし、その道を切り開いてを歩んでいらっしゃる人物としていつも氏の発信するメッセージや考え方に感銘を受けています。

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

2021年については未発表のAAタイトル(SRPG)/キービジュアルだけ公開しました「99GIRLS -Bull’s Eye-」を引き続き鋭意開発中です。AAについてはOEM型ですので発売元様から2021年夏〜秋情報公開予定。99については新規の追加情報公開は2022年になると思います。

ミストウォーカー

ゲームデザイナー

坂口博信

代表作:ファイナルファンタジーシリーズ,「ブルードラゴン」「ロスト オデッセイ」「THE LAST STORY(ラストストーリー)」「TERRA BATTLE」 |

「Gears Tactics」

ギアーズの世界観をうまくタクティカルなシステムに落とし込んでいる。

スナイパーが行動回数を引き伸ばしながら、徐々に射程範囲に移動しつつ殲滅できる部分は、特に面白かった。

斥候の爆弾と隠蔽の組み合わせは、ちょっとバランスを壊している印象。

<質問2>2020年に発売/公開されたエンターテイメントコンテンツの中で最も印象深かった作品

「ウエストワールド」シーズン3

コロナの影響で映画公開が激減するなか、TVシリーズや、オンラインでの公開などを観る機会が多かった。

そんな中でも、未来都市に舞台を移したウエストワールドが光っていた。

現実味のある都市や車両などのデザイン、音楽を使った演出、冒頭から登場する異端を表示するサークルなど、刺激的だった。

<質問3>2020年に、個人的に注目した(している)人物

リオネル・メッシ

本当にバルセロナを去るのだろうか……

だが、自由の翼を持った彼の新しい活躍を見てみたい気もする……

複雑な気持ちで迎える2021年。

<質問4>2021年に向けての抱負、また4Gamer読者に向けてのメッセージをお願いします。

3年かけて開発してきた「FANTASIAN」が、いよいよ完成間近です。

2021年にApple Arcadeよりリリース! となる予定です。

造形師による手作りのジオラマ世界を駆け抜けるRPGで、全曲が植松さんのメロディー、後半はオープンワールド的になるシナリオ構成、タッチパネルに合ったUI(コントローラーでも遊べます)、

そして個性をもったキャラクターたちと世界観を特徴とした作品に仕上げました。

エンカウントした敵とのバトルをせず、溜めていっきに戦う「ディメンジョン」というシステムも取り入れています。

iPhone、iPad、MAC、AppleTVなど、どれでも楽しめ、iCloudにてセーブデータを共有できるところも、携帯〜デスクトップを引き継ぎながら遊べるという点で、面白い体験になると感じています。

ぜひ、よろしくお願いします!

|

- この記事のURL: