イベント

「シーマン」斎藤由多加氏と「Ingress」ジョン・ハンケ氏の対談がニコニコ超会議で実現。異能のクリエイタートーク「生身の群衆、ゲームの群衆」をレポート

|

同年代であり,クリエイターとして近い経歴を持つ両氏のトークは,台本のないざっくばらんな雰囲気のもとに進行した。

「世界中をゲームにする」という仮想現実ゲーム「Ingress」を開発・運営し,現在は「Pokémon GO」(iOS / Android)プロジェクトの開発にも携わるハンケ氏。実は,かつてMMORPGを手掛けていたことがあり,自身がずっと考えていたことを,Nianticの創業にあたって実現させたのが「Ingress」だったそうだ。

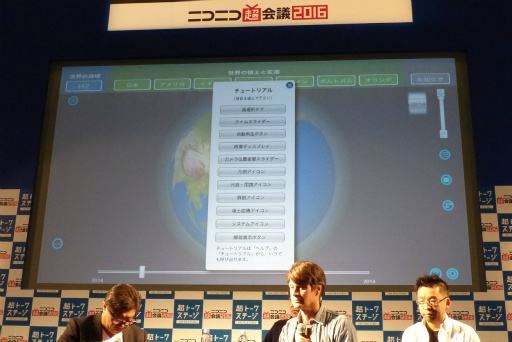

一方,斎藤氏はここ数年,ゲーム制作から離れ,そのノウハウを「EarthBook」という地図アプリの制作に生かしていたと近況を語った。

|

モバイル技術の進化によって,ディスプレイの前にいたプレイヤーを外に出すことに成功した「Ingress」。クリエイターがプレイヤーをいかにしてディスプレイの前にくぎ付けにするかと躍起になっているのに,それとは真逆の発想を持ったゲームをどのように思いついたのか。ハンケ氏は,「Minecraft」にハマっている自身の子どもたちも含めて,家の中に籠もりがちになってしまうプレイヤーを何らかの形で外に出して,そこにあるさまざまな驚きに気付いてもらいたかったというのが,「Ingress」を作った動機だと語った。

|

斎藤氏はその動機について,かつてコンピュータゲームが出てきたころに,ゲームを遊ぶ子どもの親がこぞって「外に出て遊べ」と注意していたことを重ね,ハンケ氏のようにテクノロジーの最先端にいる人は,それを直接言わずに解決すると分析した。

その一方でハンケ氏も,過去に自身がプレイしたシミュレーションゲーム「バランス・オブ・パワー」を例に挙げ,「ゲームから学ぶことはたくさんある」と続け,ゲームに近いインタフェースのもと,地図から世界を学べる「EarthBook」を絶賛している。

|

続いてハンケ氏は,斎藤氏が手掛けた「シーマン」が,一体どんな発想から生まれたのかと問いかけた。実は,「シーマン」も「Ingress」と同様に逆転の発想から生まれたものだという。

それまで可愛い存在だったゲームのキャラクターを可愛くないものにして,さらにプレイヤーがゲームに向かってコマンドを入れていたものを,ゲームのキャラクターがプレイヤーに向かってコマンドを出す(問いかける)など,それまでのゲームとは逆のことをやった結果が「シーマン」の画期的なゲームデザインなのだとか。

ただ,いわゆるヒット作とはまったく逆のことをやっていたため,資金調達のときには「このゲームがヒットする理由が見当たらない」という理由で,融資を断られた顛末もあったそうだ。

それでも「シーマン」の開発を止めなかったのは,企画段階のスケッチを見ていた斎藤氏の奥さんが「あの気持ち悪いゲーム,まだ作らないの? ゾクゾクするから絶対出したほうがいい」と話したことが,制作意欲を刺激したからだそう。

コアなゲーマーではなく,一般女性の意見を尊重したことで,当時,セガのゲームでは異例となる女性比率が高いセールスへとつながったという。ちなみに「シーマン」のタイトルの由来は,昭和の微生物飼育玩具「シーモンキー」から発想したとのこと。

|

その後,トークのテーマはVR(仮装現実)とAR(拡張現実)へと移った。ハンケ氏はVRに否定的で,ARには肯定的という趣旨をインタビューで話したことがあるという。それについて斎藤氏も同感ではあるものの,ハンケ氏にとって「その違い」を尋ねた。

ハンケ氏によると,VRはとにかくすばらしい技術だが「現実と切り離して,アンリアルな体験をさせる空間」で,一方のARは「リアルに存在する世界をさらに楽しむもの」であるという。そこでハンケ氏は,後者に興味を抱き,ARゲームである「Ingress」を世に送り出したのだ。

ハンケ氏自身,すでにPlayStation VRを体験済みで,本当に夢のような世界だったそうだが,映画「マトリックス」のように現実世界に戻りたくなくなる人も出てくるのでは,と危機感を感じたと話している。

とくに,現代は人と人をつなぐ技術が大きく発展した半面,その技術によって人が直接つながらなくてもよくなっている。そこで,自身が持つ技術によって,なんとか直接つながれるようにバックアップしたい,とハンケ氏は考えているわけだ。

それもあって,さまざまな技術によって多くの人を楽しませている超会議を「すばらしい場所」と評していた。

ここで斎藤氏は,観客席にいたドワンゴ会長の川上量生氏を檀上に招き,3人でのトークを展開した。

|

川上氏は,超会議について「現実とネットがつながったほうが面白いから始めた」と述べた。その会場は「来た本人が,見ようと思っていないものまで見えてしまう現実の世界」であり,VRの世界は体験する本人が見たくない(見ようと思わない)ものはすべて消してしまえるので,快適だけど本人の可能性を消してしまうと持論を展開した。

「エンターテイメントは,現実にどうフィードバックするのかが重要」と話しつつも,いちプレイヤーとしての自分は「VRの世界に積極的に行ってみたいとも思っている」というジレンマもあるそうだ。ネットの世界は現実の世界よりも快適で面白く,その方向へと進む未来を避ける手段が,自分には見つからないと続けている。

そんな川上氏の悩みに対し,斎藤氏は「車ができても,人は走ることを止めない。それと同じで,棋士がコンピュータに将棋で負ける時代がきても,棋士は頭を鍛えることを止めない」と,とある棋士の言葉を引用した。農業が機械に取って代わられても,ガーデニングを楽しむことはできるわけで,人が「やれること」と「やらなくていいこと」の選択肢がある世界はすばらしく,人がやれることは決してなくならないだろうと述べた。

最後に,初めて超会議に訪れたという斎藤氏が,同じく初来場のハンケ氏に感想を尋ねると,「『踊ってみた』のステージで,出演者と来場者が一緒に踊っていて,さらにネットの向こうからコメントすることで参加するという一体感は,未来のエンターテイメントを感じた」と回答。多くの人がいろんな形でイベントに参加し,互いに影響を与えながら楽しむことは本当にすばらしく,それが一つ屋根の下で行われるイベントはまずないと語った。

それに対し,川上氏は「超会議を未来のエンターテイメントと褒めていただき嬉しいです。でも,この未来はみんなが夢見た未来ではなくて,ニコニコ動画があったからこそ,たまたま来てしまった『間違った未来』ですから(笑)」とオチを付けて,イベントを締めくくった。

|

- 関連タイトル:

Ingress Prime

Ingress Prime

- 関連タイトル:

Ingress Prime

Ingress Prime

- 関連タイトル:

Pokémon GO

Pokémon GO

- 関連タイトル:

Pokémon GO

Pokémon GO

- この記事のURL:

(C)2012-2018 Niantic, Inc.

(C)2012-2018 Niantic, Inc.

(C)2017 Niantic, Inc. (C)2017 Pokémon. (C)1995-2017 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

(C)2017 Niantic, Inc. (C)2017 Pokémon. (C)1995-2017 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ジョン・ハンケ 世界をめぐる冒険 グーグルアースからイングレス、そしてポケモンGOへ

ジョン・ハンケ 世界をめぐる冒険 グーグルアースからイングレス、そしてポケモンGOへ 価格:¥1,707円

価格:¥1,707円- 本

- 発売日:1970/01/01

INGRESSを一生遊ぶ!

INGRESSを一生遊ぶ! 価格:¥1,387円

価格:¥1,387円- 本

- 発売日:1970/01/01