レビュー

Samsungの新世代SSDはSerial ATA 6Gbpsの限界を露呈させる!?

Samsung SSD 840 PRO,SSD 840

|

SSD 840シリーズについては,韓国ソウル市内で9月25日に開催された報道関係者向けイベントにおいて,かなり細かいところまで仕様が明らかになっているが,実機の性能はどれほどなのか,今回は検証結果をお伝えしたい。また,その結果を基に,近い将来のSSD事情も少し考えてみることとしよう。

微妙に容量が異なる

SSD 840 PROとSSD 840

SamsungはかねてよりSSD製品を手がけていたメーカーの一社だ。当初はPCメーカー向けのOEM供給がメインだったが,日本では2012年4月に「SSD 830」で小売市場への参入を果たしている。

そして,今回取り上げるSSD 840 PROとSSD 840は,その製品型番からも想像できるとおり,SSD 830の後継と位置づけられるモデルである。正確を期すと,SSD 830の直接的な後継となるのはSSD 840のほうで,SSD 840 PROは「ITの専門家やPCマニア向け」(Samsung)向けの上位モデルとされている。

|

SSD 830と比べると,オレンジ色のワンポイントの場所が変わっていたり,Serial ATA(以下,SATA)コネクタ周りの設計が微妙に変更されていたりするので,SSD 830との見分けは簡単につく。Samsungによれば「『高性能』を想起させる基本デザインはSSD 830から受け継ぎつつ,より身近に感じられるようなものにした結果」とのことである。

「身近」と言われても……と思うかもしれないが,コネクタ周りはSSD 830だと樹脂製で端子が剥き出しだったところが,SSD 840 PROとSSD 840では金属筐体埋め込みになったので,コネクタ周りの耐性が上がり,より多くの人が扱いやすくなったとは言えるだろう。

|

|

さて,冒頭でも紹介したとおり,今回テストに用いるのは,SSD 840 PROが容量256GB版,SSD 840が容量250GB版である。価格と容量,スペックのバランスが2012年11月時点では最もよいモデルだ。

両シリーズの主なスペックは表1のとおりとなる。

|

|

| SSD 840 PROの容量256GB版に貼られたスペックシール |

|

| こちらはSSD 840の容量250GB版に貼られたスペックシール |

|

| SSD Magician(Version 3.2)で「Over Provisioning」を選択したところ。現在のパーティションを縮小(Shrink)して,その分をOver Provisioningに割り当てられるようになっていた |

TLC NANDで1つのメモリセルにより多くのビット情報を保存させると,データの容量密度が高くなるため,「より少ないメモリセルで従来と同様の容量を実現できる」というコスト面でのメリットと,「記録が劣化しやすく耐久性が低い」という信頼性の面におけるデメリットが生じる。そんなTLC NANDを採用しつつ信頼性を確保するため,SSD 840では「Over Provisioning」(オーバープロビジョニング)と呼ばれる予備領域が大きく取られている。

なお予備領域とは,エラーが発生したメモリ領域の代わりに使うため,あらかじめ確保しておく領域のこと。エラーに対する一種の保険のようなものと考えればいいだろう。保険を厚く掛けておけば安心だという理屈である。SSD 840 PROと比べてSSD 840の容量が6GB少ないのは,それだけ予備領域が大きく取られているからだ。

ちなみにこの予備領域は,SSD 840 PROだと,Samsungからダウンロードできる専用ユーティリティ「SSD Magician」から手動で拡張できる。4Gamer読者があえて弄る必要はないと思われるが,サーバーなどで,より信頼性を高めたい場合に,SSD 840 PROではそれを試みられるわけである。

SSD 840 PROとSSD 840の

内部構造はほとんど同じ

|

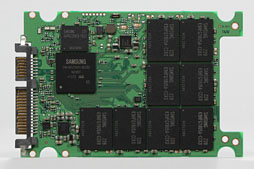

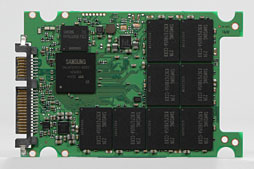

SSDのカバーを外すことはメーカー保証外の行為となり,外した時点で保証は受けられなくなる。その点はくれぐれも注意してほしいが,今回,記事のために開けてみると,確かに同じ基板やコントローラを用いている可能性が高いことを確認できた。下がその写真だ。

|

2モデルの基板を並べると,8枚並ぶNAND型フラッシュメモリチップの型番が異なるだけであることが分かる。型番も,SSD 840 RROだと「K9HFGY8U5A CCK0」,SSD 840では「K9CFGY8U5A CCK0」で,違いはわずか一文字である。いずれも容量32GBのチップだろう。

|

|

|

|

|

そして大きいほうは,Samsungが「MDX」と呼ぶSSDコントローラである。型番は「S4LN021X01-8030」。ARMのCortex-R4コアを3基統合し,300MHzで動作するコントローラと説明されているものだ。

SSD 830やSSD 520と比較

システムドライブの移行ツールも利用

SSD 840 PROとSSD 840は,NAND型フラッシュメモリの仕様と,それに伴う予備領域の容量しか違いがないわけだが,実性能だとそれがどの程度の違いを生んでいるのか。両者の性能をチェックしていこう。

今回は,SSD 840 PRO&SSD 840と比較すべく,SSD 830の容量256GB版,そして市場で存在感のあるIntel製SSD「Solid State Drive 520」(以下,SSD 520)の容量240GBモデルを用意した。

|

SF-2200シリーズは,データを圧縮してNAND型フラッシュメモリに格納することにより,NAND型フラッシュメモリの持つ「書き込み速度が遅い」という欠点を隠蔽できるという「DuraWrite」(デュラライト)技術を採用するのが大きな特徴だ。圧縮によって生じた容量面での余裕は,SSD全体の長寿命化に役立てられているともLSIはアピールしている。

一方のSamsungは,そんなSandForce,そしてDuraWrite技術を意識してか,SSD 840 PROとSSD 840について,「データを圧縮していないため,どんな場合でもコンスタントに性能を発揮できる」と,非圧縮の利点を説いていたりする。Samsungの言い分が正しいのであれば,SSD 840 PROとSSD 840は,SSD 520が苦手とする用途でも十分な性能を発揮できることになるが,今回のテストではそのあたりも調べてみようというわけだ。

テスト環境は表2のとおりとなる。

|

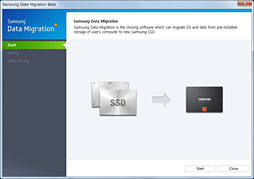

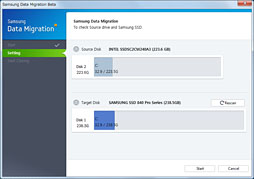

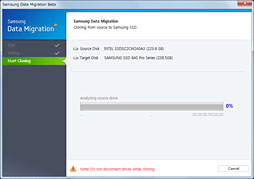

さて,Data Migrationは,いままであったシステムドライブから,Samsung製SSDへ簡単にOSを移行できるというものだ。移行元のシステムドライブにパーティションが切ってあった場合は,移行先のSamsung製SSDで切るパーティションサイズの調整を行えたりするようにもなっている。

ただ,移行元のシステムドライブ容量が移行先となるSamsung製SSDのそれよりも極端に大きな場合は注意が必要だ。市販のパーティショニングツールや圧縮ツールなどとは異なり,Data Migrationにはデータを削除したり圧縮したりする機能までは用意されていない。4Gamer読者の場合,HDDからSSDへとシステムドライブを移行させるというケースも多いのではないかと思われるが,それを一から十までサポートしてくれるわけではない。

もっとも,同じような容量のSSDからSamsung製SSDへのシステム移行を実に簡単に行えるのは確かだ。たとえばSATA 3Gbps世代のSSDからSSD 840 PRO&SSD 840へデータを移行させたいという場合には役立つだろう。

確かに速いSSD 840 PRO

ランダムデータを前にしても高い転送速度を維持

以下,テスト結果と考察の段では,本文,グラフ中とも,「SSD 840 PRO 256GB」といった具合で,製品名の後ろに容量を付記するとお断りしつつ,テスト結果を見ていこう。

まずはシステム総合ベンチマークである「PCMark 7」(Version 1.0.4)の結果からだ。ここでは総合スコアを得るテストスイート「PCMark」のほか,ゲームを含むエンターテイメント系テストスイート「Entertainment」,ストレージ系テストスイート「System Storage」も実行し,それぞれスコアをまとめたものがグラフ1となる。

まず,PCの総合的なシステム性能を推し量るための総合スコアだが,ストレージ以外のスペックを揃えたことで,ストレージ性能の違いがわずかながらスコアを左右しているのが分かる。SSD 840 PRO 256GBとSSD 520 240GBが誤差範囲のスコアで肩を並べ,残る2製品に対して若干高い位置にいる状況だ。SSD 840 250GBとSSD 830 256GBのスコアがほぼ並んでいるのは,Samsungが前者を後者の後継製品と位置づけていることからすると納得といったところか。

次にSystem Storageでは,「SSD 840 PRO 256GB>SSD 520 240GB>SSD 840 250GB&SSD 830 256GB」という序列になった。SSD 520を100%とすると,SSD 840 PROのスコアは約103%,SSD 840は約98%だ。ストレージ単体で見たとき,SSD 840 PROはSSD 520よりもわずかながら確実に高い性能を持っていると見ることもできそうだ。

一方,Entertainmentのスコアはほとんど横並び。過去のレビューで,SSDがゲームの体感性能そのものを左右しないことは説明してきているが,今回もそのとおりの結果になった。

|

スコアに最も大きな違いのあったSystem Storageスイートを構成するワークロード(≒個別テストの1つ)から,「World of Warcraft」における実ディスクアクセスパターンを再現する「gaming」の結果をまとめたものがグラフ2となる。

ここでもSSD 520 240GBが2番手となるのはグラフ1と同じ。SSD 840 PRO 256GBとSSD 840,SSD 830のスコアが世代順,ランク順に階段状に並ぶのは面白い。

|

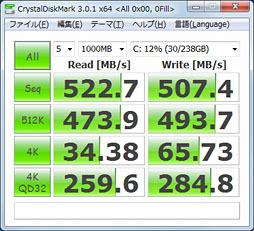

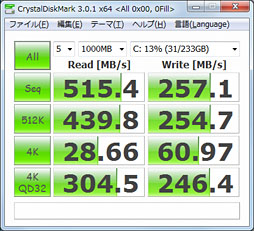

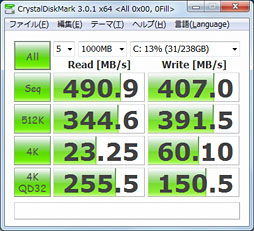

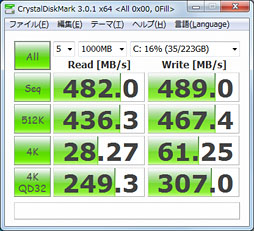

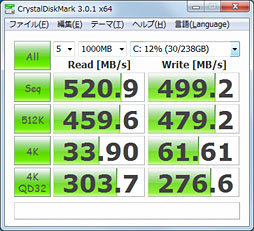

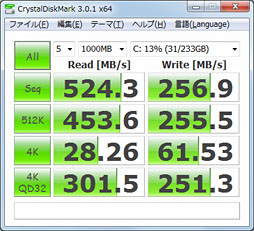

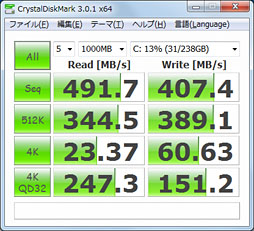

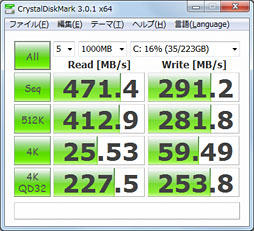

PCMark 7は実使用時に近いストレージ性能を見るテストだが,“ナマ”の性能も見ておくために,定番の「CrystalDiskMark」(Version 3.0.1c)実行結果を示してみたい。

下に並べたのは,テストサイズ「1000MB」,テストデータ「All 0x00(0 Fill)」の設定で実行したスクリーンショットだ。

SSD 840 PRO 256GB(テストデータ「All 0x00(0 Fill)」) |

SSD 840 250GB(テストデータ「All 0x00(0 Fill)」) |

SSD 830 256GB(テストデータ「All 0x00(0 Fill)」) |

SSD 520 240GB(テストデータ「All 0x00(0 Fill)」) |

SSD 840 PRO 256GBは,NCQ(Native Command Queuing)を用いたランダムアクセス性能を見る「4K QD32」の読み出しでSSD 840 250GBの後塵を拝した。ただ,CrystalDiskMarkの4K QD32は比較的スコアが揺らぎやすいので,その影響もあるだろう。

そのほかのテスト結果は,SSD 840 PRO 256GBがすべてトップスコアを記録している。総合的に見て,テストした4製品のなかでは最も高い性能を持つと述べてよく,Samsungが「史上最高の性能」と豪語するだけのことはあるようだ。

SSD 840 250GBは,いま紹介した4K QD32だけでなく,順次読み出し(Sequential Read)なども含め,全体的に読み出し性能が非常に良好。ただ,書き込み性能は低めの数字に落ち着いている。とくに,512KBのような,データサイズが大きい状況を不得手としている印象も受けた。

ところで,あらためて述べるまでもないことだが,以上のテストは「All 0x00(0 Fill)」,つまりすべてが0のデータでテストした結果である。何が言いたいのかというと,そういったデータは圧縮が容易で,つまりSSD 520 240GBにとってラクなテストだということだ。

先に触れたとおり,SSD 840シリーズではデータの書き込みにあたって圧縮を行わないため,得意不得意がないというのがSamsungの言い分である。そして,それがどういう意味なのかは,テストデータをランダムなものに切り替えれば簡単に確認できる。

CrystalDiskMarkは,メニューから「ファイル」→「テストデータ」を選択すると,テストに使うデータの種類を切り替えられる。「Random」はデータに乱数を使うテストで,乱数というのは原理的に圧縮するのが難しいデータだ。というわけで,テストデータを「Random」に切り替えたときの結果が下のスクリーンショットとなる。

SSD 840 PRO 256GB(テストデータ「Random」) |

SSD 840 250GB(テストデータ「Random」) |

SSD 830 256GB(テストデータ「Random」) |

SSD 520 240GB(テストデータ「Random」) |

予想どおりというか何というか,先ほど示した「All 0x00(0 Fill)」と比べるとSSD 520 240GBはスコアの落ち込みが大きい。一例を挙げると,順次書き込み(Sequential Write)のスコアは291.2MB/sと,「All 0x00(0 Fill)」の489.0MB/sと比べて約60%だ。その点,SSD 840 PRO 256GBは「All 0x00(0Fill)」の507.4MB/sに対して「Random」が499.2MB/s,SSD 840 250GBは同じく257.1MB/sに対して256.9MB/sで,少なくとも数10%というスコア差は生じていない。これがSamsungの言う「コンスタントに性能を発揮できる」根拠というわけである。

もっとも,SSD 840 PRO 256GBでも,データを「Random」に切り替えると,書き込み性能が若干ながら低下した結果になっているのは事実だ。これが誤差なのかそうでないのかを調べるため,補足的にファイルコピーの所要時間を計測してみることにした。

今回は,ファイル全体を0で埋めた,単一で約8.5GBあるデータファイルと,やはり約8.5GBある単一のMPEG-2ビデオを用意し,同じSSD上にファイル名を変えてコピーし,その所要時間を測る。同一SSD上のファイルコピーなので,8.5GB分のシーケンシャルリードとシーケンシャルライトが同時に発生する形である。

時間の計測にはバッチファイルを用いるので誤差はほぼないと見て構わない。

その結果がグラフ3だ。スコアは所要時間なので,バーは短いほうがスコアは良好ということになるが,ここでは面白いことが分かる。0で埋めたファイルはSSD 520 240GBにとって得意で,すでに圧縮済みであるMPEG-2ファイルのほうは不得意なので,SSD 520がMPEG-2ファイルのほうでスコアを落とすのは織り込み済みとして,SSD 840 PRO 256GBはMPEG-2ファイルを前にしたとき,0で埋めたファイルよりも約18%余計にコピー時間がかかっているのに対し,SSD 840 250GBではむしろMPEG-2ファイルのコピーのほうが0で埋めたファイルより約9%短い時間で処理できているのである。

|

まず,SSD 840 PRO 256GBの挙動は,CrystalDiskMarkの結果と合わせると,偶然ではなさそうだ。SSD 840 250GBでこういう結果が出た原因の特定は難しいが,CrystalDiskMarkでもSSD 840 250GBでは逐次読み出しや512KBのランダム読み出しで,「Random」設定時のほうがスコアは高い傾向にあるので,裏に何か理由がある可能性がある。

たとえばSSD 840 PROとSSD 840はいずれもセキュリティのためにNAND型フラッシュメモリ内のデータがAES 256bitで暗号化されていると謳われているが,この部分のスループットがSSD 840 PROとSSD 840で異なる可能性はある。SSD 840は書き込み速度が低いため,暗号化部分のスループットが隠蔽されるのに対し,書き込み速度の高いSSD 840 PROでは表面化してしまう,といった違いはありそうだ。

Windows 7の起動にかかる時間は

体感だと4製品で大差なし

Windows 7の起動時間も計測しておこう。まずは,「PassMark Rebooter」(Version 1.1.0rc1)というツールを使って,Windowsの再起動所要時間を見てみる。

PassMark Rebooterは,ユーザーが指定した回数だけPCを再起動し,再起動を行うたびにログを残すソフトウェアだ。PassMark Rebooterを実行すると自動的にスタートアップへ登録され,「再起動を開始したタイムスタンプ」と「スタートアップから起動したタイムスタンプ」を自身のログファイルに記録してくれる。実行後にログフィルの記録を調べ,タイムスタンプの差を取れば,再起動にかかる時間がわかるという仕組みだ。その仕組み上,ログファイルから算出する再起動時間にはシャットダウンの所要時間やUEFI(≒BIOS)のPOSTにかかる時間も含まれる。

グラフ4は,PassMark Rebooterを使って再起動を10回実行し,ログファイルから10回分の再起動時間を計算した平均をまとめたものだが,SSD 840 PROとSSD 830,SSD 520のスコアは17秒弱で揃った一方,SSD 840だけは20秒弱と明らかに長いのが見て取れる。

|

約3秒というと体感できそうなのだが,実際にテストした体感上,「SSD 840を使ったとき,起動が明らかに遅い」という印象はない。

ではなぜSSD 840だけ再起動時に3秒も長く時間がかかるのだろうか。それを詳しく調べるため,MicrosoftからリリースされているWindows 7 SDKに含まれるツール「xbootmgr」を用い,ディスクI/O数を記録した結果も掲載しておこう。

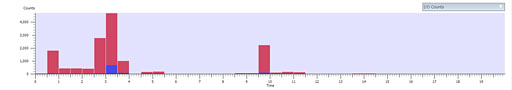

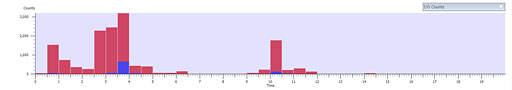

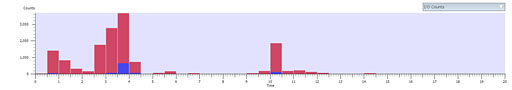

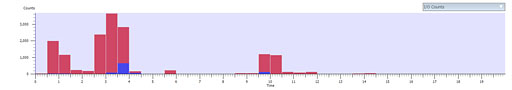

xbootmgrはブートローダーがWindowsカーネルを読み出した直後から記録を開始するので,ディスクI/OパターンからWindowsの起動時間を推測できる。そこで,xbootmgrのログから時間あたりのディスクI/O回数を抽出したグラフが下のグラフ画像となる。ログオンは自動で行っているため,人の手が入る時間は記録されていない点に注意してほしい。

また,いずれのグラフも縦軸が0.5秒あたりのディスクI/O数,横軸が経過時間(秒)である。いずれのSSDでも約20秒分の記録をグラフ化してある。

SSD 840 PRO 256GB |

SSD 840 250GB |

|

| SSD 830 256GB |

|

| SSD 520 240GB |

起動直後,Windowsのシステムファイルを読み込むためのディスクI/Oが終息するあたりでWindowsのデスクトップは表示される。それを踏まえてグラフを見比べると,SSD 840 PRO 256GBは4秒でほぼディスクI/Oが終息するのに対し,SSD 840 250GBは5秒,SSD 830 256GBとSSD 520 240GBは4.5秒かかっている。つまりWindowsの起動自体はSSD 840 PRO 256GBが最も高速に行えているわけだ。

最も低速なのはPassMark Rebooterの結果どおりSSD 840 250GBだが,SSD 840 PROとの差は1秒程度。これを見る限り,SSD 840のWindows起動処理が体感できるほど遅くないのは,このあたりに理由がありそうだ。

ちなみにグラフのバーで赤い色は読み出し,青い色は書き込みの,それぞれディスクI/Oを示しているが,起動時に書き込みの占める割合はさほど大きくない。SSD 840 250GBの書き込み性能はSSD 840 PRO 256GBと比べて明らかに低いが,Windowsの起動時間にはそれほど影響しないため,起動速度自体はわずかに遅い程度で済んでいるのだろう。

先ほど述べたように,PassMark Rebooterの所要時間にはシャットダウンにかかる時間も含まれている。そして,シャットダウン時にはディスクへの書き込みが(少なくともWindows起動時と比べると)多く発生するため,SSD 840 250GBは,SSD 840 PRO 256GBなどと比べて不利になったのではなかろうか。PassMark Rebooterの約3秒という数字は,起動とシャットダウンの両方を合わせた数字と見るのが妥当と思われる。

さて,グラフの中で興味深いのは,ピーク時で比較したときに,SSD 840 PRO 256GBのディスクI/O回数が残る3製品と比べて非常に高い点だ。3〜3.5秒で処理したディスクI/Oは約4300回に達しており,比較対象の3製品と比べると700〜1000回程度上回っている。それだけ高いスコアを出しているのに,Windowsの起動を例に取ると,体感できるほどの違いはもたらしていないわけである。

SATA 6Gbpsの限界に達したSSD 840 PRO

2013年のSSDはPCI Expressベースに

|

ちなみに,2012年11月10日現在,SSD 840 PROは国内未発売だが,メーカー想定売価は2万2800円前後。対するSSD 520 240GBの実勢価格は1万9500〜2万2000円程度なので,価格差は間違いなくあるものの,性能差も確実に存在するため,来週後半(15〜16日頃)が予定されている国内発売を待てる人にとって,SSD 840 PROはかなり面白い選択肢といえる。

一方,SSD 840 250GBのほうは,悪くないのだが,“ならでは”の価値があるかというと微妙だ。SSD 830 256GBとほぼ同程度の性能は示せてはいるものの,とくに順次書き込み性能が足を引っ張っており,他社のSSDを差し置いて積極的に選びたいと思える魅力を欠いている印象だ。

SSD 840 250GBで順次書き込みの性能が芳しくないのは,TLC NANDを採用している影響だろう。TLCではMLCと比べて書き込み速度が低くなることが知られているからである。SamsungはSSD 840について,「内部処理の並列度を高めたために,順次書き込み性能が犠牲になっている」と述べていたが,むしろNAND型フラッシュメモリが持つ負の特性を補うためにランダムアクセス性能を高め,実使用時における性能の落ち込みを防いだ,というのが真相に近いのではないかと推測している。

小さなデータのランダムアクセス性能が高いため,実使用に近いテストではSSD 830と同程度のスコアを出すが,順次書き込みや,データサイズの大きなランダム書き込みではNAND型フラッシュメモリへの書き込み性能差が顕在化しやすいのだ。

SSD 840が登場したことでSSD 830は徐々に市場から姿を消していくことになると思われるが,PCショップの店頭にはまだSSD 830が残っており,実勢価格もあまり変わらない。そう考えると,SSD 840が選択肢として浮上してくるには,SSD 830が入手できなくなるタイミングを待つ必要があるのではなかろうか。現時点では,SSD 840よりもSSD 830のほうが価格対性能比はよいというのが筆者の結論である。

SSD 840 PRO 256GBをAmazon.co.jpで購入する(Amazonアソシエイト)

SSD 840 250GBをAmazon.co.jpで購入する(Amazonアソシエイト)

|

SSD 840 PRO 256GBはCrystalDiskMarkの順次読み出しで最大520MB/sのスコアを記録しているが,SSD 830やSSD 520でも490MB/s前後を記録しており,見ようによっては,製品による性能差が小さくなってきているとも言える。

Samsungは,韓国で開催したSSD 840シリーズの発表会で,「SATA 6Gbpsにおいては,プロトコルのオーバーヘッドを勘案すると,順次読み出しや順次書き込みの性能は550MB/s程度で頭打ちになる」と繰り返し強調していたのだが,これが,製品によるスコア差を小さくしている要因だろう。

こうした状況を受け,Samsungは最短で2013年春にも,PCI Expressベースのインタフェースを採用したSSDを投入すると,発表会では予告していた。

具体的にどのようなインタフェースを採用するのかは明らかにされなかったが,いまハイエンド向けSSDとしていくつか登場しているPCI Express拡張カードではなく,IntelやMicron Technology,Samsungなどが推している「NVM Express」を採用する可能性が高いだろう。

NVM Expressは,「NVMHCI Working Group」(NVMHCI:Non-Volatile Memory Host Controller Interface)という標準化団体が規格の策定を行っている,PCI Express接続型SSD向けインタフェースだ。物理インタフェースとしてPCI Expressを用いつつ,ストレージとして制御するためのコマンドセットなどSSDのためのプロトコルを定義した仕様で,実際,2012年10月にRevision 1.1という規格が正式にリリースされ,Windowsなど各種OS向けのドライバもすでに存在している。

これはSamsungの発表会でも触れられていたが,プロトコル的には“AHCIの拡張”をPCI Expressの上に載せるとのことなので,ユーザーから見た論理的なストレージとしては現行のSATAを用いた場合とあまり変わらないものになるようだ。

一方,インタフェースの物理的な形についてNVM Expressでは規定されていないのだが,これは,Intelなどが名を連ねる別のグループ「SSD Form Factor Working Groupが,ストレージ向けの標準仕様を決めているSFF Committeeによって策定された「SFF-8639」や,その廉価版という位置づけになる「SATA Express」を使う方向でまとめているので,これらが使われることになりそうである。

ちなみに,両コネクタにはSATAの信号ピンも併存していて,SATAとも物理的な互換性を持つことになる見込みとなっている。

いずれにせよ,早ければ来春にも,SSDのインタフェースはPCI Expressベースのものへと切り替わり始めるわけだ。NVM ExpressのプロトコルはSSDに最適化されているため,HDDを前提としたSATA 6GbpsのAHCIよりオーバーヘッドが少なく,550MB/sという限界を突破できるとSamsungは述べていた。

では容量はどうだろうか。現時点だと,SSDで容量1TBを超える製品は極めて高価であり,おいそれと手が出せるレベルにはなく,それがHDDからの移行を難しくしているところもある。SSDの大容量化を望む読者は少なくないだろう。

Samsungの発表会で取材したところによると,SSD 840 PROとSSD 840で採用された新型コントローラのMDXは,最大容量1TBをサポートできるようになっているとのこと。「現段階では1TBの実装で十分な性能を得られないため,製品化を見合わせ」たとSamsungの関係者は述べていたが,SSD 840で記録密度が高いTLC NANDが採用されたことから,2013年には,従来よりも容量あたり単価の低い,容量1TB超えのSSDが登場してくる可能性はある。

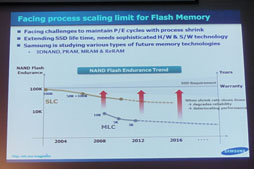

では,さらなる将来はどうだろうか。SSDの将来に向けた大きな課題となるのが,プロセス技術の微細化によって高密度化するに連れて,NAND型フラッシュメモリの耐久性や信頼性が下がり続ける点である。

たとえば,SSD 840 PROやSSD 840で搭載されるNAND型フラッシュメモリの製造には2Xnmプロセス技術が用いられているが,Samsungは「20nmクラスで耐久性を確保するには非常に複雑な努力が必要だった」と振り返っている。

|

一時はIntelや東芝がSSDコントローラを手がけていたものの,現在は事実上の撤退状態になっているだけに,NAND型フラッシュメモリをはじめとするSSDの主要構成部品を1社で手がけているのは,すでにSamsungくらいだろう。つまりSamsungは,十分な性能を持つSSDを製造できるのは今後も自分達だけだと豪語しているわけだ。

もちろん,これには異論もある。たとえばLSIはSandForceシリーズについて「どのメーカーのNAND型フラッシュメモリにも対応できる」ことを利点の1つに挙げると同時に,1Xnm世代のNANDフラッシュでは,構造的な問題から生じるエラー率の上昇などを受けて,今後は,SSDコントローラの役割がより大きくなり,そこでさらなる強みを発揮できるようになると見ている。Samsungが正しいのか,LSI(や,LSIと同じく“コントローラ勝負”に出ているMarvell Technology)が正しいのかは,まだなんとも言えない。

ただ,今後のSSDで,耐久性や信頼性を保つのが難しくなるというのはまず間違いないと思われ,それをどうクリアしていくのかが,今後は大きなポイントになっていくだろう。

ちなみにSamsungは,韓国で開催した発表会において,くどいほど何度も垂直統合の利点を強調していたのだが,これは日本の電機/家電メーカーに向けた皮肉にも聞こえる。半導体部門を抱え込む垂直統合は,日本の電機/家電メーカーがモデルになっているからだ。

日本の電機/家電メーカーは,1980年代に,アナログテレビの大部分の回路を1基のLSIへ集約することに成功し,大きな利益を叩きだしたという,輝かしい過去がある。しかし,最終製品の売れ行きが低迷すると同時に半導体部門が重荷となり始め,バブル崩壊以後は構造改革のターゲットになっていった。

こうした経緯はSamsungももちろん熟知しており,発表会でくどいほど垂直統合の利点を説いてみせるのは,日本企業のようにはならないという決意を語っているとも受け取れるのだ。

Samsungは最終製品で強さを維持する必要があるわけだが,SSDの小売り市場に参戦するといった動きを,強さを維持するための布石と見ることもできるだろう。この「垂直統合」というキーワードを憶えておくと,Samsungの今後を追うときに役立つかもしれない。

ITGマーケティング(Samsung製SSD販売代理店)公式Webサイト

- 関連タイトル:

Samsung SSD

Samsung SSD

- この記事のURL: