レビュー

キーボード付属のWindowsタブレットはゲーマーの期待に応えられるか?

ASUS TransBook T100TA

|

携帯して使うのに適するWindowsタブレットではあるが,Windows,とくにx86やx64版を使っているとどうしても,キーボードやマウス(あるいはタッチパッド)を使いたくなる瞬間は多い。とくにゲームはタッチだけだと操作できないものが大半なので,iPadやAndroidタブレットと比べて「やっぱりキーボードが欲しいな」と思う機会が多いのではなかろうか。

そんなときのために,タブレット端末とバッテリー駆動の小型Bluetoothキーボードを組み合わせているという人もいると思うが,本体と別にキーボードを持ち歩くくらいなら,タッチ機能の付いたノートPCでもいいじゃないかという気がしてくる。

|

合体させた状態の見た目はごく普通の小型ノートPC

分離すればWindowsタブレットに

|

T100TAは,タブレット端末型の本体と,本体と合体できる付属キーボード部「キーボードドック」の2つで構成される製品だ。Ultrabookに見慣れた目からすると,合体状態のT100TAはちょっと厚みのある小型ノートPCといった趣である。

合体させて畳んだ状態のサイズは,実測値で263(W)

重量は,合体状態の実測値で約1.11kgだった。単体では本体側が578.5gで,キーボードドック側が535g。モバイルノートPCとしてはまずまず軽量といえるのではなかろうか。

10インチクラスのタブレット端末として見た場合,軽さがウリの「iPad Air」にはおよぶべくもないが,第3世代「iPad」の実測約652gよりは,T100TA本体のほうが明らかに軽い。

|

|

|

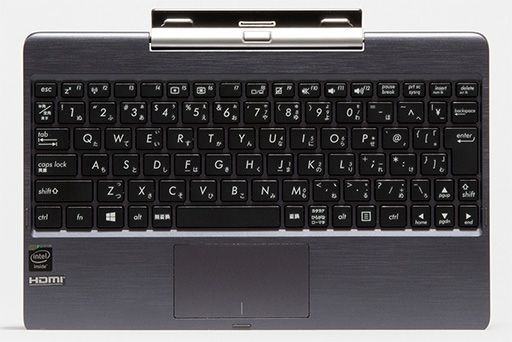

ちなみに合体の解除は,キーボードドックのヒンジ部分中央にある,銀色のボタンを押してロックを外し,タブレット端末本体側を引き抜くだけでいい。なお,本体とキーボードドック間の接続インタフェースには,無線ではなくUSB 3.0が採用されているため,キーボードをワイヤレスで使うことはできない。

本体とキーボードはロックされており,解除にあたってはヒンジ中央にあるボタンを押す必要がある |

分離した状態。OSが動作中でも気軽に付け外しできるのは手軽でいい |

|

|

|

側面の話が出たので続けると,タブレット端末本体には,ノートPCとして利用するときの上面となる側面向かって左端に[電源/スリープ]ボタン,左側面の上端に上から音量調節用ボタンと[Windows]キー,右側面には上端から5cmくらいのところにmicroSDカードスロット,下側にUSB Micro-B端子,HDMI Micro Type D出力端子,3.5mmミニピンのヘッドセット接続端子が用意されている。

ボタンやポート類の配置はごく一般的な構成といえるが,Windowsタブレットで[Windows]キーとして機能するボタンが側面に用意されているというのは,少なくとも筆者は初めて見た。試用開始後しばらくの間「T100TAには[Windows]キーがない?」と思っていたほどだ。他社のWindowsタブレットを使ったことがある人ほど,慣れるまで時間がかかるかもしれない。

一方,キーボードドック側は,本体向かって左奥の側面にUSB 3.0の標準(Type A)ポートが用意されているだけだ。フルサイズのUSB 3.0ポートを持つため,データ交換用のUSBフラッシュメモリやマウスなどをそのままつなげられるのはT100TAの優れた特徴といえる。

|

|

キーボードドックに用意されるキーボードは87キーの日本語配列で,パンタグラフ式のメンブレンスイッチを採用するという,モバイルノートPCにおける定番の仕様となっている。メインの英数キー部分におけるキーピッチは横方向が実測約17.5mm,縦方向が同14.5mmで,キーストロークは同1.5mm弱だった。キーのサイズは気持ち小さめであるものの,キー配列に無茶な点はないので,とくに悩むことなく扱えるだろう。従来型のPCゲームではキーボードが欠かせないだけに,特殊なレイアウトを採用していない点は評価できる。

なお,タッチパッド部分は,最近のノートPCではすっかり定着した感のある,パッド面とボタン部分が一体になったタイプだ。筆者はこのボタン一体型タッチパッドがどうも苦手なのだが,いまや,このタイプではないタッチパッドを備えるノートPCが発売されることさえ稀になっている。ボタン部分もマウスポインターの移動に使えるので,狭いタッチパッドでも有効に使えるといった理由や,コストを削減できるといった理由は考えられるが,使い勝手という面ではマイナスだろう。

|

|

国内モデルの製品構成は以下のとおりだ。

| 型番 | 構成 | 想定売価または直販価格 |

|---|---|---|

| T100TA-DK32G | 内蔵SSD容量32GB+HDDなしドック | 4万5000円前後 |

| T100TA-DK532GS | 内蔵SSD容量32GB+500GB HDD内蔵ドック,Office 2013付属 | 5万9800円(税込) |

| T100TA-DK564G | 内蔵SSD容量64GB+500GB HDD内蔵ドック | 5万4800円(税込) |

|

ただし,今回入手した評価機は,HDDなしのキーボードドックが付属する「T100TA-DK32G」だったので,残念ながら,HDD内蔵型キーボードドックに関する評価は行えなかった。この点はあらかじめお断りしておきたい。

|

|

日本ではまだメジャーな使い方ではないと思うが,海外ではスマートフォンで写真を撮るのと同じように,タブレットを掲げて写真やムービーを撮るのが珍しくなくなっているので,ちょっと意外に思えた。タブレットでもアウトカメラを必要とする人は,「T100TAにはない」ことを押さえておく必要がある。

スペックはBay Trail-Tタブレットの標準的なレベル

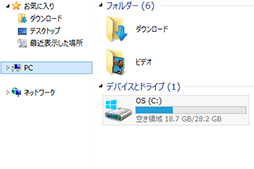

前段でストレージの話は終えたので,ストレージ以外のハードウェアスペックを確認しておこう。

|

冒頭で10.1インチサイズと紹介した液晶パネルの解像度は1366×768ドット。10インチ級のタブレットでは,1920×1080ドットやそれ以上の解像度を持つ液晶パネルを採用する製品も珍しくないが,Bay Trail-T世代のAtomが持つ性能を考えると,これくらいの画面解像度のほうがバランスは取れているような気もする。

後述するベンチマークテストで持続的に負荷をかけた状態では,本体右側面にあるUSB Micro-B端子から本体中央に3cmほどのポイントが,最も高く発熱することに気付いた。おそらくはこのあたりにAtom Z3740が置かれているのだろう

もっとも,発熱しているとはいえ,「熱い」というほどではなく,放射温度計で計測してみても30℃程度に収まっていた。手に持った状態でゲームをしていても,不快に思うことはないはずだ。

|

キーボード付きAtomタブレットはゲームに使えるか?

それでは,ベンチマークソフトとゲームを使って,T100TAの性能を検証してみよう。

|

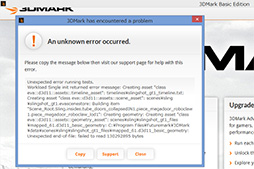

というわけで結果はグラフ1のとおり。測定限界に達している「Ice Storm」はさておき,「Ice Storm Extreme」と「Ice Storm Unlimited」の両プリセットで,同じSoCを搭載するMiix 2 8にかなり置いて行かれているのが気になるところだ。

|

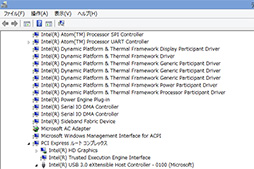

3DMarkの公式ランキングと照らし合わせてみたところだと,おおむね「Snapdragon S4 Pro」搭載のAndroidデバイス並みといったところだが,この理由は何だろうか。考えられるのは,「SoCや筐体の発熱が規定の計枠内に収まるよう,DPMFによって動作クロックが制御されている」という可能性だ。

そう推測するのには理由がある。残念ながら,Atom Z3740が統合するグラフィックス機能(以下,iGPU)「Intel HD Graphics」の動作クロックを追う手段は見つけられなかった。そのため,iGPUの動作クロックに関する話はできないのだが,3DMark実行中のCPUコアクロックをWindows標準のパフォーマンスモニターで追ったところ,Atom Z3740のCPUコアクロックは,主にCPUコアのテストとなる「Physics test」においても,定格の1.33GHzより上には上がらなかったのである。

Atom Z3740には,Coreプロセッサにおける「Intel Turbo Boost Technology」に近い自動クロックアップ機能が用意されており,スペック上は最大1.86GHzで動作する。にもかかわらずクロックが1.33GHzを超えてこなかったことからすると,T100TAでは,システムの熱設計枠内に収めるべく,DPTFによって,SoCの動作クロックを定格以上には引き上げない設定がなされているのではないか,というわけだ。

次は実際のゲームに近いベンチマークテストから,PC版「ドラゴンクエストX」の公式ベンチマークソフト(以下,ドラクエXベンチ)である。

Miix 2 8のレビューでは,ドラクエXベンチがフルスクリーンで動作しないという問題があったが,T100TAではそうした問題は生じず,ウインドウ,フルスクリーンのどちらでも正常に動作した。そのため,相対的にスコアが高くなるフルスクリーンを選択。グラフィックス設定と解像度は,「標準品質」の解像度1280×720ドットと,「低品質」の1280×720ドット,「低品質」の解像度640×480ドットの3パターンを用いることにした。

その結果がグラフ2だが,スコアは,最も描画負荷の低い「低品質」の640×480ドットでも1821。スクウェア・エニックスによる指標は「重い」であり,プレイするには厳しい結果と言わざるを得まい。

|

|

大航海時代 Onlineには,公式のベンチマークソフト「大航海時代 Online Benchmark」が用意されている。サービス開始時から存在するベンチマークソフトであり,画面解像度の最高設定が「1024×768ドット,32bit,フルスクリーン表示」というあたりからして,要求スペックの低さが窺えよう。

ゲーム本体はどうかといえば,公式ベンチマークソフトよりも高い解像度が選べるようになっていたり,アンチエイリアシングの設定が追加されていたりはするものの,グラフィックス表現自体はベンチマークテストと比べても大きく変化していない。だからこのベンチマークテストでも,ある程度目安にはなるだろう。

|

グラフ3がその結果で,800×600ドットのノーマル設定が700以上,1024×768ドットの最高設定でも500以上。さすがに上々のスコアを残した。

|

ようやっとプレイできそうなスコアが得られたが,問題なくプレイできるのか。実際に大航海時代 Onlineをプレイしてみることにした。グラフィックス設定は解像度以外インストール直後のままで,解像度のみ「1366×768ドット,32bit,フルスクリーン表示」を選んでいる。

|

|

|

プレイした様子をビデオカメラで撮影したものを下に掲載しておくので,興味のある人はチェックしてほしい。

ムービーの左上には,「Fraps」を使って取得したリアルタイムのフレームレートを重ねてあるが,プレイヤーキャラクターが多数表示される街中ではフレームレートが30〜40fps以上を記録しており,表示負荷の高い海上でも20〜30fpsを記録するなど,思った以上に快適にプレイできているのが分かるだろう。ただし,多数の船が表示される局面だと20fpsを割り込むようになり,45秒あたりで20隻ほどの船が入り乱れて戦うところだと,数fpsにまで落ち込んでしまう。

この結果からざっくりまとめるなら,極端に“重い”シーンでもない限り,数世代前のMMORPGなら十分にプレイできそう,といったところか。

キーボードがあることも,大航海時代 OnlineのようなMMORPGには大いに役立つ。大航海時代 Onlineはほとんどの操作をマウスでこなせるように作られているため,タッチでも大抵の操作は行えるのだが,やはり,指先だとうまく操作できないこともある。そういうときにはキーボードショートカットを使ったほうが操作はスムーズだ。

タッチ操作だけでなく,キーボード,そしてタッチパッドによるマウスポインターという3パターンで操作できるT100TAは,操作方法が限定されない点でピュアなタブレット端末よりもゲーム向きといえよう。

|

ただし,WindowsストアアプリのゲームではFrapsを使ってフレームレートを調べることができないため,ベンチマークテストは行えない。そこでプレイの様子を撮影したムービーを掲載して,どの程度で動いているのかを示すことで,読者の判断材料にしてもらいたいと思う。

下に示したムービーを見る限り,安定して60fpsで表示できている,というほどではないようだが,かなり快適なプレイを実現しているのが分かるはずだ。タッチ操作だけでプレイしているが,画面上のバーチャルボタンに対する反応も良好だった。

|

バッテリー駆動時間もチェック

最大5時間程度はゲームをプレイ可能か

最後に,バッテリー駆動時間も確認しておこう。T100TAのバッテリー駆動時間はカタログ値で約15.8時間と,かなりの長時間駆動が謳われている。そこでまずは,バッテリー駆動時間テストプログラム「BBench」を使い,ごく簡単なテストを行ってみることにした。

画面輝度は初期設定の40%に固定し,自動消灯や自動スリープをオフにした状態で,BBenchの機能を使って10秒おきのキーボード入力と,内蔵無線LAN機能を使った1分ごとのWebブラウジングを行うという内容だ※1。

※BBenchでアクセスするWebサイトは,標準設定のままでは古いサイトが多いため,YouTubeやニコニコ動画,TwitterやGoogleによる検索など,現代的なサイトに変更している。

この簡易なテストで,満充電状態から電源を入れて,10%分のバッテリーが減るのに要した時間を計測したところ,約64分という結果となった。これを単純に10倍すると,バッテリー駆動時間は最大で10.6時間前後となる。

10インチ級のタブレットでは,10時間前後のバッテリー駆動時間を謳う製品が多いので,T100TAも同程度のバッテリー駆動が可能といえそうだ。もちろん,単純に10倍した値では正確さに欠けるのは否めないが,おおまかな目安にはなると考えて,今回はこの方法を利用している。

それではゲームプレイ時のバッテリー消費はどれくらいになるかと,大航海時代 Onlineで計測してみた。大航海時代では,ゲームにログインした状態でプレイヤーキャラクターを街中に放置する。一方のAsphalt 8では,「クイックソロレース」のコース「Nevada」を選択し,レース開始直後に意図的にコースアウトして路肩に停車した状態を維持したまま6分以上放置して,レースが自動で終了したら同じプロセスを繰り返した。この状態でそれぞれ,バッテリーが満充電から10%減るのにかかった時間を計測する。

その結果,いずれのテストにおいても,約29分かかった。つまり,10倍すると4.8時間だ。もちろんこれは放置した状態のものなので,実際にプレイして画面を大きく動かせば,さらにバッテリー駆動時間は短くなるはずだが,3Dゲームの実行時でも最大で5時間程度はバッテリーが持つ可能性があるとはいえそうである。

性能面はAndroid&iOSタブレットに劣らない

キーボードドックに価値を感じるならお勧め

T100TAを試用していて,ふと,かつて流行したNetbookのことを思い出した。10インチクラスの液晶パネルを搭載する軽量で価格は安いノートPCという点では,Netbookと共通する部分があると感じたからだ。

とはいえ,T100TAは軽くて安いという点は共通であるものの,性能面ではNetbookと大違いである。グラフィックス負荷の軽いゲームやWindowsストアアプリに限られるとはいえ,AndroidタブレットやiPadと同じようなゲームを十分プレイできるのだから,はるかに“マトモ”だと述べていいだろう。

|

3万円台半ばから4万円台前半で販売されている物が多い8インチ級のWindowsタブレットと比べると,実勢価格ではやや高めにはなるものの,「やっぱりキーボードも使えたほうがいいよね」という人なら,T100TAはWindowsタブレットの選択肢に加える価値があるはずだ。

TransBook T100TA 製品情報ページ

「T100TA-DK32G」をAmazon.co.jpで購入する(Amazonアソシエイト)

- この記事のURL: