連載

西川善司の3DGE:ついに出たAMDの新世代GPU「Radeon RX 6000」。理論性能値を超える高性能の秘密とは

|

通称の「Big Navi」,あるいは開発コードネーム「Navi 2X」で呼ばれるRadeon RX 6000シリーズは,登場までにとても長い時間がかかったと多くのファンは思うのではなかろうか。

振り返ってみると,先代の「Navi 1X」ことRadeon RX 5000シリーズは,やや肩透かし感のある製品だった。というのも,2019年に登場した最上位の「Radeon RX 5700 XT」(以下,RX 5700 XT)でさえ,ひとつ前の世代であるVega系Radeon最上位GPUだった「Radeon VII」の実効性能を上回れなかったからだ。RX 5700 XTの公称演算性能値は10.14 TFLOPSで,Radeon VII(Vega 20)の13.44 TFLOPSはもとより,「Radeon RX Vega 64」(Vega 10)の12.58 TFLOPSも上回れない程度の性能だった。

それに加えて,競合であるNVIDIAが,2018年にリアルタイムリアルタイムレイトレーシングーシングへの対応を実現したGPU「GeForce RTX 20」シリーズをラインナップの上から下まで投入済みであったので,その後から出たRX 5700 XTが,まさかの「リアルタイムレイトレーシング未対応」だったことに驚かされた人も少なくないだろう。

|

それに対して今回は,AMDも「次はハイエンドGPU」であり,「リアルタイムレイトレーシングもサポートする」という情報を事前に明らかとしていたこともあって,ファンにとっては待望の発表となったのではないだろうか。

トランジスタ数は約268億個

規模はGeForce RTX 3080や3090と同等

Radeon RX 6000シリーズのベースとなるGPU「Navi 2X」の総トランジスタ数は約268億個で,採用する製造プロセスルールは7nmだ。ダイサイズは今のところ非公開だが,トランジスタ数は「GeForce RTX 3080」や「GeForce RTX 3090」と同程度である。

Radeon RX 5000シリーズ発表時にAMDは,GPUの基本設計を「GPGPU処理とグラフィックス処理のベストバランスだったGCNアーキテクチャ」から,「グラフィックス処理の実効性能の高さに注力したRDNAアーキテクチャ」へと変更したことをアピールしていた。Radeon RX 6000シリーズでは,RDNAアーキテクチャを第2世代へと進化させて,これを「RDNA 2アーキテクチャ」と呼んでいる。ちなみに,RDNAとは「Radeon DNA」の略だ。

先代のRDNAに対するRDNA 2の性能強化ポイントについて,AMDは,今回の発表で主に3つのポイントを挙げていた。それが「性能向上」(Performance),「消費電力」(Power),「機能性」(Feature)の3点だ。

|

そこで,AMDが掲げた3本柱について,ひとつずつ見ていくことにしたい。

性能向上に大きく貢献した「Infinity Cache」と動作クロック向上

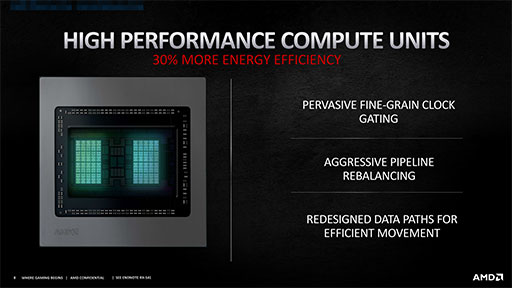

詳細はまだ明らかになっていないが,AMDは,近年のRadeon系GPUでいうところのシェーダプロセッサクラスタである「Compute Unit」(GeForce系GPUにおける「SM」,Streaming Multiprocessor,以下 CU)の処理能力向上が,ひとつめの柱である性能の向上に結びついたとしている。

|

CUの処理能力向上における要因として,AMDは,GPUチップ内の機能種別ブロックごとにきめ細かい動作クロック最適化(クロックゲーティングの最適化)を行ったことや,パイプラインにおける負荷バランスの最適化などを理由に挙げている。だが,最も重大な役割をはたしているのが,「Infinity Cache」(インフィニティ キャシュ)と呼ばれる新しいキャッシュシステムのようだ。

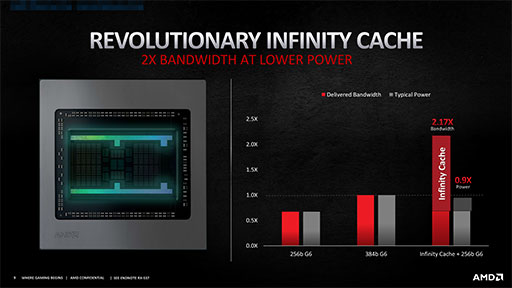

Infinity Cacheの詳細はまだ不明だが,「キャッシュメモリの総容量が128MB」になったことと,「GDDR6メモリが256bitインタフェースによる接続にもかかわらず,キャッシュメモリの実効性能を上げたことで,メモリバス帯域幅は,384bitインタフェース接続のGDDR6メモリと比べて2.17倍にも達する」ことを,AMDはアピールしている。

そうは言っても,キャッシュにヒットしなければ帯域幅は384bitインタフェースと比べて3分の2にまで落ち込むのは避けられず,ベストケースだけをアピールすることに違和感を覚える人もいるだろう。要は「キャッシュメモリを大増量したので,実効性能は優秀なんです」というアピールをしたいということである。

|

ちなみに初代RDNAでは,ピクセルデータをロスレス圧縮してからグラフィックスメモリへと書き出す「Lossless Delta Color Compression」という仕組みがあり,Render Back-EndsとL1キャッシュの間だけでなく,すべてのキャッシュメモリ間でも圧縮書き出しを行えるようになったことが特徴だった。当然,この機能はRDNA 2でも継承されている。

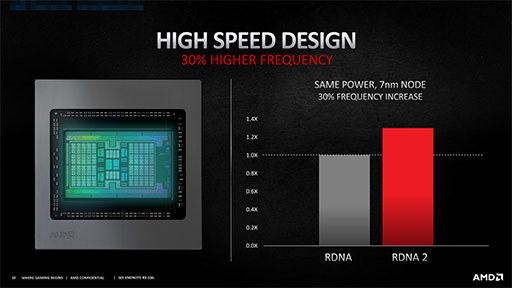

話を戻すと,Radeon RX 6000シリーズは,Radeon RX 5000シリーズと同様に,7nm製造プロセスを採用する。しかし,1年半以上の間に製造プロセス自体の質が向上したことで,従来比で30%も高いクロックでの動作が可能となった。この要素も,Radeon RX 6000シリーズの高性能ぶりに大きく貢献したポイントといえよう。なにしろ,今回発表されたRadeon RX 6000シリーズは,すべて最大動作クロック(Boost Clock)が2GHzを超える高クロックで動作するのだ。この点は,動作クロックが1.7GHz前後のGeForce RTX 30シリーズに対して,大きなアピールポイントになっている。

|

消費電力あたりの性能向上

結論から言うと,3本柱における2つめ「消費電力」は,事実上,1つめの性能向上を言い換えただけと言えなくもない。

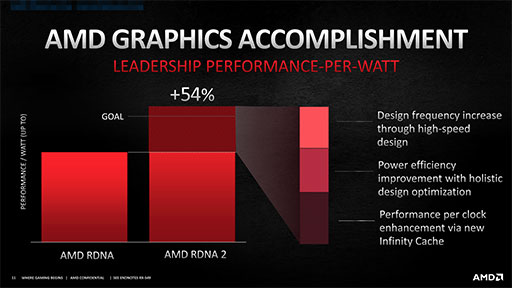

消費電力当たりの性能向上における内訳として,AMDは,「動作クロックの向上」「物理デザインの最適化」「Infinity Cacheの効果」などを挙げており,実効性能÷消費電力で計算する1Wあたりの性能値は,Radeon RX 5000シリーズの1.54倍になったという試算を示している。

|

1Wあたりの性能向上が実現できたからこそ,グラフィックスカード全体を最大250Wや300Wで動かす製品では,従来製品よりも最大性能を上げられるわけだ。それゆえに,メッセージとしては1つめの柱とほぼ同じことである。

|

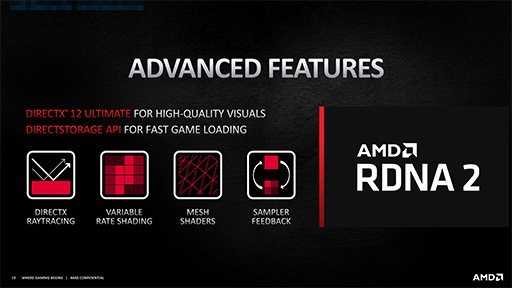

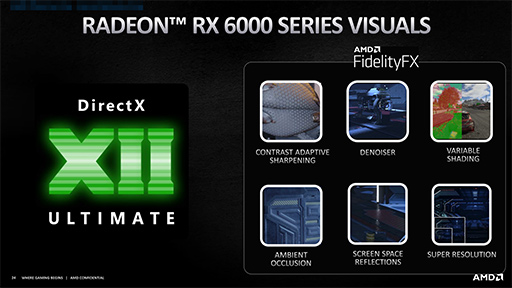

DirectX 12 Ultimateにフル対応したRadeon RX 6000

HDMI 2.1も利用可能に

Radeon RX 6000シリーズにおける3つめの注目のポイント「機能性」とは,2020年に提供が始まったばかりの最新DirectXの「DirectX 12 Ultimate」への対応を意味する。

|

Radeon RX 6000シリーズは,待望のリアルタイムリアルタイムレイトレーシングーシング機能「DirectX Raytracing」に加えて,可変解像度レンダリング技術「Variable Rate Shading」(以下,VRS),新しいジオメトリパイプライン「Mesh Shader」,テクスチャユニットがMIP-MAP(低解像度版テクスチャ)のどれにアクセスしたかを記録して,テクスチャ座標系でのシェーディングに活用する「Sampler Feedback」などに対応する。

|

ところで,DirectX 12 Ultimateにおいて注目度の高い技術であるVRSは,Tier 1とTier 2という機能レベルが定められている(関連リンク)。Tier 1は,「描画コール単位の制御」に対応しており,Tier 2はそれに加えて,「3Dオブジェクト単位」「画面内の任意の場所(ただしタイル単位で指定)」といったさらに柔軟な制御に対応するのが違いだ。

NVIDIAのGeForce RTXシリーズは,Tier 2に対応するのだが,Radeon RX 6000シリーズがどちらのTierに対応するかは今の時点では不明だ。

なお,イベントではとくに言及がなかったが,Radeon RX 6000シリーズは,HDMIの最新規格である「HDMI 2.1」にも完全対応を果たした。ここも大きなポイントであろう。

理論性能値をひっくり返せる高性能をアピールするAMD

さて,AMDが発表したRadeon RX 6000シリーズの製品は,「Radeon RX 6900 XT」「Radeon RX 6800 XT」「Radeon RX 6800」の3種類だ。

|

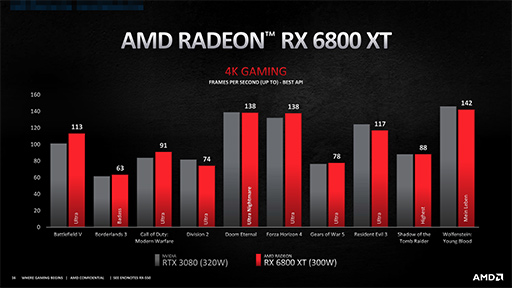

充実した4Kゲーム環境を実現するRadeon RX 6800 XT |

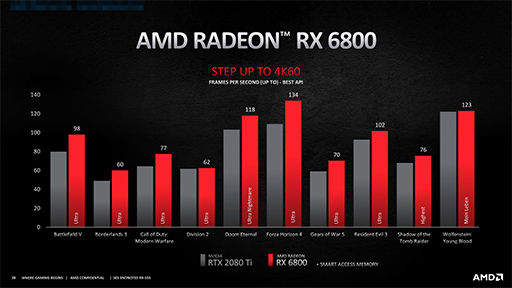

価格対性能比重視のRadeon RX 6800 |

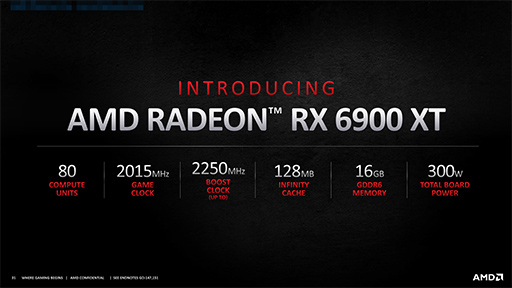

ハイエンドのRadeon RX 6900 XTは,メーカー想定売価999ドルで12月8日の発売予定。Radeon RX 6800 XTは649ドル,Radeon RX 6800は579ドルで11月18日に発売の予定だ。

いずれも,グラフィックスメモリにはGDDR6を採用しており,容量は16GBとなっている。「Microsoft Flight Simulator」などは,品質設定を最高にするとグラフィックスメモリが8GBでもギリギリ不足するくらいなので,4K解像度でのゲームプレイを想定すると,16GBでも多すぎはしないという時代になりつつある。16GBのグラフィックスメモリは,GeForce RTX 3080の10GBや,GeForce RTX 3070の8GBを大きく超えるだけに,Radeon RX 6000シリーズの大きな魅力となるはずだ。

ただ,先述したとおりメモリインタフェースは256bitであり,GeForce RTX 3090の384bit,GeForce RTX 3080の320bitには及ばない。そのハンデは,Infinity Cacheで補うという設計思想だ。それもあってか,ラインナップの上から下まで,Infinity Cacheの容量はすべて128MBとなっている。

AMDのGPUは,CU 1基あたり64基のシェーダプロセッサを統合しており,シェーダプロセッサ1基が積和算を1クロックで処理できるので,それぞれの理論性能値は以下のようになる。

Radeon RX 6900 XT

- 80 CU×64 SP×2250MHz×2 FLOPS(積和算)≒23.04 TFLOPS

Radeon RX 6800 XT

- 72 CU×64 SP×2250MHz×2 FLOPS(積和算)≒20.74 TFLOPS

Radeon RX 6800

- 60 CU×64 SP×2105MHz×2 FLOPS(積和算)≒16.17 TFLOPS

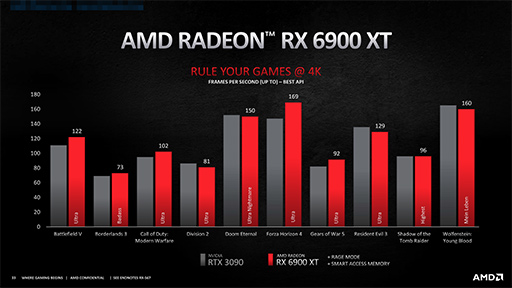

「理論性能値だけで比較することは無意味」という指摘もあるが,おおよその目安にはなる。またAMDも,新GPUを発表するときにはFLOPS値をアピールしてきたものだ。ただ今回,AMDは,理論性能値をプレゼンテーション資料には記載していない。これはおそらく,NVIDIAのGeForce RTX 30シリーズと直接比較されるのを嫌ってのことだろう。

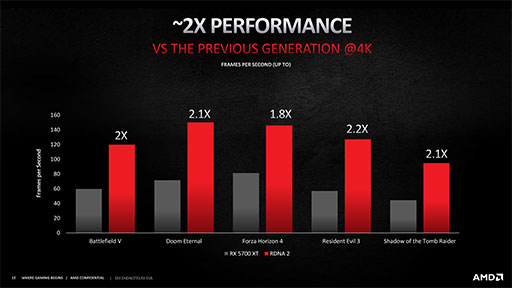

AMDとしては,「性能比較は実際のゲームで行ってほしい」というスタンスのようで,各製品とNVIDIAの競合製品で比較したゲームにおけるフレームフレートを示している。

|

|

|

理論性能値の格差を覆すほどの高性能が,本当にRadeon RX 6000シリーズにあるのかどうかについての真偽は,実機によるレビューの結果を見てから判断することになろう。

Ryzen 5000+Radeon RX 6000で使えるSmart Memory Accessとは?

Radeon RX 6000シリーズの発表では,ユニークなAMD独自技術も発表された。それがAMD製CPUとGPUを揃えることで発揮できるシナジー効果「Smart Memory Access」だ。

といっても詳細な情報は明らかにされなかったので,AMDの説明をそのまま記すと「Ryzen 5000シリーズと,Radeon RX 6000シリーズを組み合わせることで,CPUがGPU側のグラフィックスメモリ全域にアクセスできるようになり,結果として性能が向上する」というものだそうだ。

|

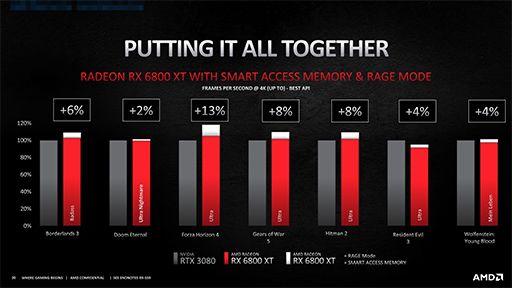

後述するGPUオーバークロック機能「Rage Mode」と組み合わせることで,既存のゲームでフレームレートが2〜13%も向上するという。

|

一般的な3Dグラフィックスを取り扱うゲームでは,ゲームが動作する初期段階――たとえばシーンやマップの変わり目での読み込み時――に,3Dモデルデータやテクスチャデータ,そのほかの付随するデータをグラフィックスメモリに転送してしまうのが定石だ。そして,ゲームプレイの進行中は,描画コマンドとパラメータのやりとりに終始する設計となっている。もっと分かりやすく言うなら,今どきのゲームは「ゲームプレイの進行中には,膨大なデータの読み書きをなるべくしない」ような設計となっているのである。

そうであるにもかかわらず,既存のゲームで,とくにSmart Memory Access最適化を施したタイトルでなくてもパフォーマンスが向上するというのはとても興味深い。

覚えている人がいるかもしれないが,CPUとGPUで共通のメモリ空間を取り扱う技術としては,かつてAMDが中心となって推進していた「hUMA」(heterogeneous Uniform Memory Access)がある。今回のSmart Memory Accessが,hUMAと関係があるのかないのかは明らかになっていないが,AMDの技術面を担当するスタッフに確認してみたいところだ。

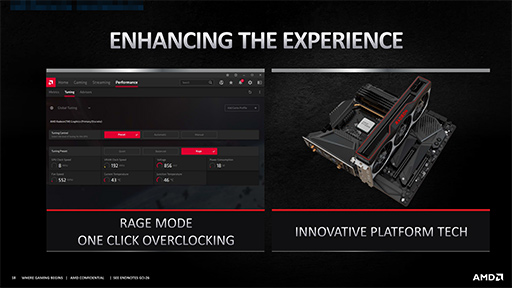

一方のRage Modeとは,Radeon RX 6000シリーズでのみ可能となるAMDの新しいオーバークロックモードのこと。対象のGPUに組み合わせた冷却システムや,実際の設置環境に対して簡単なテストを行ったうえで,適切な電圧や動作クロック,ファン回転数といったオーバークロック設定を割り出して,クロックアップを行うものだ。NVIDIAのGeForce RTXシリーズ向けのオーバークロック機能「NVIDIA Scanner」や,GeForce Experienceに追加された「自動パフォーマンスチューニング機能」に相当するものだろうか。

|

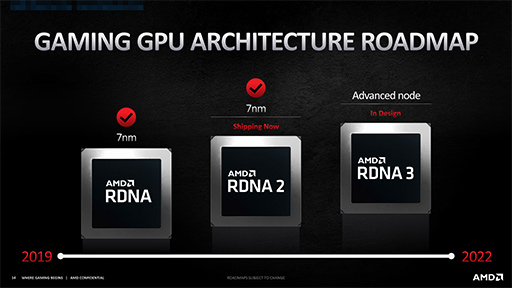

最後になるが,AMDはイベント中に,Radeon RX 6000シリーズの後継に相当する「RDNA 3」アーキテクチャのGPU設計に着手したことも発表している。RDNA 3ベースのGPUは,2022年までに登場する見通しのようだ。具体的な数値までは言及されなかったが,製造プロセスも現行の7nmより進んだものになるという。今後の進化も楽しみである。

|

AMDのRadeon RX 6000シリーズ情報ページ

- 関連タイトル:

Radeon RX 6000

Radeon RX 6000 - この記事のURL: