連載

【西川善司】3D立体視談義その2〜立体視に適したテレビは液晶とプラズマのどっち?

西川善司 / グラフィックス技術と大画面とMAZDA RX-7を愛するジャーナリスト

|

(善)後不覚 |

|

| テレビ向けとなる立体視対応大型液晶パネルが発表された |

|

| 「今回は技術発表。立体視対応AQUOSは5月に発表を行う」と,シャープの代表取締役副社長執行役員,松本雅史氏 |

シャープは2010年4月12日,今度は大型の3D立体視対応液晶パネルを発表しました。

4月2日にシャープが発表した3D液晶パネルは組み込み機器向けのものでしたが,今回発表されたのは大型パネルですから,テレビ向けということになります。また,組み込み機器向けは裸眼立体視対応製品でしたけれども,今回はアクティブシャッター機構が組み込まれた眼鏡を掛ける必要がある「フレームシーケンシャル方式」のものです。

発表会でシャープは,「小型から中型までは裸眼立体視でカバーし,大型は眼鏡立体視方式を推進していく」と明言していました。

|

|

フレームシーケンシャル方式の仕組み

〜「暗くなる」「クロストークが出る」弱点あり

これからどんどん立体視が身近になっていくのでしょうが,テレビで3D立体視を楽しむという点では,「液晶とプラズマ,どっちがいいのか」という疑問は,当然出てくると思います。

これはなかなか難しい議論なのですが,アクティブシャッター機構付きの眼鏡を掛けるフレームシーケンシャル方式に限っていえば,二つの評価ポイントを設定できます。具体的には,

- 明るさ

- クロストークの少なさ

です。

順を追って解説しましょう。

4Gamer読者には,NVIDIAの「3D Vision」に代表される……と説明したほうが分かりやすいかもしれませんが,アクティブシャッター機構付きの立体視メガネには,「液晶シャッター」と呼ばれる仕組みが搭載されています。

フレームシーケンシャル方式の立体視において,まず,ディスプレイは左右の目,それぞれに向けた映像を交互に表示。メガネ側は,「左目用の映像がディスプレイに表示されているときに左目側のシャッターだけを,右目用の映像がディスプレイに表示されているときは右目用のシャッターだけを開ける」という動作を,交互に繰り返すのです。これにより,左目用の映像は左目に,右目用の映像は右目にだけ見せて,立体像を知覚させます。

|

ここで重要になるのは,アクティブシャッター方式のメガネだと,入り口に偏光方向が異なる偏光板が入れてあるため,液晶シャッターが開いているときでも,目に到達できる光量は,到達した光量の半分程度になる,ということです。

「メガネに到達した入射時の光量」を100%とれすば,単純計算で,

となり,つまり,単位時間当たり,液晶パネルで表示されている映像輝度のたった25%しか目に届かないことになるのです。

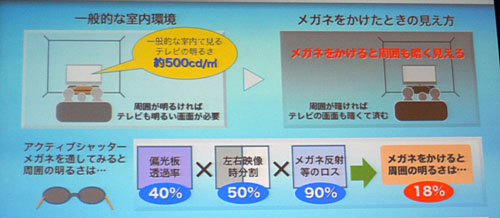

ちなみにシャープは,液晶シャッター内に入り込んだ光の液晶分子との干渉などによるロスなどもあって,透過率が40%。さらにレンズが鏡のように反射することによるロスも10%あることから,目に達する実効光量は18%にまで落ちると見積もっていました。

|

このように,フレームシーケンシャル方式には,映像が暗くなってしまうという弱点があります。映像パネル側の表示を明るくしない限り,映像が暗くて見づらいことになるわけですね。

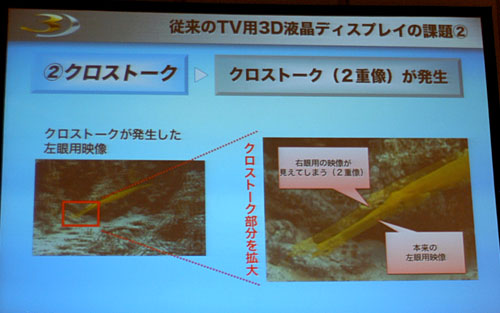

さて,二つめの評価ポイントとして掲げた「クロストーク」とは,左右それぞれの目に向けた“専用の”映像が,正しく左右の目に届かず,反対側の目に向けた映像が薄く見えてしまう現象を指します。

|

これは立体視対応メガネの性能にも関わる問題なのですが,立体視対応の映像を表示するパネルに求められる理想的な表示特性とは,「瞬間的に映像が表示できて,瞬間的に消えること」です。

瞬間的に映像が表示できなければ,液晶シャッターが開いている時間内に映像が見せられなかったり,あるいは見せられてもすぐに閉じる時間がやってきてしまって,暗いと知覚されてしまいます。

一方,消えるのが遅いと,反対の目の液晶シャッターが開いたときに残像として残ってしまいます。そう,これがクロストークです。

プラズマの応答速度は,実は遅い!?

プラズマテレビの映像パネルであるプラズマディスプレイパネル(PDP)は,フルHD(=フルハイビジョン,1920×1080ドット)対応になって以降,明るさのスペック表記を止めてしまいました。これはPDPが高解像度化を果たしたときに開口率が下がり,かなり暗くなってしまったからです。

パナソニックは,PDPの弱点を強みに変える言葉のマジック,「プラズマは明るすぎない」というキーワードを用いてテレビCMを打っていましたが,これは原理上の制約なのです。

同じ画面サイズのプラズマテレビと液晶テレビを用意して実測してみると,プラズマテレビの輝度は,平均的な輝度の液晶テレビと比べて,おおよそ半分程度しかありません。

そのため,フレームシーケンシャル方式で立体視をさせようとすると,プラズマは相当暗くなってしまうのです。家電のショウや店頭で行われているプラズマテレビの立体視デモは,必ず暗い部屋で行われますが,それはこの“輝度問題”のためです。

ボクは,600Hzサブフィールド時代の最新型フルHDプラズマテレビが持つ画質の味わい自体は好きなのですが,日本の蛍光灯照明下の明るいリビングには不向きだと思っていました。実際,欧米でプラズマが今なお一定の人気を集めているのは,欧米の家庭における照明環境で主流なのが,暗めの間接照明であるためだと言われています。

……ここまでの話で分かるように,プラズマテレビで立体視を楽しむに当たっては,それなりの環境が必要になります。最近では,天上照明を無段階にリモコン調整できるものがかなり安価になっているので,そうした照明を用意するといいかもしれません。

ところで,これまでPDPは,液晶と比べて応答速度が速いと言われてきました。

ただ――これは一般にはあまり知られていませんが――PDPは,発光応答速度こそ液晶比で桁違いに速いのですが(※液晶が数msに対してプラズマは数μs),消光応答速度はおよそ数msで,液晶と同等かそれよりも遅いくらいなのです。

この残光特性をユーザーに見せないよう,立体視対応のプラズマテレビでは,対応メガネ側の液晶シャッターを早めに閉じています。この工夫により,プラズマテレビを用いた立体視でもクロストークは抑えられているのですが,その分,メガネの開口時間は短くなります。プラズマテレビの立体視が,予想以上に暗く見えるの原因は,この部分にもあるのかもしれません。

|

そのため,液晶パネル上の映像表示に合わせて,LEDバックライトをオン/オフさせれば,クロストークを激減させられるわけです。

理論上は,「液晶パネルの映像が描き上がってから,パネル全面に対してLEDバックライトを高輝度に全発光して,映像をユーザーに見せる」のが理想なのですが,液晶パネルそのものの応答速度は,やはり数msというオーダーであり,また,LEDバックライトの高輝度全発光にも限界があるので,そううまくはいきません。

なので,シャープの場合は「液晶パネル側で映像が描き上がるのに応じてバックライトをスキャン発光させる」工夫と,「1フレームを2回表示させる」工夫で,明るさとクロストークのバランスを調整したとのことでした。

|

|

|

「スキャニングならば,従来の液晶バックライトであるCCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp,冷陰極管)でもできたはず。なぜLEDじゃないとダメなの?」という,鋭い疑問を思い浮かべた読者がいるかもしれません。

CCFLはいわば蛍光灯なので,一度消灯してしまうと,再び点灯するまでの応答速度が遅いのです。残像低減のため,CCFLにおいてもバックライトスキャンを行っている機種は確かにありましたが,あれは実のところ,CCFLを最小輝度で光らせていたりします。

CCFLはだいたいの場合,スペック輝度比10%以下の輝度に暗くしてしまうと応答が安定しなくなります。また,点灯直後は,発光が安定するまで内部の水銀の蒸発や希ガスの活性化を待たねばならないというハンデもあります。対してLEDには,こうしたデメリットがまったくないのです。

「3D立体視において,PDPは,その自発光原理の強みが弱みに結びついている」とまで書くと言い過ぎかもしれませんが,PDPが課題を抱えていることは間違いがありません。

液晶対プラズマの戦いが,3D立体視という局面で,これまでとは違ったものになりそうなのは,興味深いですよね。

以上,今回はゲームの話が出てきませんでしたが,次回は,この立体視の話を,ゲーム寄りの方向に持って行きます。

| ■■西川善司■■ テクニカルジャーナリスト。4Gamerの連載「3Dゲームエクスタシー」をはじめ,オンライン/オフラインのさまざまなメディアに寄稿したり,バカゲーを好んでプレイしたり,大画面にときめいたり,観切れないほどBlu-rayビデオを買ったり,オヤジギャグを炸裂させたりして毎日を過ごしている。 |

- この記事のURL: