ニュース

Logicool Gのヘッドセット開発拠点を大人の社会科見学。「億単位のコストを投じて,本気で試行錯誤」のすごさを目の当たりにしてきた

|

製品概要や,プロダクトマネージャーへのインタビューはすでにお伝えしているわけだが,そこでも紹介しているとおり,今回Logitechは,世界中のメディアを,米ワシントン州キャマス市にある,サウンド&オーディオ関連の研究開発部門,通称「Camas Audio Lab.」に集めている。そしてそこでは,半日かけて,施設の中を見学するというプログラムも実施されたのだが,今回はその中から,とくにLogitechの「音質へのこだわり」が感じられた部分に重きを置いてレポートしてみたい。

|

|

|

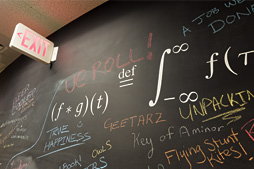

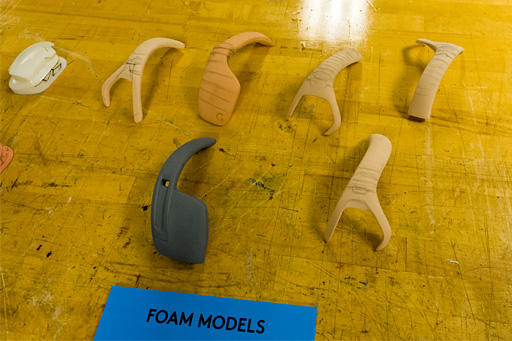

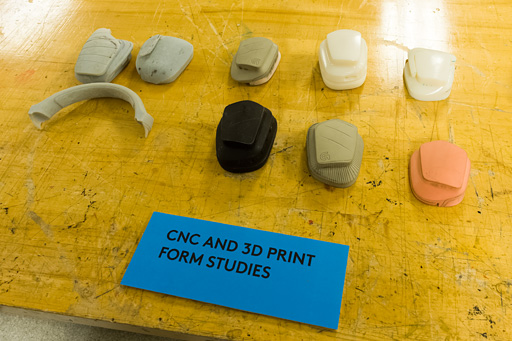

徹底した試行錯誤から形を作る――デザインラボ

|

デザインラボは,いわゆるプロトタイプの開発現場であり,粘土や発泡スチロール,あるいは3Dプリンターなどを使いながら,試作品を作っていく場所という理解でいい。ヘッドセット/ヘッドフォンの外観のみならず,イヤーパッドやヘッドバンドの装着感,RGBライトの確認まで,ありとあらゆるデザイン作業がここで行われるとのことだ。

さまざまな耳の形状を模した模型を使用したり,異なる素材でイヤーパッドなどを作成したりする場所でもある。

|

ここでは,写真メインでお伝えしたほうが,雰囲気も伝わりやすいだろうということで,以下,写真とキャプションで紹介していきたい。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Logitechこだわりの巨大無響室――音響ラボ(1)

|

ここでは音響関連エンジニアリング担当マネージャーであるMatt Green(マット・グリーン)氏が案内してくれたのだが,印象を一言でまとめると「まあ,なんてお金がかかっていることでしょう」といったところである。

しかも,ただコストがかかっているだけではなく,ここでは相当に細かな検証がなされている気配だ。Green氏いわく「人間の耳の形状はけっこう異なるので,測定にあたっては,さまざまな形状をした耳の模型を用意している」とのことで,実際に,耳型と,装着して使うための高価な顔模型(ダミーヘッド)も披露されている。

こちらが,実際に披露された耳型 |

ラボの計測器。周波数特性を計測したりするのに使われる |

|

|

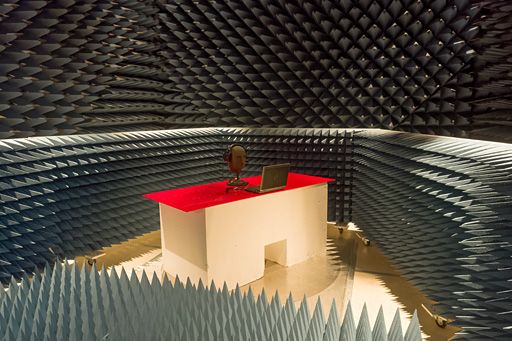

だが,この音響ラボの真骨頂は,耳型と,それを利用するためのダミーヘッドではない。筆者や4Gamerには高価すぎて手が出ないダミーヘッドが“はした金”に思えるほどの装置が,このラボにはあったのだ。それが「無響室」である。そう,外部ノイズを遮断し,完璧な計測を行うための,あの無響室だ。

|

|

下に写真で示した無響室の入口は建物の2階にあるのだが,部屋はかなり大きく,天井は3階まで,金属製のロープによって編まれた簡易的な床の下では,おそらく1階まで空間が広がっている。そして,その壁面という壁面には,存在感のある,大きな吸音材が貼られていた。

個人的に,無響室は何度か見たことも入ったことも,利用したこともあるが,ここまで巨大なものを日本で見たことはない。

|

一般的には,「とても静か」と評される部屋でもノイズレベルは30dB前後で,音は必ず壁にぶつかって反響する。Green氏の言う「ノイズレベルは0dBとなっており,音を慣らしても70Hz以上はすべて壁面で吸収され,反射しない」なんて環境は,当たり前だが自然界ではあり得ない。Camas Audio Lab.の無響室は,それほどまでに,音響測定に向いた環境になっているわけだ。

|

|

|

| 無響室の施工業者は,ケンブリッジにあるECKELという会社だそうだ。パネルには「Acoustic Testing Facilities」と書かれており,この無響室が計測用であることを確認できる |

|

| スピーカー製品の開発に使うマイクも,無響室内には吊されていた。ブランド名は分からなかったが,間違いなく「いいもの」であろう |

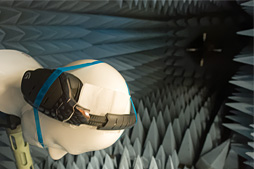

無響室での計測にあたって,Camas Audio Lab.のチームが細心の注意を払っていることがよく分かるのは,部屋に置かれた計測用のバストアップ模型が,服を着て,首には布を巻いてあるところだ。

たいていの人間は,ヘッドセットやヘッドフォンを装着するとき,衣服という布をまとっている。そして,布があればその分だけ音は吸収されるわけだが,ここではそれがシミュレートされているわけである。実使用環境における特性を,まじめに取得しようとしていることが窺えよう。

なお,模型の口にはスピーカーがマウントされており,ここから計測用の波形を再生することで,ヘッドセット用マイクの計測も行えるようになっていた。

計測に利用されるバストアップ模型は,服を着て,さらに首のところに布を巻いてある。首のところの布も,ここで音が反射しないようにという配慮だ |

口元にはスピーカーがマウントされ,ここから音を再生できる。ご覧のとおり,マイクは口元からだいぶ離れている,シビアな環境だ。一般的な「マイクの前にスピーカーを置いて行う」テストよりも,実際の環境に即している |

Pro-Gドライバとマイクの開発現場――音響ラボ(2)

|

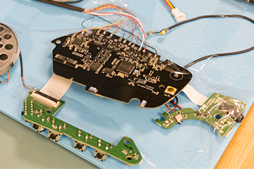

解説にあたって氏はまず,スピーカーエンクロージャとPro-Gドライバーを示した。「これは『音響エンクロージャ』『スピーカーボックス』とでも呼ぶべきものです。サブウーファだと考えてもらってもいいでしょう。スピーカードライバーとマッチするサイズになっていまして,空気孔や,吸音フィルターも設けてあります」とのことだ。

「私達は,従来製品の開発において,あらゆるパラメータをデータ化することに成功しています。それをもとに作り上げたのが(国内未発売の)『G930』で,その完成度に満足していますが,今回,私達はそれ以上を求めました。従来製品で採用していたスピーカードライバーは,そのマグネットのギャップ(gap,磁力によって反発したり引き合う差分)を利用することで,ボイスコイルが磁力を増し,その結果パフォーマンスが向上するという,伝統的なアプローチになっていましたが,G933の開発にあたっては,まずこのドライバーの弱点を洗い出しました。それが,『精密さを欠いている』というものです」(Wick氏)。

|

「少し昔話をさせていただくと,スピーカードライバーの開発にあたっては,『1本のマイクが教えてくれること』以上の情報が必要でした。そこでCamas(Audio Lab.)では10年前に,「Klippel」という歪み解析機材を導入しています。この機材は,特殊なオーディオ信号を再生したうえで,レーザーを用いてスピーカーコーンの動きを計測して,計測時点の電圧と位置情報を得るというもので,得られた情報はPC側から解析できるようになっています」。

|

|

氏は解説を続ける。

「回路の交差するセクションには磁気回路があり,ボイスコイルもあって,これが出入りすることによって音が出ます。そして,動きが大きすぎたり小さすぎたり,“出”と“入”に違いがありすぎたりすると,歪みが生じます。それを計測し,対策することで,歪みを最小化できるというわけです。ボイスコイルの動作がフラットか,出入りがどちらかに偏り過ぎていないかを計測することで,ドライバーを最適化できるようになった,とご理解ください。ここまでが昔話,10年前の話です。

その後,6年前になって,別の要素もパラメータ化には必要だということが分かりました。そのとき用いた新しい解析システムを,私達は「Ramped Element Parameter Model」と呼んでいまして,その解析結果を,ボイスコイルや機構,ダンピングといった,あらゆる要素の最適化に応用できるようになりました」。

|

「いまお見せしているシートは,ドライバーの振動板(diaphragm,ダイアフラム)に用いている素材そのものです。左がG930用で,これはよいものでしたが,改善の余地がありました。2枚のシートを振って音を出してみると分かるのですけれども(と言って実際に振り),G930用のものは若干のうるささがあり,これが,音を聞くとき『artificial』(アーティフィシャル,不自然)に聞こえてしまうのです。一方,G633とG933で採用している素材に,そういったうるささはありません。

先ほど紹介した計測機器にスピーカードライバーを取り付けて,都合3000か所に対してレーザーを照射し,Klippelで振動板の動きを計測します。すると,振動板のどの場所が期待どおりに持ち上がり,どの場所が期待どおりに動かないかを視覚化できるわけです。そして,期待したとおり動いていないということは,そこで歪みが生じているということになります」

下に示したのは,レーザー照射による振動板の動きを視覚化したものを取り込んだビデオだ。どこに問題があるのか把握しやすくするよう,かなりのスローモーションになっているため,振動板が呼吸をするように上下しているのが分かる。

|

|

というわけで,Pro-Gドライバーの動きを見てみますと,100Hzは完璧で,600Hzも完璧。2.6kHzは,先ほどよりは滑らかな反応になっています。よりクリーンで,歪みの少ないサウンドになるわけですね。このデータの意味するところは,よりディテールに富んだ,クリーンで,仮にインターネットラジオのような『きれいではない音』があるなら,それをそのまま再生する忠実さ(fidelity)を体感できるということです。

10kHzはよくないですが,従来製品と比べると,よりコントロールされています。共振がより抑えられていますね。19kHzも,先程よりずっとコントロールされているのが分かります」(Wick氏)。

以上が,Wick氏による「パフォーマンス計測マトリックス」の説明だ。エンジニアによる,相当に専門的な説明なので,100%理解するのは難しいかもしれないが,並大抵の作業ではないことは分かってもらえるのではなかろうか。

|

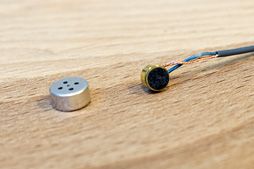

G633とG933のマイクそれ自体は,G930から変わっていないという。ただし,目で見て分かる違いとして,「口のそばまで届かせたかった」(Wick氏)という理由から,G633とG933では,マイクブームが引き伸ばせるタイプに変わっている。

また,Wick氏は,G930のマイクを開発したときに,一般的な電界効果トランジスタ(Field Effect Transistor,FET。マイク内部でコンデンサのエネルギーを電気に変える部品)では十分な音質を獲得できないことが分かったという話をしていた。「そこでG930から,オーディオ用マイクのプリアンプを使うことにしました。もちろん相当なコストアップになりますが,パフォーマンス面での利点はより顕著です。歪みは少なく,よりリニア。バックグラウンドのノイズを減らしながら,ボイスをしっかり集音してくれます」。

見てのとおり,G930から引き続いての採用となるマイクはシングル仕様だが,プロジェクトにおいては2マイクを使ってのノイズキャンセリングやビームフォーミングも検討されたそうだ。

「しかし,最も音がいいのは,指向性のシングルマイクでした。そもそも,録音スタジオでボイスや楽器の音を収録するときに使うのは指向性のシングルマイクです。これは,指向性のシングルマイクが最も純粋に高い音質を実現できるからで,そしてそれこそが,私達の開発におけるゴールでもあります」(Wick氏)。

|

10年前はまだコイルやマグネットといった機構レベルの改良が関の山だったのが,6年前くらいから異なる振動板素材の計測を行えるようになり,さらに4〜5年前には無響室も用意し,さらにここ数年で計測環境の見直しも行うことで,現在ではスピーカードライバーの挙動をモニタリングして修正できるレベルにまで到達しているというのが,氏による説明の要旨ということになる。Pro-Gドライバーは,現時点におけるCamas Audio Lab.の到達点,というわけだ。

多くのオーディオ機器メーカーが,品質の善し悪しの判断にあたって,1人の“オーディオマスター”的な人物の耳に頼っているなか,Logitechは,非常に論理的かつ第三者的判断を行いながら,製品開発を行っているというのは,Logitech G/Logicool Gのタグライン(≒キャッチコピー)である「Game with Passion, Win with Science」の後半を,まさに体現していると言っていいのではなかろうか。

DTS Headphone:X体験〜Logitech Signature Studio

|

ちなみにこのMOS Roomは,できあがったサウンド製品を使って実際にゲームをプレイして,音響特性などに問題がないかどうかをチェックするためのリファレンスルームになっているとのことで,既報のとおり,G633とG933でサポートされる「DTS Headphone:X」では,このスタジオのルームプロファイルを選択可能になっている。

|

筆者は幸い,「スイートスポット」と呼ばれる,7.1chシステムのど真ん中を陣取れたので,定位感は良好だったのだが,同行していた担当編集はその隣で,「リアチャネルが今一つ」とこぼしていた。まあ,これは考えてみれば当然の話で,スピーカーを用いたリアルな7.1chシステムでもスイートスポットがずれると一気に定位感は崩れてしまう。

後で尋ねたところ,今回用意されたルームプロファイルは特別版で,着座位置ごとに収録を行った,別々のものが設定されていたとのこと。なので,筆者と担当編集とで聞こえ方が異なるというのも,「プロファイルが異なる以上,同じ聞こえ方になるわけがない」という意味で,納得できる話ではあった。

|

ただ,「リアルスピーカーとG633をこの2つのデモでも試聴させてくれ」というリクエストに対しては「システム上,準備できていないので,今回は物理的に無理」という回答だったのが残念だった。DTS Headphone:Xの詳細な試聴印象は,後日掲載予定の製品レビューを待ってもらえればと思う。

G933のワイヤレス試験〜電波試験ラボ

|

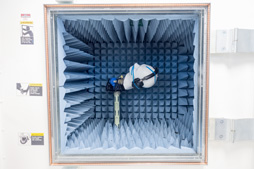

無響室の超小型版のような,電波を通さない壁面に囲まれた箱の中に首像が配置され,これにヘッドセットが取り付けられている。うまく撮影できなかったので申し訳ないが,箱は右奥にワイヤレスレシーバー兼トランスミッタが用意されており,首像がぐるぐる回転して,さまざまな角度で,問題のない無線接続を行えるかがチェックされることとなる。

|

|

|

|

続いては,干渉電波を発生させ,電波干渉によるパフォーマンスの低下がないかどうかをチェックする部屋だ。ここでは,先のテストをパスした機器をより過酷な環境でテストするということのようである。

|

|

|

最後は電圧試験の部屋。ここは普通の小さな――といってもざっと12畳以上はあったが――部屋であった。

|

|

見学を終えて

|

個人的に一番驚いたのは,音響ラボを見学しているときに,Wick氏が「マイクのFETが気に入らないから,オーディオ用プリアンプを採用した」と述べていたところ。「コストが上がっちゃうんだけど,その分,音がいいんだよね」と,いたずらっ子のような笑顔で,しかし平然と言ってのけていたことには,Logitechという企業の底知れなさを感じた。普通は,そこでコストを切り詰めるのが,周辺機器メーカーのやり方だ。コストを切り詰めながら,それでもなんとか高い性能を実現しようというのが,開発担当者の腕の見せ所なのだが,そんな“常識”を完全無視のうえ,「だっていい音がしないから」という理由で,部品を設計してカスタムオーダーし,オーディオグレードのマイクプリアンプを採用してしまうというのは,他社からすれば,うらやましい限りだろう。

|

Logitech/ロジクールといえば,押しも押されもせぬ,ナンバーワンのPC周辺機器メーカーであり,いろいろ完成されているイメージだったが,Camas Audio Lab.を見る限りは,むしろ真価が発揮されるのはまだまだこれからのように思う。

8月28日のレポートでもお伝えしているとおり,G633とG933は,基本的な音質も,DTS Headphone:Xの出来映えも,かなり高いレベルにある。Logitch G

それに対してスピーカーは……というのが今後の課題かもしれないが,ヘッドセット開発にここまで気合いもコストも投下して,「音質こそがトッププライオリティ」とまで言い切っているのだから,こちらも今後に期待したい。

Logicool Gのサウンド関連製品情報ページ

Logicool G,部屋の広さを表現できるゲーマー向けヘッドセット「G633」「G933」を発表。オリジナルドライバー搭載で10月以降に発売

Logicool Gのプロダクトマネージャーに聞く,新型ヘッドセット「G633」「G933」の音づくり

- 関連タイトル:

Logitech G/Logicool G

Logitech G/Logicool G

- この記事のURL:

キーワード

(C)2013 Logicool. All rights reserved.

- LOGICOOL ロジクール ワイヤレスゲーミングマウス G900 CHAOS SPECTRUM プロフェッショナルグレード

- エレクトロニクス

- 発売日:2016/04/14

- 価格:¥21,160円(Amazon)