ËÊËì˵Ëà

ÀöCEDEC 2023ÀüËÂÀ¥ËàÊàËæËÚËâË₤ËàÊüÀÊçÀú§âÙÊॗ§îâÙÊúääú·Êçʘ¢¥ÊßÊŠÀÈ¥Øá¿Êöé֤ǢÛó££Ã¥¨ÊÕʘʈóüÊÝÊ¿ÊŠÀøäâüôééçÀÀÎǯêÇ¿Ñö˜Ë£ËÔËòÀ¥Àæ

|

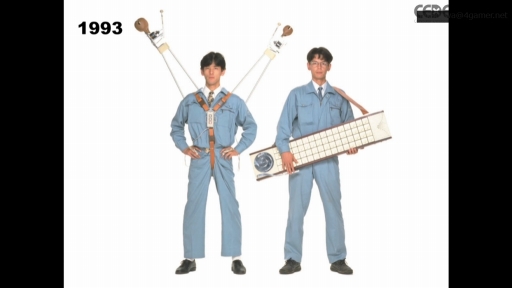

ÀÀËÂÀ¥ËàÊùËßË¿ËæËÚËâË₤ËñËÓ˵ÀòôÓöäâ¡£¤ÀùÀÊʈÊãÊêÊÐÊùý£°ÖÀÈÊçÊßÊÑÊßÊò°Òó¯Ê·Ê¿ÊŠäâüôééçÀÊöÊ°ÊšÊßÊúÀ§À§é֤ǣÃÊö¡âëíÊ·¥ÖÊõÊŠÊàÀøʰʵÊòòîÊòÊãÊöÊ·¤ŸÊûÊóÀÊÊòÊ¥30ú₤Êãâ¡ÊÙÊóÊðÊûÊóʰʚʢÊöʨÀæÊðÀÊôÓËØËûËàâ§èòÊàÊòÊûÊ¢éé£Ø°ÖÇÿÀøˈˢËßËàÀ¥ËµÀæÊö⧤ŸüûÊ·ÊàʈÊñÀÊËÂÀ¥ËàÊàËæËÚËâË₤Ëàöƒò»Êù§éëæÊàÊòÊŠÀàçÀú§âÙÊॗ§îâÙÀèʘ¡šÊÕʚʢˣËûËñËÓ˵ʷ˚ËïÀ¥ËàÊñÊÒÊÎÀÈ

ÀÀÀøÀáÀáËýÀ¥ËÁÊùÇÄñ¡ÊÂÊŠÀˋÀæÊàÊÊÊûÊ¢óãëóÊù¥¾ÊÝ¥ÒʚʊʨÊãÊñÊšÊòÊÊʘÀÊËýÀ¥ËÁÊ·¤ŸÊŠ¢ëÀʯοËÊ¿ÊŠ¢ëÊù¢´ÊšÊóÊÜÊñÊÊ¿ëʴʘ§ØÊìÊÕÊšÊóÊÊÊŠÊöÊúÀÊÊ¥Êؤú¡ÍÊßÊúóèÊÔ¢òÊÃÊóÊÜÊñÊÊÀÈ

|

äâüôééçÀÊöËÂÀ¥ËàÊàËæËÚËâË₤ËàʨÊÕ°ÄÊøÀʯÐüôÇÑÊàáÇüôÀÊèå°öʨÊòÊãÊöÊöääú·Êç

ÀÀʧÊãʧÊãÀÊäâüôééçÀÊàÊüÊòÊùʨÀÈÑÃú₤ʧÊöäƒê¯Ê·ûöÊûÊ¢¢ëʘËÊËÃÀ¥Ë¡Ê¿ÊŠÊãÊöÊà¡âÊ´ÊÅÀÊÀàóÝ¥ØÀèʘ°¨à₤ÊñôÓËØËûËàƒÎèòÊàÊòÊûÊ¢éé£Ø°ÖÇÿÀøˈˢËßËàÀ¥ËµÀæÊâÊÚÊÎÀȯšò»ÊúÀʯšáõÊöú₤öÞêÄÊÒÊõƒÍÊöâÊôÍÊðÀÊËÂÀ¥Ëà¿ËÊÙÀÊÊÄʵÊòÊãÊö¿ËÊÙÊö¢ëÊ¢ÊêÊüÀʤŸÑàûÍ£îÊúý½ÊñÊýÊòËîËíËˋÀ¥Ëß˵˿ʷʿʊ2¢ëêàÊ·£æÊÊèãʨÊìÊŠÊüʤÊâÀÈ

|

ÀÀäâüôééçÀÊö§Åà₤éâÊüËÂÀ¥ËàÊúÊÂÊŠÀÈÊâʘÊñʨÊñÀÊʧÊöË¿Ë¢À¥ËàÊùÝóÑêÊ·ë¢Ê´Ê¢ÊãÊöÊùÀÊééçÊçÀÇÿËÃÀ¥Ë¨À¥ÊöäâüôééçÀÊãÊÂÊŠÀÈʧʵÊòÀÊÊðÊðÊ°ÊñÊÊÊÝÊèääú·ÊÊÀÊʧÊñÊ󡧤ÔÊö°Òó¯Ê·ûöÊŠÊÎÊ´ÊúñÓʨʣÊòÊÊäâüôééçÀÊöÊ°ÊšÊßÊúÊöòãÊÔʘÀÊÀø¥Ø£ùÀòCompany HistoryÀùÀæÊàÊñÊó¡šÊÕʚʢÀòùêó˜ÊöÊ₤ÊèÊ₤ÊèÊàÊñÊ¢é֤ǣÃÊöƒØýÞò¡ÊàÀàóÝ¥ØÀèÊàÊÿÊÑÊÿÊÑËâËøËŠË₤ËˋÀ¥ËàÊú¯üÊûÊ¢ÊöÊãÀÊÊ°ÊöÊÂÊ¢ÊõʘÇÄñ¡ÊñÊóÊ₤ÊŠÀùÀÈ

|

ÀÀäâüôééçÀÊöË¿Ë¢À¥ËàûüéâÊùÊÂÊŠäâüôééçÀÀòÊ¿ÊúÊùÊðÊðÊ°ÊñÊÊÀùÊüÀÊé֤ǣÃÊöèÐʘʨÊáÊóñÅÝáÊñÊóÊÊÊ¢ýþ¥ØÊö¥ØäƒÊúÊÂÊŠÀÈ¢¢Ñ¾ÇèÊðËóËšËÆÊöËÉËõËÍÀ¥ËÁÊòÊèÊö⧤ŸÊ·¥¾ÊÝ£»ÊáééçÊçÀÇÿËÃÀ¥Ë¨À¥ÊúÀʯš£±Êü100¢ëÊÜÊèÊö§ƒÑ௼ʷòºÊ´ÊŠôÓÊÙÊòýþ¥ØÊùâÛá¿ÊñʢʘÀÊˈËÊËŠËñËÓËûË₤ÊöÝóÑêÊúéÀÈ°´Ê·èêÊ₤ÊöʘôÓ¿ËÊÙÊòÀʃ۰Ŀ£6ú₤â¡ÊöÊ°ÊÚÊöüûÊúÊÂÊŠÀÈ

|

|

ÀÀʧÊöÊ°ÊÚʨÊÕÀø°´èêÊÙÊùÊòÊõÊ¢ÊÊÀæÊàÊÊÊÎäÇÊ·£»ÊûÊóÊÊÊ¢ÊàÊÊÊÎé֤ǣÃÊüÀÊûÌ°Äâ¡ÊùÊòÊûÊó¢ñÊ¢ÊùѧäÈʘò´Ê₤ÊãÊöÊù§ÅýþÊûÊ¢ÀÈ

ÀÀʧʚÊüôú°ÖÇÿÀÈÊèʵÊòÊãÊöÊúÊãûÀÊÝÊÅý£Ê˜äáÊŠÀÊÊáÊßÊõÊòʵÊúÊã°ÖÇÿÊùÊòÊŠÊàÊÊÊÎêü¯í¿ˋèæÊöääú·ÊçÀʃæó¯Êú£æÊÎʘÊßÊßÊùûÀÊ₤Ê°ÊàÊúƒÞú¯ÊðƒÞúÛÀ§À§ËîËûËñËÓ˵ʷ觡§ÊúÊÙÊŠÀÈôú°ÖÇÿÊü°´ÊàÊàÊãÊùÀÊé֤ǣÃÊ·äËö£Ê¿ÊŠÊãÊöÊàÊòÊûÊ¢ÀÈ

|

ÀÀ¿ã¿££±ôÍÊüËÅ˵ËèÊùúÛûÌÊñÊ¢ÀÈÊàÊÙÊüËÅ˵ËèËøÀ¥ËÁÊúÊÂÊõÀÊËùËÍÀ¥ÀÎËÎËÏËÊ˶Êö£±ôÍÊúÊÂÊŠÀÈ

ÀÀôú°ÖÇÿ¿ËÊÙʘ¿ãÊ¡Êóé—§ÕÊüËèËÕËÁÊ·ûÇé—ÊñÊóÊÊʢʘÀÊÀøYELLOW MAGIC ORCHESTRAÀæÀòYMO / ËÊË´ËÚÀ¥ÀÎËßË¡ËûË₤ÀÎˈÀ¥ËÝË¿ËàËÕÀùÊðÀøKraftwerkÀæÀòË₤ËÕËíËàËÿÀ¥Ë₤ÀùÊùËüËßÊõÀÊéé£Øý£°ÖÊÄÊöѧäÈʘò´Ê₤ÀÈʧʰÊúÊêÊÓÊÎÊèñ£Ê˜ËÚÀ¥ËÕ˵ËèÊöËñ˵ˣËçËÊËÑÀ¥ÀøSH-101ÀæÊðËðËßËüÊöMSXËî˧˰˵ÀòçÀ¥ÿäƒÊüçµÊýÊÕÊšÊòʨÊûʢʘÀÊË¿ËÕËÊËèÊúÊüÀøCX5ÀæʘƒØýÞÊçÊšÊóÊÊÊ¢ÀùÊ·¿Äó±ÊñÊóÊÙÊ¢ÊöÊúÀÊʧʚÊÕÊ·£àÊûÊóôúÊ꿱ÊÔÊ·°¨£üÀÈñ£ÊàÊàÊãÊùËÂËÃËõ˨ÊöËÅ˵ËèÀøTOTOÀæÊ·ÊãÊ¡ÊûÊ¢ËÅ˵ËèÀøTOSAÀæÊ·ñŠâÛÊñÊ¢ÀÈ

ÀÀÊòÊùʨʷûÀÊ₤ÊàÊÊÊÎËîËûËñËÓ˵Êö觡§ÊúÊÂÊŠËèËÕËÁÀòôú°ÖÇÿÀùÀÊÍääˋÊò¤ŸÑàÊöâîÊÔ§éÊëÊúöðâéÊù¤ŸÊõƒÍÊýʊ觡§ÊúÊÂʊ˰˵ËåËÍÀ¥Ë¢ËÔËÍÀ¥Ë¡ËûË₤ÀòôúÊ꿱ÊÔÀùÀÈÊ°ÊöÀÊ¿ã¿££±ôÍÊùËüËßÊûÊ¢ËèËÕËÁÊà˰˵ËåËÍÀ¥Ë¢ËÔËÍÀ¥Ë¡ËûË₤ʘÀÊäâüôééçÀÊö°Òó¯ÊùôÓÊÙÊòÝóÑêÊ·ë¢Ê´ÊŠÊ°ÊàÊùÊòÊŠÀÈ

|

|

|

ÀÀ¿ã¿£ôÇÑà¡ÍÊüÀÊûÌ°Ä¿ã¿£ÊúѧäÈʘò´ÊÊÊ¢ý£°ÖÊàÊÊÊÎ觡§ÀÊ£ØÊèÊãÊöÊ°ÊÚʨÊÕÊöäÇÊúÊÂÊŠ°´èêÊÙʘ¿ÓôöÊñÀÊûßúàôÓ°ÄÊöñï§îâšäÓ°ÄñýêÚ¿ÓôÊñêöö¯ÒÊù¢òÊÁÀÈêÚ¿ÓôÊñêÊü˰˵ËåËÍÀ¥Ë¢Êð¢ñÊñÊÊËóË₤ËöËÚË¡À¥ÊùÊ㢴ʚÊòʘÊÕËÃËúËÈËÂÊàñï§îÊöýáú§âÙÊ·ûçÊŠË°À¥Ë¿ÊúÀÊâÒúÖÊùÊüËïËÝËã˵ôÍè§ÊöâÅ¡Ñ¿Ýüô£ÃÊðËÃËúËÈËÂËÂÀ¥ËóËÈË¿ËàÊöÇð¯Ì§Æ뤣ÃÀÊ¡ÍúÖÊùÊüËÊËÕË¿ËàËšÀ¥Ë¢À¥Êú°´ùɤŸýàÊöËÒËñË¢ËÝËñ˵˿ËÝ£ÃÊòÊèʘÊÊÊŠÀÈ

|

ÀÀáοÿýàÊö¥áéá¥Õûù£ÃÊòÊèʨÊÕÑãô¯ýû¿ˋÀÊçÀ°Èýû¿ˋÀÊ˰˵ËåËÍÀ¥Ë¢Êö磧îÊ·°ÄÊÆÀÊʧÊöääú·ÊçÊðäËöüÊù¥ÌʨʚÀʤŸèòÊö⧤ŸÊùôúÊ꿱ÊÁó■À¿Ê·òŠÊÕÊ¿ÀÈééçÊçÀÇÿËÃÀ¥Ë¨À¥ÊöýàÊö£ØÊúÊüÊÂÊûÊ¢ÊãÊöÊöÀÊ£ØÊèÊãÊöÊ°ÊÚÊüËÕˡ˰˵Êðéé£Ø¿ˋ¤ŸÊ·ÊñÊóʈÊÕʤÀÊÊ°ÊÎÊÊÊûÊ¢ÊãÊöÊùùÉ°òéˆÊù¢´ÊšÊ¢ÊöÊüôÓ°ÄÊùó±ÊûÊóʨÊÕÊâÊûÊ¢ÀÈ

ÀÀèÐʘʨÊáÊóÝáʵÊúÊÊÊ¢¿ˋƒšÊöÊÒÊÎÊòòñ¯üçÊÊàÀÊʧÊöÊ°ÊÚÊùÆäÊÊÊâÊãÊöÊàóÝÊ¡éÇÊöƒóÊÝÊŠó¼ÊÊÀÈÊ°Ê°ÊúÊÂÊÕÊ¢ÊÃÊóÀø¥¨ò˜Êöçÿƒš§õÊüÊ°Ê°ÊâÀæÊà£æÊÊÀÊó±Êõ¢£ÊŠÊÒÊÎÊùÊòÊûÊ¢ÊàÊÊÊÎÀÈ

|

ÀÀôÓ°Ä4ú₤â¡ÊöÊ°ÊÚÊù⧤ŸÊñÊ¢Ààè¶ý¯êÇôöÊ·°ÖÇÿÊùÊ¿ÊŠÀèÊàÊÊÊΤŸèòʘÀÊé—£±Êö¥¨¢àÊùÊàÊûÊóÀøÊ¿ÊÇÊ₤ÊñÊûÊ₤ÊõÊÙÊ¢ÀæñêÊàÊòÊõÀÊʧÊñÊóÊöÊêÊö°Òó¯ÊùÊáÊòʘʊÊãÊöÊàÊòÊûÊ¢ÀÈ

ÀÀʧʚÊüÀÊËÙÀ¥ËÉÀ¥ËèÊöÊÒÊÎÊùòôÊìÊÕʚʢ¥õ¡çË¿ËÊËûËêÊ·ýÀÊ¿ÊàééöÛʘà₤â¡ÊñÀÊè¶ý¯ÊöòèÊöÊÂÊêÊ°ÊêÊùâÔûøÊñʢ˧˚ËöËÊËèʘýåó₤ÀÊʧʰÊù¥ÒÊõèíÊÝÊÕʚʢê¾ûøʘòèÊ·ËÅ˵ËÅ˵ûÀÊÙý£Ê·äáÊÕÊ¿ÊàÊÊÊÎÊãÊöÀÈË¿ËÊËûËêÊ·ýÀÊ¿ÊàÊÊÊÎò¡äâéˆÊúöðâéÊò¤ŸÑàʘÀÊËãËöÊ·ËÅ˵ËÅ˵ûÀÊ₤ÊàÊÊÊÎËîËûËñËÓ˵Êö¿å¯ìÊ·â¡ÊÁÊ°Êöê¾ûøÊùÊüÀÊÀø¥¨ò˜ÊöûÌÊöÝŸÊàò¡äâ¢ëʘ¿ÓôöÊñÊ¢ÀæÊàÊÊÊΰöʨÊò¥õÊÇʢʴʘÊÂÊûʢʧÊÎÊâÀÈ

|

ÀÀý£°ÖÊâÊÝÊúÊüÊòÊ₤ÀÊÊãÊêÊÚʵ°´ÊðôÊñêÊùÊãôúÊ꿱ʵÊâÀÈé—£±Àò1990ú₤ÊÇÊÚÀùÊüçÛ§éÊú¿ãýêÊâÊûÊ¢ËñËõ˰˵˯ËÕËíËÈËûË₤Ë¿ÊöËÿÀ¥Ë₤ËñË¿ËóËÁÊ·£àÊÊÀÊCGÊúýëѾÊöâ¡ÊÙÊãÊöÊ·âˋ¤ŸÀÈʧʚʷöˋôöéˆÊò¤ŸèòÊàÊñÊó⧤ŸÊ¿ÊŠÊàÊÊÊûʢʰÊàÊã¿åÊûÊ¢ÀÈ

ÀÀʧÊñÊóÀÊôÇÑà⧤ŸÊàÊñÊóËÔËÍÀ¥Ë¡Ë¨ËŠÀøËçËÎ˵ËèÀÎˈËøÀÎËÔËÍÀ¥Ë¡ËûË₤ÀæÊö°ÖÑòÀøMy Favorite ThingsÀæÊù¿ÓÊÿÊ£ÊóÀÊʘÊûʢʵʘÊûʢʵÊàó¯Ê₤ÀøúËèÄÊöËÚËÉËûËàÀæÊ·¤ŸÊõƒÍÊýÊŠÀÈʧʚÊüÀÊ˰˵ËåËÍÀ¥Ë¢ËÔËÍÀ¥Ë¡ËûË₤ÀÊôÊñêÀÊʧÊñÊóâ¡ä¢Êöèå£æçáÊçÊàÊÊÊÎÇÄ¢ÇÊöÊÂÊûÊ¢ÊãÊöÊ·Ê¿ÊìÊóÊ°ÊÃÊ¢ÀÊé—£±Êö§¡ôÓâÛÊàÊòÊŠ¤ŸèòÊàÊòÊûÊ¢ÀÈ

|

|

|

ÀÀÊñʨÊñÀÊÊ°Êö¤Ÿèòʘ˿ËÕ˵ËæÊ·â¡ÊÁÊ°ÊàÊùÊãÊòÊŠÀÈ

ÀÀúËèÄÊàÊÊÊÎËãËêÀ¥ËíÊúÀÊ£ØÊ·£¤ÊÔ¯ÕÊóÀÊÇáÑÙʘòîý§Ê¿ÊŠÊàÊÊÊÎÀàâ¡ä¢ÊàÊüÊòÊùʨÀèʷ觡§ÊñʢʨÊûÊ¢ÊöÊùÀÊùÒó■óÝÊ¡ó¯ÊÙÊñʨÊñÊòÊÊÀÈâ¡ä¢ÊúÊüÊòÊ₤â¡ä¢ÊöáËÊõÊÉÊóÊ·¤ŸÊûÊóÊñÊßÊûÊ¢ÀÈǯâÛé—§ÕÊüääú·ÊÊÊà£æÊûʢʘÀÊé¡¥´Êñô°ÊÝÊóÊÊÊŠÊ°ÊàÊúÀÊÊâʵÊâʵʧÊοëÊ´ÊŠÊÒÊÎÊùÊòÊûÊ¢ÊàÊÊÊÎÀÈ

ÀÀâ¡ä¢Ê·¤ŸÊõʢʨÊûÊ¢ÊöÊùÀʤŸÊšÊòʨÊûÊ¢ÀÈʧÊãʧÊãâ¡ä¢ÊàÊüÊòʵÊâÀÈ¥¨ò˜Êãâ¡ä¢ÊâʘÀÊ¥¨ò˜Ê·ë»ý·ÊúÊÙÊóÊÊÊòÊÊÊöÊù¥¨ò˜Ê˜¤ŸÊšÊŠÊöʨÀ§À§ú¤ÊÔÊàäñ§ãÊùÊçÊÊÊòÊßÊšÀʤŸèòʘ¤ŸÊšÊòÊ₤ÊòÊûÊóÊñÊßÊûÊ¢ÀÈ

|

ÀÀñï§îýàÊùÊòÊõÊ¢ÊÊÊöÊù¤Ÿèòʘ¤ŸÊšÊòÊÊÊöÊüôÓÊÙÊòäðôõÊúÊÂÊŠÀÈʧʰÊúé֤ǣÃÊüÀÊÀàËÚÀ¥ËŠËæËšËÊ˵˯ËýÀ¥ËÁ鈣æ¿ëÀèÊú¥¨ò˜¥¨¢àÊù¡±ÊÙ¿ÓÊÎÊ°ÊàÊùÊñÊ¢ÀÈèÃáäÊù¥¨ò˜¥¨¢àÊ·¿ëÊ´ÊóÊãéºÊ´Êü§ÅÊòÊÊÀÈRPGÊöùê¡ÝÊöÊÒÊÎÊùÊØʢʿÊÕÊ२ò˜Ê˜Ñ§äÈÊÂÊŠÊãÊöÊ·ûçÊñÀÊʧÊÎÊñÊó§¡ÊßÊûÊ¢ÊãÊöÊ·òôÊìÊóÊÔÊšÊÅÀÊúªê°ÊàÊúÊ㥨ò˜ÊàÊÊÊÎÊãÊöʘ¡¨Ê´ÊŠÊöÊúÊüÊòÊÊʨÀÈʧÊÎÊÊÊûÊ¢ýƒâãÊöÊãÊàÊùö¿ÊÄÊà§Åà₤ÀÈýÃçŸÊù¤ŸÊÕʚʢäÝôýéˆÀʧÀÑçéˆÊòëæêúÊ·£»ÊáÊãÊöÊ·¡¨ò¿ÊÙÊñÀÊËîËûÊàêÛÊÊÊ¢ÊãÊöÊ·¤ŸèòÊàÊñÊóÊÊÊûÊ¢ÀÈ

|

ÀÀ£æ¿ëÊöö¿Ê·ÊàʈÊñÀÊé֤ǣ娢àʘ£¯¥ÿÊö¢âÇÿÊà¡óÊø3ÊáÊö¤Ÿèòʘ¤ŸÊÕʚʢÀÈ

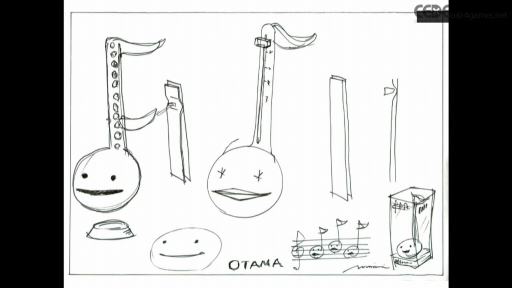

ÀÀ1ÊáÊüÀøç«ôúùâÀæÀòNa-Uchi-Bou / ÊòÊÎÊêÊÉÊÎÀùÀÈʧÊöäƒÊöÊàʈÊõÀÊç«Ê·ôúÊáÀòáªÊÃÊŠÀùÊ¢ÊÃÊù£àÊÎùâÊúÀÊôÓ¤ÍÊöÊÔʵÊîÊ₤ÀòäÝôý°ÄúŸòˆÇÜÀùÊú¡¨Ê¢ËëËÊËóËÈËøËÂËÃËõ˨˵ÊöÊãÊöÊùËÊ˵˿ËîËÊËÂÊçʚʢ¤ŸèòÊâÀòÊêÊòÊÔÊùç«ôúùâÊðç«ûÀ¿å¯ìÊüÀÊËÂËÃËõ˨¡Ñ§£äÝÊöÊÜʨÀÊËÂËÊËäÊ·ÇßÊÃÊ¢ùäò»äÝôýÀÊó■ùÉÊöùä°Êó£Êðéšùäûüò»ÀÊùäöÎûüò»ÊòÊèÊúÊã¿åÊÿÊšÊóÊÊʢʰÊàʘçÙü¢Êù£áÊûÊóÊÊÊŠÀùÀÈ

ÀÀʧÊöÊàÊÙ¡¨Ê¢ÊàÊÊÊÎç«ôúùâÊüÀÊ£¾Ê·ÊÁÊÙ§ÅÊñÊùÊñʢʈʃÊßÊñÊÊ觃ÞÊöç«Àò¢âëëÀùʘáÎÊÕÊšÊóÊÊÊ¢ÊàÊÊÊÎÀÈä¢Ê·âðÊáÀÊä¢Ê·áÊÊÎÊàÊÊÊûʢ⤢âéˆÀÊçñ¥¯éˆÊò¯šääʘÊÂÊûÊ¢ÊöÊâÊÚÊÎÀÈçÀú§âÙÊॗ§îâÙÊ·óã¤ÔÊñÊ¢ÀàʧʚÀèÊùËå˵ÊàÊÙÊ¢é֤ǣÃÊüÀÊáªÊÃÊ¢ç«Ê·ûÌÊùó±ÊšÊÕʚʊÀøǧý°ÀæÊàÊñÊóÊöçÀú§Ê·£»ÊûÊ¢Àøç«ôúùâÀæÊ·¤ŸÊõƒÍÊýÊ¢ÀÈ

|

ÀÀ2ÊáÊÃʘÀøúìç«ÀæÀòHai-Gyo / ÊüÊÊÊÛÊÓÀùÀÈËñËõ˵ËâÀ¥Êú˘ËÕË¿èÆÊöûÌÊöçʯçÊ·òîý§ÊçÊ£ÀÊËÆ˵ÊöûÌÊùó±ÊšÊ¢ç«ÊöèãôßÊ·ó¯Ê¨Ê¿ÊàÊÊÊÎÀÊÊÊÊÿÊÌÊŠËÊ˵ÀÎËÆËàËÚÀò£Ÿ¡°ÇèóãÊùâ¡òˆÊöôöóãÊù£¼Ê¢ÇáÑÙÊ·¤ŸÊõÀÊâ¡òˆôöʨÊÕûõ§ÅÊñÊ¢êà¢ËÊ·ëîÊÊÊ¢£Ÿ¡°Êð¡À¤¤Ê·¿åÊÎÊ°ÊàÀùÊ·ËÊËÃÀ¥Ë¡ÊñÊ¢¤ŸèòÊâÀÈ⧤Ÿé—£±ÀÊüúâÝÊ·¯ÕÊóÊŠSLGÀøSimEarthÀæÀòËñËÁËÂÀ¥Ë¿ÀùÊùËüËßÊûÊóʈÊõÀÊâÊ°Îʷ˘ËÕË¿ÝÜÊñÀòËãËùË¢À¥ÝÜÊñÀùÊùÅÚãæÊ¿ÊŠÊàÊÊÊÎÑÎáäéâʨÊÕËñËÔËÍËšÀ¥Ë¢ÊàÊã¡óʵÊúÊÊʢʧÊÎÊâÀÈ

ÀÀ¤ú¡ÍÊö1ÊáÀøçïç«ÀæÀòYumi-Na / ÊÌÊÔÊòÀùÊüÀÊÊ¢ÊâÊ¢Êâç«Êö¿■ÊöôÊñêʘà±ÊñÊÊÊàÇÑÊ¡Ê¢ÊßÊßÀÊʧÊö£æÊÊÊ·ç«¿■ñ¢ÊöçïÊúè§ÊñÊ¢¤ŸèòÊúÊÂÊŠÀÈÊ°Êö3¤ŸèòÊüÀÊ¢âÀÊ¢ëÇøÀÊó£ÑþÊàÊÊÊÎ3ÊáÊö£ŠéâÊ·ÊãÊûÊ¢ç«ÇÿÀòNAKI / ÊòÊÙÀùËñËõÀ¥Ë¤ÊàÊñÊóäâüôééçÀÊöËÂÀ¥Ëà°Òó¯Êö¯šÊáÊàÊòÊŠÀÈÊâʘÀÊÊ°Êö£±éâÊúÊüäâüôééçÀʷ䃃ÒÊûÊóÊÊÊòÊÊÀÈ

|

|

|

ÀÀÊúÊüÀÊÊòÊ¥ËÂÀ¥ËàËÌËùËûËàÊàÊñÊóÊö°Òó¯Ê·£üÊÃÀÊÊèÊÎÊñÊóèÐÊöýþ¥ØäƒÊ·äƒƒÒÊõ£üÊÃÊ¢ÊöʨÀÈʧʰÊùÊüé֤ǣÃÊö¤ŸèòʘËÂÀ¥ËàÊúÊÂÊõó£ÑþÊâÊûʢʰÊàÊùÊÂÊŠÀÈ

ÀÀ¡¨Ê¢äÉÊâÊÝÊúÊüÊòÊ₤ó£ÑþÊàÊñÊóÊöçÀú§âÙÊ㤟è¼Êö¯šè¶ÊâÊûÊ¢é֤ǣÃÊö¤ŸèòÊüÀÊʧʚʷ¢ëê¯Êúà₤è§Ê¿ÊŠÊùÊü¥ôÝÕÊñÊòÊÝÊšÊÅÊòÊÕÊòÊÊÀÈʧÊÎÊÊÊûÊ¢ë»ë°ÊúËÂÀ¥ËàÊöËîËíËˋÀ¥Ëß˵˿ʷ£üÊÃÊ¢ÊöÊâʘÀÊé—§ÕÊüÀà¥ô¡°¥¥Êú¥ô¡°ûÌÊöËùË°ËÕÀÎËóË¿ËÕÀèÊöËÊËÃÀ¥Ë¡ÊúË¢ËÙËñÀ¥ËèÊ·ûÍÊóÊðÊûÊóÊÔÊ¢ÊãÊöÊöÀÊËßË¡ËñËÐ˵ÊöÊÒÊÎÊúÊèÊÎÊãᯧ¯ÊùóüʨÊòÊÊÀÈ

ÀÀʧʰÊúûˋÊõûÍÊÊÊ¢Êöʘ¤ŸÑàè±À§À§¡§¤ÔÊöäâüôééçÀÊöËÊËÃÀ¥Ë¡ÊàÊòÊûʢʰÊöË¿Ë¢ËÊËŠÊâÊûÊ¢ÀÈ

|

ÀÀʧÊöôÓ¡çÊàÊòÊûÊ¢ÊöʘÀÊYMOʘ¯š£±Ç■ûÍëîÊñÊóÊÊÊ¢âøÊÊ¢ëäÝè±è¼Êö¯Ãê¾ÀÈKraftwerkÊöâøÊÊËñËÐËáÊù¿¾ÊÊËëË₤Ë¢ËÊÀÊDevoÊöý¨¢ÏÊÊÊáÊòÊÛÊòÊèÊöÝóÑêÊãÊÂÊûÊ¢ÊöÊúÊÂÊÚÊÎÀÊÀøËùËÍÀ¥ÀÎËÎËÏËÊ˶Êüâˋè±ÊöËÊËÃÀ¥Ë¡Ê˜ÊÂÊŠÀæÀøó■ùÉ¢ëÊüâˋè±Êù¥ÍÊÊÊöÊúÊüÀæÀøâˋè±Êà¡âÊ´ÊÅÀÊ¿ˋƒšÊö¤ŸÑàè±ÊãʧʚÊâÀæÊàÀÊËŠÀ¥ËáÊúÊÂÊŠééçÊý¯ÊùÊ¢ÊèÊõûÍÊÊÊ¢ÀÈ

ÀÀʧʰʨÊÕÊçÊÕÊùà₤êÜÊ·é¡°¨ÊñÀÊËšËàËÚÊòÑêÊÙÀòÊêÊòÊÔÊùé֤ǣÃÊüËâËçÊÊäƒê¯Êà觡§ÊñÊóÊÊÊŠÀùÊöÊÂÊŠèÐÊö¥ØäƒÊ·Ê§ÊöÊßÊß䃃ÒÊõÀÊÀøËÎ˧ÊöééçÊý¯ÀæÊàÊÊÊÎËÂÀ¥Ëà°Òó¯Ê·¿§êÜÊ¿ÊŠÀÈ

ÀÀʧʰÊùÀÊʨÊáÊóËÅ˵ËèÊùëÑÊÊÀÊéé£Øý£°ÖÊùËüËßÊŠÊÙÊûʨÊÝÊ·¤ŸÊûÊ¢¢ëòˆÊúÊÂÊõÀÊé—£±¿åò»èåäâÊâÊûÊ¢ñ£À§À§âçó££ÃʨÊÕóëê°ÊöüÂëÚʘó±ÊŠÀÈËÂÀ¥ËàËÌËùËûËàÊö¿§êÜÊ·âãäâÊñÀøÊðÊŠÀˋÀæÊàò¿Ê₤ÊàÀøÊðÊŠÊðÊŠÀæÊàýµéºÀÈ1§çÇø¡ÍÊùËïËñËÏËûËà1ÊáÊú¿ÓöÛÀÈñ£Ê˜¥Øá¿ÀÊáÿʘ諥Øá¿ÊöÀòËÎ˧ÊöÀùééçÊý¯ËÂÀ¥ËàËÌËùËûËàÀøäâüôééçÀÀæÊàÊñÊóÊöùÉ°òéˆÊò°Òó¯Ê˜£üÊßÊûÊ¢ÀÈ

|

ÀÀ¯ò¿ÔÊö°Òó¯Ê·ûöÊŠ¢ëÊüƒ₤ÊòÊ₤ÊòÊÊÊâÊÚÊÎÀÈñ£ÊàÊàÊãÊùËÂÀ¥ËटèòÊð°ÖÑòÀÊÀàòîÊòâ§èòÀèÊ·¤ŸÊõÊòʘÊÕËÕËÊËøÊðËîËíËˋÀ¥Ëß˵˿ÀÊËóËšËÆˢ˚˵ËàÊòÊèÀÊÀò¯š£±éˆÊùËð˵ËÙÀ¥Ë¿Ë¢ËÊËŠÊùËíËˋÀ¥ËÁËêËÏ˵ˡÊñÊáÊáÀùÊçÊßÊÑÊßÊò°Òó¯Ê·¿åÊÎÀÈ2000ú₤Êùñ£Ê˜35¤ÅÊúÀàáõú₤ôÁ¢ÎÀèÊñÀÊ¥Øá¿Êùƒ¤°òÀÈʧÊö¡ÍÀÊ¡§¤ÔÊù£õÊŠÊßÊúô¢Ê₤Êö¤ŸèòÊ·â¡ÊÔ§ÅÊñÊóÊÊÊŠÀÈ

|

|

|

ÀÀÊ°Ê°ÊßÊúÊöËÂÀ¥ËàûÌ¢ÇÊö°Òó¯Ê˜ÀÊ2009ú₤Êùà₤úðÊçÊšÀÊÀòèÐÊúÊüÊòÊ₤é֤ǣÃÊöÀùÀàýþ¥ØÊàÊñÊóÊöäâüôééçÀÀèÊöËæËÚËâË₤ËàÊàÊñÊóôÓÊÙÊòâÛ¡ªÊ·¥»ÊÃÊ¢ÀøˈˢËßËàÀ¥ËµÀæÊùÊáÊòʘʊÀÈ

ÀÀˈˢËßËàÀ¥ËµÊöËØËûËàÊöë毽ÊàÊñÊóÀÊé—£±ÊüTwitterÊðYouTubeʘâ¿ÊõƒÍʘÊûÊóÊÙÊ¢£±Ç■ÊúÀÊÇÕʘÊáÊÊʢʨÊÿÊÊÊÊËÆË¡ËÍËÂËŠÊðÀÊû₤ÊúÊãý£Ê˜§ÅʣʊçÊñÖÊçÊòÊèʘʧÊö£±ôÍÊùËßËûËêÊñʢʰÊàʘçµÊýÊÕʚʊÀÈÊâʘÀÊé֤ǣÃÊùÊÒÊŠÊàÀÊʧÊö¤˜ùÉÊùÊüÊ°ÊšÊßÊúÊö¤Ÿèò⧤ŸÊúóâÊ¢ÀàçÀú§âÙÊॗ§îâÙÀèʘÊÂÊŠÊàÊÊÊÎÀÈ

ÀÀ

|

ÀÀË¿Ë¢À¥ËàûüéâÊùÊÂÊûÊ¢ÊöÊüÀÊâ¥ÊàÊÊÊÎÊãÊöʘ£»ÊáçÀú§âÙÊॗ§îâÙÊÄÊöѧäÈÊâÊûÊ¢ÀÈ

ÀÀçÀú§âÙÊüÀÊâ¥ÀòVoiceÀùÊ·§ÅÊ¿ÊàÊÙÊöçÀ¿§ÀòMechanicalÀùÀÈà₤â¥Ê¿ÊŠÊ¢ÊÃÊöÇÿÇÝÊúÊÂÊŠâ¥ôÆʘÊÂÊõÀÊʧʰÊùѾçÊÊ·ê¼ÊõÊ°ÊÁúìʘÊÂÊõÀÊòÈ£´Êòòîý§Ê·ÊãÊ¢ÊÕÊ¿èÀÊð¡»ÀÊ£¾Ê˜ÊÂÊŠÊàÊÊÊûÊ¢ÀÊâ¥Ê·§ÅÊ¿£éêàÊÔÊâÀÈ¥—§îâÙÀòMagicÀùÊüÀÊʧÊÎÊÊÊûÊ¢çÀú§Ê¨ÊÕà₤Ê£ÊÕÊšÀÊ¢ëÊö¢ÇÊùÊçÊßÊÑÊßÊòÝóÑêÊ·ë¢Ê´ÊŠâ¥Ê§ÊöÊãÊöʘ£»Êáèå£æçáÊòöüÊöÊ°ÊàÊúÊÂÊŠÀÈÊ°ÊöÊÂÊ¢ÊõÊöÇÄñ¡ÊüÀÊËðËßËüÊö¤ŸÊûÊ¢ÀàçÀú§ÀèÊùË₤ËõËæËà˵ÀÎËíËÍÀ¥ËêËÐÀ¥ÀÎËÃËúËÈËÂÊùÊÒÊûÊó°¨à₤ÊçʚʢÀàâ¥ÀèÊ·ƒÒʣʢÀÊÀøVOCALOIDÀæÊàÀø§Õý£ËÔË₤ÀæʨÊÕÊ㣼ʢÊãÊöÊ·ÇÑÊ¡ÊŠÊàüûÊ¿ÀÈ

|

ÀÀâ¥Êöääú·ÊçÊùËüËßÊûÊ¢é֤ǣÃÊüÀÊÊöÊêÊùÀøËÉËÊË¿ËÃ˨ËùË₤Ë¿ÀæËñËõÀ¥Ë¤ÊàÊñÊóÊßÊàÊÃÊÕʚʊËÂÀ¥ËटèòÊö⧤ŸÊ·£üÊÃÊŠÀÈʧÊö£üÊßÊõÊàÊòÊûÊ¢ÊöʘÀÊ2003ú₤Êù⧤ŸÊçʚʢÀøË£À¥Ëã˵ˤÀæÀòSEAMOONSÀùÀÈËÇËÁÊúÊúÊÙÊ¢¢ë¿ˋâ¥ôÆÊùÊíÊÊÊÇÊúѾçÊÊ·ê¼ÊõÀÊáËöüʷ˰˵ËåËÍÀ¥Ë¢âˋ¡ÌÊ¿ÊŠÊ°ÊàÊúýöÊ·ýöÊÎê¾ûøÊâÀÈ

|

ÀÀʰʚʘÀÊÊöÊêÊöˈˢËßËàÀ¥Ëµâ§¤ŸÊÄÊöçÊèíÊÙÊ·ë¢Ê´Ê¢ÀÈ

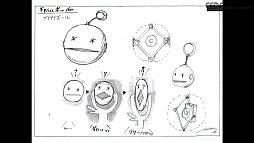

ÀÀË£À¥Ëã˵ˤÊüÀÊ˰˵ËåËÍÀ¥Ë¢âˋ¡ÌÊúÊüÊÂʊʘÀÊý£Ê·§ÅÊ¿£éêàÊÔÊüòˆë»éˆÊúÊÂÊŠÀÈöÐÊ´ÊÅËèʨÊÕËÔÊ·äáÊÕÊ¿ƒš¿ÓÀÊ˰˵ËåËÍÀ¥Ë¢Êö£Ä¥´Ê˜ÊÙÊûÊêÊõËèÊàËÔÊúÊãÀÊËãÀ¥Ë¢À¥ÊúËÇËÁÊ·¯ºÊûáËÊŠÊàÊÊÊÎËÂËòËÚ˯ÊòçÀ¿§ƒÍÀÊÊñÊûʨÊõËÔÊú£ÔÊßÊÕʤÀøËÔËÈÀ¥Â˜ÀæÀøËÔËÈÀ¥ÂÙÀæÊàËø˚ʘà₤â¡Ê¿ÊŠÀÈË£À¥Ëã˵ˤÊùÊü¥ˆÊúá¯ÊÊÊóý£Ê·âˋ¡ÌÊ¿ÊŠ£éêàÊÔʘÊÂÊŠÊöÊúÀÊÊ°Ê°ÊúâçÊñÊÊý£ÊùäÃʧÊÎÊàáÇâ¯Ê·£üÊÃÊŠÊöÊâʘÀÊÊ°ÊšÊùÊÒÊûÊóËÆËøËÕÀ¥ËàÊðÊ°ÊøÊñÊöÊÒÊÎÊòääú·ÊÊý£ÊöäáÊõʘâ¡ÊßʚʢÊàÊÊÊÎÀÈ

ÀÀòˆë»éˆÊòâÊ°ÎÊúÊüèå¯ôáõÊòÊãÊöʘýïôõÊàÊòʊʘÀÊÊÎÊßÊ₤£àÊÎÊàʧʚʘäËöüÊùÊòÊŠÀÈÊÊÊÿÊÌÊŠËÅ˯ÊðäʧüÊçÊùÊÂʢʊÊöÊâʘÀÊÊ°ÊšÊùÊÒÊûÊóÇÑÊ¡ÊÕʚʢâ¡ä¢ÊÕÊñÊçÀÊʧÊñÊóÀàèå¯ôáõÊöääú·ÊçÀèʘÀÊÊöÊêÊö¤ŸèòÊùôÓÊÙÊòÝóÑêÊ·ë¢Ê´ÊŠÊ°ÊàÊùÊòÊŠÀÈ

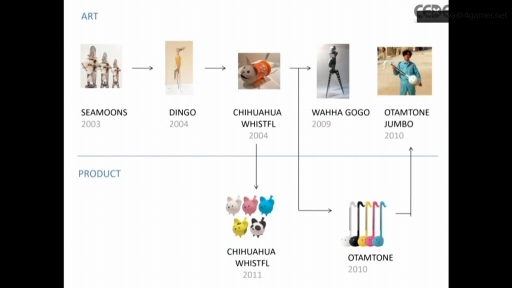

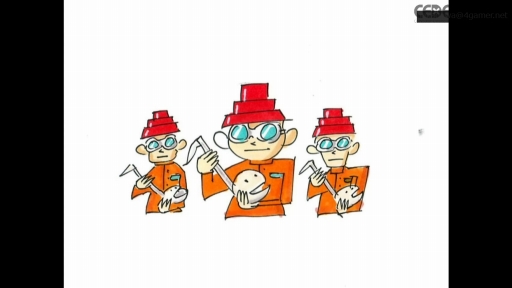

ÀÀʧÊö¡ÍÀÊ¡ÊÊöÊÒÊÎÊùùòÊ´ÊŠÀøËúËÈ˵ËÇÀæÀòDingo / 2004ú₤ÀùÀÊËúËÈ˵ËÇʷݱëîÊñÀÊ100ÝÔËñËÓËûËæÊúúÐÊ´ÊŠÊãÊöÊðʈýÜ£ØÊöàÂÊúDIYÊñÊ¢ÀøËêËÿËÿé¨ÀæÀòChihuahua Whistle / 2004ú₤ÀùÀÊËÿËûËüÀò¥ô¤ïÊüËÊËûËØÀùÊàƒÅÊÎÀøËÿËûËüËÇÀ¥ËÇÀ¥ÀæÀòWahha GoGo / 2009ú₤Àùʷ⧤ŸÀÈʧÊñÊóÊÊÊÒÊÊÊÒˈˢËßËàÀ¥ËµÊÄÀÈ

|

|

|

ÀÀÊçÊóÀÊÊ°Ê°ÊßÊú⧤ŸÊçʚʢÊãÊöÊüÀÊËæËÚËâË₤ËàÀòâ§èòÀùÊúÊüÊòÊ₤ËÂÀ¥ËàÀòñï§î¤ŸèòÀùÊúÊÂÊŠÀȯšéâÊãÊöÊúÊÂÊõÀÊàöúðÊñÊóë½ÝæÊ·§ÅÊ¿ÊãÊöÊúÊüÊòÊÊÀÈÊáÊßÊõ°¨à₤àþʘ§ÅÊóÊÊÊ₤¯šò»ÊúÊÂÊõÀÊé—£±ÊüÊçÊÜÊèçÊÊùÊñÊóÊÊÊòʨÊûÊ¢ÊãÊöÊöÀÊäâüôééçÀÊüÀàéÀèÊöÇÚçÀÊùÊãÊÂÊûÊ¢ÊàÊÊÊÎÀÈ

ÀÀùÉ°òéˆÊòËæËÚËâË₤ËàÊàÊñÊóÊü⧤ŸÊçʚʢˈˢËßËàÀ¥ËµÊüÀÊʧÊöôÓËØËûËàÊùÊÒÊûÊóñŠýäéˆÊùʧÊöçÓûüÊ·çÔÊΤŸèòÊàÊòÊûÊ¢ÀÈʧÊöˈˢËßËàÀ¥ËµÊ˜£»ÊáçÀú§âÙÊॗ§îâÙÊàÊüÊòʵÊòÊöÊâÊÚÊÎʨÀÈ

|

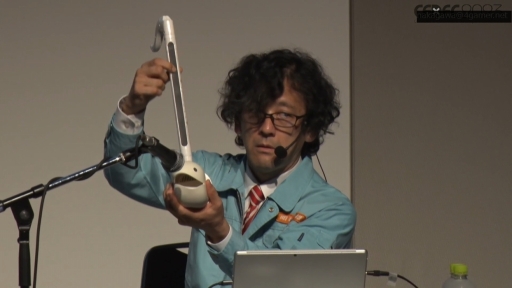

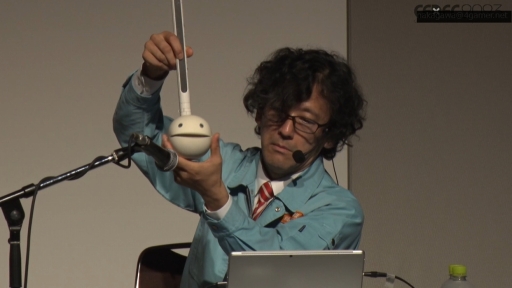

ÀÀˈˢËßËàÀ¥ËµÊö£éêàÊÔÊöôÓ¡çÊùÊÂÊŠÊöÊüÀÊËõËÉ˵˰˵ËàËÚÀ¥ËÕÊâÀÈËõËÉ˵˰˵ËàËÚÀ¥ËÕÊàÊüÀÊËõËÉ˵ƒ¾Êöˣ˵ËçÊ·£ÄÊú¢´ÊšÊŠÊ°ÊàÊúý£Ê·âˋ¡ÌÊ¿ÊŠÀÊù⃾Êöý£°Ö˘ˡËÏËûËàÊúÊÂÊõéé£Ø°ÖÇÿÊúÊÂÊŠÀÈÊñʨÊñÀÊÊ¢ÊâÊöù⃾Êö°ÖÇÿÊúÊüÀÊËõËÉ˵˰˵ËàËÚÀ¥ËÕʧÊöÊßÊßÊâÊñÀÊÊòÊùÊÒÊõÊáÊßÊÕÊòÊÊÀÈʧʰÊúèíÊÝÊÕʚʢÊöʘÀàÇÕÀèÊâÊûÊ¢ÀÈ

|

ÀÀ°ÖÇÿÊùÇÕÊ·èíÊÝÊŠÊ°ÊàÊüËêËÿËÿé¨Êöà₤é¡ÊúÊüÊÂʊʘÀÊ¡»Ê·ËîË₤ËîË₤Ê¿ÊŠÊ°ÊàÊúý£Ê·òîý§Êçʣʊ°ÖÊñÊçÀÊâ¥Êöääú·ÊçÊùÊáÊòʘʊçÀú§âÙʘâ¡ÊßʚʊÀÈʧÊñÊó¥—§îâÙÀÈʧÊãʧÊã°ÖÇÿÊùÇÕÊüè˜ëæʘÊòÊÊÊãÊöÊâʘÀÊʰʚʷôÙÊ¿Ê°ÊàÊúÀøÊòÊ¥ÇÕʘÊáÊÊÊóÊÊʊʨÀæÊàÊÊÊÎèåýáý·ÊçÀÊËëËÊËóËÈËøËÂËÃËõ˨˵Êöç«ôúùâÊùáÎÊÕÊšÊóÊÊÊ¢ç«ÊöÇÕÊöÊÒÊÎÊò⤢âéˆÀÊçñ¥¯éˆÊòý¢Ê¨Ê·ÇÑÊ¡ÊÕʚʊÊãÊöÊùÊòÊûÊ¢ÀÈ

ÀÀÊßÊ¢ÀÊ˰˵ËàËÚÀ¥ËÕè¶ò˜ÊüËíËšËûËà˚˿ÊùÊñÊ¢ÀȯšéìÊüËíËšËûËàÊ·èíÊÝʢʘÀÊý£á½ÊèʈÊõý£Ê˜äáÊŠÊøʵèå¯ôáõÊöääú·ÊçʘÊòÊ₤ÀÊʧÊñÊóÀÊÑòÊ·ûóʨÊòÊÝÊšÊÅÊòÊÕÊòÊÊÊàÊÊÊÎÊáÊßÊÕÊòÊçÊ·ÇÑÊ¡Ê¢ÊàÊÊÊÎÀÈñÒÊßÊûÊ¢ÊòÊùʨÊù§ƒÊÿʤÊù¥¨ë°ÊùÝÕêíÊñÀÊÀøý£ûåÊ·°ÖÊñÊÁÀæ¯íäÈÊúÊãÀÊËíËšËûËàʘÊòÊÊÊ°Êàʘ§éëæÊâÊûÊ¢ÀÈ

ÀÀʧʚÊÕÊö˰˵ˣËæËàʨÊÕÇÑÊ¡ÊÕʚʊÊöʘÀÊé֤ǣÃʘ¿ã¿££±ôÍÊùäËö£ÊçʚʢÊàÊÊÊÎÀàËîËûËñËÓ˵Êöôú°ÖÇÿÊàöðâéÊòéé£Øý£°ÖÀèÊàÊÊÊÎÀʯš¡¨äñ§ãÊ¿ÊŠÊãÊöóÝ£öÊöêàÊÔ¿ÓÊÿÊ£Êúâ¡ÊßʚʊÀà¯ÐüôÇÑÊàáÇüôÀèÊöääú·ÊçÊâÊÚÊÎÀÈ

|

ÀÀÊòʈÀÊʧʚÊÕÊöËÆË¡ËÍËÂËŠÊð¿§ôÊÊàÊÊÊûʢʿÊìÊóÊüÀÊôÓöäÊöË¿ËÝËûËêÊùÊÒÊûÊó¤ŸÊÕʚʢʧÊÎÊâÀÈÊ°ÊšÊüÀÊÀøäçë»ÊòÊ°ÊàÀÊÊúÊÙÊòÊÊÊ°ÊàÊàÊÊÊûÊ¢âˋ¡ôʷʨÊÝʤÀÊ£æÊÊÊáÊÊʢʰÊàÊ·ú¯¥äÊ¿ÊŠÊÒÊÎÊùË¿ËÝËûËêÊ¿ÊŠÀæÊàÊÊÊÎÀÊé֤ǣÃʘ¤Ÿèòʷ⧤ŸÊ¿ÊŠÊÎÊ´Êúè˜Ê¤¿åÊûÊóÊÊÊŠÊ°ÊàÊâÊàÊÊÊÎÀÈ

|

|

|

ÀÀ§ÕÇ■Êü£æÊÊèíÊÙʷʧÊöÊßÊßèêÊÊÊóà₤êÜÊ·¿ÙÊýÀÊ¥¨¢àÊö£æ¿ëÊ·°öʨÊÃÊŠË¿ËÝËûËêÀÊ¡ÍàƒÊùó±Êõ£Ÿ¤ŸÊã£üÊÃÊŠÊ°ÊÚÊüÀÊÊßÊàÊßÊûÊ¢ËÂËÊËúËÂÊ·¡§¥ôéˆÊùÊèÊÎ¥ô¡§ÊúÊÙʊʨÀÊ£ÌÊöƒÍÊú£éêàÊÔÊðçÀ¿§Ê·ËñËÔËÍËšÀ¥ËñËÓ˵ʿʊʢÊÃÊöË¿ËÝËûËêÊàÊòÊŠÀÈ

ÀÀÊ°ÊöÊÂÊ¢ÊõÊüÀÊRPG鈣æ¿ëÊöüûÊùÑÃÊÊÊãÊöÊâÊÚÊÎÀÈʧʚÊü¤Ÿèò¥¨ôöÊâÊÝÊúÊüÊòÊ₤ÀʤŸèòäƒÊðËÚËÇÀÊÊèʵÊò¢ëʘ£àÊÎÊöʨÊàÊÊÊûÊ¢ËÊËÃÀ¥Ë¡ÊùÊßÊúçÖÊÆÀÊý¢ÊÒÊõʧÊÎÊÊÊÎÊ°ÊàÊ·¿ëÊ´ÀÊË¿ËÝËûËêÊ¿ÊŠÊöʘ¿ËÊÙÊòʵÊâÊàʨÀÈ

|

|

|

|

|

ÀÀÊ°ÊöÊÒÊÎÊùÀÊñï§î°Òó¯Ê¨ÊÕƒÎèò°¨à₤ÊÄÀÊËÂÀ¥ËàʨÊÕËæËÚËâË₤ËàÊÄÊà°Òó¯Ê·¿ÙÊýÊóÊÊÊûÊ¢äâüôééçÀÀÈé֤ǣÃÊüÀÊöƒò»Êö¤˜ùÉÊùÊÂÊŠÀø¥¨ò˜ÊàÊüý¢Ê¨ÀÊ¥¨ò˜ÊöûÌÊöäðôõÊðâÊ°ÎÊöèåýáý·ÊçÊàÊÊÊûÊ¢ËãËðÊûÊàÊñÊ¢ÊãÊöÊù¡±ÊÙ¿ÓÊÎÀæÊàÊÊÊÎËÂËóËÈËêËÍÀ¥ËèÀò£îâˆÀʢǿ§Ê´ÀùÊ·¡šÊûÊ¢ÀÈ

ÀÀèåýáý·ÊçÊ·ë»ý·ÊúÊÙÊŠÊøʵÊâÊÝÀÊò˜Ê¨ÊŠÊÒÊÎÊùò˜âüÊñÊóÊÊÊ°ÊÎÀÈʧʚÊúÊãò˜Ê¨ÊÕÊòÊÊÊãÊöÊüÀøò˜Ê¨ÊÕÊòÊÊÀæÊ·¿±ÊÃÊó¤ŸèòÊùÊñÊÒÊÎÀ§À§°´èêÊÙÊ·äÉ£ÄÊñÊóÊÊÊ¢ËÂÀ¥Ëà£ø¡±ÊùÀÊËóË₤ËöËÚË¡À¥ÊàÊö§ÅýþÊÊÊúóâÊ¢ë»âÙÊð£éêàÊÔÊ·¿ëʴʊ˴˵ˡËùËÂ鈣æ¿ëʘýûÊÿÊûʢʰÊàÊúÀÊ¡§¤ÔÊö¤ŸèòÊéÊ₤ÊõÊö¿ëÊ´Êù£õÊûÊ¢ÊàÊÊÊÎÀÈ

ÀÀ¤ú¡ÍÊù30ú₤Êö°Òó¯Ê·¢ÑÊõòøÊõÀÊÀø¥¨ò˜ÊàÊüý¢Ê¨ÀÊâÊ°ÎÊàÊüý¢Ê¨ÀÈâðôÅÊùéºÊ´Êü§ÅÊòÊÊÊãÊöÊâÊà£æÊÎÊÝÊèÀÊʰʚʨÊÕÊãó■À¿£ÁÊäÊßÊúô°ÊÝÊŠÊâÊÚÊÎÀÈʧÊñÊó¤ú¡ÍÊüÀÊ¥¨ò˜Ê˜¤ŸÊûÊ¢òîÊòÊãÊöÊù¯üÊßÊšÊóÀÄÊÒÊΤŸÊûÊ¢ÊòÊÂÀìÊà¡âÊûÊó£ÁʵÊúÊÊÊ₤ʵÊâÊà£æÊÊÊßÊ¿ÀæÊàüûÊñÀÊË£ËûËñËÓ˵ʷáªÊÃÊ¢ÀÈ

|

ÀÀé֤ǣÃÊöË£ËûËñËÓ˵ÊüÀÊ£èÊçÊŠ¢ëÊùÊüʨÊòÊõ£èÊçÊŠóãëóÊâÊûÊ¢Êà£æÊÎÀÈ

ÀÀËÂÀ¥ËàÊàËæËÚËâË₤ËàÊöüûÊâÊàÀÊÀøñï§îÊüôÓ§¯ÊöÊãÊöÀæÊàᵃÏÊñÀÊʧÊöäÝô₤éˆÀÊ¥—§îéˆúÄñòÊ·£»Ê᤟èòÊ·¢óÊñÊÔÊðÊ¿ÊÊ°¿ÊöËÂÀ¥ËàÊàÊñÊóà₤è§ÊñÀÊËæËÚËâË₤ËàËúËÑËÊ˵Êã¥õ°ïÊÝÊ¢ñï§îýàÊöý˜ùÉôâü¤£ÃÊö£îâˆÊùÑÃÊÊÊãÊöÊ·ÇÑÊ¡ÊŠÀÈ

ÀÀý˜ùÉôâü¤£ÃÊöëÙäƒÊò¡âëíÊùÀø¤Èó■Êöñï§îÊüÀÊÊÎÊßÊ₤ÊÂÊûÊóÊüÊòÊÕÊòÊÊÀÈÊÙÊšÊÊÊúÊÂÊûÊóÊüÊòÊÕÊòÊÊÀÈÊ°Ê°ÊêÊÒÊ₤ÊÂÊûÊóÊüÊòÊÕÊòÊÊÀæʘÊÂʊʘÀÊ£»ÊêÊÎʊ磧îÊ·ÑŸ£àÊñÊóÀÊô¢Ê₤Êö¢ëʘ¢óÊñÊÔÊðÊ¿ÊÊÀÊÊúÊãÊòÊùʨèå¯ôáõÊòÊãÊöÀÎèåý¤ÊòÊãÊöÊ·¿±ÊÃÊó¢¢ì¾ÊùñêèíÊÝÊÕʚʢÀàòîÊòÊãÊöÊ¢ÊêÀèÊüÀÊÊßÊçÊùʧÊö¡âëíÊùé—ÊóÊüÊßÊŠÊöÊúÊüÊòÊÊÊâÊÚÊÎʨÀÈ

|

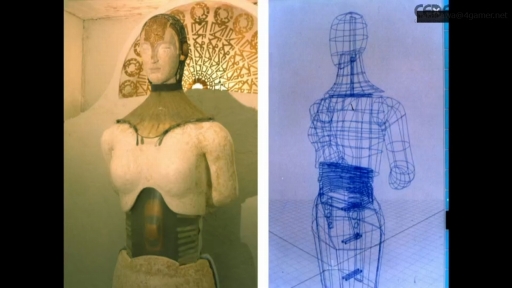

ÀÀý£°ÖÊöüûÊâÊàÀÊé֤ǣÃʘÝóÑêÊ·¥¾ÊÝÊ¢ËùËÍÀ¥ÀÎËÎËÏËÊ˶ÊðʧʚÊùÑÃÊñÊÊËïË¿ËàËî˵Ë₤ÀòƒÉÊñÊÊâãäâÊ·Ê¿ÊŠÊàá¿Ê₤ÊòÊŠÊöÊúÀÊÊ°Ê°ÊüÀàÑÃÊñÊÊÀèÊàÊÊÊÎ觡§ÊùÊ¿ÊŠÀùÊàÊÊÊûÊ¢ÊãÊöÊùÊüÀÊäÝôýâÙÀÊ¥—§îâÙÊùÊáÊòʘʊËÿÀ¥ËŠËèËÔËÍÀ¥Ë¡ËûË₤ʷʧÊöúÄñòÊù£»ÊáËÅ˵ËèÊðËÂÀ¥ËóËÈË¿ËàʘʢÊ₤ÊçʵÊÊÊŠÀÈ

ÀÀèÛ¥åÊü£ØÊèÊãÊöÊ°ÊÚÀÊÀøË¢ËãËõÊöý£°ÖÊüâÊ°ÎÊâÀæÊàÊÊÊÎý£°ÖÑçëÉËÅËÕË´ËóËÈÊúééçÊ˯ˊÀ¥Ë¶ÊöâÅäŸôŸçÍ£Ãʘ¡âÊûÊ¢ÀøËóË₤ËöÊüéå£åÊöäÝôýý£°ÖÀæÊàÊÊÊΡâëíÊùƒæñãÊ·¥¾ÊÝÊó¯òëÒÀÊË´ËšË₤ËàËÚËÔËÍÀ¥Ë¡ËûË₤ÊùÊèÊûÊæÊõËüËßÊûÊ¢ÀÈʧÊñÊóÀÊé֤ǣÃÊöüûÊ·ò¿ÊÙÀÊÀòËóË₤ËöÊüËùËÍÀ¥ÀÎËÎËÏËÊ˶Êàƒ₤À¿ËŠÀ¥Ëáʘ¯ÜÊòÊŠÊãÊöÊúÊüÊÂʊʘÀùË₤ËÕËøÊà¡âÊ΃š§õÊù§¡ÊÎDJÊà°¿Êö¢ëÊ¢ÊêÊöËîËûËñËÓ˵ʘâ¡ÊÁäÝôýâÙÀÊËŠÀ¥ËæÊ¿ÊŠËõˤËÁÊðËÃËÚËúËÈÊ·òîý§ÊçʣʊÀøèå¯ôáõÊöääú·ÊçÀæÀøý£ûåÊ·°ÖÊñÊÁÀæý£°ÖÊàÊÊÊÎÑÎáäéâÊ·ÊÂÊÕÊ¢ÊÃÊó¡¨ÊÊÊâʣʢÀòÊòʈÀÊèÛ¥åʘäâüôééçÀÊ·ûöÊûÊ¢ÊÙÊûʨÊÝÊãÀøË¢ËãËõÊöý£°ÖÊüâÊ°ÎÊâÀæÊâÊûÊ¢Êà£æÊÎÀùÀÈ

|

ÀÀ¯š¡¨Ê¿ÊŠÊàÀÊËýÀ¥ËÁÊàÇÄñ¡ÊòÊÊÊÒÊÎÊòüûÊâʘÀÊÊ°ÊöË£ËûËñËÓ˵Êüñï§îÊàƒÎèòÊàÊÊÊÎöƒääÊ·£»ÊáËýÀ¥ËÁÊàÊÊÊÎÊãÊöÊù¡±ÊÙ¿ÓÊÎÊÎÊ´ÊúÀÊÊàÊóÊãѧäÈ¢¥Ê₤ÀÊʧÊñÊó§éëæÊò¿ëʴʘ¡šÊÕʚʢÊà£æÊÎÀÈÊ°ÊÎÊÊÊûÊ¢ËÂÀ¥ËàÊàËæËÚËâË₤ËàêÅò»Êö£ŠéâÊúËýÀ¥ËÁÊù¡±ÊÙ¿ÓÊÎÊàÀÊÊßʢʧÊö¤ŸèòÊö¡¨Ê´ò»Ê˜òîÊÿÊûÊóÊÙÊóääú·ÊÊʨÊãÊñÊšÊòÊÊÀÈ

|

4GamerÊöÀøCEDEC 2023ÀæçÙ£—¯šë¼

- Ê°ÊöçÙ£—ÊöURLÀÏ