ニュース

NVIDIAがベンチマークツール「FrameView」をアップデート。画質比較ツールや遅延計測ツールにも新機能が加わる

|

GeForceの名が付いているものの,これらは他社製GPUでも主要な機能を利用できる※。なかでも手軽に使えるフレームレート計測ツールのFrameViewは,使ってみたことがあるという人もいるだろう。

※ただしLDATは,NVIDIA製の非売品ハードウェアが必要なので,ゲーマーが使うにはハードルが高い

NVIDIAは,GeForce Performance Toolkitの各ソフトウェアをアップデートして,新たな機能を追加する予定を明らかにした。そこで本稿では,ゲーマーでも使いやすいFrameViewの新機能を中心に,アップデートの見どころを紹介しよう。

FrameView 1.3

1% LOW FPSやPC内部遅延の測定が可能に

|

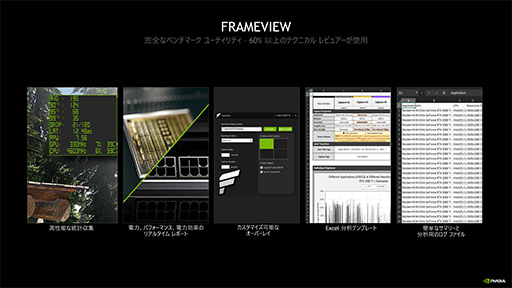

FrameViewとは,NVIDIA製のベンチマークツールである。ベンチマークツールといっても,「3DMark」のように単体で完結したものではなく,ゲームのバックグラウンドで実行して,さまざまな条件のフレームレートやGPUおよびCPUの使用率,消費電力あたりの性能(Performance/Watt)を計測するというソフトウェアだ。

NVIDIA製以外,つまりAMDやIntelのGPUでも動作するというのが特徴だが,電力あたりの性能を取得できるのは,NVIDIA製GPUに限られる。AMD製GPUは,AMDのAPIを使えばGPU自体の消費電力(チップパワー)※を取得できるものの,グラフィックスカード全体の消費電力を取得できないため,電力あたりの性能を算出できないそうだ

※なお,NVIDIAは,AMDのAPIで取得できる値を「GPU単体とカード全体の消費電力の間のなにかの値」としており,正確なチップパワーではないと主張している。

|

新バージョンとなる「FrameView 1.3」では,上のスライドにある機能に加えて,「1% LOW FPS」と「PC内部遅延」(PC Latency)の測定という2つの大きな要素が加わるのが特徴だ。

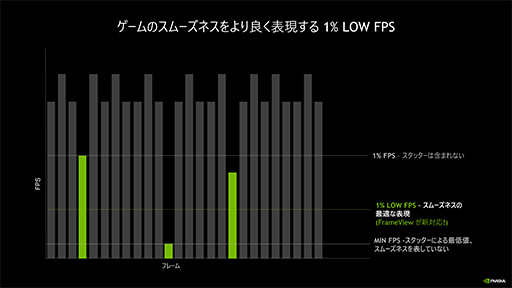

まず1% LOW FPSとは何かだが,ざっくり言うと「フレームレートの統計中,下位1%から最小値までのデータにおける平均値」であるそうだ。簡単に言えば,最小fpsや1パーセンタイルfpsに代わるものと考えていい。

|

なぜそのような値が必要なのか。NVIDIAによると,レビューでよく使われる「最小フレームレート」は,ゲーム中にたまたま発生してしまったスタッター(カクつき)を値として採用するが,スタッターの頻度は反映していない(※ほんの一瞬低かっただけでも,採用されてしまう)ので,ゲームプレイのスムーズさを表す値としては使えないという。スタッターの頻度がごく低いなら,ゲームプレイの障害にはならないので,たしかにそれは言える。

一方,4Gamer.netでも最小フレームレートの代わりとして使うことがある1パーセンタイルfpsは,フレームレート統計中,低い側の1%を示す値だ。しかし,1パーセンタイルfpsでは,スタッター発生時のフレームレートや頻度を切り捨てるために,ゲームプレイのスムーズさを表す値としては適当でないないと,NVIDIAは主張する。スタッターの頻度が統計的に1%未満でも,数秒に1回という頻度で発生するならゲームプレイに支障を来すので,NVIDIAの主張も理解できる。

その点,下位1%の平均値を取る1% LOW FPSは,スタッターの頻度が高ければ値が最小fpsに近くなり,頻度が低いなら1パーセンタイルfpsに近づくので,ゲームプレイのスムーズさを表す値としてふさわしい,というわけだ。なかなか説得力のある主張という印象を受ける。

今のところ,1% LOW FPSに注目しているフレームレート計測ツールはFrameView 1.3だけだが,AMD傘下のオープンソースプロジェクト「GPUOpen」が提供しているフレームレート計測ツール「OCAT」のように,フレームの詳細ログが残せるツールなら,Excelのような表計算ソフトで計算することで,1% LOW FPSを算出できるだろう。その点では,それなりに汎用性もある値ではなかろうか。

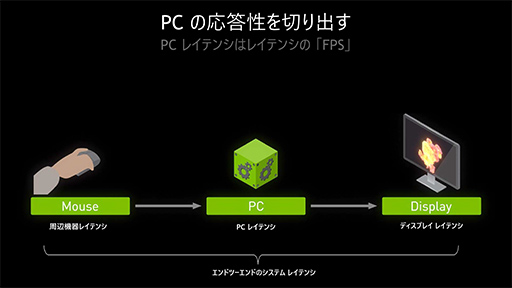

FrameView 1.3におけるもうひとつの目玉であるPC Latencyは,キーボードやマウスといった入力デバイスや,ディスプレイ側の遅延を含まない,PC内部における遅延を測定して記録する機能だ。

|

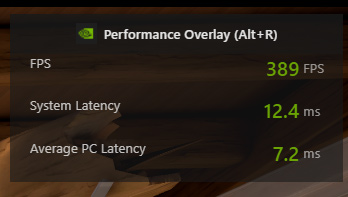

GeForceユーザーなら覚えているかもしれないが,GeForce向けドライバソフトの「GeForce 512.59 Driver」から,GeForceユーザー用ソフト「GeForce Experience」のオーバーレイ機能に,PC内部の遅延を表示する「Reflex Stats」が加わっている

|

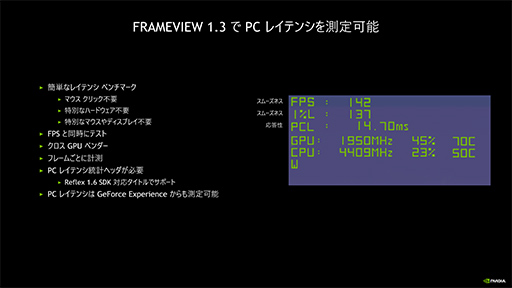

FrameView 1.3に加わったPC Latency機能は,GeForce ExperienceのReflex Stats機能をFrameViewに実装したものだ。よって,Reflex Stats機能と同様に,ゲーム側がNVIDIA独自の遅延低減技術「Reflex」に対応している必要がある。具体的には,「Reflex 1.6 SDK」に対応していないと,FrameView 1.3でPC Latencyは測定できない。

|

すべてのゲームで利用できる機能ではないが,「eスポーツ系タイトルを中心に多くのタイトルがReflex 1.6 SDKに対応しており,今後も続々増える」とNVIDIAは主張している。ちなみに,本稿執筆時点では,合計39タイトルがReflex 1.6 SDKに対応済みだそうだ。

|

対応ゲームタイトルが限られる点を考慮すると,「GeForce ExperienceのReflex Statsと何が違うのか」と思うかもしれない。GeForce Experienceは,NVIDIA製GPUでしか使えないツールであるが,FrameView 1.3は,AMDやIntelのGPUでもPC Latencyを測定できる点が大きな違いだ。

余談だが,FortniteでFrameView 1.3を使う場合,ゲーム側の設定で「レイテンシーマーカー」をオンにしないと,PC Latencyの測定ができない。

|

しかも,レイテンシーマーカーの設定は,NVIDIA製GPUでしか表示されない。AMDやIntelのGPUでオンにするには,テキストエディタで以下の設定ファイルを編集する必要がある。

- C:¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥FortniteGame

¥Saved ¥Config ¥Windows Client ¥GameUser Settings.ini

このファイルをテキストエディタで開き,「bLatencyTweak1」という項目の右側を「True」に変えて保存すれば,NVIDIA以外のGPUでもレイテンシーマーカーの設定を変えられるようになるので,PC Latencyの測定が可能になるそうだ。実際に,「Radeon RX 6700 XT」で指示どおりに設定ファイルを変更したところ,測定できることを確認できた。

新しい項目が加わったFrameViewのオーバーレイ

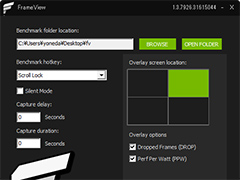

新しい機能の追加にともなって,FrameView 1.3ではオーバーレイも新しくなっている。ただ,FrameView自体の使い方は,ほとんど変わっておらず,あいかわらずシンプルすぎるほどだ。

|

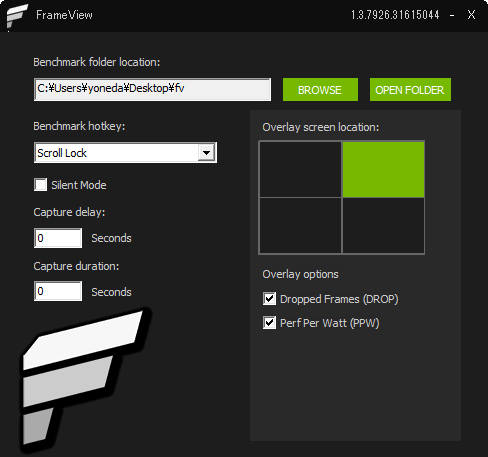

起動時に出てくる設定画面を説明していこう。

まず,「Benchmark folder location」は,測定のログファイルが記録されるフォルダを任意に設定する項目だ。その下にある「Benchmark hotkey」は,ベンチマークの開始や終了に使うホットキーの設定である。ここで選択できるのは,[Scroll Lock]キーか[F10]キーのいずれかだけだ。「Silent Mode」にチェックを入れると,ベンチマーク開始の終了時に鳴るチャイムが鳴らなくなる。

「Capture delay」は,ホットキーを押してからベンチマークが始まるまでの遅延時間を,「Capture duration」には,ベンチマーク測定時間をそれぞれ秒単位で設定する項目だ。Capture durationに0をセットすると,ベンチマークの終了を手動で行うようになる。ベンチマーク実行時間を事前に決めず,手動操作で止めたい場合に使うといい。

設定画面の右側にある「Overlay screen location」は,FrameView 1.3のオーバーレイ表示位置を,画面の四隅から選ぶ。

その下にある「Drop Frames」にチェックを入れると,フレーム落ちの数が,「PerfPer Watt」にチェックを入れると消費電力あたりの性能を,オーバーレイ表示に追加できる。ただし,先述したとおり,PerfPer Wattが計測できるのはNVIDIA製GPUのみだ。それ以外のGPUでチェックを入れても,オーバーレイ表示では「N/A」(※値なし)となる。

実にシンプルなのはいいことだが,ホットキーが2つしか選べないので,Scroll Lockキーがない小型キーボードを使っていて,なおかつゲーム側でF10キーに機能が割り当てられていると測定できないのが弱点だろう。

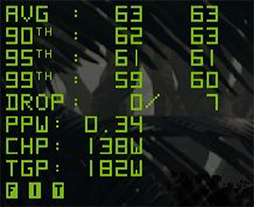

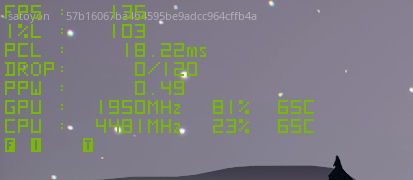

FrameViewを起動したままの状態でゲームを起動すると,設定位置にオーバーレイが表示される。

|

表示の意味は以下のとおりだ。

- FPS:現在のフレームレート

- 1%L:1% LOW FPS

- PCL:PC Latency

- DROP:フレーム落ちの数

- PPW:1Wあたりのフレーム表示数

- GPU:GPUクロック,使用率,GPU温度

- CPU:CPUクロック,使用率,CPU温度

これらの情報の下には,ゲームの動作状況を示すインジケータもある。インジケータの意味は以下のとおりだ。

- F:フルスクリーンモード

- W:ウインドウモード

- I:Immediate Independent Flipモード。フレームを切り替える(フリップする)DirectXのモードのひとつで,ハードウェアによるフリップを行うもっとも低遅延なモード

- T:V-Syncオフのときに表示されるインジケータ。テアリングが生じる状態を示している

- V:V-Syncオンのときに表示されるインジケータ

少々気になるのは,筆者がFrameView 1.3を試したところ,Radeon RX 6700 XTだと,低遅延化機能である「Radeon Anti Lag」を有効にしても,「GeForce RTX 3080」でReflexをオンにしたときと比べて,2倍以上のPC Latencyが表示される点だ。「クラスが違うGPUなので比較にならないからでは?」とも考えたが,それでも2倍は異様に大きい。

こういう結果が出ると,「FrameViewはNVIDIA製のツールなので,競合GPUだと正しいPC Latencyを計測できないのではないか」という疑いを持ってしまうものだ。この点が,FrameViewを異なるメーカーのGPU同士で性能を比較するテストで使いにくくしていると言えよう。GPUOpen製のフレームレート計測ツールであるOCATがソースコードを公開しているように,NVIDIAがFrameViewのソースコードを公開していれば,疑いが入り込む余地がなくなる(※少なくとも外部から検証できる)ので,今後の公開に期待したい。

NVIDIA公式WebサイトのFrameView情報ページ

FortniteとOverwatchにベンチマーク専用マップが登場

MOBAやバトルロイヤル系ゲームにおけるベンチマークテストは,プレイヤーの操作が必要になるのが難しいところだ。プレイヤーや他プレイヤーの数と動き,マップの状態によってPCへの処理負荷やフレームレートが変わってしまうので,毎回同じ条件での比較が難しい。

たとえば,4Gamerのベンチマークレギュレーションでは,人の操作を排除して同条件での比較を可能にするために,「Fortnite」のリプレイ機能を利用している。ただ,Fortniteのリプレイデータは,ゲーム側でアップデートが行われると使えなくなってしまう。リプレイデータが変わると,フレームレートも微妙に変わってしまうので,同一条件での比較は困難になるわけだ。

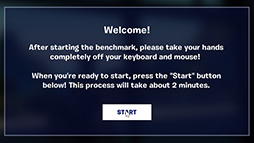

そんな実情を考慮して,FrameView 1.3の提供に合わせてNVIDIAは,Fortniteと「Overwatch」で利用できるベンチマーク専用マップの提供を開始した。

NVIDIA製のマップを使うと,人による操作が不要で,おおむね同じシーンが再現できるので,フレームレートなどを比較するのに最適だ。FortniteやOverwatchは,基本プレイが無料という点も強みなので,読者が新しいGPUやCPUを購入したときに活用できるだろう。

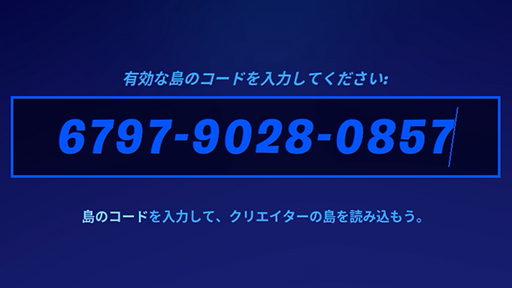

●Fortnite

Fortniteでは,クリエイティブモードで作成した「TILTED TOWERS BENCHMARK」という島が公開された。ゲームの選択で「島のコード」を選び,「6797-9028-0857」を入力しよう。

|

|

テストシークエンスの内容は,動くマップを眺めたり,ウォークスルー的に移動したりするシーンのつなぎ合わせだ。GeForce RTX 3080でFrameView 1.3を表示した状態で実行した動画を掲載しておこう。

●Overwatch

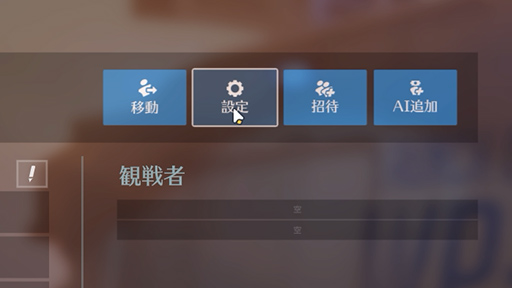

Overwatchでベンチマークマップを利用するには,ゲームの選択で「ゲーム・ブラウザー」を選んでから,「作成」をクリックする。

|

ゲーム作成画面に切り替わるので,右側にある「設定」を選択する。

|

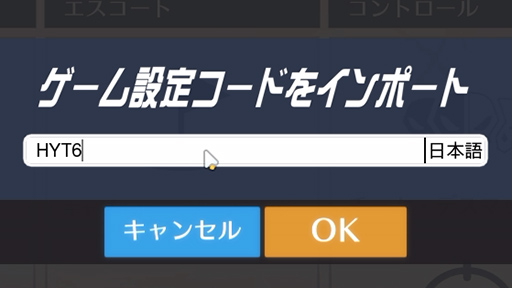

設定画面の右側にある「ロード」アイコンをクリックして,ゲーム設定コードとして「HYT6」を入力しよう。

|

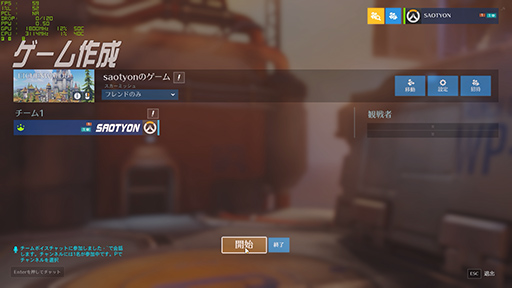

これで「Bench Test fps」というゲームがインポートできる。[Esc]キーを押して作成画面に戻り,「開始」をクリックすればスタートだ。

|

テストシークエンスの内容は,多数のBot同士による戦いを観戦するというもの。BotはAIで動いているため,常に同じ動きというわけではないが,数が多いために1つ1つのBotによる動きが多少変わっても,フレームレートに大きな影響はないだろう。始めるとBot対戦が延々と続くので,FrameViewなどのツールでベンチマークを取るのなら,適当な時間で切って測定すればいい。

同じくGeForce RTX 3080で実行した動画を掲載しておこう。

ICATやLDATにも新機能が加わる

冒頭で述べたとおり,NVIDIAは,ICATやLDATにも新機能を追加した。簡単に紹介しておきたい。

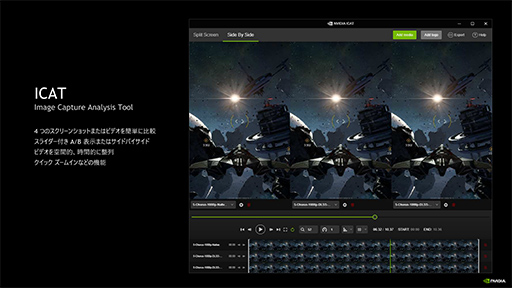

以前に4Gamerでも紹介したとおり,ICAT(Image Comparison & Analysis Tool)は,ゲームの画質を比較検討するツールである。最大4本までの動画や静止画を並べて比較したり,画像中にスライダーを入れてA/B比較を行ったりできる。

ざっくり言ってしまえば,NVIDIA独自の超解像技術「DLSS」や,AIを用いたアンチエイリアシング技術「DLAA」の画質をアピールするために提供しているツールだ。ただ,ゲーマーもアップスケーリング技術を利用するときに,画質を比較してみたいといった用途に利用できるだろう。

|

最新版となる「ICAT Version 0.3.14」では,Webサイトで比較用データを公開するためのエクスポート機能が追加されている。Webサイトに埋め込み可能な形で必要なデータをエクスポートできるので,Blogで比較した結果を公開したいという場合や,Webサイトに掲載するときに使えるというわけで,基本的にはICATを使って画質を比較したいメディア向けの機能だ。

|

NVIDIA公式WebサイトのICAT情報ページ

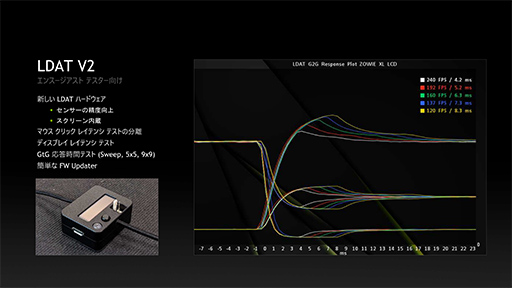

一方のLDAT(Latency Display Analysis Tool)は,メジャーアップデートにより「LDAT V2」となった。まだ実物は見ていないのだが,計測用センサーの精度が向上したほか,センサー部に小型のOLEDディスプレイを搭載して,リアルタイムで結果を確認しやすくなるとのことだ。

|

ファームウェアを含むソフトウェアも改定されており,マウスの内部遅延とディスプレイ内部の遅延を測定できるようになり,さらに,ディスプレイの中間調(Gray-to-Gray)応答速度も測定可能になるという。話を聞く限りでは,かなり充実したツールになる模様である。

LDATは専用のセンサーや対応ディスプレイ,対応マウスなどが必要な計測ツールなので,ゲーマーが使えるものではない。ただ,4Gamerのようなメディアにとっては,ディスプレイやマウスのレビューで使えそうだ。機会があれば,LDAT V2についても別途,レポートしてみたい。

NVIDIA公式WebサイトのLDAT情報ページ

- 関連タイトル:

GeForce Driver

GeForce Driver

- この記事のURL:

Copyright(C)2011 NVIDIA Corporation