イベント

オンライン授業・研修におけるゲーミフィケーションの活用事例を紹介。「eラーニングアワード 2020 フォーラム」レポート

本稿では,最終日に行われたセッションの1つ,「【ゲーミフィケーショントラック2020】〜コロナ禍のオンライン学習で楽しくモチベーションUPを試みた事例紹介など〜」の模様をお伝えする。このセッションでは,オンライン授業・研修におけるゲーミフィケーションの活用事例などが紹介された。登壇したのは,以下の4名である。

・日本ゲーミフィケーション協会 代表理事 岸本好弘氏

・武蔵野学院大学 国際コミュニケーション学部 教授 / EdTech研究所 所長 坂井裕紀氏

・Digika 代表取締役社長 橋本恭伸氏

・デジタル・ナレッジ 文教ソリューション事業部 / 管理本部 事業部長 兼 管理本部長 中嶋竜一氏

|

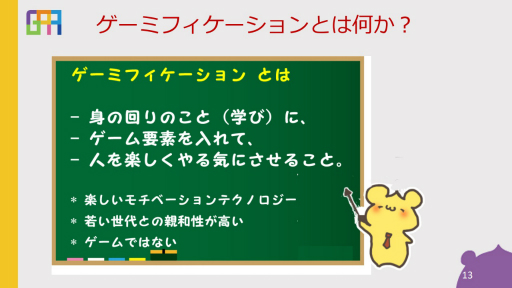

ゲーミフィケーションとは,「身の回りのことにゲーム要素を入れて,人を楽しくやる気にさせること」だが,岸本好弘氏はその最新事例として,自身が講師を務める高校・大学でのオンライン授業を紹介した。

それによると,オンライン授業における生徒や学生の出席率は,通常の授業よりもかなり高くなるのだという。教員が目の前の画面に映し出されるので,学生はあたかもマンツーマンで授業を受けている印象を受け,モチベーションが上がるといったポジティブな側面があるそうだ。

ネガティブな側面としては,学生がきちんと授業の内容を理解しているのかどうかが教員側で判断しづらいことが挙げられた。そのため,学生の質問をチャットで伝えてもらうなど,インタラクティブな機能を活用する必要があるという。またチャットには,通常の授業ではあまり発言しないような学生も,気兼ねなく質問できるというメリットがあると岸本氏は語った。

|

|

もちろんオンライン授業におけるゲーミフィケーションの活用も,オフライン授業のときとはやり方を変える必要があるわけだが,岸本氏はオンライン授業でゲーミフィケーションを使う3つのコツを発見したという。

|

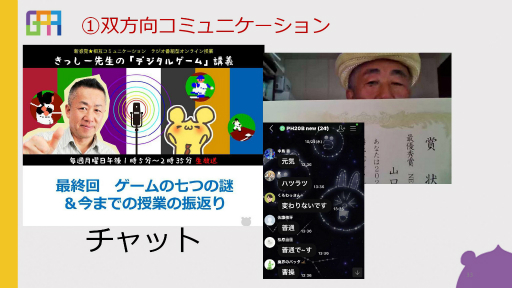

1つめは「双方向コミュニケーション」だ。岸本氏は,授業はラジオ番組化して音声のみで進めていき,質問はチャットで伝えてもらうという双方向性を保って授業を進めたのだという。すると学生からは「声だけなので集中できる」「本当にマンツーマンで教えてもらっている感じがする」といった高評価の感想が寄せられたそうだ。また「自分がチャットに書き込んだ質問が取り上げられたのが嬉しかった」という感想も学生もいたのだとか。

そのほか成績優秀な学生をオンラインを介して表彰したり,SNSのオープンチャットで学生の体調を確認したりといった,やはり双方向的なコミュニケーションを図っていたという。

|

2つめは「授業の中のブレイク」,つまり休憩時間を設けたことである。大学の授業は90分1コマで,学生にとってはかなり長い。そこで岸本氏は,授業開始から40分経ったら5分間の休憩を挟むようにしたという。また休憩中は,チャットで学生に「今日のご飯は何を食べた?」といった問いかけをするなど,雑談する機会を増やしていたとのこと。

|

3つめは「講師が楽しそう」であることで,岸本氏は自身が授業を楽しんでいることを学生に伝えることに努めていたという。また社会人向けの講座では,セッションの最後に皆でポーズを取って記念写真を撮るといったこともやっていたそうだ。

|

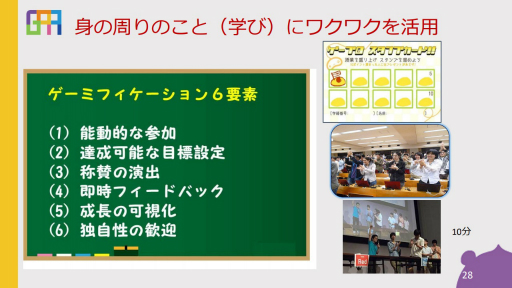

以上のように,学生と教員の関係が一方通行になりがちなところへ,双方向のコミュニケーションを加えながら,生徒を表彰する「称賛の演出」(クリアすると褒められる)や,質問にチャットでリアルタイムで答える「即時フィードバック」(結果がすぐに出る)といったゲーミフィケーションの要素を入れていくことが,オンライン授業におけるコツだ。

続いて登壇した,橋本恭伸氏が社長を務めるDigikaは,5〜8歳の子どもに向けて,「イメージ暗算」(そろばん式暗算)を短期効率的に習得する学習法「そろタッチ」を展開している。

Digikaでは,そろタッチのプロジェクトを「教材開発」ではなく「学習効果開発」と捉えており,そこにはゲーミフィケーションが欠かせないのだという。セッションではそろタッチを使って学習している世界中の子ども達が腕を競った,オンライン暗算大会「そろFES」の事例が紹介された。そろFESは,レベル別に部門を分けたり(達成可能な目標設定),結果が次々にアプリに届く(成長の可視化)など,岸本氏の提唱するゲーミフィケーションの6要素を含んだ設計となっているそうだ。結果としてそろFESは大盛況となり,子ども達も橋本氏らも,その後のモチベーションにつながるものになっているという。

|

3人めの坂井裕紀氏は,「社会課題を解決するリーダーシップの実践」という体験型の授業を,オンラインで行った事例を紹介した。授業は本来,全15週間かかるはずだったが,コロナ禍の影響で3日間に集中して行われたという。

授業に使われたゲーム要素は,「ゴール」「ルール」「フィードバック」「アチーブメント」「アバター」といったもの。ゲーミフィケーションの一般的な要素である「PBL」,すなわち「ポイント」「バッジ」「リーダーボード」は,学生の外発的動機付けを刺激しすぎないよう配慮したそうだ。

|

1日めは「個々のリーダーシップ」を発揮する練習として,学生を4〜6人のチームに分け,各チームに「リーダーシップ」を構成する言葉を集めたワードクラウドを作らせ,コンペを行った。各チームのメンバーはリーダー,タイムキーパー,グラフィッカー,フォロワーという役割のいずれかが割り振られ,それぞれのリーダーシップを発揮して作業を進めていく。

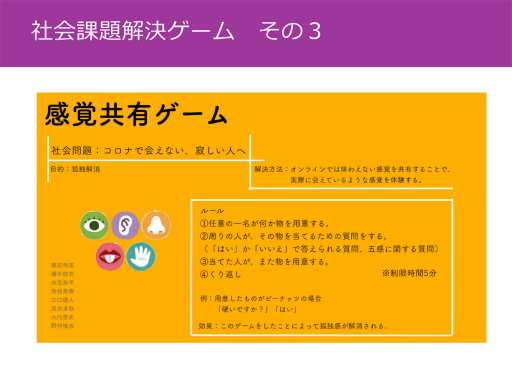

2日めは「課題を解決するリーダーシップ」の練習として,学生達を6〜8人のチームに分け,各チームに「身近な社会問題」を解決するゲームを作らせ,コンペを行った。ここでもチーム内のメンバー各自には,それぞれ役割が割り振られる。

坂井氏によると,各チームが取り上げた社会課題や,その解決法をゲーム化するにあたってのルール作りが素晴らしく良かったとのこと。とくに,コロナ禍でなかなか他人とコミュニケーションを図る機会がないという社会問題を採り上げた「感覚共有ゲーム」を称賛していた。

|

3日めは「世界の課題を解決するリーダーシップ」の練習として,「持続可能な開発目標」(SDGs)の達成に貢献するためのゲーミフィケーションを用いた行動を決め,そのPR動画を作成し動画配信サイトに投稿させた。各チームに人数制限はなく,メンバーの入れ替えや勧誘などは可能だが,こちらも役割が割り振られる。

初めて動画作成にチャレンジする学生も少なからずいたが,結果は各チームとも制限時間内に動画を完成させ,配信サイトに投稿するところまで漕ぎ着けたそうだ。

|

|

この授業については,100%の学生が「授業内容は面白い」,98.4%が「授業内容に満足している」,98.4%の学生が「授業内容は役に立つ」,93.5%が「授業内容を今後実践できる」と高い評価を得た。より具体的には「家にいるのに3日間で多くの人と出会うという,不思議で貴重な体験」「大学に通っていないのに,80人が同じ時間に同じ授業を受けていることに感動した」「オンラインならではの良さが前面に出た素晴らしい授業」といった感想が寄せられたという。

この結果について坂井氏は,外発的動機付けが強調されすぎないようPBLを控えめにし,主としてストーリーやチャレンジ,好奇心といった内容的なゲーミフィケーション要素を採り入れたことが,学生の授業に対するエンゲージメントを高め,授業の評価に影響した可能性があると考察。

結論として「オンライン授業ではPBLの実装が容易な一方で,学習者の表情や態度を把握することは難しい」「PBLは学習者の外発的動機付けを高めるが,それが強すぎると学習者の授業に対するエンゲージメントが低下する」「そのためPBL以外のゲーミフィケーション要素をバランス良く用い,学習者の内発的動機付けが維持・喚起できる授業の設計と進行が従来の対面授業よりも重要である」とまとめた。

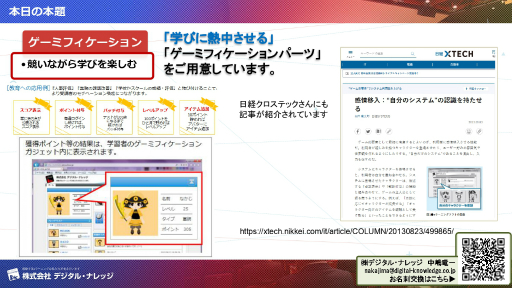

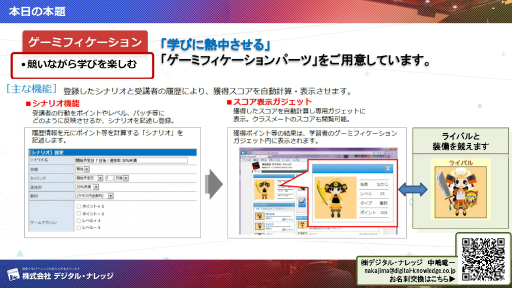

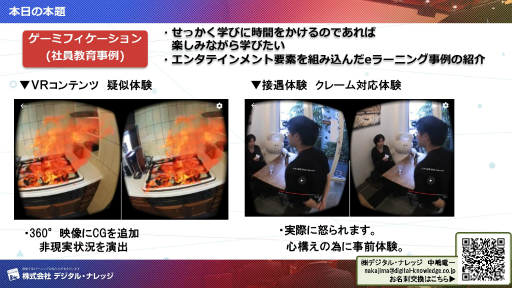

最後の中嶋竜一氏が所属するデジタル・ナレッジは,企業の研修部門や学校,教育機関にeラーニングソリューションを提供している。今回は,ゲーミフィケーションを組み込んだ社員教育事例が紹介された。

ソリューションの主な機能は,登録したシナリオと受講者の履歴により,獲得スコアを自動計算し表示するというもの。具体的には毎日勉強し,テストの結果が良ければポイントが貯まっていく。貯めたポイントは,例えば優れた装備と交換できるが,同期の社員も同じように装備を集めているので,互いに「負けないぞ!」となり競争が発生するというわけである。

デジタル・ナレッジには,さまざまな形でこうしたソリューションを提供する用意があるそうだ。

|

|

|

|

|

セッションの後半には,登壇者によるパネルディスカッションが行われた。最初のテーマは,「ほかの人から聞いた,オンライン授業・研修におけるゲーミフィケーションの活用事例」だ。

坂井氏は,教員各自が受講者を和ませるためにアイスブレイクを工夫していたことを挙げた。また顔を出したがらない学生に対して,ゲーム的なルールを設けて顔を出させる,あるいは顔を出さなくてもいいように音声重視の授業にするといった試みもあったとのこと。

中嶋氏は,「難しく考えなくとも,ゲーミフィケーション的な試みは普通にある」とし,営業成績が優秀な店舗や社員を表彰したり,生々しい話でもキャラクターを使って伝えると優しく聞こえたりすることを挙げた。

一方,岸本氏は,「いかにして雑談の機会を設けるか」という話をする教員がいたことを挙げ,ゲーム開発においてアイデアが生まれるのは会議の場よりも,むしろそのあとの休憩時間だったことを指摘。オンラインの授業や研修,会議も終わったあとに参加者が雑談で意見を交わし合う場を設けるといいのではないかと提案した。

次のテーマは,「ゲーミフィケーションTech」。これはFinTech(金融×テクノロジー)やEdTech(教育×テクノロジー)に倣った造語で,つまりゲーミフィケーションにデジタルやICTを掛け合わせて新しい価値を生み出せないかという意味である。岸本氏はオンライン会議システムを例に挙げ,「他人への称賛をさらに表現できる機能を付ければ,もっと盛り上がるのではないか」と語った。

坂井氏は,写真や動画を簡単に加工して共有できるSNSアプリを例に挙げ,オンライン授業中に皆でハロウィンの仮装をしたことを紹介。「普通の授業で仮装するのはかなりハードルが高いけれども,オンライン授業とテクノロジーを掛け合わせれば手軽に楽しめる」と話していた。

中嶋氏は,新しいテクノロジーが登場する都度,教育やゲーミフィケーションに応用できないか考えているという。デジタル・ナレッジのeラーニングソリューションに,VRコンテンツを導入したのもその1つだ。

橋本氏は,DigikaがAIの機械学習により子どものパフォーマンスを予測し,それに合わせた個別の学習内容を提供する研究を進めていることを紹介。これは,ゲーミフィケーション6要素の1つである「達成可能な目標設定」を実現する試みである。

最後のテーマは,「これからのオンライン授業・研修の展望」。

中嶋氏は誰もがスマートフォンやタブレットを持っていることに言及し,「簡単に教材が作れるようになる」「先行しているSNSの技術が教育にも降りてくる。いいデバイスや技術は,オンライン授業にも活用の余地がまだまだたくさんある」と語った。

橋本氏は,幼児や小学校低学年の「やった!」「楽しい!」という気持ち,さらにはその先にある学習効果を引き出すためにゲーミフィケーションは必須であるとし,Digikaではこの先その重要性をより高めていくと意気込みを見せていた。

坂井氏は,オンライン授業・研修には追い風が吹いているとする一方,教員ごとのクオリティの差が生まれることを予想。例えば,教員によってはオンライン会議システムの機能を無理に使って,逆に面白くない,分かりにくくなるといった事態が生まれるというわけである。そこで専門のコミュニティや勉強会を設けて,事例を共有することでフォローできればうまくいくのではないかとまとめていた。

「eラーニングアワード 2020」公式サイト

- この記事のURL: