イベント

ゲーミフィケーションを活用して「辛い」ことを「楽しく」しよう。「日本ゲーミフィケーション協会発足パーティー」をレポート

|

まず冒頭では,代表理事の岸本好弘氏がゲーミフィケーション協会の設立趣旨を説明した。岸本氏は,かつてナムコで「ファミリースタジアム」シリーズ,その後もコーエーでゲーム開発に携わり,その後東京工科大学のメディア学部特任准教授を6年間務めていた人物で,4Gamerでも,他業種でゲーム業界での経験を活かして活躍している人物を訪ねる「意外なところにゲーム人」を連載している。

|

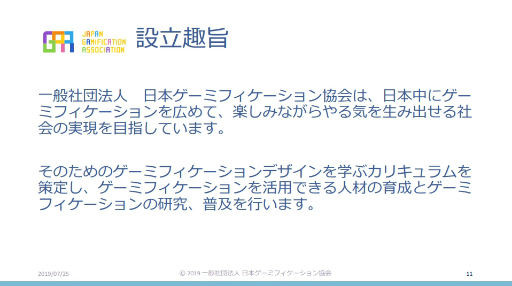

同協会は,「日本中にゲーミフィケーションを広めて,楽しみながらやる気を出せる社会の実現」を目指しており,そのために「『ゲーミフィケーションデザイン』を活用できる人材の育成」と「ゲーミフィケーションの研究・普及を支援する」ことが主な目的だという。

|

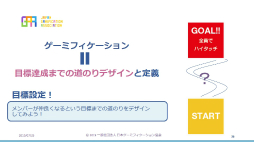

ゲーミフィケーションとは,「ゲームのエッセンスを用いて課題の意欲的な解決や改善を図ること」を指す言葉で,近年は教育や社員育成などの分野で活用していこうという動きも出てきている。

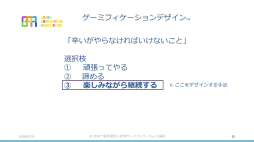

かつては“受験勉強”や“キツイ仕事”といった「辛いがやらなければいけないこと」は,“頑張ってやる”か“諦める”という選択肢しかなかったが,これからはゲーミフィケーションを導入することで“楽しみながら継続する”という選択肢を加えていこうというのが協会の目指す目標というわけだ。

|

|

こういった“楽しみながら継続する”ということの大切さを,理解してくれる教育機関や,企業は多くなっているそうだが,一方で「ゲーミフィケーションをどうやって導入すればいいのかが分からない」という声も非常に多いのだという。そもそも日本国内には,ゲーミフィケーションを学べる大学や専門学校,インターネットのカリキュラムも少なく,ゲーミフィケーションを用いて人を動かす仕掛けを作れる人が不足していると岸本氏は感じたのだそうだ。

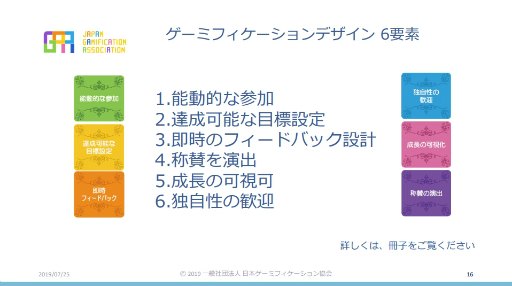

そこで,同協会は岸本氏が29年間にわたり,ゲーム開発に携わってきた経験と,6年間研究者として大学に在籍していた経験から導き出した“プレイヤーがハマるゲームデザイン”を整理し,ゲーム以外に活用できる6つの要素を「ゲーミフィケーションデザイン」として体系化。興味を持ってもらった企業と連携しながら,これからゲーミフィケーションデザインを1年間かけて段階的に学べるプログラムを提供していきたいと語った。

|

|

中尾氏は,かつて陸上自衛隊の情報小隊に所属しており,過酷で有名なレンジャー訓練も経験したのだそう。その後,eラーニング業界でゲーミフィケーションを活用したアプリ開発などに携わるようになり,最近ではプログラミング教育の分野にも携わっているという。

そんな氏によると,テクノロジーの分野だけでなく,子育てや医療・介護といったリアルな場面でも活用できるのだと語る。

その事例として,中尾氏は,自身が高校生にプログラミングを教えることになった経験を挙げた。

そのとき,中尾氏はC言語を使ったプログラミングを教えていたそうだが,初めはかなりの学生が途中で脱落してしまったのだという。そこで,中尾氏は自衛隊のレンジャー訓練に用いられていた,訓練に参加したくなるようなモチベーションの上げ方をゲーミフィケーションでアレンジしつつ,授業の中に導入。結果,生徒のやる気が上がったそうだ。

|

|

このようにリアルの授業やコミュニケーションでもゲーミフィケーションは活用できると語り,多様な場面で“楽しみながら継続する”選択肢を与えられるゲーミフィケーションデザイナーを育成し,活躍させていきたいと語った。

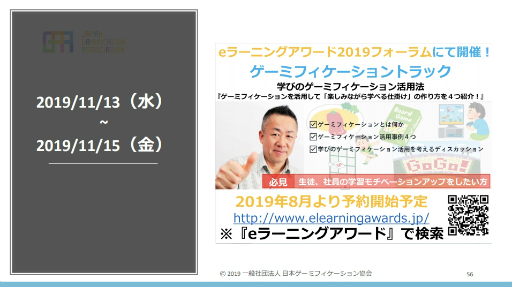

そして,将来は蓄積した知見をゲーミフィケーションデザイナーたちが披露するカンファレンスを開催したり,日本からアジアに向けて人材を輩出していきたいと述べた。

|

|

|

原氏は,NECやBIGLOBEに勤務した後,子供向けにIT教育を主とした会社プロキッズを設立し,プログラミング教室や教材開発,大人向けの教育研修などを行っている。

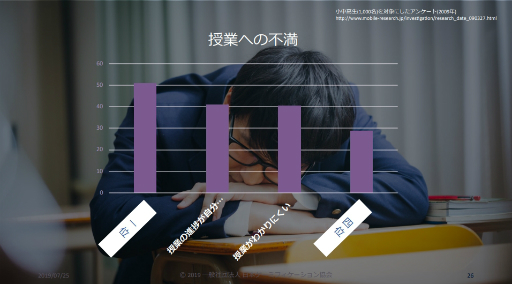

そんな原氏は,自身が授業を受けた経験などを例に挙げ,いくら授業をやってもモチベーションを持ってもらわなければ聞いてもらえないという考えに至ったという。モチベーションが高ければ自ら進んでやってくれる人もいるので,ゲーミフィケーションによって,やる気を促進することは非常に大切であると語った。

|

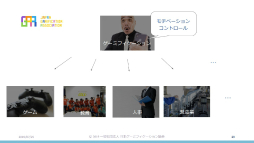

大切なのは「楽しく取り組めて,主体性を伸ばす」というところであり,ゲーミフィケーションは,1つのモチベーションコントロールの手法であると原氏は語る。そして,ゲームから生まれた“楽しく取り組める”エッセンスを教育,ビジネスで適用できるのではないかと続けた。

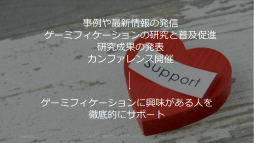

そのために,今後は協会として,事例や最新情報の発信を行ったり,ゲーミフィケーションの研究成果を発表するオープンな場を設けたりするなど,興味のある人を徹底的にサポートしていき,「ゲーミフィケーションで困ったらあそこに聞こう」となるような協会を目指していくと意気込みを語った。

|

|

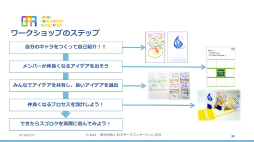

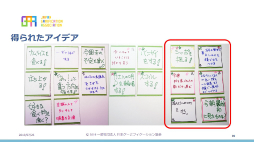

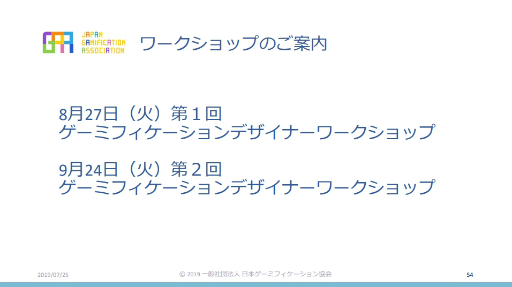

ワークショップデザイナーの関口大介氏からは,協会が開催予定のワークショップについての説明が行われた。

|

そして,自らの「辛い」環境をポジティブに改変するだけでなく,誰かの「辛い」を変えるようなゲーミフィケーションデザインを活用する人材を増やしていき,世の中をもっと面白くしていきたいと関口氏は語った。

|

|

|

|

|

|

|

|

セッション終了後に,短い時間ではあるが,代表理事を務める岸本好弘氏に質疑応答の機会が得られたので,そちらを本稿の締めとさせていただく。

4Gamer:

セッションでは「現在ゲーミフィケーションを活用できる人がいない」というお話がありました。過去にゲーミフィケーションを活用しようという動きは何度か取りざたされた時期があったと思いますが,そこで実践していた人の力を借りるということは考えられなかったのですか。

岸本氏:

もともとゲーミフィケーションというのは2011年にアメリカから入ってきた考え方なんですが,一度そのときにゲーミフィケーションの導入に失敗しているんです。

4Gamer:

といいますと?

岸本氏:

そのときは,とりあえず「ゲーミフィケーションはいいよ!」と煽る人ばかりで,ゲーミフィケーションができる人間がいない状態で実践してしまったんです。結果,粗悪な事例が乱造されてしまいました。

4Gamer:

なるほど。そもそも,できないまま始めてしまったので,今日までできる人があまり育たなかったのだと。

岸本氏:

はい。良いゲームと悪いゲームがあるように,ゲーミフィケーションにも良い,悪いがあるんです。ゲーミフィケーションを導入した企業からは「なんだ使えないじゃん」と言われてしまい,2年ぐらいでそのムーブメントは終わってしまいました。

セッションでも問題提起しましたが,ゲーミフィケーションを仕掛けられる人間がいなければ,活用事例も積み重なっていきません。なので,私たちはゲーミフィケーションを仕掛けられる人材を増やしていこうと思い,学べる場を提供することにしたんです。

4Gamer:

提唱されている「ゲーミフィケーションデザイン」というのは,岸本さんがゲーム業界で学んだ“プレイヤーがハマるゲームデザイン”を体系化したものということですが,例えば,“面白いゲームを作れるゲーム開発者”がすぐにゲーミフィケーションを活用して他業種に貢献することはできるのでしょうか。

岸本氏:

それはできないと思います。ゲーム開発者というのは,“楽しいゲームを作る”ことをゴールにしてシステムを作りますが,教育や企業の最終的なゴールは“何かが学べるようになる”“何かができるようになる”というところで,ゲーミフィケーションは目的達成の手段なんですよね。ゲーム開発者は“楽しくする”という思いが先行してしまって,ゲームそのものを作ってしまうんです。

亜細亜大学のサイトウアキヒロ先生(関連記事)もおっしゃっていましたが,ゲームを作ることと,ゲーム化することは違います。

4Gamer:

なるほど。その認識をまずは変えなければ難しいと。

岸本氏:

私はゲームの力というのは,娯楽だけではなくて世の中をもっとよりよくするために使えると思っています。将来はゲーミフィケーション市場が伸びていき,娯楽の分野と合わせてひとくくりに“ゲーム業界”と認識される未来が来ればいいなと思っています。もし,ゲーミフィケーションに,興味があるゲーム業界の方がいらっしゃれば,先輩としていろいろお教えしますので,ご一報いただければと思います。

4Gamer:

本日はありがとうございました。

日本ゲーミフィケーション協会 公式サイト

- この記事のURL: