イベント

「全国高等学校eスポーツ連盟」(JHSEF)の設立記者会見をレポート。eスポーツを通じて次世代の若者の未来を作り出すことを目指す

また会場では,JHSEFの活動内容に賛同した北米eスポーツ連盟(North America Schloastic Esports Federation。以下,NASEF)との提携に向けた基本合意締結が発表された。

|

最初に登壇したJHSEF 理事長 久保公人氏は,昨今,高校生の間でeスポーツへの関心が高まっている一方,社会的な理解が進んでおらず,またゲーム依存などの課題があることを説明。しかし世界的には,eスポーツが新しい時代の競技として各国で認知され,プロプレイヤーが参加する大会にはリアルスポーツ同等の高額賞金が提供される事例もあり,経済効果や競技人口の拡大などには目を見張るものがあると指摘した。

|

またJHSEFでは,eスポーツをユニバーサルスポーツと捉えているとのこと。つまり性別や障害の有無,身体能力の格差を問わず,多くの人が同じ環境で挑戦できることが,eスポーツの最大の魅力だと,久保氏は語った。さらにeスポーツを通じて戦略・戦術的な視点が得られること,チームメンバーとのローカルなコミュニケーションだけでなく世界中のプレイヤーとのグローバルなコミュニケーションの機会が得られることにも言及し,「高校生が仲間と一緒に真剣に向き合える環境を提供することには,大きな意義がある」と,JHSEFを設立した経緯を説明した。

続いてJHSEF 理事 大浦豊弘氏が,JHSEFの活動概要を紹介した。それによるとJHSEFの設立目的は「eスポーツがもたらす教育的価値を啓発し,eスポーツを通して高校生の成長に寄与し,社会で活躍する人材育成を支援する」とのこと。

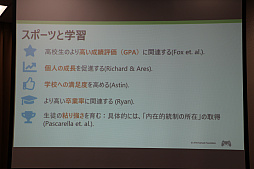

またeスポーツの教育的価値として,久保氏が言及したように,「ユニバーサルスポーツとしての価値」「頭脳と運動能力を向上させる価値」「コミュニケーションを向上させる価値」の3つを挙げた。とくにコミュニケーションに関しては,ある学校でeスポーツ部を作ったところ,それまで少し距離のあった留学生と日本人の生徒がeスポーツを通じて交流を深めるという事例が紹介された。

|

JHSEFの活動方針は,「ユニバーサルスポーツとして,あらゆる高校生がeスポーツを通して個人の能力を磨き,仲間との協調性を高める環境を作り,eスポーツが日本の新しい文化として社会に根付くことを目指す」というもの。大浦氏はわかりやすい例として高校野球を挙げ,地区予選を勝ち抜いた高校が全国大会に進出し,学校だけでなくその地域全体で応援するような地盤を目指すとした。

そのためJHSEFの使命は,「eスポーツの教育的価値,社会的意義を広く検証し,啓発していく」ことであるという。

それでは具体的に何をやっていくのかというと,「ユニバーサルスポーツとしての可能性の検証と発信」「eスポーツが内包する課題克服への取り組み」「高校生の国際性を育む活動を推進」「将来的に『全国高校eスポーツ選手権』を主催し,競技者の裾野拡大に貢献」「高等学校等のeスポーツ部発足および活動支援」の5つだ。

|

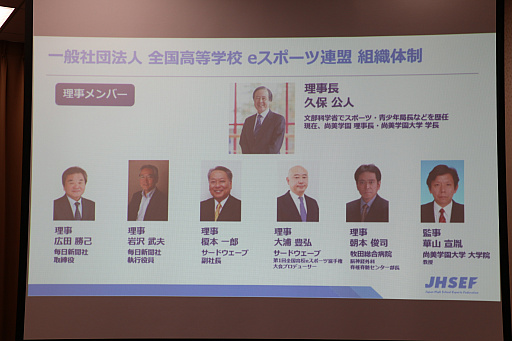

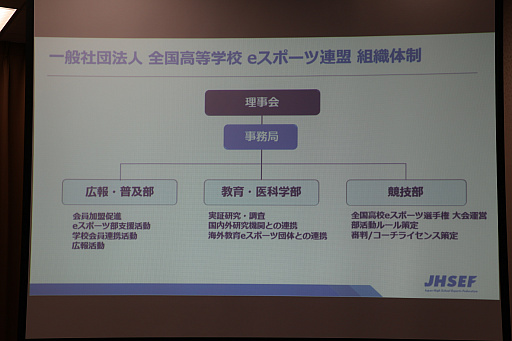

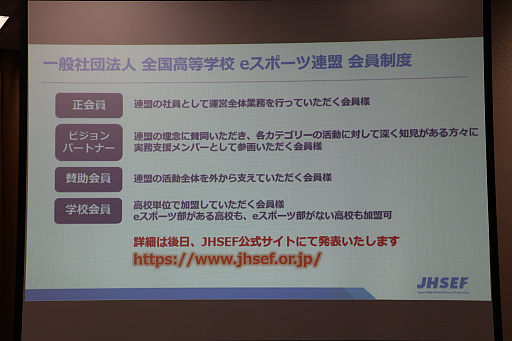

JHSEFの組織体系は,理事長の久保氏と大浦氏を含む5名の理事,幹事1名で構成される理事会,事務局,そして3つの部署で成り立っている。

3部署のうち「広報・普及部」は,会員の募集やeスポーツ部顧問が情報を共有できる仕組み作りなどを担当する。

「教育・医科学部」は,JHSEFの心臓部とのことで,eスポーツの教育的価値などの実証研究や調査を行う。また研究機関や海外のeスポーツ教育団体との連携なども手がける。

「競技部」は,全国高校eスポーツ選手権の大会運営を担当する。なおJHSEFは,将来的に競技種目を増やし,大会の規模拡大を図っていくとのこと。また,eスポーツ部を健全に発展させるための指針作りなどにも取り組むそうだ。

|

|

|

次に登壇したJHSEF 理事 朝本俊司氏は医師で,牧田総合病院 脳神経外科 脊椎脊髄センター部長を務める人物だ。また日本体育協会公認スポーツドクターや日本アイスホッケー連盟医・科学委員でもあり,アイスホッケーに留まらずあらゆるスポーツに関する医学に携わっているとのこと。

今回eスポーツに関わることになった朝本氏は,「リアルスポーツとeスポーツはまったく同じ。何ら変わりないと認識している」と断言。今後はeスポーツに関心のある医師を仲間に引き入れ,医学的見地からサポートしていきたいと意気込みを見せた。

|

具体的には,JHSEFの教育・医科学部に「医科学管理グループ」を設立し,さまざまなデータを蓄積し考察を重ねて,eスポーツが抱える課題の解決に向けた提言をしていくとのこと。

またゲーム依存症など,社会で取り沙汰されている問題に対しても正面から取り組んでいく。

加えてeスポーツで起こりうる問題は,リアルスポーツで起きているそれと同じであると朝本氏。そのため医科学管理グループには,リアルスポーツのさまざまな競技における専門性の高い医師達を集めるとのこと。「彼らの専門性の高さを,どんどんeスポーツに還元してもらいたい」と語った。

さらに「eスポーツは脳と反射神経の連携を極めるスポーツだと認識している」とし,「医学的に正しい方向に導くのが我々の使命」とも話していた。

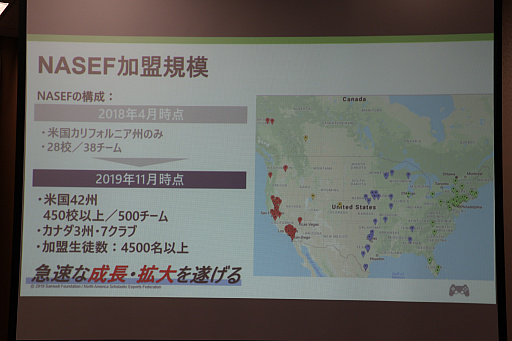

最後にNASEF 副教育最高責任者 兼 クラブ活性化上級役員 Kevin T.Brown氏が,NASEFの取り組みを紹介した。それによるとNASEFは,子ども達とゲームの関係を研究するプロジェクトとしてスタートしたとのこと。2018年4月にNASEFが開催した「リーグ・オブ・レジェンド」(以下,LoL)の大会には米カリフォルニア州の高校28校38チームが参加したが,2019年11月時点では米42州の450校以上500チーム,カナダの8クラブ(スライド作成時は7クラブだった)が参加する状況になったという。Brown氏は「この急激な規模拡大に,eスポーツの潜在的な可能性を見て取ることができる」と語った。

|

|

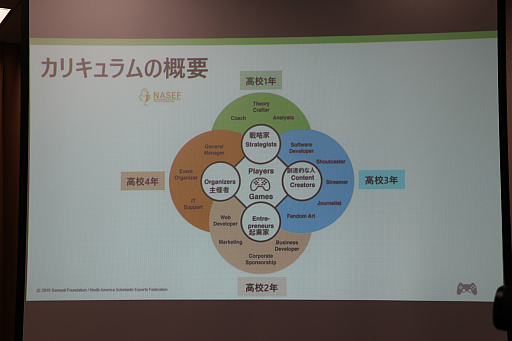

NASEFでは,加盟した高校にeスポーツ教育に関するカリキュラムを提供している。そのカリキュラムでは,まずeスポーツにまつわる15職種を「戦略家」「起業家」「クリエイター」「主催者」に分類し,年次ごとにそれらを一つずつ啓蒙していくとのこと。なおこのカリキュラムは米42州で承認されているそうだ。

|

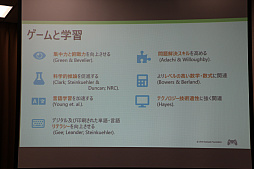

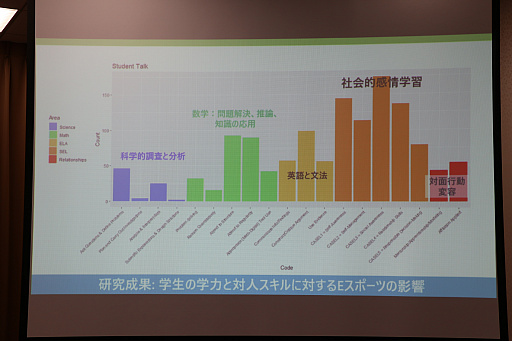

またNASEFではカリフォルニア大学アーバイン校と連携し,eスポーツが脳に与える影響を学術的に研究している。その1つ,「生徒の学力と対人スキルに対するeスポーツの影響」の研究成果では,母国語を英語としない参加者の英語力が成長する,そして参加者の社会的感情学習が大幅に向上する傾向が見られたという。

とくに後者について,Brown氏は「LoLのようにチームで戦うeスポーツは連携が重要になるので,感情を抑制したり協力したりする必要がある。そのため,この領域が大きく伸びた」とし,「中高生の段階で,自分の力を他人に協力するために使うことを学んでいる」「若者の感情的な成長にとってeスポーツは好影響を与えるという示唆」と表現した。

|

|

|

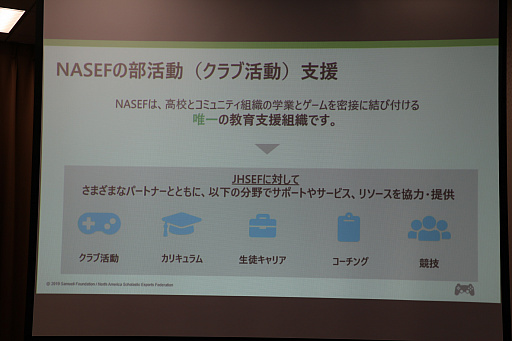

NASEFでは,チームやクラブの活動も支援している。具体的には「部活動」「カリキュラム」「生徒キャリア」「コーチング」「競技」という5つの領域における支援を行っており,上記のようなカリキュラムと,高校卒業後の生徒の進路を扱う部分が独自性につながっているとのこと。

|

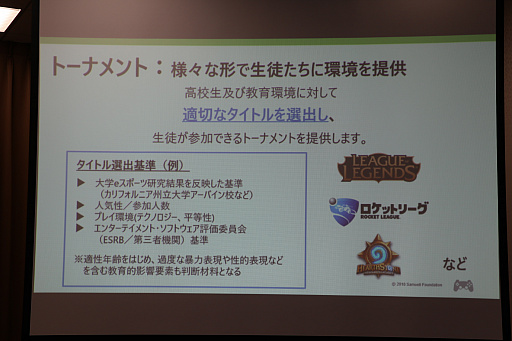

また競技に関しては,高校生および教育環境に対して基準に沿った適切なタイトルを選出しているという。その基準とは人気やプレイヤー数だけでなく,カリフォルニア大学アーバイン校のeスポーツ研究の成果なども考慮に入れているそうだ。

|

最後にBrown氏は,今回のJHSEFとNASEFの提携に向けた基本合意締結について,「今後は,両者が協力し,実りのあるeスポーツシーンを作っていきたい」と意気込みを見せていた。

|

|

「全国高等学校eスポーツ連盟」公式サイト

- この記事のURL: