イベント

「セガラリー」から「スペースチャンネル5」まで,水口哲也氏がセガ時代の自身を振り返った「黒川塾 五十三(53)」をレポート

|

このイベントは,メディアコンテンツ研究家の黒川文雄氏が,ゲストを招いて,ゲームを含むエンターテイメントのあるべき姿をポジティブに考えるというものである。

|

今回のテーマは「水口哲也 エンタテインメントの未来を語る」。会場ではゲームクリエイターの水口哲也氏が,エンターテイメントのこれまでと,VR,AR,MR,AIが台頭しつつある現在,そして未来のビジョンを語る……はずだったのだが,時間の関係で水口氏のセガ(現セガゲームス)在籍時代である2000年前後の話までで終わってしまった。

その代わり,水口氏の過去を振り返るという意味では興味深い内容となったので,ぜひご一読を。

|

トークは,水口氏がセガに入社した経緯から始まった。そもそも水口氏は大学生だった1990年ごろ,すでにVRについてのリサーチを始めていたが,当時は2Dグラフィックスが主流だったこともあって,ゲームにはあまり興味がなかったという。

そんな水口氏をゲーム業界に呼び込んだのが,セガの体感ゲーム用筐体「R-360」だった。R-360を見て「こんなものを作ってしまう会社があるのか」「セガに入れば,きっと何かを実現できる」と思ったそうだ。

そこでセガに入社しようと,知り合いのつてをたどって関係者を紹介してもらい,「VRなどを使ったエンターテイメントを実現したい」と夢を語ったところ,「じゃあ,セガに入ってもガッカリするかも」と言われたという。

それでもそのセガ関係者は,のちにセガ副社長を務める鈴木久司氏に水口氏を紹介。水口氏が「2Dのゲームではなく,その先にあるものを作りたい。たとえばバーチャルリアリティとか」と説明したところ,鈴木氏からは「そりゃ冷蔵庫(のパーシャル機能)か?」という返事が返ってきたそうである。

今ほど「バーチャル」という言葉が一般的ではなかった時代だけに,鈴木氏の反応は当然かもしれない。そこで,水口氏が自身の作った資料をもとに「アートとエンターテイメントの融合」を説いたところ,鈴木氏から「お前さん,頭が良すぎるんじゃないか」「面白いものを作る能力は感性なので,勉強では鍛えられない」と言われたとのこと。

そこで水口氏は,今なお評価の高いゲームの資料書籍「テレビゲーム―電視遊戯大全」から得た知識をもとに,「将来,ゲームと関連するエンターテイメントは一大メディアになる」と力説。

結局,鈴木氏の「まあ,こういうのが一人くらいいてもいいか」という判断で,水口氏はセガに入社することとなった。それが1990年のことである。

|

セガに入社したばかりの水口氏は,「ジョイポリス」の前身となるアミューズメントパークにどんなアトラクションを置くべきかといったようなリサーチをしつつ,フライトシミュレーターなどの軍事用技術をゲームに応用しようとする鈴木氏と一緒に海外を回っていたそうだ。

そうこうするうちに水口氏は,鈴木氏のオーダーを受け,アミューズメントパーク用アトラクションの映像制作に取りかかる。水口氏は当時のことを「ちょうど2Dから3Dに移行する激動の時代」と表現し,「3Dのことを分かっている先輩がいないため,すべて自分達で解決しなければならなかったが,それが良かったのではないか」と振り返った。

また,のちに映画「鉄コン筋クリート」の監督を務めたCGクリエイターのマイケル・アリアス氏との出会いも,この頃のことだったという。

さらに水口氏は,そうした映像を制作するために,入社1年めにして総計1億円にもおよぶ機材の稟議を通したというエピソードを披露。さすがにすんなりとはいかなかったそうだが,たとえ映像を外注したとしても同じくらいの予算が必要になり,社内でやればノウハウが蓄積されて将来的にゲームに応用できるという理由で,稟議は無事通ることとなった。

しかし,高価な機材が用意できたところで,作業が楽になったわけではない。たとえば,当時は3秒の映像を作るために3時間ものレンダリングが必要だった。そこで無駄をなくすために,終電で帰宅する直前にレンダリングを開始するわけだが,翌日出社して成果を確認すると,途中でエラーが発生して作業が止まっていることが頻繁にあったそうだ。

そうしてフラストレーションが溜まり,どうでもいいようなことでスタッフ間の言い争いが起きるといった悪循環に陥っていたという。

その一方で,セガ社内では,鈴木 裕氏が,グラフィックスの解像度こそ低いものの,リアルタイムレンダリングでの秒間30フレーム表示を目指して「バーチャレーシング」の開発を進めていた。当時の水口氏と鈴木 裕氏は,「映像とゲームのグラフィックスを同じクオリティでリアルタイムに動かせる日はいつだろうか」という話をしていたそうである。

|

そして1993年後半,水口氏も自身初のゲーム「セガラリーチャンピオンシップ」の開発を手がける。ラリーを題材にしたのは,「バーチャレーシング」がF1のゲームだったことに加え,サーキットよりもいろいろな風景を描いて“熱い走り”を表現したいと考えたことにあるという。

そのため,アメリカ西海岸の乾いた風景を再現すべくロケハンを行ったわけだが,撮影するのは岩肌やアスファルトと芝生の境目といった,テクスチャの素材になるようなものばかり。そのため現地の人達から「どうせ写真を撮るなら,もっといい景色がある」と不用なアドバイスをもらったこともあったそうだ。

また3Dゲームの場合,クルマの挙動は基本的に物理法則に沿ったものとなり,“熱い走り”を実現しようにも,なかなか思うような表現ができない。そこでプログラマーをラリーチームのメンバーが運転するクルマに乗せて,「どう運転すると気持ちいいか」「アグレッシブに走るとはどういうことか」「タイムを出すためにドライバーはどんなテクニックを駆使しているか」といったことを体感させたという。

こうした試みは,その次に手がけた「マンクスTT スーパーバイク」などでも行われたが,水口氏は「どうやったら本当にいいものができるのか,がむしゃらなだけ」と説明した。

たとえば「セガラリー」では,日本のトヨタとイタリアのランチアというチャンピオンカーの競演を実現しているが,これも水口氏自身の粘り強さと交渉テクニックが功を奏したとのこと。

とくに当時のトヨタの広報担当は,クルマとゲームではターゲット層が違うことなどを理由に話を断ってきたという。そこで3Dのゲーム映像を見せて,「これが全国のショッピングセンターや空港に置かれたら,絶対にトヨタの宣伝になる」と説得したところ,「ランチアがやるなら……」という条件を出してきたそうだ。

一方,ランチアとの交渉では,水口氏は「トヨタは絶対にやるといっています」という方便を使ったとのこと。そうなるとランチアは断るはずもなく,めでたくトヨタとの競演が決まったというわけである。

いずれの交渉も水口氏の粘り強さと機転がなければ成功しなかったわけだが,自身は「諦めが悪い」「実現するまで頑張るだけ」という言葉で表していた。

「実現するまで努力することへのモチベーションがどこから来るのか」という黒川氏の質問に,水口氏は「そうしないと,怠けてしまって本当の力を出さない。そういう自分が嫌だから」と回答。また,そうやって自分のやりたいことを確実に実現しているかのように見える水口氏だが,自身としては,その何倍も失敗している認識があるという。

なお,もともとゲーム開発を志していたわけではなかった水口氏が「セガラリー」を手がけるにあたり,セガ社内では反対も多かったという。それでも「セガラリー」は見事ヒットし,水口氏はゲームクリエイターとなるわけだが,大きく心構えが変わったのは,同作のリリース後にスペインでとある家族を見たときだという。

何でも,その家族は子どもがハンドルを握り,父親がブレーキ,祖父がクラッチというように3人で分担して「セガラリー」を楽しんでいたらしく,自分の想定していなかった光景に「ゲーム作りはすごい仕事だ」と考えるようになったそうだ。

そして水口氏はそのあともクルマのゲームを作り続けるわけだが,その一方で自身の気持ちは暗くなっていたという。このままクルマのゲームを突き詰めていくと,リアルな方向にしか進化しないだろうと予想がついたからである。

そこで「自分が本当は何をやりたいのか」をあらためて考えたとき,出てきたのが音楽だったとのこと。それから水口氏は,音楽とゲーム,音楽とエンターテイメントを融合させるコンテンツに携わっていくこととなる。

|

水口氏がプロデュースした初の音楽ゲーム「スペースチャンネル5」は,もともとディレクターの湯田高志氏らの企画で,もっとクールでアーティスティックな内容だったという。

「面白いけれど,ゲームとしては無理だな」と思った水口氏は,プロデュースを引き受けるにあたり「クールなだけでなくコミカルで楽しいものにしよう」と考えたそうだ。

そしてもう一つ,水口氏のライフワーク的なタイトル「Rez」の企画もほぼ同時に進行していたとのこと。こちらに関してはゲームの解像度と表現力が上がることにより,音と映像で心に訴えかけるようなことができないか,という狙いで作り始めたと語る。そこから“進化”とは何かを考え,“面白い”に“気持ちいい”をかけ合わせられないかという考えに至ったという。

「スペースチャンネル5」と「Rez」という2つの企画を形にするにあたり,水口氏はまずセガの社屋から出ることを考えた。というのは,「音楽とゲームを融合する」というアイデアに賛同する人が当時のセガ社内にいなかったからだ。

そこで1997年頃,渋谷にあるグループ企業の社屋が空いていることを知り,そこを拠点として続々と人材を採用し,ゲーム開発を始めたとのこと。これがのちにセガの社内スタジオであるユナイテッド・ゲーム・アーティスツになるわけである。

さて,「スペースチャンネル5」をゲームとして成立させるにあたり,水口氏は湯田氏らスタッフとともにニューヨークまでミュージカル「Stomp」を観に行ったという。このミュージカルは音楽とコメディを融合させた内容で,観客が参加する一幕もあり,まさに水口氏の求める「インタラクティブで遊びながら笑いが起きる」ものになっていたとのこと。

またパントマイムを生業にしている知人の助けを借りて,“笑い”のメカニズムや,メリハリを使って“笑い”を作ることなどをスタッフに学ばせたりもしたそうだ。

加えて重要なものを除き,ゲーム内のボイスは基本的に開発スタッフに演じさせたことも大きく,自分達のゲームという意識が強くなったという。

さらに「スペースチャンネル5」の開発バージョンをずっと触っているうちに,「うまくいったときに褒められたり,失敗したときに怒られたりすると面白いのでは」というアイデアが湧いてきて,次第に主人公のキャラクターが固まっていったというエピソードも披露された。

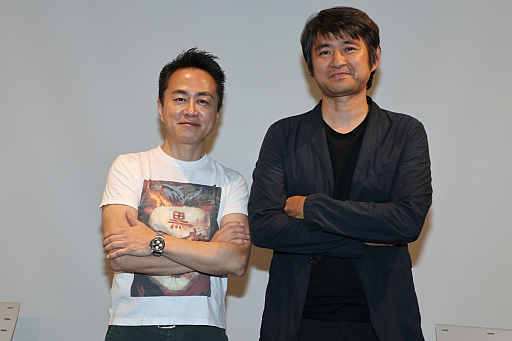

トークの話題は,水口氏らセガのゲームクリエイターが世間に広く知られるようになった要因の一つに,黒川氏の存在があったということにもおよんだ。当時,セガのPR業務に携わっていた黒川氏は広報宣伝の重要性を主張した人物だったが,その意見には水口氏らも共感し,自身の作ったゲームに開発スタッフの名前をクレジットするようになったという。

水口氏は,そうすることで「『オレらはクリエイティブで世界に挑戦する』というスイッチが入った」とし,「いいこともダメなこともあったけれど,そのあとのセガはすごく勢いが出た」と話していた。

また,水口氏自身がアーケードゲーム開発からコンシューマゲーム開発に移行するにあたり,セガのお客様相談室に1か月ほど出入りして,コンシューマゲームのプレイヤーが何を喜び,何を不満に思うのか,あるいはそれらにどう対応すべきかなど,生の声を聞いていろいろ学んだというエピソードも明かされた。

記事冒頭に記したとおり,今回のトークは「水口哲也 エンタテインメントの未来を語る」と銘打っているにもかかわらず,水口氏の過去を掘り下げるものとなった。そこで黒川塾では,近い将来,第2弾として再び水口氏をゲストに招き,現在から未来に関する話を聞くという。その中には,この1年ほどインディーとして自ら資金繰りを手がけた水口氏の体験なども含まれる予定とのことなので,期待したい。

|

- この記事のURL: