業界動向

Access Accepted第731回:Valve訪問記 〜 オープンな姿勢を貫く企業内部とその社風を紹介

|

「Steam Deck」の国内リリース決定を受け,Valve本社に招待されて取材を行った4Gamerだが,今回はその際に撮影を許可された社内の様子とともに,今年で設立から25周年を迎え,独特な社風や信念を持つValveについて今一度詳しく紹介していこう。

20年にわたってPCゲーマーを支えてきた「Valve」と「Steam」

|

Steamは2002年に「Counter-Strike: Condition Zero」のユーザーを対象にしたベータ版を開始し,2003年に正式ローンチされたあたりまでは“Valve向けのゲームポータル”といった印象だったが,2005年には「Darwinia」や「Rag Doll Kung Fu」といったインディーズゲームに門戸が開かれ,さらにはActivision,Capcom,Eidos Interactive,id Software,SEGA,Take-Two Interactive,THQ(当時)といったパブリッシャもゲームの販売を開始し,2008年には150作ほどのラインナップを揃えるようになった。

かなり前の話なので知らない人も少なくないだろうが,この頃はコンシューマーゲーム機もグラフィックスの描画能力が上がり,一人称カメラ視点型のシューティングゲームなどがリリースされ始め,「PCゲームは死んだ」などと言われていた時代だ。マルチプラットフォームでリリースされた際のPCゲームの購買者数の少なさは明らかで,それまでPC向けのシリーズとしてリリースされていた作品がコンシューマー機のみの発売となるケースが増え,多くのPCゲーマーを失望させていた。

|

しかし,PCゲームは死ななかった。インディーズ開発者たちが気軽にゲームを開発できる環境が整い,Steamが“それを販売するプラットフォーム”として機能するようになったことが大きな影響を与えたのは言うまでもない。

また,当時,日本のみならず,欧米においてもPC用パッケージゲームの売り場スペースは減少しており,そうした中でさまざまなゲームがラインナップされたSteamはPCゲーマーにとってノアの箱舟のような存在となっていった。

いわゆる“捨てアカ”を含む複数のアカウントを取得しているユーザーも地域によって存在するため,ValveはSteamの総アカウント数を公式に発表していないが,2022年の始めには月間アクセス者数が1億3200万人,同時アクセス者数も2800万人を記録するなど,飽和状態にあるはずのゲーム市場においても,今なお成長を続けている。シアトルや東京を含む世界の主要都市にサーバーを持ち,昨年(2021年)だけでも33EB(エクサバイト,1EB=10億GB)という,聞いたこともない単位のデータ量がゲーマーたちに提供されている。

|

「Steam」がどんなサービスなのかは,ここで改めて説明することはしないが,「第472回:Steamが世間に広めたサービスを改めて考える」(関連記事)を今一度お読み直していただくと,PCゲーム市場,いやゲーム業界そのものの在り方に対する影響力の高さがわかるだろう。

2015年に掲載した連載記事なので少し情報が古いが,その後も2016年に「Steam VR」のサポートを開始,同じ年に今や年末恒例となった「Steam Awards」が始まり,続いて2017年には評価システムの進化型となる「Steam Direct」を開始。さらに2018年にはLinuxベースの「SteamOS」でもWindows PC向けのゲームをスムーズに動作させることを可能にした互換レイヤーの「Proton」が開発され,2019年には「リモートプレイ」,さらに2020年には「Steam Cloud Play」のサポートなど,そのサービスは年を追うごとに進化しているのだ。

“フラット組織”という,ValveをValveたらしめる社風

そんなValveは,今から26年前の1996年に,ワシントン州べルビューで設立された。創業したのは,地元では当時から絶対的な地位を築いていたマイクロソフトに在籍していた,現社長のゲイブ・ニューウェル(Gabe Newell)氏とマイク・ハリントン(Mike Harrington)氏だ。ニューウェル氏はいちおう“社長”という肩書はあるものの,自身は「もし役職として例えるならば,マネージング・ディレクターに近い」と話し,自身が経営の決定権を持つことを否定している。

|

このことについては,のちに「Steam Index」として開花するVRへの取り組みをテーマにした当連載「第343回:Valveがウェアラブルコンピュータを開発中」(関連記事)にて紹介したことがあるが,同社はそれぞれの部門に幹部やリーダーが存在しない“フラットな組織”を社風としており,その役柄や任務はミーティングなどをとおして流動的に変化していく。会社が従業員を信頼し,それぞれが能動的なオープンコミュニケーションに参加することで,想定される“怠け者”を出さないという。

|

今回,SteamOSを搭載した携帯型ミニPC「Steam Deck」のインタビューのお相手をしてくれたデザイナーのローレンス・ヤン(Lawrence Yang)氏は,「Valveに参加するには,“特殊な性格”が必要になる」と表現していたし,スタジオのツアー役となってくれたエンジニアのジョン・イケダ(John Ikeda)氏も,「一人ひとりが“いろんな帽子”を被らなければならない」と語っていた。デザイナーにしてもエンジニアにしても,彼らの特技を表しているのであり,その役職名ではないというのも面白い。ヤン氏は「Steam Index」の流通にも関与していたし,イケダ氏はハードウェア本体だけでなくキャリーケースのファブリックの選定まで行った。

特定の企画が持ち上がったら,まずは社内で使えそうな人材に声をかけるため無駄がなく,プロジェクトごとにフロアを移動しながらマルチな才能を発揮する。そのため,それぞれの従業員のデスクにはホイールが取り付けられている。Komodoとともに今回の訪問をセットアップしていただいた広報担当であり,Dotaファンにはトーナメント大会のMCとしてもお馴染みのケイシー・エイチソン・ボイル(Kaci Aitchson Boyle)氏は,「入社当日は最初にデスクの1つをあてがわれただけで,どのフロアに行くべきか指示もされなかった」と笑い飛ばしていたほどだ。そのため,高層ビルの9層を陣取るValveのオフィスは,エレベーターを中心に漢字の「日」のような通路で,デスクをそのまま動かしやすい動線が確保されている。

|

もちろん,「責任を取るリーダーがいない」という社風は,時としてネガティブに働くこともあるだろう。プレイテストやイタレーション(反復的に作業を続けていくこと)を繰り返すために,スケジュールの見立ての甘さからプロジェクトが遅延してしまうこともある。そのため,アナウンスされていた発売時期が延期されると,「Valve時間だから」とファンの間では諦めムードで語られることもある。

ちなみに,「Steam Deck」も発売が延期されたが,こちらは現在も少なからず世界的に影響を及ぼしている半導体不足の煽りを受けたもので,Valve時間が発動したわけではない。アメリカ在住の筆者の場合は,出荷開始のずれに合わせて当初は2022年第1四半期の配送予定だったものが第2四半期になり,実際に5月末に送られてくるという流れだった。日本での出荷状況も,発表日に予約しておけば,2022年末に届くという感じになっている。さらに余談だが,1000円の保証金とSteamアカウントの登録により,転売の被害は軽減できると見込まれている。

|

ベールを脱いだ,Valveエンジニアたちの巣窟

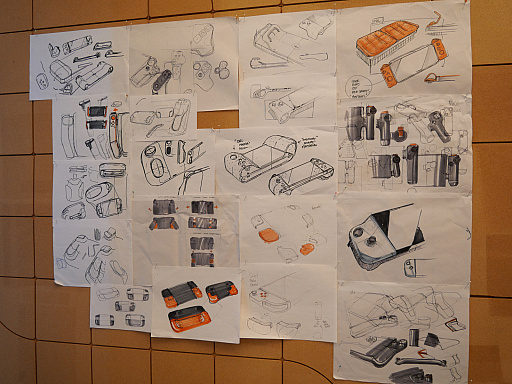

ゲームソフトの開発やオンライン配信サービスで知られるValveではあるが,ゲーム用ハードウェアの開発でも着実に経験を積んできた。その最初の製品となるのが2015年にリリースされた,「Steam Machine」と呼ばれたテレビへのストリーミングデバイス「Steam Link」と「Steam Controller」だ。そして2019年6月には自社開発によるVRヘッドマウントディスプレイの「Steam Index」もリリースされた。2018年からプロトタイプ作りが始まっていたという「Steam Deck」だが,その開発メンバーは「Steam Index」での担当が終了後にそのまま流れてきた人が多いという。

|

|

日本での発売決定がアナウンスされる前に,ValveとKomodoの慣習によって作成された冊子には,「Steam Deckとは何か」について,以下ように説明されている。

「ゲーム制作も可能なゲームコンソール。改造されることを想定したハードウェア。コミュニティによる機能拡張を可能にするオープンなOS。ゲームの他に,あなたはSteam Deckで何をしてみたいですか?」

|

|

このことからも,「Steam Deck」は「携帯ゲーム機のような形状をしたパソコン」なのであって,実際にはゲーム以外の用途に利用したり,さらにはPCでのゲーム体験をさらに豊かなものにするために改造や機能拡張を行うことさえも奨励された,Valveの社風同様に非常にオープンなハードウェアなのだ。

事実,SteamOSの使い勝手に慣れないという人なら「Windows OS」をインストールすることだって可能だし,その上で「オフィス」製品をインストールしたり,ブラウザから「Office 365」にアクセスして,ビジネス用途に使うこともできる。

上述のインタビュー記事でも紹介しているとおり,筆者自身も「Steam Deck」を使ってEpic Games,Battle.net,さらにはXbox Cloudのゲームをプレイして楽しんでいる。「Steam Deck」は,PCゲーマーとしての血が騒ぐ機器,と言えるのではないだろうか。同社がLinuxにこだわり続けるのも,こうしたオープンな“ユーザー主導型”の姿勢を貫いているからだ。

|

これまでPCゲームをプレイするにはバジェットやスペースがなく,やむをえずSteamの情報収集をしながらコンシューマー機やスマートフォンでゲームをしていたという人にとっても,PCゲームを遊ぶためのエントリーポイントとして「Steam Deck」は重宝するかもしれない。そういう意味では,アグレッシブな価格帯で欧米では攻めていたのが,昨今の急激な円安の煽りを受けて日本でその魅力を発揮できていないのが残念なところではあるが,果たして,Steam Deckは日本や他のアジア地域で,どのように受け入れられていくのだろうか。

|

|

|

|

|

|

著者紹介:奥谷海人

4Gamer海外特派員。サンフランシスコ在住のゲームジャーナリストで,本連載「奥谷海人のAccess Accepted」は,2004年の開始以来,4Gamerで最も長く続く連載記事。欧米ゲーム業界に知り合いも多く,またゲームイベントの取材などを通じて,欧米ゲーム業界の“今”をウォッチし続けている。

8月15日の「奥谷海人のAccess Accepted」は,筆者都合により休載します。次回の掲載は8月22日を予定しています。

- この記事のURL: