企画記事

いったい何が飛び出してくるのか。黒田幸弘氏,南治一徳氏,伊藤龍太郎氏が,クラウドファンディングを利用したiOS向け新作ゲームの開発をスタート。これまでと,これからのゲーム業界について語り尽くす

|

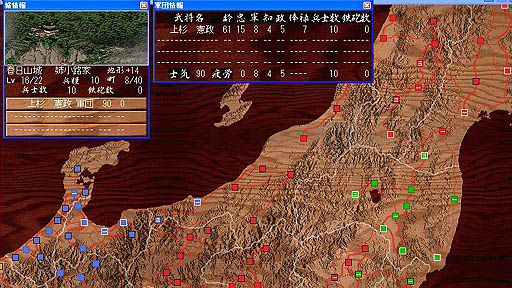

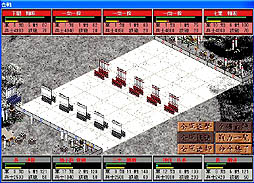

戦国シミュレーションの草分けである「天下統一」を開発した黒田幸弘氏,「どこでもいっしょ」のトロの生みの親でもある南治一徳氏,「真・女神転生」シリーズのシナリオを手がけた伊藤龍太郎氏。その3氏が中心となって,iOS向けの新作タイトルを開発することが明らかになった。

ゲーム史に名を残すゲームの作り手達による豪華(かつ異色な)タッグであること自体驚きだが,その開発費用を日本のゲーム開発ではほとんど前例がない「クラウドファンディング」(※)によって集めようという試みも,本プロジェクトの大きな特徴だろう。

「メガ特捜刑事ファンド」詳細&申し込みページ

※クラウドファンディングとは,ゲームソフトの開発資金を,インターネットを通じて不特定の人から「支援」という形で募る方法。

| 黒田幸弘氏 |

|

というわけで,今回の座談会は,スマートフォンやダウンロード販売などによって急激に変化を続ける日本のゲーム市場についての,多彩といえば聞こえはいいが,ちょっと広がりすぎ感はなきにしもあらずな展開になっている。

予定の時間を超えて,有名でありながらも,ふだん表に出ることがあまりないゲーム業界の実力派/ベテランが集まって,話し合ったこの座談会,ぜひご一読願いたい。

| 伊藤龍太郎氏 | 南治一徳氏 |

イレギュラーズアンドパートナーズ取締役。アトラス在籍時に「女神転生2」「真・女神転生」などのシナリオを担当 |

ビサイド代表取締役社長。「どこでもいっしょ」シリーズの人気キャラクター「トロ」の生みの親として,“トロチチ”の愛称でも知られる |

「天下統一」の面白さは,

PCがプレイヤーを殺しに来るところ

4Gamer:

本日はよろしくお願いします。皆さんが集まってスマートフォン向けの新作タイトルを作る。そしてその開発資金をクラウドファンディングの仕組みを使って集める,とお聞きしています。このメンバーでプロジェクトを行うことになった経緯を教えていただけますか。

伊藤龍太郎氏(以下,伊藤氏):

そうですね。もともと黒田さんには別の案件でゲームデザインをお願いしていまして,黒田さんが当初考えていたものは非常に面白かったのですが,諸事情で,最終的にはいろいろな部分が削られてしまったんですね。そこで「黒田さんにもっと自由に作品を作ってもらえるようなことはできないだろうか」と考えていたところ,クラウドファンディングの話が出てきて「これはいい!」と(笑)。

4Gamer:

まずは黒田さんありき,の企画ということですね。南治さんとは,どのような感じで。

伊藤氏:

南治さんとは,僕の主催している「ひげひげ団」というゲーム業界関係者の集まりで知り合いになる機会がありまして。これまでお仕事でご一緒したことはなく,何かご一緒したいと思っていたところに,クラウドファンディングの話が出てきて,またしても「これはいい!」と(笑)。

私の会社は今まで,どちらかというと裏方的な,技術的な部分を担当してきたんですが,クラウドファンディングが出てきたり,スマートフォン向けのゲームが出てきたりして,お客さんから見えるビジネスもできるようになってきた。そこで,今回のプロジェクトを始めたというわけです。

4Gamer:

これまでさまざまなタイトルを手がけてきた方々が一同に集まり,今回は,どういった内容のゲームを制作するんですか。

伊藤氏:

それはもう,黒田さんにお任せで(笑)。まあ,これが黒田さんと仕事をしたいと思った一番の理由なんですが,僕は,「天下統一」や「超人ロック」「バワーベースボール」を作られ,かつ最近のゲームも触っている黒田さんが今,何を作りたいのかを知りたかったんです(笑)。

黒田幸弘氏(以下,黒田氏):

そうですか。それはどうも。まあ,十分なリソースがあれば,そりゃいろいろと作ってみたいですよ。ただ,現実問題として,日本でそんなにリソースは投入できないので,そうすると,何かアイデアで勝負するということになっちゃいます。大作RPGとか世界を股にかけるシミュレーションゲームとか,作ってみたいとは思いますけど,まあ,生きているうちにできるかどうかという年齢になってきて(笑)。

4Gamer:

新作タイトルは,「警察モノ」になるとお伺いしたんですが,どういった企画なんでしょうか?

黒田氏:

|

そう思っているうちに,「手駒」を使って何かをやることにRPG的な要素を加えて,ステージを拡張していけば,それなりに面白くなるんじゃないかな? というアイデアが浮かんだんです。でもまあ,今はまだ考えている途中です。

4Gamer:

作品はソーシャルゲームになるとお聞きしました。黒田さんは既存のソーシャルゲームについてどのように思われていますか。

黒田氏:

現在のゲームについては「何でやるか」の分類が先行しちゃっている部分があるんじゃないかなと感じてます。コンピュータゲームやボードゲーム,テーブルトークRPGなど,これらはつまり全部ゲームなんですよね。ですから,ことさら「ソーシャルゲーム」を意識することはありません。まずゲームであるからには,プレイヤーにとって,見えない部分や探っていく部分がないと,面白さが長続きしないと思います。

4Gamer:

なるほど。

黒田氏:

そういう方向から考えると,今のソーシャルゲームは「手軽にできる」ことのほうが強すぎて,深みがないんじゃないかと。多くの人がアクセスできたり,シナリオをあとから追加できる,そういった部分を活かして,もうちょっと面白くできるんじゃないかと考えています。

単純な陣取りだったり,マイキャラを強くするだけではなく,目的をもう少しだけ深いところに設定して,それに対してプレイヤーが向かっていく。そのようなものができたら,面白くなるだろうと思います。

伊藤氏:

深みという部分について言うと,キャラクターをどこまで「消費」されない形で作っていけるかがひとつの重要なポイントだと思います。既存のソーシャルゲームだと,言い方は悪いですが,絵が使い捨てでしょ。

パラメータの要素が強いゲームは,キャラクターに対してお金をかけるだけになっている。カードゲームやボードゲームにかなりお金を使ってきた身からすると,その状況には違和感があります。

もう少しキャラクターに芯のある重みをつけて,世界観と合わせて全体として売っていく,ということを南治さんと今回やっていきたいんです。今回企画書を作るに当たって,ビサイドさんから上がってきたキャラクターがけっこう面白くてですね,これをできるだけ有効に使っていきたいと。

南治一徳氏(以下,南治氏):

おっ,そうなんですか。ありがとうございます。

伊藤氏:

作品でトライしたいと思っているのが,予算と期間と容量が厳しいアプリやソーシャルゲームに,制作側がどこまで深みを持たせられるかというところです。

ゲームの制作を一回やってみれば,次に何をしようか,ここをどう直そうか,というのがどんどん出てくると思うので,そういう流れでゲーム性を追求したアプリケーションを作りたいというのも,今回の趣旨です。

4Gamer:

ちなみに,黒田さんの言われるゲームの「深み」とは何なのでしょう? ということを聞いてみたいと思っていました。実は,天下統一は個人的にゲームの原体験の一つであり,そういう読者も多いと思いますので。

|

黒田氏:

原体験ですか。それは,ご愁傷さまです……(笑)。

4Gamer:

ええと,天下統一にはシンプルな美しさがあると思うんですが,これがどういう判断で取捨選択をしてああいう風になっていったかという点ですね。

黒田氏:

それは難しい話ですね。例えば天下統一にしたって,たまたまできちゃったというところがありましたから。ああいうゲームにしようという意識があって作りはしましたけど,あんまり調整するヒマがなかったですし,どうしても途中でスケジュールを切られちゃう。だから,不満なところは多々あったんです。

ただ,僕はめんどくさいから大大名でしかプレイしたことがないんですが,やっている人になると,もっと小さい大名家でチャレンジしていて,それがこちらからすると新鮮な感覚でして。「ああ,人間のチャレンジ精神はそういうもんなんだな。だからヒマラヤにも登るんだな」と(笑)。

4Gamer:

ちょっと話がずれそうですけど,天下統一の面白さの芯になっている部分はどこなんでしょう。

黒田氏:

作ったあとでいろいろ言われたんですが,誉めてくださる人は,「それぞれの大名家の違いがハッキリしていて,そういう中でうまく立ち回ることが楽しい」と言ってくれます。

自分では「PCが人間を本気で滅ぼしに来る」ところが面白かったんじゃないかと思っています。例えば「大戦略II」はよく出来たゲームですけど,PCに勝手にやらせてたら,勝たないんですよ。勝利のためのルーチンが入ってないんですね。大戦略シリーズは首都を占領することで勝つんですけど,戦車で首都の回りを囲んでしまうから,歩兵が入る隙間がない。「あ,これじゃ勝てないじゃん」(笑)と。

4Gamer:

負けたこともあるような気もしますが(笑)。

黒田氏:

やっぱり敵が勝とうとしてこないとダメで,それがある種のスリルを呼ぶんだろうなと思います。天下統一は最初からそれを目指していたわけじゃないんですけど,結果として,それなりには遊べるゲームになったかなと。

4Gamer:

最初からいろいろなことを考えて,それを後で削っていく,という作り方なんですか。それとも,進んでいく最中でいろいろなものを足していく,という方法でしょうか。

黒田氏:

「足す」ってことはあまりないですね。最初に考えたものをまとめて,プログラマーから「勘弁してくれ」って言われたところを削る(笑)。

4Gamer:

天下統一って,最初に考えたものはどこでしょうか。ルールだったり,思考ルーチンだったりなんだと思いますが。

黒田氏:

|

ですから,どちらかというと,マップから始めたかもしれませんね,あのゲームは。

4Gamer:

最初はマップですか。

黒田氏:

マップである程度イメージを固めました。ただ,天下統一のときは,最初あった350くらいの城を「255に収めてくれ」って(笑)。

「どこでもいっしょ」とソーシャルゲーム

4Gamer:

そうだったんですね。ところで南治さんは,ソーシャルゲームの研究をしたりされていますか。

南治氏:

そうですね,流行のものを遊んで「こういったところがいいのか」と納得するようなことはします。「やり込み感」などは少ないんですが,嬉しくなるような仕組みはいっぱい仕込んであって,だからいいんだなと。そういうところは「みんなといっしょ」シリーズなどでも参考にしています。

「こうやって喜ばせてくれるんだ,こりゃ確かに楽だわい」みたいな。どんどんゲームが進んで,たまに判断を求められるというところがいいのかなと。

|

4Gamer:

実際に遊んで,ソーシャルゲームのノウハウを学ばれていると。

南治氏:

ええ。あと最近はソーシャルゲームの良い本も何冊か出てます。「あ,こんなに話してくれていいのかな?」というのもあるんですよ。

4Gamer:

それは海外の本ですか?

南治氏:

いえ,日本の本で。「ソーシャルゲームってこういう風に作っているんだよ。こうやって儲かっているんだよ」って丁寧に解説している本があるんです。「ソーシャルゲームはなぜハマるのか」という本ですね。

伊藤氏:

PlayStation向けに「どこでもいっしょ」が出ましたが,振り返って考えてみると,かなり時代を先取りしていたと思います。あれは,当時のプラットフォームがPlayStationだったから,テレビにつないでのプレイになってますけど,今なら確実にスマートフォンの画面にトロがいてということになるでしょう。それこそもう,iPhoneのSiriとかを使って会話できたり。

南治氏:

Siriはいいですねえ。

伊藤氏:

どこでもいっしょの最初の印象は,「あれ? 家庭用機のソフトでこれだけの内容」っていう感じだったんですけど,やってみると,いろんな反応をしてくるわ,ある程度短い時間で終わるわで。一見,要素が少なくてとっつきやすく見えるんだけど,実は裏側にはいっぱいあって,なおかつ短いスパンで繰り返し遊べるという。今,一番受け入れられやすいゲームの内容を先取りしてたなあと。

南治氏:

|

今のコンシューマゲームでは,ちょっとないですよね。そういう人たちが今どこにいるかと言うと,やっぱりスマフォとかでしょう。内容が多少かぶっているというのは,ターゲットから考えていくと当然かなという気がします。

4Gamer:

ということは,「昔はPlayStationにいたユーザーが,今はいなくなっている」ということなんですか。

南治氏:

昔とは変わっていると思いますよ。PlayStationのユーザーとPlayStation 2のユーザーでもかなり変わりましたし,PlayStation 2とPlayStation 3でも違うはずです。

黒田氏:

少年漫画誌みたいなものですかね。読者層がどんどん変わっていって,流行する漫画も変わっていくという。

4Gamer:

対象年齢の違い,みたいなものもあるんですかね。

南治氏:

あるでしょうね。あと,携帯ゲーム機や携帯電話だと,画面を1人で独占できるので,小学生や中学生にとってはそっちのほうが嬉しいじゃないですか。居間でやってるとお母さんに怒られるし(笑)。

黒田氏:

本当に,子どもが携帯ゲーム機を持っているときの集中力はすごいですよね。視線をまったく切らないで,じーっと見つめて。

4Gamer:

携帯ゲーム機の方が没入感があるんでしょうか。

伊藤氏:

携帯ゲーム機でもスマートフォンでも,自分の手に持って小さい画面に集中しちゃうと,ほかのものには目が行かなくなるんでしょうね。

南治氏:

そしてゲームの内容も,プラットフォームにもすごく左右されますね。すぐ電源が入ってすぐオフにできて,っていうと,やっぱりそういうことに向いたゲームになってくるという感じで。

今のソーシャルゲームって,キリの良いタイミングで遊べるようになっているので,そのへんは遊び方に合わせてゲームがデザインされていると思います。PlayStation 3で始めて,1分くらいでステージが終わったら「ええっ!」ってなりますけど(笑)。「1時間くらい遊ばせてよ」みたいな。

伊藤氏:

ただ,昔のアーケードゲームは100円で3分遊ばせるものでした。100円で3分以上粘られちゃうと店の儲けにならない。僕がゲーム業界に入ったばかりの頃は,アーケードがまだ強かったですから,上の人に「100円で3分だろ」という話をさんざん聞かされました。

4Gamer:

作り手の好き嫌いもありませんか。例えば「そんな簡単に終わらせるようなゲームを作るのはイヤだ」とか。

南治氏:

それは考えたことがないですね。「どんなものがいいだろう?」と考えることのほうが多いと思います。つまり,アートな感じではなく,どっちかっていうとゲームをデザインしているというか。

例えばこの机とかも工業デザインで出来ていると思うんですけど,机の高さや天板の色,形などには,ちゃんと理由があると思うんです。でもこれがアートで作られた机だと,もう理由はいらないんですよ。美しければ,それでいい。

僕達はゲームのデザインをやっているので,理由を積み重ねていって,それがゲームになる。……でも実にアートなゲームを作る方もいらっしゃるので,人によるとは思いますけど。

|

伊藤氏:

多様性はいろいろあって然るべし,ですよね。

南治氏:

アートなゲームで凄いものもいっぱいありますからね。

伊藤氏:

僕は最近ね,ゲームをまったくやってない……(笑)。だから,最新のタイトルからは遅れてますよね。最近すごく反省してます。

4Gamer:

プレイをしなきゃイカン,と。

伊藤氏:

そうですね。でも,「プレイをしなきゃイカン」となっちゃイカンですよね。本当だったら,そんなこと考えずに「あーこれ面白そう」って始めるべきで,もともとはそうだったはず。

南治氏:

分かります。大作系の,時間のかかるものは敬遠してしまう。

今の日本のゲーム業界が失ったもの

|

ゲーム業界も最近,寂しいですよね。ゲーム業界だから許されていたものがどんどんそぎ落とされていって,基礎研究も含めて余裕がない状態へ追い込まれていくと,やはり表現系が支えられなくなる。チップメーカーやコモディティ化されたソフトウェアに勝てないゲーム機メーカー――みたいな話になっているし。ゲームの産業化を目指して,全員でそっちのほうに向かったせいでしょうね。

昔はそんな大層なことを考えてなくて,どんぶり勘定でやっていました。

4Gamer:

それはそれで,すごいですね。

伊藤氏:

それが今や,ガントチャート引いて,人月計算して,それでスケジュール作ってというものになっちゃっている。開発環境が肥大化してますから,数字で開発を管理していかなきゃ作れないのも当然でしょう。昔はそういうことをしなかったので,破綻したプロジェクトもいっぱいあったわけなんですけど。

南治氏:

そうですねえ……。

伊藤氏:

でも,結局,今のような形になって,ムダな遊びの部分がそぎ落とされてしまったのも事実だと思います。完全にそぎ落としちゃったら,新しいものとかすごい面白いものとかは出てこないんですけど。かと言って,ムダな遊びばかりだと,予算をいくら突っ込んでも結局は形にならない。そのへんのバランスをどう取っていくか,なんでしょうね。

4Gamer:

縛られすぎると良いものが出てこない,ということなんでしょうか。

伊藤氏:

そうですね。ただ,締め切りがないとやらない人もいっぱいいます(笑)。

4Gamer:

意外と切羽詰まったときに面白いものが出てくることもあると。

伊藤氏:

ありますあります。どうしようかなと思って,苦し紛れに出したら当たった,とか。

4Gamer:

黒田さんもキャリアの中で,そういった経験があるのでは?

黒田氏:

|

それでスケジュールの最後に1か月のテスト期間を設けるんですが,そんなのバーッと押されてなくなっちゃう。

(一同笑)

テストができないどころか,開発もどんどん延びていく。そして,最後にしわ寄せが来るのは調整のところで。

南治氏:

そうなんですよ。

4Gamer:

テスティングが不十分になってしまうんですね。

南治氏:

そういう意味では,リリース後に調整を繰り返して良くしていけるソーシャルゲームというのは,ある意味すごく健全なのかもしれませんね。

4Gamer:

パッチを当てたりとか,理にはかなってますよね。

伊藤氏:

最初にある程度は仕様がないと,どれくらいの開発規模になるか分からないので,どうしても「完璧な仕様書を出してください」と言われるんです。で,「こういう仕様で作ります」とキックオフしたあとで,「実はいろんなことができる」と気づくわけです。

4Gamer:

最初からは気づかない。

伊藤氏:

ある程度ゲームが動いて,みんなでカチカチやっているうちに,「こうしたほうが面白いんじゃないの?」といったものは絶対発生するので。

南治氏:

それは本当にそうですね。

|

伊藤氏:

コンシューマ機向けタイトルの作り方も,「最初に企画全部出して」という話になってます。たいていの場合,最後のデバッグとかゲームバランスの調整の期間まで開発がずれ込むので,そうなるともう,時間がないんでデバッグを外部に投げちゃったり。で,簡略化しようとして,結果として面白くなかったり,バグだらけで動かなかったりとか。

これは日本に限らず,アメリカの現場もそうみたいですね。クリエイティブが効く期間というのを最初の4か月間に限定して,そこで全部作り尽くせと。そこから1年4か月とか開発期間があって,最後の2か月がデバッグ,という具合なんです。そうなるとやっぱり,あとになって「実はこの仕様を入れないと,ゲームとして完結しないよ」とか「こうしないとゲームとして面白くならないじゃない?」とかが出てくる。でも,あとからそれらを追加すると,今度はバグが出て動かなくなって,また開発期間が4か月延びて……。そういうことが繰り返されるんです。

4Gamer:

その意味では,ボードゲームが主流の時代からコンピュータゲームの時代へ切り替わったタイミングで,ゲームから失われてしまったものもあるように思えます。

黒田氏:

ぶっちゃけた話で言っちゃうとね,シミュレーションゲームの場合,ボードゲーム時代のほうがバランス調整は楽だったんですよ。というのも,一人がそんなにたくさんプレイしないから。

今ね,面白いシミュレーションゲームがあったら,毎日のようにプレイして,それこそ同じ設定で50回,100回やる人もいるわけでしょ? そうすると,どうしたってバランスが崩れてくるんです。けど,昔はルール覚えるのもめんどくさいし,マップ並べるのも……みたいな感じで,みんなそんなに遊ばないんです。

(一同笑)

「買ったから日曜日にやろうよ」と友だち呼んで,1回やって「ああこういうゲームか,やっぱりドイツ軍勝つよね」とか。それで終わりだったんですよね。

昔,ボードゲームを作っていて「どうしてもワーテルローの戦いでバランスが取れない」と言ったらね「イギリスが勝つのはいいじゃない。だって現実でもそうだったから」って。昔のほうが簡単だった部分はあるんですよ。

南治氏:

なるほど,そういうことなんですね。

伊藤氏:

だから,ボード版のシミュレーションウォーゲームというのは,ゲームバランスがある意味存在しない世界ともいえます。例えば,アメリカと日本が太平洋でぶつかって,日本が勝っちゃうようなものは欠陥ゲームなんです。

黒田氏:

非難されますよね。

南治氏:

ミッドウェー海戦とかなら,情報があれば日本側も勝てそうですよね。そういうのはどうシミュレートするんですか。

伊藤氏:

ミッドウェーだと「日本軍はアメリカ軍の戦力が分からない」というところをどうやるかですね。空母対空母の戦いなら,1枚のマップで展開しないで,2枚のマップを用意して間に衝立とか立てて,相手のどこに戦力があるのか分からなくする。で,まず索敵から始めるわけです。さらに,アメリカ側は日本側に見えないようにダイスを振って,空母が何隻出てくるかを決定するとか。

南治氏:

なるほど,そういう風にしてやるんですね。面白いですね。

伊藤氏:

ボード時代にはそういう面倒くさいことを手動でやっていたのが,それを全部PCがやってくれる,夢のような時代が来たわけですよ(笑)。

南治氏:

それで何度も遊ばれてしまうんですね(笑)。

伊藤氏:

そうです。ボードゲームをやってた人間には「ゲームバランスが完璧でなくてもいいじゃん」,という考えがどこかにあって,負けるゲームをやっても楽しいわけです。さっきの例で言えば,やはり日本軍をやりたいわけじゃないですか。最終的に太平洋の島を全部占領されても「アメリカの空母を3隻沈めたから俺の勝ちだ!」みたいなことが言えたんですよ(笑)。

4Gamer:

単純な結果ではなく,ゲームのプロセスを楽しんでいるんですね。

伊藤氏:

メガドライブで「アドバンスド大戦略」が出たときに,僕はメガドライブを持っていなかったのに,カートリッジだけ買って会社のメガドライブに挿して,昼休みとか仕事が終わったあとに遊んで……。

南治氏:

それじゃ,全然進まない(※)じゃないんですか。

※メガドライブの「アドバンスド大戦略」は敵ターンの思考速度が長く,平均20分かかると言われた

伊藤氏:

|

当時の同僚も同じように遊んでいたんですが,彼はボードゲームを知らない。そのため,なんとか勝とうとするんです。さんざん苦労しているのを見ていると,とても面白かった。「絶対バランス調整してねえよな」と文句を言いながら,それでもやめない。

南治氏:

アドバンスド大戦略は,CPUがマジで勝ちに来ますもんね。

伊藤氏:

彼には「ゲームは必ず人間が勝てるものなんだ」という考えがある。そういう風に作ってあるんじゃないかって,必死にやっていると,ごくたまにまぐれで勝ったりするんですね。すると「やった!」と大喜びで,ますますハマっていきました。

黒田氏:

なるほど。考えてみると,ボードゲームからコンピュータゲームになって,なくなったものといえば「対人性」ですかね。それが今,ソーシャルゲームやネットゲームの時代になって戻ってきているのかな,と思いますね。

最強の思考ルーチンを作るのは,野望

4Gamer:

PCゲームだと,対戦相手はCPUですね。

黒田氏:

僕もいろいろ作ったんだけど,コンピュータの思考ルーチンって難しいですね。「天下統一II」のときは「人間と同じようにしよう」といろいろ考えたんですよ。合戦に負けると武将を後ろの安全な国へ戻して,そこで徴兵して,2〜3ターン後にまた最前線に送ってくるとか,そういうルーチンを全部作ったんです。だけど,やっぱり人間の汚さには勝てない(笑)。

4Gamer:

思考ルーチンをいくら工夫しても,人間には勝てませんか。

黒田氏:

僕は使わなかったけど,チートを使えば勝てないことはないでしょうね。ただ,一時期ネットで読んだ「Age of Empires」のプレイレポートなんかを見ても,人間はいろいろ考えるんですね。ここで何をして,何分以内にこの地域を制圧して,とか。

面白かったのは,外人同士がやると大体はラダーになること。1対1でやって,どっちが強いかランクをつける。ところが日本人が圧倒的に好きなのはチーム戦なんですよね。弱い奴がいても他の奴がカバーしたり,「ウチがやられたから助けてくれ」と救援を求めたりとか。そういうのが好きみたいなんですね。

|

4Gamer:

人と戦うんじゃなくて,協力する。

南治氏:

最初は1人だけど,敵が味方になって,より大きな敵と戦って,今度はその敵がまた味方になって……みたいな(笑)。少年マンガですね。

伊藤氏:

オンラインだと,スタンドアロンで遊ぶよりも幅が広がりますよね。ソーシャルゲームもそうじゃないですか。1人でひたすらチマチマ準備して,それでオンラインに出ていって,ほかのプレイヤーと戦ったりとか協力したりとか。そういう意味では「一粒で二度美味しい」というのか。

ネットのインフラも,10年前から考えたら夢のような環境になってますから,ほかの人達に,「今からやるよー」と声をかけて,わーっと大勢で集まってプレイする。そりゃもう楽しいから,廃人も出ますよね(笑)。

4Gamer:

ハードウェアの進歩が注目されがちですが,ゲームの楽しさにつながるのは,むしろインフラの発展かもしれませんね。

伊藤氏:

インフラが整って,マシンのスペックが上がったことで,ボードからコンピュータに行った段階でそぎ落とされちゃったものを,また作り込めるんじゃないかという気はしています。

黒田氏:

でも,対人戦もいいけど,強い思考ルーチンを作るのは野望ですよね。

伊藤氏:

たしかに(笑)。

黒田氏:

面白いもので,自分の作ったゲームをテストプレイしている奴がいるでしょ。そいつが勝っているのを見ると腹が立つんですよ(笑)。

4Gamer:

ええ?

黒田氏:

遊んでいる人間がショックを受けるようなものが欲しいんです。「こんなことやってきやがるのか」と,そういうものができたら面白いなって。

伊藤氏:

気をつけなきゃならないのは,どうしてもそこでサディスティックになっちゃうんですよね,作り手が。

4Gamer:

それはいけないことなんですか。

伊藤氏:

いけないと思いますよ。ちょっと歩いたらすぐ死ぬようなひどいゲームバランスのRPGとか。

南治氏:

そういう意味では,「指導碁」ができるくらいのAIになったら凄いですね。打つ人のレベルに合わせて,向こうも最後まで綺麗に打ってくれる。それくらいまで行ければ良いんでしょうけど,難しそうですね。

黒田氏:

さっき「チートを使っていない」と言いましたけど,ちょっとウソもあってね,お金を増やす程度のことはしたと思います。だからあんまり偉そうなことを言っちゃいけない(笑)。でも,強い思考ルーチンへのこだわりはあります。

あと,「イベントとシステムで時代性をコントロールできるだろう」ということで,強制イベントで時代を変えるということを天下統一ではしなかったんです。ところがあとで「もうちょっと強制イベントで流れを作ったほうがよかったんじゃないですか?」と言われてね。

伊藤氏:

僕はそういう強制イベントがなくてゲームが流れていくところがすごく好きだったんですよ,天下統一。

|

黒田氏:

天下統一のときに僕は,今のゲームで言うなら「ヨーロッパ・ユニバーサリスIII」みたいなものを考えていたんです。ヨーロッパ・ユニバーサリスIIIで架空の君主が次々出てくるみたいに,天下統一は「武将が足りなくなったって,家が残っているんだったら誰かが出てくるだろう」ってね。だから,例えば1560年頃からスタートして10年で滅んじゃった家でも,その後ランダムに架空の武将が出てくる。

ただ,Paradox Interactiveがやっているみたいに,最初の王様は歴史上に実在しているけど,次からは全然違うっていうのじゃなくて,ある程度史実を追っかけているんです。「この年になって,この家は急に兵農分離したから強くなりました」っていう強制イベントは入れなかったんです。鉄砲伝来も全国へシステム的に行き渡るようにして,「この家だけが鉄砲を手に入れたから強くなりました」っていう要素は入れなかったんですよ。

伊藤氏:

プレイヤーが鉄砲を買って,自分の家の鉄砲保有率を上げていくとか,そういう部分ですよね。あれは楽しかったです。

黒田氏:

だからそういう意味でも,こだわりはありました。ただ,それが唯一の方法論ではないことも分かっているんで,難しいですね(笑)。

南治氏:

面白いですねえ。

- この記事のURL: