イベント

ゲーム障害調査研究会の記者発表会をレポート。ゲーム障害疑いのある人は0.8%,ガチャの平均利用額や家庭でのルールなども全国調査

|

ゲーム障害と2つの尺度

ゲーム障害は,ゲームに熱中することで利用時間や頻度をコントロールできなくなり,生活に支障が出ているのにゲームを続ける状態のことだ。これまでにもこうした状態が存在することは指摘されてきたが,2019年に世界保健機関(WHO)は,ゲーム障害を国際疾病分類(ICD。国際的な死因や疾病の分類。医師の診断や調査に使われる)に含めた。これにより,どのような状態をゲーム障害と診断するかの基準が明確化している。

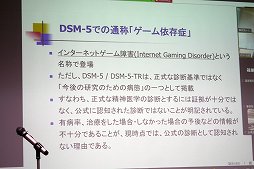

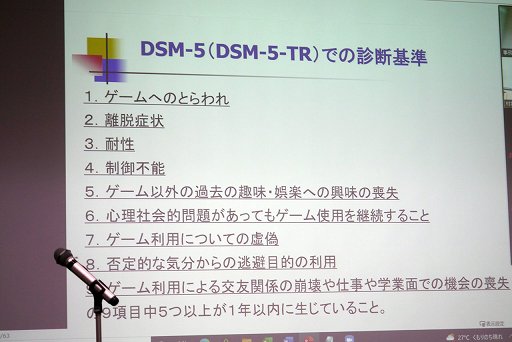

ただ,ゲーム障害を扱う診断基準には,ICD以外にも,DSM(アメリカ精神医学会APAの,精神疾患の診断と統計マニュアル)というものも存在する。何を持ってゲーム障害とするかの診断項目はICDと異なり,DSMの5版である「DSM-5」では,ゲーム障害は「インターネットゲーム障害(Internet Gaming Disorder)」とされ,「正式な診断基準ではなく,今後の研究のための病態の1つ」として扱われている。このように,WHOのICDとAPAのDSMで基準が統一されていないことからも,まだまだ新しい分野であることが分かるだろう。

|

|

ゲーム障害調査研究会は,ゲーム障害に関する対策を模索する基礎としての科学的な調査研究を外部有識者に委托するため,CESA(一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会),JOGA(一般社団法人 日本オンラインゲーム協会),MCF(一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム),JeSU(一般社団法人日本eスポーツ連合)が立ち上げた団体だ。

今回の調査は,無作為に抽出された日本在住の10〜59歳5000人を対象に,アンケートに答える形式で行われた(未成年者の親が代理回答を行う可能性を考慮し,全国の小学校4年生〜高校3年生を対象とした学校調査も実施されている)。

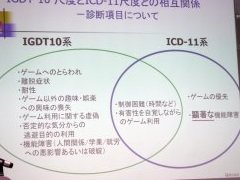

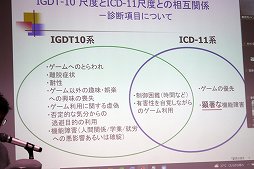

アンケートに答えていくことで,DSM-5に準拠したIGDT-10(インターネットゲーム障害テスト。今回用いられたのはゲーム障害調査研究会版)基準となる「ゲームへのとらわれ(常にゲームのことを考えてしまう)」「離脱症状(ゲームができない時に感情の乱れがある)」「耐性(以前より多くの使用を求める)」や,ICD-11(ICDの改訂版の11番目)基準の「制御不能(時間=ゲーム時間を減らそうとしたがうまくいかなかった」「制御不能(経済=予定していた金額に収められず,ゲームに大金を使った)」といった状態の有無と,「ゲーム障害疑い」であるか否かが分かる。具体的には,以下のようなアンケート項目だ。

●DSM-5尺度

1.ゲームへのとらわれ:(常にゲームのことを考えている)

2.離脱症状:(ゲームができない時に経験するイライラなど感情の乱れ)

3.耐性:(以前より多くプレイしないと満足できない)

4.制御不能:(やめようと思うのにやめられない)

5.ゲーム以外の過去の趣味・娯楽への興味の喪失:(以前の趣味よりゲームを選ぶ)

6.心理社会的問題があってもゲーム使用を継続:(ゲームのせいでよくないことがあっても,ゲームを止めない)

7.ゲーム利用についての虚偽:(自分のゲーム利用を隠したり,嘘をつく)

8.否定的な気分からの逃避目的の利用:(いやな気持ちを無くすためにゲームをする)

9.ゲーム利用による交友関係の崩壊や,仕事や学業面での機会の喪失:(ゲームのせいで大切な人との関係が壊れたり,勉強や仕事の成績がとても悪くなりそうになる)

・9項目中5項目該当で障害疑いとなる

|

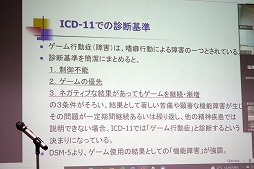

●ICD-11尺度

1.制御不能(時間):(ゲーム時間を減らそうとしたがうまくいかなかった)

2.制御不能(経済):(予定していた金額に収められず,ゲームに大金を使った)

3.ゲームの優先:(ゲームが生活の中心になっている)

4.顕著な機能障害:(友人関係の喪失,身体や心の病気になる,退学・留年になった,退職した,借金を作った,引きこもりになったなど)

・1,2,4で「ICD時間障害疑い」,2,3,4で「ICD経済障害疑い」。どちらかあるいは両方に該当すると「ICD障害疑い統合」

DSM-5に準拠したIGDT-10では,離脱症状や逃避・虚偽申告について,ICDではゲームの時間や経済のコントロールについてが分かり,それぞれの形式にメリットがある。なぜゲーム障害ではなく“疑い”が付くかというと,今回の調査がアンケートであり,医師の診察を行っていないためだ。

このアンケート結果を踏まえて,登壇者による分析が発表された。

■「障害疑い率とその比較」:河本泰信氏(よしの病院 副院長)

|

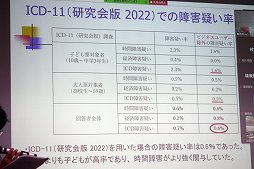

DSM-5に準拠したIGDT-10における,ビジネスユーザー(ゲームで収入を得る人)を除外したゲーム障害疑い率(以下,疑い率)は,回答者全体の0.8%。10歳〜中学3年の疑い率は1.6%であり,それ以外の大人が0.7%なのに対して倍以上の値となっている。

ICD-11での,ビジネスユーザーを除外した疑い率は,回答者全体で0.6%。こちらも子どもの疑い率が高く,ゲーム時間をコントロールできない,時間障害疑いの例が多い。

|

|

■「ゲームプレイ時間と利用金額」:渋谷明子氏(成城大学 文芸学部/教授)

|

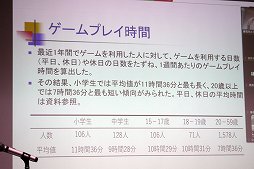

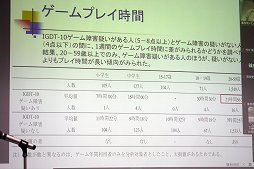

ゲームのプレイ時間と利用金額についても分析結果が出ている。1週間のゲームプレイ時間の平均値は,小学生で11時間36分,中学生で9時間28分,15〜17歳(中学生除く)で10時間29分,18〜19歳(2022年4月から未成年が18歳以下になったことによる区分)で10時間31分,20〜59歳で7時間36分だ。

この結果を基に,ゲーム障害疑いがある人と,そうでない人にゲームのプレイ時間に差があるかどうかを調べたところ,20〜59歳でのみ,ゲーム障害疑いがある人の方がプレイ時間は長い傾向が見られたという。

|

|

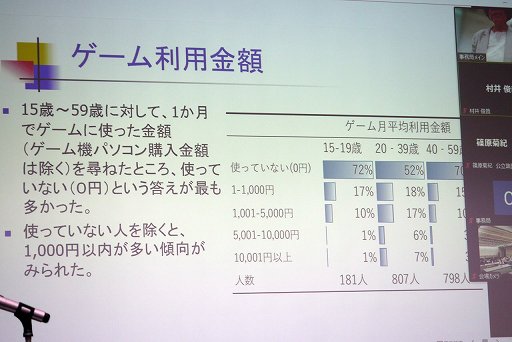

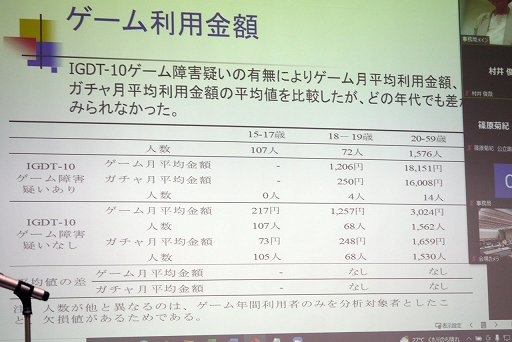

1か月にゲームに使った金額(ゲーム機やパソコンの購入費は除く)について,15〜59歳に対して聞いたところ,15〜17歳で72%,20〜39歳で52%,40〜59歳で70%が「使っていない」という回答が出ている。使っている場合も「1〜1000円」が最も多い。

|

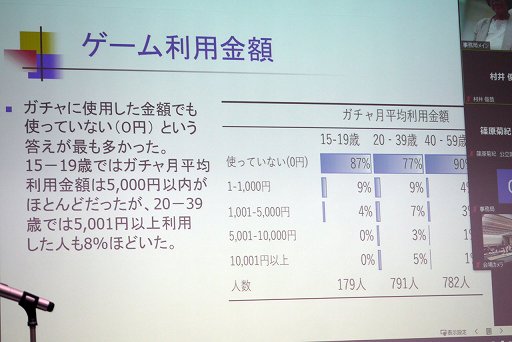

1か月のガチャ利用額についても「使っていない」が最も多く,15〜19歳で87%,20〜39歳で77%,40〜59歳で90%と,かなり高い数値になっている。15〜19歳では,ガチャにお金を使った13%も5000円以内に収まっているが,20〜39歳では5001円以上使った人が8%存在している。この辺りは可処分所得の多さと連動しているのではないだろうか。なお,1万1円以上の使用は,それぞれ15〜19歳で0%,20〜39歳で5%,40〜59歳で1%となっている。ガチャについては20〜39歳がボリュームゾーンといったところだろうか。

|

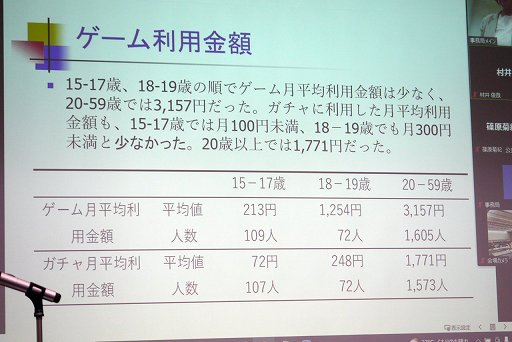

1か月でゲームに使ったお金の平均額・ガチャに使ったお金の平均額は,15〜17歳で213円・72円,18〜19歳で1254円・248円,20〜59歳で3157円・1771円となっている。これをIGDT-10障害疑いの有無で見ると,15〜17歳で障害疑いなし0円・0円,障害疑いあり217円・73円,18〜19歳で障害疑いなし1257円・248円,障害疑いあり1206円・250円,20-59歳で障害疑いなし3024円・1659円,障害疑いあり1万8151円・1万6008円となる。

|

そして,IGDT-10障害疑いの有無でゲームとガチャの月平均利用額をチェックしても,どの年代でも差違はないと渋谷氏は結論づけている。

|

■「ネットでのコミュニケーション」と「家庭でのゲーム利用ルール」:佐々木輝美氏(獨協大学 外国語学部英語学科/教授)

|

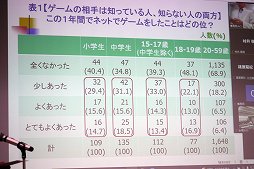

オンラインでゲームをしている人は20歳未満で5〜6割。インターネット上で出会った人と交流(オンラインでの音声や文字での会話)がある人は,中学生,中学生を除く15〜17歳,18〜19歳で3割程度。そうした人とゲームと関係ない交流をしている人は中学生を除く15〜17歳と18〜19歳で25%程度になるという。インターネット上で出会った人との交流と,IGDT-10の障害疑い得点をチェックしたところ,両者には相関関係が認められたことから,こうしたコミュニケーションをリスク要因の1つとして捉え,注目していく必要があると考えているそうだ。

|

|

|

|

|

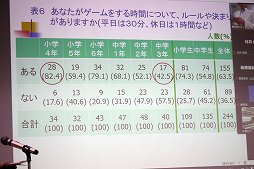

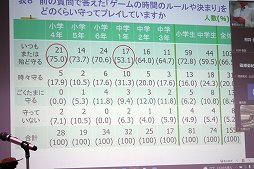

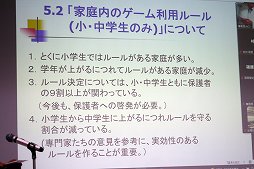

小中学生の家庭でゲームを利用する際のルールについても調査が行われており,学年が上がるほどにルールは守られなくなる傾向が見られる。数値で見ると,小学4年では82.4%の家庭にルールがあるが,中学3年になると実に42.5%へと減少している。また,ルールを守る割合も,小学4年で75%だったものが,中学1年では53%になってしまっている。ルールの有無とゲーム障害疑いの有無には関連はないものの,特に中学生においてはルールを守らない人がゲーム障害疑いになっている関連性が見られるという。こうした調査結果を踏まえ,親の理想のみを押しつけるのではなく,子どもが守れるようなルール作りが大事であると佐々木氏は指摘した。

|

|

|

|

■「障害対策に関する留意点」:篠原菊紀氏(公立諏訪東京理科大学 工学部情報応用工学科/教授)

|

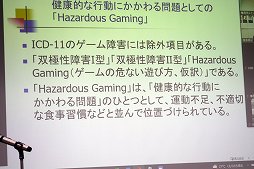

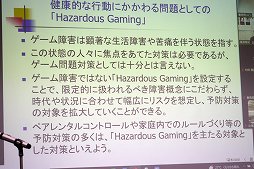

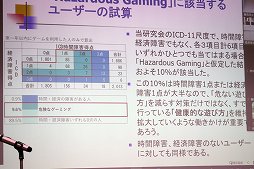

ICD-11では,ゲーム障害以外の関連問題を「Hazardous Gaming(ゲームの危ない遊び方。篠原菊紀氏による仮訳)」としている。ICD-11のゲーム障害は,顕著な生活障害や苦痛を伴う状態だ。一方,Hazardous Gamingはゲーム障害とまではいかないものの,危険がある遊び方である。Hazardous Gamingを減らし,ゲーム障害にならないような取り組みを行っていくのが,ゲームを提供する関連企業の責務であると篠原氏は語った。

|

|

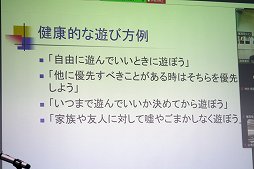

今回の調査結果では,ICD-11において時間・経済の障害ありとまでではいかなくても,それぞれの項目で1つでも該当するものをHazardous Gamingと仮定すると,9.6%の人がこれに相当している。ただ,9〜10歳の時にゲームをプレイした子どもが2年後に最も知能が向上したという調査結果も存在する。ゲームすべてを退けるのではなく,「いつまで遊んでいいか決めてから遊ぶ」「ゲームより優先すべきことがあるならそちらを優先」といった「健康的な遊び方」を維持する働きかけなどでリスクをコントロールしつつ,前述の様な恩恵を確保することが有益であるという。

|

|

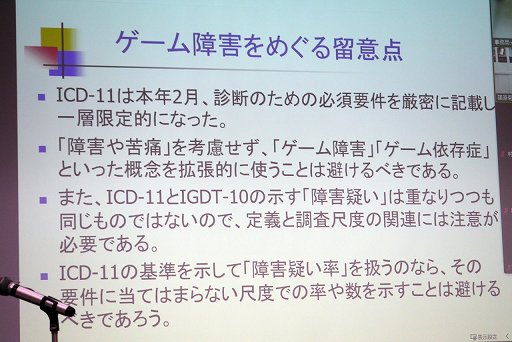

また篠原氏は,ゲーム障害やゲーム依存症といった概念を,やたらに使うことは避けるべきだろう,とも指摘する。ICD-11の基準を出しつつ,これ以外の尺度を使って障害疑い率を示すようなミスリードも可能であり,事実そうした調査報告も行われているため,注意が必要とのことだ。

|

最後にゲーム障害調査研究会委員長の坂元 章氏は,この調査で得られたゲーム障害疑い率は無視できるものではなく,対策が求められる,とコメント。今年度末に本調査の報告書を発表し,今後はゲーム障害を生み出す要因の研究や,特定の対象者への縦断調査を行っていきたいと語り,記者発表会を締めくくった。

診断基準が明確化することによって客観視が可能となって,その実態や対処法などが分かり,いたずらに恐れる必要がなくなるなら,それに越したことはない。今後の進展に期待したいところだ。

|

- この記事のURL: