イベント

障害者eスポーツの現場で活用されている“コ・デザイン”の事例を紹介。「ゲーミファイ・ネットワーク 第14回勉強会」レポート

このセミナーでは,国立病院機構北海道医療センターの田中栄一氏と,エクスペリエンスアーキテクトのちゃちゃき氏が,「コ・デザインから見る障害者eSportsのとりくみ」と題した講演を行った。

|

|

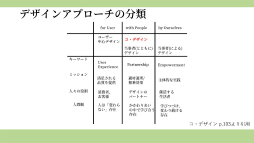

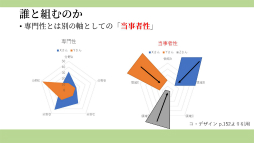

コ・デザインとは,デザイナーや専門家など限られた人だけでなく,実際の利用者や利害関係者達ともプロジェクトの中で積極的に関わりながらデザインしていく取り組みを指す。

|

|

|

|

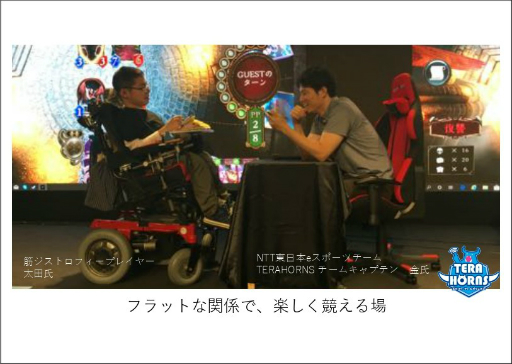

田中氏からは,コ・デザインの事例として,国立病院機構北海道医療センターの「障害者eスポーツ」の取り組みが紹介された。それによると,環境さえ整えることができれば障害のある人でもゲームやeスポーツを楽しめるし,イベントや大会に参加することも可能だという。

|

そのために,整えるべき環境の中で大きなハードルとなるのが“入力デバイス”だ。障害のある人は,マウスやコントローラが重くて動かせない,ボタンやキーのバネが強すぎて押せないといった課題を抱えている。

そうした課題に対して,現行のコンシューマゲーム機はコントローラのボタンの割り当てを変える機能を用意するなどして対応している。さらに2020年には,障害のある人向けに足や頭など手以外の身体の部位で操作を可能にするコントローラ「Xbox Adaptive Controller」がマイクロソフトから,「Flex Controller」がHORIから,それぞれ発売された。

|

北海道医療センターにはeスポーツ部があり,筋ジストロフィーなどの患者が「リーグ・オブ・レジェンド」などをプレイしているという。操作は,患者ごとにカスタマイズされた専用のコントローラを使って行うそうだ。本セミナーでは,専用コントローラを作成した2つの事例が紹介された。

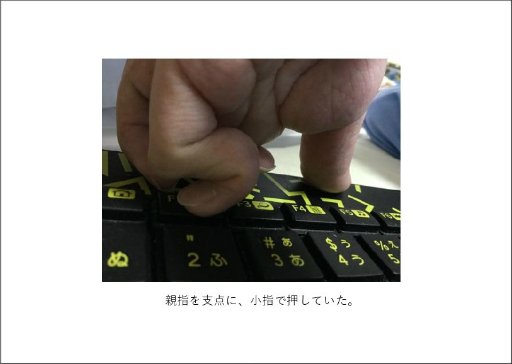

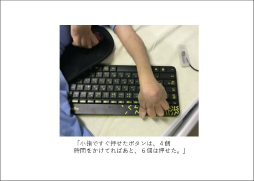

1つめの事例では,患者が当初,一般に流通しているマウスとキーボードを使って「リーグ・オブ・レジェンド」をプレイしていたことが紹介された。とくにキーボードは親指を支点にして小指でキーを押していたのだが,患者自身はとくにやりにくさや痛みは感じておらず,専用コントローラの作成にはあまり乗り気ではなかったという。

|

|

|

|

しかし,「もっと楽にプレイできるのではないか」という田中氏の提案により,患者は次第に考え方を変えていく。最終的に「押せるボタンをなるべく多く。今でも5つ6つは押せるので,4つ以上は押したい」「リハビリなどの邪魔にならないよう,ケーブルがごちゃごちゃしないように」という条件で,専用コントローラを作ることとなった。

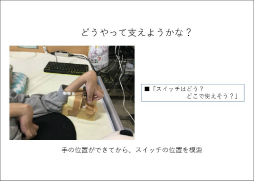

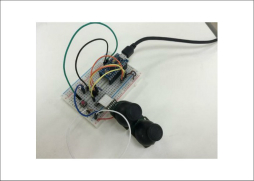

コントローラの作成は,どうすれば一番楽にボタンを押せるか試すことから始まった。いくつか試したところ,患者が手首を浮かせたら一番手が動くと分かったので,部材で腕を支えることにしたという。

手の位置が決まったあとは,押しやすいようボタンの位置を決めたり,かっこよく見えるよう部材を変更したりと,とんとん拍子で決まっていったそうだ。

田中氏は,その過程を「質問形式でやり取りしながら,方向性を模索していった」と表現した。また患者にヒアリングしてみたところ,やはり質問形式なのが良かったそうで,とくに「質問の幅が広いと,いろいろ考えたり試行錯誤できたりするのでいい」という答えが返ってきたそうだ。

|

|

|

|

2つめの事例では,患者が当初,コンシューマ機のコントローラにキーボードやマウスのクリックを割り当てるツールを使ってPCゲームをプレイしていたとのこと。

この患者は「ギリギリまで操作方法を変えないこと」にこだわっていたというが,その背景にはこれまでの経験から「一度楽になってしまうと元に戻れない」「そうなると『できなくなる』という恐怖が生ずる」といった理由があったそうだ。

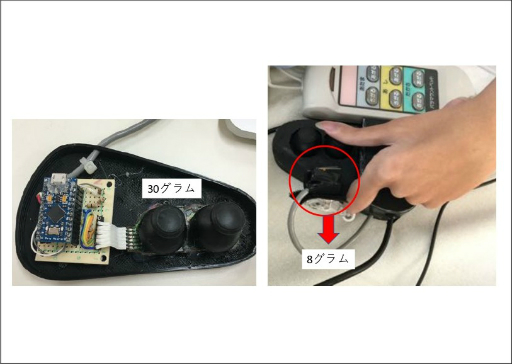

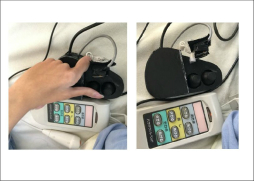

そんな彼の専用コントローラ作成の条件は,「できるだけ小さく」「ベッドリモコンと同じくらいの高さ」だった。

こちらの事例では,アナログスティックのバネの強さを半分以下になるよう交換。またスティック同士の幅を狭くし,親指1本でどちらも操作できるようにした。これにより,患者はバネの弱いスティックを使うと操作がやりやすいことを初めて理解したという。

また患者は田中氏とのやり取りの中で,初めて自分の手がどれだけ動くのか考えるようになったとのこと。振り返りの中で患者は,「そんな道具でも自分には合わない,無理という先入観があった」「使ってみて初めて,自分に合う,使えそうという気持ちの切り替えができる」と語り,さらにこれらの事例のように「患者各自に合わせたデバイスのデザインができることを提案してもらったり,試す機会を作ってもらったりするとありがたい。そういう機会に出会えると,可能性を深められる」とも話していたそうだ。

|

|

|

|

田中氏はこれらの事例から,「障害のある人は,容易に試したり比較したりできない」とし,そのため本人も周囲も「できないから知らないし,分からない。そして気づかない」という気づきを得たそうだ。つまり障害のある人とさまざまなやり取りをして,彼らが本来持っているはずのニーズを掘り起こしていく必要が生ずるのだ。

そのため障害のある人とコ・デザインするためには,「まずはやってみよう」という気楽な「提案」,ユーザー(患者)が答えを持っていないので,いろいろやり取りして方向性を探る「探索」,できるだけでなく,よりスキルアップできるよう工夫する「達成」の3つが重要であるとまとめていた。

「日本デジタルゲーム学会 ゲーム教育部会」公式サイト

- この記事のURL: