テストレポート

ハイスペックなSIMロックフリースマホ「ZenFone 2」レポート。手堅い作りでMVNO SIMとベストマッチ

|

ここ最近は,スマートフォンの価格も右肩上がりといったところで,製品選択に迷っている人もいるだろう。果たしてZenFone 2は,そうした迷えるゲーマーが選ぶに値する製品となっているだろうか。写真とベンチマークテストによるテストレポートをお送りしよう。

|

大人しい見た目に高いスペック

狙い目はメインメモリ4GB,ストレージ32GBモデルか?

まずは,ZenFone 2の製品ラインナップについて説明しておこう。

表で示したとおり,国内販売されるZenFone 2には,3種類のラインナップが用意されている。最上位モデルとミドルクラスモデルは,SoC(System-on-a-Chip)にIntel製「Atom Z3580」を採用しており,メインメモリ容量は4GBとなっている。一方,下位モデルは動作クロックがやや低い「Atom Z3560」を搭載し,メインメモリ容量は2GBだ。

メインメモリ容量の少ない下位モデルはともかく,最上位モデルのミドルクラスモデルのどちらを選ぶかと考えてみた場合,microSDカードを併用することを前提に,やや安価なミドルクラスを選ぶというのはアリだろう。

| SoC(CPU最大動作クロック) | メインメモリ容量 | 内蔵ストレージ容量 | 価格(税込) | |

|---|---|---|---|---|

| 最上位モデル | Atom Z3580(2.3GHz) | 4GB | 64GB | 5万4864円 |

| ミドルクラスモデル | 32GB | 4万9464円 | ||

| 下位モデル | Atom Z3560(1.83GHz) | 2GB | 3万8664円 |

|

ZenFone 2は,5.5インチサイズで解像度1080

そのため,見た目はやや大きく見えるのだが,持ってみるとラウンドフォルムのカーブがほどよい感じで,手に馴染むと感じる人が多いのではないだろうか。重心も本体中央よりやや下にあり,重さを感じにくくなっているあたりも,奇をてらわない基本に忠実な作りといえる。

5.5インチサイズの液晶パネルを搭載。前面の72%が画面で占められているという |

ラウンドフォルムを採用。手に刺さる感じもないので,手のひらで挟むように持ちやすい |

|

電源/スリープボタンは,5.5インチクラスとしては珍しく本体上側面に位置している。一見すると押しにくそうに思えるが,画面をノックするとスリープ解除される操作が可能になっているので,ボタンを重要視していないのかもしれない。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

容量4GBのメインメモリは他社製品にない利点

LTEの対応周波数帯も広い

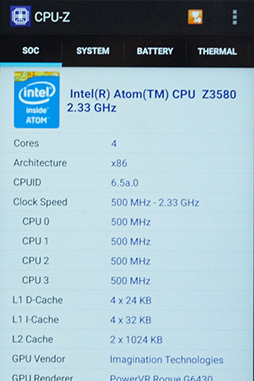

前述のとおり,ZenFone 2は,Atom Z3580またはAtom Z3560というSoCを採用している。今回タッチ&トライコーナーでテストしたのは,Atom Z3580を搭載したモデルだ。Atom Z3580は,CPUコアを4基,GPUコアに「PowerVR G6430」を採用したスマートデバイス向けAtomプロセッサである。最大CPU動作クロックは2.3GHzだ。

Galaxy S6シリーズやXperia Z4の搭載SoCは,ARMアーキテクチャのCPUコアを8基搭載しているので,「性能面で見劣りするのではないか?」と思うかもしれない。だが,後述するベンチマークテストの結果を見る限り,Jonney Shih氏が「(重要なのは)コア数ではない」と力説していたのも頷ける。

メインメモリはデュアルチャネル接続のLPDDR3で,記憶容量は4GBだ。ゲームだけでなく,バックグラウンドでさまざまなアプリケーションが動作している今時(いまどき)のスマートフォンにとって,メモリ容量は多いに越したことはない。

ストレージ容量は,64GBもしくは32GB。容量64GBのmicro SDXCカードにも対応しているので,ストレージで困る心配はあまりなさそうだ。

対応する通信周波数帯は,3G(WCDMA)がBand 1/2/5/6/8/19,LTEはBand 1/2/3/4/5/6/8/9/18/19/28となっており,LTEの対応周波数帯が幅広いのは評価したい。SIMスロットは2つ用意されており,SIMスロット1はLTEに対応したスロットとなっている。なお,SIMスロット2は「2G」と印刷されているとおり,音声通話用SIMのスロットなのだが,日本国内で使う限りにおいてはほとんど意味がない。

ちなみに発表会では,ZenFone 2に関するMVNOのパートナー企業として,DMM(サービス名はDMM mobile,以下同),インターネットイニシアティブ(IIJmio),geanee mobile,ニフティ(NifMo),TOKAIコミュニケーションズ(モバイル4G),U-NEXT(ユーモバイル),ワイモバイル,楽天(楽天モバイル)の名前も挙げられていた。これらの企業からは,ZenFone 2とSIMをセットにした製品が提供されるとのことだ。

ソフトウェア面もチェックしていこう。まず,OSはAndroid 5.0(Lollipop)で,Google純正に近い雰囲気を持つ「ZenUI」をホーム画面アプリとして採用している。

操作に対するレスポンスも良好だ。発表会で,「タッチレスポンスが60ms」と力説されていただけのことはあるようで,ソフトウェアキーボードの入力に対する反応は迅速だし,ボタンのタップに対する応答もとてもいいものだった。店頭でも試用できる機会があったら,ぜひ体験してほしい。

|

|

面白い機能として,ジェスチャーでスマートフォンを操作できる「ZenMotion」も取り上げておこう。

これは,電源/スリープボタン代わりに,画面をノックするようにダブルタップしてスリープ,またはスリープ解除したり,画面に「e」と書くとメールアプリが起動したりといった,ジェスチャーでZenFone 2を操作するものだ。アプリ操作中にダブルタップをしても,間違えてスリープしてしまうようなことはなかったので,どうやっているのかは分からないものの,アプリの操作なのかジェスチャーなのかをきちんと区別できているようだ。

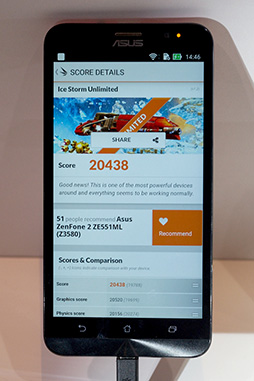

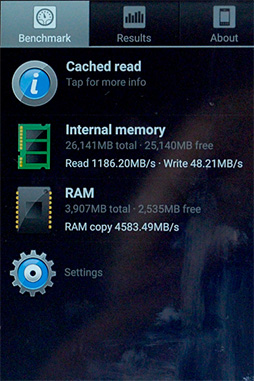

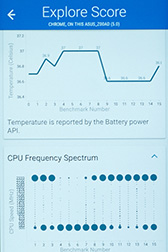

さて,最後にテストレポートでは定番のベンチマークテストを行ってみた。テストに使用したのは,グラフィックスベンチマークテストの「3DMark」のIce Storm Unlimitedプリセットとストレージベンチマークテストの「A1 SD Bench」,連射測定アプリ「ぺしぺしIkina」,CPUの仕様チェックアプリ「CPU-Z」,そして新たなテストとして「Vellamo Mobile Benchmark」(以下,Vellamo)の5種類だ。

VellamoはWebブラウザの性能評価に加えて,「Metal」と称するCPUやメモリ,ストレージ性能テストを行えるQualcomm製のベンチマークテストアプリである。A1 SD Benchのスコアに疑問を感じることがあるため,新しいテストとしてVellamoを使用してみることにした次第だ。

|

|

|

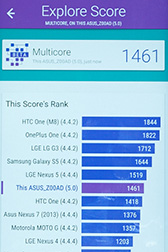

VellamoでのCPU性能テスト「Multicore」の結果。Qualcomm製「Sn |

同じくVellamoのCPU性能テスト「Metal」の結果。こちらもSn |

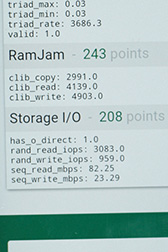

MetalでストレージI/O性能の計測結果を見てみると,seq |

MVNO SIMと組み合わせるハイスペックスマートフォンに最適

音声通話はほとんどしないので,データ通信中心に維持費を安く抑えながらスマートフォンを使いたいという要望は,ゲーマーにも強くあるだろう。ところが,MVNOが自社のサービスとセットにして販売しているスマートフォンは,よくてミドルクラス,大抵はローエンドの性能しか持たないので,ゲーム用途に適するとはいえないものがほとんどだった。

そこに登場したZenFone 2は,性能面では立派にハイエンドの域にあるスマートフォンとなっており,安価なMVNOの通信サービスと組み合わせるのに最適な製品といえる。最上位モデルは約5万5000円弱,ミドルクラスモデルでも約5万円弱という価格は安価ではないものの,MVNO各社が取り扱うであろう割り引きサービスを利用すれば,コストを抑えて導入できるはずだ。安くて高性能なスマートフォンが欲しいという人は,チェックしてみる価値がある製品といえるだろう。

ZenFone 2をAmazon.co.jpで購入する(Amazonアソシエイト)

ASUSTeK Computer 公式Webサイト

- この記事のURL: