業界動向

Access Accepted第504回:「CS: GO」のギャンブルサイトと人気YouTuberをめぐるスキャンダル

|

北米ゲーム市場で現在,かなりスキャンダラスな事件が起きている。キーワードは,「Steam」「YouTuber」,そして「ギャンブル」だ。PCゲームのオンライン配信サイトと,巨額の広告収入を得る人もいる動画投稿者がギャンブルとどのようにつながるのか? 現在進行中の出来事であるため,先行きには不透明な部分も多いのだが,簡単にまとめてみよう。

ギャンブル性の追加によって人気が再燃した「CS: GO」

ゲーマーから「シーエスゴー」という略称で呼ばれるValveのオンラインFPS,「Counter-Strike: Global Offensive」(以下,「CS: GO」)。「Counter-Strike」シリーズの第4弾だが,ゲーム内容としては使い古された雰囲気もあって,発売当初はそれほど人気を集められなかった。しかし,2013年頃から急激に人気が高まり,4年後の現在,どの時間帯でも約38万人のプレイヤーを集める人気タイトルに成長している。

人気上昇のきっかけになったのは,Valveが2013年8月に導入した「Arms Deal」という無料アップデートだった。これは,武器の外観を変更させる「スキン」と,それを収納する「ケース」というデジタルアイテムが導入されるという一見,他愛のないアップデートだった。しかし,対戦の観衆が,このスキンをコイン代わりに,どちらのチームが勝つかに賭けるという遊びが始まり,それがゲーマーを熱狂させることになった。

|

「Arms Deal」では,スキンやケースをゲーム中のドロップとして入手するほか,マッチ観戦によって無料で手に入れることも可能だ。ただし,このケースを開けるためには2.49ドルで販売されているキーが必要になる。ケースの中には誰もが欲しがるレアアイテムもあれば,価値のほとんどないものが入っている場合もあり,日本の”ガチャ“に近いやり方かもしれない。中身が不明という意味では,カードゲームのパックを買うようなものだろう。

この「Arms Deal」導入のアナウンスでValveは「倉庫の暗がりで,背後から刺されることもなく,武器の闇市という違法行為のスリルを味わえます」とジョーク交じりに紹介しているが,実際にここから発生した数々の問題を考えると,あまり笑える表現ではない。

北米では46州がスポーツ賭博を違法としているが,ラスベガスに行けば,大画面の前で熱狂するファンの姿を見かけるし,イギリスのプレミアリーグには,ギャンブルサイトがメインスポンサーのチームもある。欧米では,スポーツと賭けは切っても切り離せない関係にあるのだ。

「CS: GO」の競技性の高さと,アイテムのランダム性やスキンの売買システムによって新しい市場が生み出されたことも,その延長線上にある。スキンの売買はSteam Marketplaceで可能で,中には数千ドルで取引された超レアアイテムも存在している。スキン売買のうち,15%が手数料としてValveに支払われる仕組みだ。

そんな中,2016年4月に北米の経済誌Bloombergの電子版が,「CS: GO」のギャンブル性の高さについて問題提起を行った。記事によると,「CS: GO」は現在までの4年間で2100万本のセールスと5億6700万ドル相当のデジタルアイテムの販売を記録しているが,関連ギャンブルサイトの利益はそれをはるかに上回り,2015年だけで23億ドルにも達しているという。

オンラインゲームで未成年をターゲットにする

ギャンブル行為

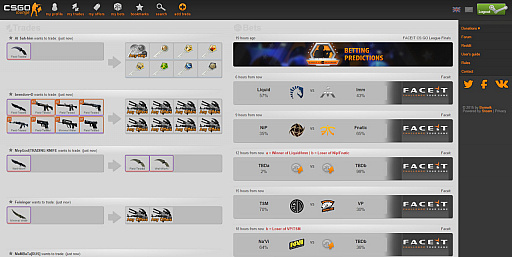

雨後のタケノコのように登場した数々の「CS: GO」専用ギャンブルサイトだが,これらはValveが運営するSteamの機能を使って作られており,ログイン情報を登録すれば誰でも参加できる。

人気があるのは,スロットマシンのような見た目のサービスで,プレイヤーが画面のボックスに自分のスキンを入れ,ギャンブルサイト側は特定のタイミングでスロットを動かし,当たった人がボックス内に入れられたすべてのアイテムを独り占めできるというシステムだ。ここではもはや,「CS: GO」の対戦結果は無関係であり,使っているのがチップではなくスキンであるという点を除けば,カジノ系のギャンブルサイトとあまり変わらない。当然ながらこうしたサイトの多くは,誰が運営しているのか,法的にはどうなのか,消費者保護はどうなっているのか,といった情報はほとんど掲載されていない。

|

Bloombergがとくに問題視しているのは,未成年者がこのギャンブルに熱中していることだ。「CS: GO」のコンシューマ機版は17歳以上でなければ購入できないが,Steamは13歳以上でアカウントを作成できる。もちろん,家族のアカウントを利用することも可能で,未成年者が父親のクレジットカードを使って購入したスキンをギャンブルにつぎ込むというケースも少なくないようだ。

北米のニュースメディアのPolygonはこれについて,「ギャンブルサイトと結託して,未成年者から不当に利益を得ている」として,Valveに対する集団訴訟が起きたことを伝えている。

|

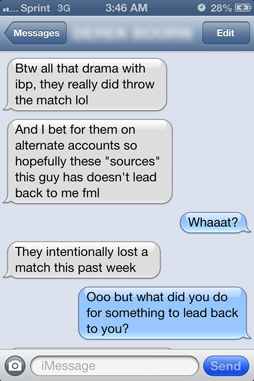

むろん,金の動くところでは不正行為も発生する。2014年12月に開催された大規模ゲームトーナメント「DreamHack 2014」で,「CS: GO」のプロゲーマー達が共謀して不正な試合をしていたという疑惑が報道された。

このときは,チートツールを使ってValveの認証システムを回避するという,彼らが試合で行った不正行為のほうに焦点が当てられたが,当事者の1人であるというプロゲーマーは,ギャンブルサイトで自分の試合の賭けを行い,1200ドルの利益を得たという。金儲けが不正試合の動機になっていたわけだ。

ギャンブルサイトを運営していた超人気YouTuber

そんな中,新たな疑惑が取り上げられた。ここでスポットライトを浴びるのは,人気のゲーム系YouTuber「TmarTn」ことトレヴァー・マーティン(Trevor Martin)氏と,「ProSyndicate」ことトム・キャッセル(Tom Cassell)氏だ。ゲームの話題を紹介したり,プレイの様子などを週に何本も作成し,2人の持ついくつかのアカウントを合わせると,フォロワー数は約1700万人にもなるという超人気ぶりを誇る。

2人は学生時代からの知り合いで,「Machinema」などにプレイ動画を提供していた。どちらもまだ20代だが,5年以上もYouTuberとして活動しており,得られた資金で不動産業やアドバイザーなどを手掛ける資産家でもある。

そんな彼らの配信には,「どうすれば5分で1万3000ドルを入手できるのか?」「お金が余り過ぎて困りモン!」などという謳い文句のムービーがいくつもあるが,いずれも彼らのお気に入りのギャンブルサイト,「CSGO Lotte」を紹介する内容だった。

あまりにも彼らが「CSGO Lotte」をプッシュすることをいぶかしく思ったのか,同じYouTuberとして活動する「HonorTheCall」というゲーマーが,2人とCSGO Lotteの関係を調べ,それを自分のチャンネルにアップした。

映像によれば,HonorTheCall氏は「CSGO Lotte」の登録書類を入手し,このサイトを運営するのがマーティン氏とキャッセル氏であることを突き止める。そして,その事実を公表することなく,実際にギャンブルで成功したような茶番ビデオを公開するのは,連邦取引委員会(FTC)の規定する公正な商法に違反していると糾弾したのだ。

この追求に対してマーティン氏は,「経営者であったことを公表しなかったのはミスだったけど,サイトには13歳以下は参加しないように呼びかける記述もある」というメッセージムービーを投稿する。しかし,マーティン氏が制作したムービーの中には,「『CSGO Lotte』というサイトを見つけたんだけど,スポンサーになってくれるらしいから,もっと映像配信してみようか」などと,直接には関っていないことを示すメッセージも含まれており,自分の立場をごまかそうとしていたことは明白だ。

「CSGO Lotte」がギャンブルサイトと見なされれば,13歳ではなく18歳以上でなければ利用できない。“13歳以下は参加しないように呼びかける記述もある”というメッセージが残されたのはかえって不利になると思ったからか,動画は投稿後,数時間で削除された。

|

「CSGO Lotte」の利用者や彼らのフォロワーの中からは,配信映像のように数分間で何万ドルも手にするようなことは不可能であるとか,スロットで当たるように細工していたのではないかという疑問の声も上がり始めている。マーティン氏が投稿した映像の中には,Bot05と書かれたアカウントをあわててログアウトするシーンもあり,ボットと呼ばれる自動プログラムを使って,参加者を不当に負けさせていたのではないかという疑問も浮かんでいる状況だ。

マーティン氏は北米時間の7月6日,新たに投稿したムービーで,ファンに迷惑をかけたと謝罪しつつ,今後もビデオ配信を続けていくとしているが,こちらもあまり時間をおかずに削除された。彼らのムービーには,「自分のイケてるイメージを大切にしたいのか」とか「(いつもの軽い口調に対して)真摯な態度に見えない」「(ファンが与えてくれたものを大切にしたいというメッセージに対して)おまえがスポーツカーを買ったキャッシュは,子供の昼食代をむしり取ったものなんだぞ」などと,さんざんなコメントが寄せられている。

|

「CSGO Lotte」については,ゲーム業界でも良く知られた人気YouTuberが関わるという展開から,社会的なトピックとしてさらに問題視されていくことになりそうだ。あたかも勝率が高いかのように装って未成年者を含むゲーマーをだましていたのなら,これは詐欺行為であり,Valveもまた批判を受けるだろう。弁護士の元にはギャンブルサイト被害を訴える人の依頼が数多く集まっているようで,今後どう転んでいくかはまったく予測できないものの,ゲーマーやゲーム業界にとって注視すべき問題であることだけは間違いない。

著者紹介:奥谷海人

4Gamer海外特派員。サンフランシスコ在住のゲームジャーナリストで,本連載「奥谷海人のAccess Accepted」は,2004年の開始以来,4Gamerで最も長く続く連載記事。欧米ゲーム業界に知り合いも多く,またゲームイベントの取材などを通じて,欧米ゲーム業界の“今”をウォッチし続けている。

- この記事のURL: