レビュー

価格が魅力な“Fatal1tyヘッドセット”の実力検証

Creative Fatal1ty Gaming Headset

Creative Fatal1ty USB Gaming Headset HS-1000

» 2008年秋以降,クリエイティブメディアの直販サイトで順次販売の始まったFatal1tyのシグニチャー入りヘッドセット2製品を,先日,某コンシューマゲームタイトル用のサウンド制作を終えたばかりの榎本 涼氏が検証する。アナログ接続モデルは5000円,USB接続モデルは7000円と,価格はなかなか魅力的だが,さて,その実力のほどは。

|

一つは,アナログ接続の「Fatal1ty Gaming Headset」(以下,Fatal1ty Headset Analog)で,もう一つはUSB接続の「Fatal1ty USB Gaming Headset HS-1000」(以下,Fatal1ty Headset USB)。直販価格は順に4980円,6980円(税込)で,Fatal1tyモデルの製品としてだけではなく,ゲーマー向けヘッドセットとしてもなかなか魅力的な価格になっているが,ゲーム用途を前提としたとき,これらはどう位置づけられるべきだろうか? 両製品をまとめて検証してみたいと思う。

アナログ/USB接続を問わず,外観は共通

軽量だが,安っぽくない作りに好印象

まずは外観からだが,両製品の設計は基本的に同じだ。接続インタフェースの違いこそあれ,黒を基調としつつ,Fatal1tyのブランドカラーである赤があしらわれているデザインに変わりはない。

|

|

|

|

実測重量はFatal1ty Headset Analogが約200g,Fatal1ty Headset USBが214g。USBサウンドデバイス機能を内蔵する後者のほうが多少重いが,装着時に気になるほどの違いはない。

なお,ケーブル長は約2.5mで共通。ヘッドフォン出力専用のボリュームコントロール機能とマイクのミュート機能を搭載するのも同じだが,ボリュームコントローラは,Fatal1ty Headset Analogがノブ式なのに対し,Fatal1ty Headset USBは電子式(※[+][−]ボタンで操作する)になっていたりと,微妙に違いがある。マイクのオン/オフを知らせる赤色LEDを内蔵する分,後者のほうが便利とはいえるかもしれない。

|

| マイクは左耳用エンクロージャ部に差すと利用できる |

|

| マイクブームの設置自由度は極めて高い |

ちなみに,マイクブームはたいていのセッティングに対応できる柔軟なタイプとなっており,かつセッティングした場所から勝手に動いてしまうこともない。ヘッドセット用として一番望ましいデザインになっているといえるだろう。

一方,先端のマイクは,大きめのウインドスクリーンが装着されている。外してみると,ステレオ仕様だということが分かるが,これはノイズキャンセリング のための措置――携帯電話などでも採用されている技術で,ステレオマイクを使って,環境音をカットするもの――であり,実際にPCへステレオ入力されるわけではない。

|

|

総じて,作りはしっかりしている印象。締め付けもきつすぎず,ゆるすぎず。イヤーパッド,頭頂部のクッションが柔らかいのと相まって,装着感は合格点と評してよさそうだ。ただ,エンクロージャーは,人によっては小さすぎると感じるかもしれない。もう少し水平方向(=頭の前後方向)に大きくてもよかったように思う。

|

|

|

|

クリエイティブ「らしさ」が残る音質傾向は好ましい

アナログ,USBともノイズの存在が大変残念

筆者のヘッドセットレビューでは,ヘッドフォン部を試聴で,マイク部を測定で主にテストしていく。後者の測定方法は少々複雑ということもあり,本稿の最後に別途まとめてあるので,興味のある人は参考にしてほしい。基本的には,本文を読み進めるだけで理解できるよう配慮している。

というわけで,まずはヘッドフォン出力品質から。今回取り上げる2製品は接続インタフェースが異なるため,「Intel P45 Express」べースのシステムにおいて,

- Fatal1ty Headset Analog:システムに搭載したCreative製サウンドカード「PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium」(以下,X-Fi Titanium)のライン出力端子と接続

- Fatal1ty Headset USB:システムのバックパネルI/Oインタフェース部に用意されたUSB端子と接続

した状態で,それぞれ検証することにした。なお,比較用のリファレンスヘッドフォンとして,AKG製のモニタリング用定番モデル「K240 Studio」を用意しており,これもX-Fi Titaniumと接続している。このほかテスト環境は表のとおりだ。

|

もう一つ,Creativeのヘッドフォンを語るに当たって,同社独自のバーチャルサラウンド機能「CMSS-3Dheadphone」を外すわけにはいかないが,今回は,4Gamerで独自に用意した「Call of Duty 4: Modern Warfare」(以下,CoD4)マルチプレイのリプレイデータの試聴を行うときにオンとし,音楽の試聴時にはオフとした。Fatal1ty Headset AnalogとK240 Studioは,X-Fi Titaniumのドライバソフトウェアから,Fatal1ty Headset USBは製品のドライバソフトから,それぞれ機能のオン/オフを行う。

|

以上を踏まえながら,K240 Studioと比較しつつ,2製品を聴いていこう。

●Fatal1ty Headset Analog

|

同時に,爆発音や地鳴り音などといった重低域の音はゲームへの没入感を増すことから,ゲーマー向けヘッドセットではこれらを強調する傾向にある。要するに,“低強高弱”の音作りになっているのだが,Fatal1ty Headset Analogも,まさにこの傾向の製品だ。高域が抑えられるため,K240 Studioほど抜けのいい音にはならないが,耳への負担は低く,それでいて,銃声が聞こえにくくなることもない。

面白いのは,そんなトレンドに乗りつつも,中低域はむしろ拍子抜けするくらい普通なこと。ゲーマー向けヘッドセットは,「中低域を強調することでパワー感を演出する」という,安易な方向に走りがちで,結果,低周波が中域に被って,タイトさやクリアさが失われてしまうことが多いのだが,Fatal1ty Headset Analogには,そういった違和感がない。全体的にソリッドでタイトな,もっといえばSound Blaster X-Fiシリーズに通じる「Creativeらしさ」が感じられる。

|

音楽を聴く場合だと,高域が落ち込み,とくに高次倍音の多い曲ではそれが顕著になるため,クラシックなどに不向きと言わざるを得ない。しかし,総じて全体のパワー感は十分なので,トランス系など,最近のゲームBGMで流行しているような,重低音がウリの曲には向く。ハマる人には間違いなくハマる,イマドキの音質傾向とまとめてしまって問題ないだろう。

|

マイクのミュート時に顕著なのだが,Windowsデスクトップでウインドウを開いたりして,HDDを動作させると,「キュルキュル」と,懐かしくも不快な音がかすかに聞こえる。最初はX-Fi Titaniumのドライバアップデートによるものかとも思ったが,K240 Studioに差し直すと消えるので,ヘッドセット本体またはケーブルが,微妙なシークノイズを増幅してしまっているのだろう。アナログ的なシールド処理が,きちんとなされていないものと思われる。

もちろん,音が賑やかに再生されているときにはほとんど聞こえないので,気にならない人はならないだろうが,こういう機器から発せられるノイズに敏感な人は堪えられない可能性が高い。

●Fatal1ty Headset USB

|

D/A変換部の違いが,多少の違いは生んでいるものの,スピーカードライバーなどの基本部分が同じなので,そう大きくは変わらないのである。

|

ちなみに,Fatal1ty Headset USBは,ヘッドセットを頭に装着した状態で,傍らにあるノートPCに触れるとノイズ量が増したりもした。

低周波ノイズがダダ漏れのマイク

USBモデルには看過できないレイテンシも

続いてマイク入力である。Fatal1ty Headset Analog/USBでは,ノイズキャンセリング機能の搭載が謳われているため,いかに周囲や室内のノイズが除去され,クリアに聞こえるかがポイントになるが,これは周波数特性の検証とは別に,実際の声を録音して確認を行っている。

●Fatal1ty Headset Analog

まず触れておかねばならないのは,ヘッドフォン出力時に存在した低周波ノイズが,マイク入力時にも確認される点だ。おそらく,ノイズが乗るのは,ヘッドフォン出力時とまったく同じ理由によるものではなかろうか。ケーブルなりコネクタなりで乗ったノイズが,マイクから拾った音にも混じってしまっているものと思われる。

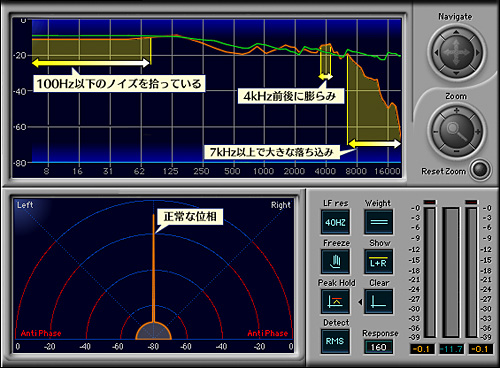

波形からもこれは推測でき,公称周波数特性である100Hz〜18kHzの下限値以下でも,(低周波ノイズにより)入力は行われてしまっている。ただ,録音した音声データをチェックする限り,ノイズキャンセリング機能自体は働いているようで,ノイズは多少緩和されている印象を受けた。

また,公称周波数特性の上限が18kHzなのに対し,波形では7kHzくらいから急激に落ち込んでいるが,これはおそらく,ノイズキャンセリングの影響だろう。乖離が激しいと思うかもしれないが,4kHz前後の膨らみのためか,入力される音声には適度な存在感があり,そう聞き取りにくくはない。

なお,リアルタイムモニタリングする限り,レイテンシ(=音の遅れ)は気になるほどではなかった。

|

●Fatal1ty Headset USB

低域の波形から見て取れるように,やはりノイズは存在する。しかしFatal1ty Headset USBの場合,むしろ注目すべきは,150Hz付近をピークとして,ほぼ右肩下がり(=音が高くなるほど弱くなる)になっていることだ。スピーチに存在感を与える3〜4kHzが落ち込んでしまい,Fatal1ty Headset Analogと比べると,やや籠もった印象の音質傾向になる。銃声が飛び交う戦場などでは,かなり聞き取りにくくなることを覚悟する必要があろう。

そして,それ以上に問題なのが,極めて大きなレイテンシだ。それは,自分の声をモニタリングできる状態にしていると,自分の声が遅れて聞こえてくる違和感にさいなまれて,普通のスピードで話せなくなるほど。ネットワーク越しの相手にも,ワンテンポ遅れて届くことになるので,この点は要注意。ものすごく正直に書くと,このレイテンシサイズは「今時,ありえない」レベルである。

|

アナログモデルのコストパフォーマンスは悪くない

ノイズをどう判断するかがすべて

|

そもそも,アナログのシールド処理というのは,本来,音響機器設計における基本中の基本。有史以来,脈々と受け継がれているはずのノウハウである。それを,あのCreativeが怠っている,あるいは怠っていないにしても,満足にこなせていないというのは,「アナログのノウハウが,オーディオの世界で着々と失われつつある現実」を見せつけられているようで,個人的には大変悲しい。ノイズ以外の部分が,価格を考えると本当によくできているだけに,詰めが甘すぎるとしか言いようがないというのが,正直なところだ。

というわけで,Fatal1ty Headset Analogの評価は,低周波ノイズが気になるかならないか,なったとして割り切れるか否かで,まったく変わってくる。そもそもノイズがあまり気にならない人や,ボリュームをあまり上げないで使う人,使用シーンが主に“戦場のど真ん中”で,細かなノイズが影響しそうにないという人にとっては,びっくりするほどコストパフォーマンスが高いヘッドセットといえるだろう。しかし,そうでない人だと,付けているだけで不快になる可能性があるため,決して手を出すべきではない。

購入のポイントは「ノイズを許容できるかどうか」。この一点に尽きる。それだけに,直販限定で,事前に試したりできないのは本当に残念だ。

■マイク特性の測定方法

マイクの品質評価に当たっては,周波数と位相の両特性を測定する。測定に用いるのは,イスラエルのWaves Audio製オーディオアナライザソフト「PAZ Psychoacoustic Analyzer」(以下,PAZ)。筆者の音楽制作用システムに接続してあるスピーカー(Dynaudio Acoustics製「BM6A」)をマイクの正面前方5cmのところへ置いてユーザーの口の代わりとし,スピーカーから出力したスイープ波形をヘッドセットのマイクへ入力。入力用PCに取り付けてあるサウンドカード「Sound Blaster X-Fi Elite Pro」とヘッドセットを接続して,マイク入力したデータをPAZで計測するという流れになる。もちろん事前には,カードの入力周りに位相ズレといった問題がないことを確認済みだ。

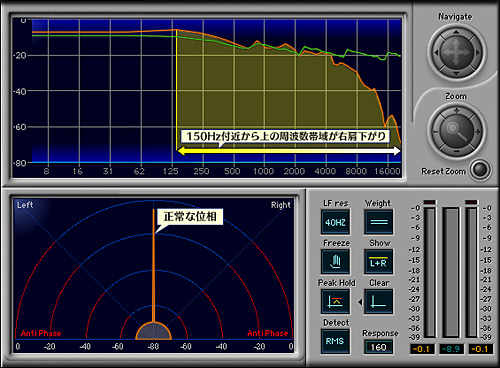

PAZのデフォルトウインドウ。上に周波数,下に位相の特性を表示するようになっている

測定に利用するオーディオ信号はスイープ波形。これは,サイン波(※一番ピュアな波形)を20Hzから24kHzまで滑らかに変化させた(=スイープさせた)オーディオ信号である。スイープ波形は,テストを行う部屋の音響特性――音が壁面や床や天井面で反射したり吸収されたり,あるいは特定周波数で共振を起こしたり――に影響を受けにくいという利点があるので,以前行っていたピンクノイズによるテスト以上に,正確な周波数特性を計測できるはずだ。

またテストに当たっては,平均音圧レベルの計測値(RMS)をスコアとして取得する。以前行っていたピークレベル計測よりも測定誤差が少なくなる(※完全になくなるわけではない)からである。

結局のところ,「リファレンスの波形からどれくらい乖離しているか」をチェックするわけなので,レビュー記事中では,そこを中心に読み進め,適宜データと照らし合わせてもらいたいと思う。

用語とグラフの見方について補足しておくと,周波数特性とは,オーディオ機器の入出力の強さを「音の高さ」別に計測したデータをまとめたものだ。よくゲームの効果音やBGMに対して「甲高い音」「低音」などといった評価がされるが,この高さは「Hz」(ヘルツ)で表せる。これら高域の音や低域の音をHz単位で拾って折れ線グラフ化し,「○Hzの音は大きい(あるいは小さい)」というためのもの,と考えてもらえばいい。人間の耳が聴き取れる音の高さは20Hzから20kHz(=2万Hz)といわれており,4Gamerのヘッドセットレビューでもこの範囲について言及する。

周波数特性の波形の例。実のところ,リファレンスとなるスイープ信号の波形である

上に示したのは,PAZを利用して計測した周波数特性の例だ。グラフの左端が0Hz,右端が20kHzで,波線がその周波数における音の大きさ(「音圧レベル」もしくは「オーディオレベル」という)を示す。また一般論として,リファレンスとなる音が存在する場合は,そのリファレンスの音の波形に近い形であればあるほど,測定対象はオーディオ機器として優秀ということになる。

ただ,ここで注意しておく必要があるのは,「ヘッドセットのマイクだと,15kHz以上はむしろリファレンス波形よりも弱めのほうがいい」ということ。

15kHz以上の高域は,人間の声を認識するにあたりまず必要ない。このあたりをマイクが拾ってしまうと,その分だけ単純に声以外の高周波ノイズが増えてしまい,全体としての「ボイスチャット用音声」に悪影響を与えてしまいかねないからだ。男声に多く含まれる80〜500Hzの帯域を中心に,女声の最大1kHzあたりまでが,その人の声の高さを決める「基本波」と呼ばれる帯域で,これと各自の声のキャラクターを形成する最大4kHzくらいまでの「高次倍音」がリファレンスと近いかどうかが,ヘッドセットのマイク性能をチェックするうえではポイントになる。

位相は周波数よりさらに難しい概念なので,ここでは思い切って説明を省きたいと思う。PAZのグラフ下部にある半円のうち,弧の色が青い部分にオレンジ色の線が入っていれば合格だ。「AntiPhase」と書かれている赤い部分に及んでいると,左右ステレオの音がズレている(=位相差がある)状態で,左右の音がズレてしまって違和感を生じさせることになる。

位相特性の波形の例。こちらもリファレンスだ

ヘッドセットのマイクに入力した声は仲間に届く。それだけに,違和感や不快感を与えない,正常に入力できるマイクかどうかが重要となるわけだ。

- この記事のURL: