イベント

東大のオンライン講座「教育のゲーミフィケーション」の演習課題を体験。「ゲーミファイ・ネットワーク 第7回勉強会」レポート

このセミナーでは,東京大学 大学総合教育研究センター 講師 藤本 徹氏が,東京大学の研究グループが開発したオンライン大学講座「教育のゲーミフィケーション」の内容を中心に,最新の知見や今後の課題と展望についてのセッションを行った。

|

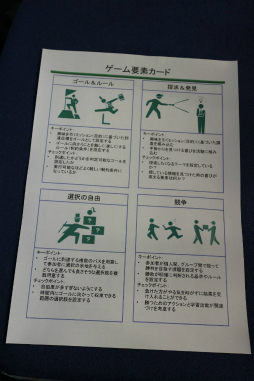

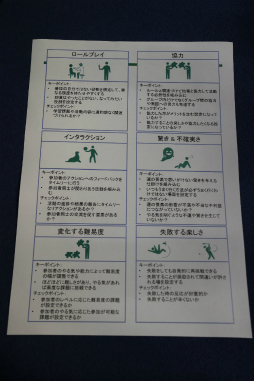

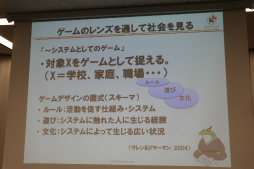

セッションで最初に語られたテーマは,「教育分野のゲーミフィケーション研究の動向」。なおゲーミフィケーションとは,ゲームの要素やゲームデザインの手法をゲーム以外のシステムやサービスに取り入れることだが,藤本氏は“ゲームそのもの”を教育に活用するゲーム学習や,シリアスゲームを含めた広義の意味でこの言葉を使っている。

|

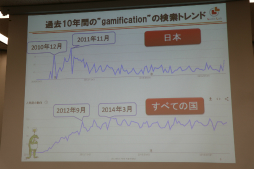

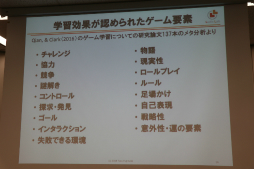

ゲーミフィケーションの研究は2010年代前半に始まり,論文の数も年々増加している。しかも,それらの論文から,ゲームのさまざまな要素に何らかの学習効果が認められているのだという。

|

|

|

|

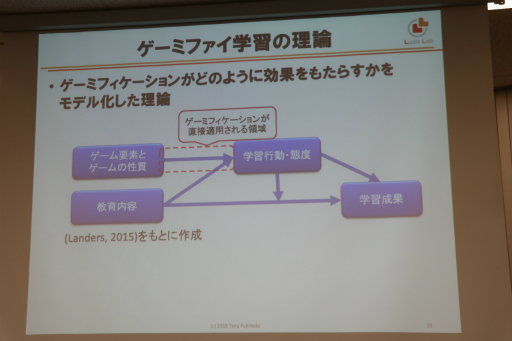

最近では,ゲーミフィケーションがどのように効果をもたらすかをモデル化した研究も進められている。その研究によると,ゲームの要素や性質は,“教育内容ではなく,学習者の学習行動や態度に作用しており,結果として学習成果に反映される”という。

|

そうした研究では「ゲームが誘い水になる」,つまりゲームが学習の入り口になると指摘されている。分かりやすいところでは,歴史を扱ったゲームをプレイした人が歴史に興味を持ち,自ら調べ始めるといった事例を挙げられるだろう。

またゲームがとくに教育的な内容でなくとも,知的な実践を繰り返すことで教育的に重要な副次的効果が得られるという。例えば,3Dグラフィックスのシューターをプレイすることで空間認識能力が高まるといったことがそれだ。研究では,ゲームをプレイすることで知覚と注意力,協調的問題解決,デジタルと紙媒体のリテラシー,システム思考,科学的推論などに効果があるとされている。

最近では,バスケットボールやサッカーなどのプロ選手が,リアルになったバスケゲームやサッカーゲームをプレイして戦術を練り,実戦に活かしているといったニュースを聞いたことがあるという人もいるのではないだろうか。

さらにゲームには,「未来の学習のための準備」という効果もあるという。これはゲームでの経験が,その後の学習活動の効果を間接的に高めるという意味で,実際「シヴィライゼーション VI」や「コール オブ デューティ」,「Stats Invaders!」を事前にプレイした学習者は,プレイしなかった学習者よりも授業から多くのことを学び,成績が良くなったという研究結果もあるとのこと。もちろん,これはゲームと学習の内容に関連があるケースでの話だが。

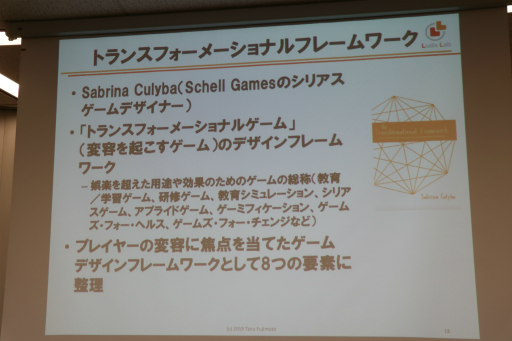

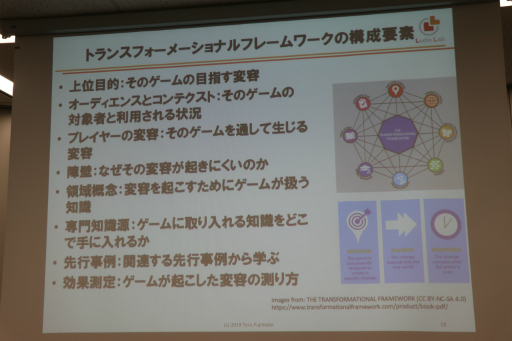

セッションでは,「トランスフォーメーショナルフレームワーク」という「トランスフォーメーショナルゲーム」(プレイした人に変容を起こすゲーム)をデザインするためのフレームワークも紹介された。これは娯楽を超えた用途や効果のためのゲーム(教育/学習ゲームなど)のゲームデザインを8つの要素に整理している。

|

|

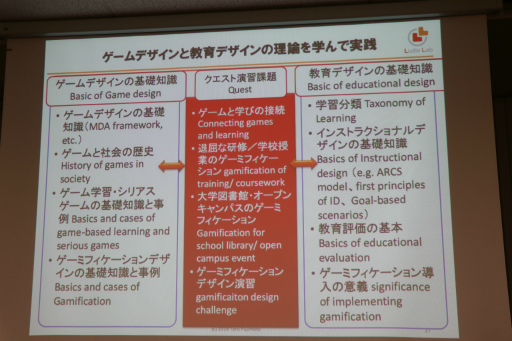

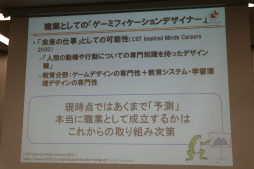

セッションの2つめのテーマは,オンライン大学講座(MOOC)「教育のゲーミフィケーション」の概要だ。この講座は,ゲームやゲーミフィケーションを導入したい教育者や,ゲームデザインの経験を教育に活かしたいゲーム開発者に向けて,東京大学の研究グループが開発したもの。講師は藤本氏が務めており,教育分野でのゲーミフィケーションデザインの知識を実践的に学べる場として,最初の講座は2019年5月から6月にかけて行われた。

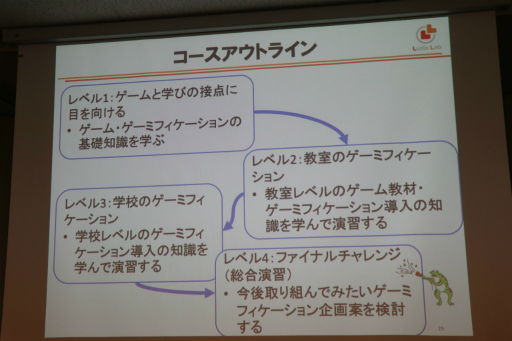

講座は全4週で行われ,10分以内の講義ビデオが各週6〜10本配信される。そして,講義で学んだ内容を実践する演習課題が,各週2〜4本出題される。演習課題は,教育者にゲームデザインの基礎知識を,ゲーム開発者には教育デザインの基礎知識を身に付けさせるような内容となっている。

講座の修了基準は,演習課題全13本のうち50%以上のスコアを獲得するというもの。これには,受講者の興味・関心に合った演習課題に取り組んでもらうという意図があるとのことだ。

|

|

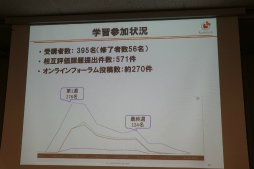

初回講座の受講者は395名で,そのうち修了者は56名だったという。藤本氏によると,誰でも無料で参加できるMOOCでは週を経るごとに参加者が減るとのことで,今回は比較的良好な結果に終わったのだそうだ。

|

|

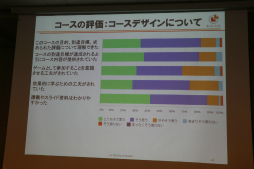

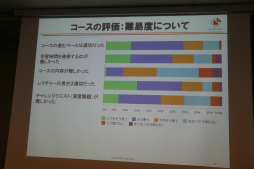

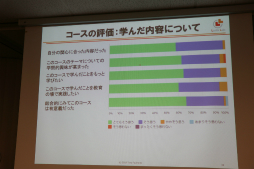

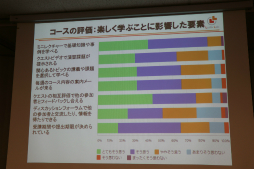

また,講座修了時に受講者を対象に行ったアンケートでは,“講座のテーマや趣旨をきちんと理解し,学んだことを実践してみたい,より深く学んでみたい”という人が多かったとのこと。さらに,講座は受講者の負担が大きいにもかかわらず,演習課題を楽しいと感じる人が多かったそうだ。

ただ,この結果は最後まで講座に残った意欲の高い受講者の意見なので,藤本氏は「いかにして離脱者を少なくするかも課題」と話していた。

|

|

|

|

これらの結果を受けて,2019年秋には内容を改訂した再開講が予定されているという。また,英語版を開発し海外に配信したり,コンテンツを利用した対面授業や研修の開発に取り組む予定もあるとのことだ。

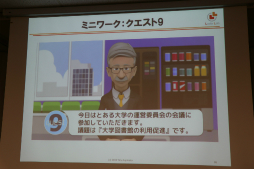

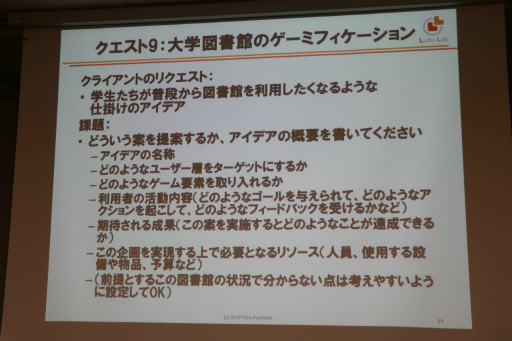

セッションの後半には,聴講者が実際に演習課題に取り組むワークショップが行われた。内容は「大学図書館のゲーミフィケーション」で,学生達の図書館利用を促進するような企画を考えることになった。

|

|

|

|

|

最終的には,

- 提示されたテーマに合致した本を図書館内で探し出して写真に撮り,合っていればカードがもらえる。さらに,その本の内容に関する質問に正解すれば,さらに上位のカードがもらえる

- 図書館の蔵書リストと外部のショッピングサイトを連携させるアプリを作る。必要な本を検索すると,図書館にあれば優先的に教えてくれ,図書館にないなら在庫のあるショッピングサイトに誘導する

- 図書館内は静かにしなければいけないという概念を覆し,本に関するクイズ大会やコンテストなどを実施する

- ポイント制にして,一定ポイントを貯めるとメイド司書が読書中にドリンクを持ってきてくれるなどの特典が付く

- 学生が推薦する本に「いいね!」ができる仕組みを作り,もっとも「いいね!」を集めた学生に称号などを与える

といった企画が挙がった。

|

藤本氏は,この講座について「各自が出したアイデアを共有することが学びにつながる」とし,「講師が教えたことを学んで終わりではなく,共有したアイデアから学ぶことを重視している」と説明。

さらに,教育にゲーミフィケーションを取り入れる意義として「学校や塾など従来の方法では学べない人への学習機会の提供」「教育分野の人材だけではたどり着けない教育方法を開発し,多様かつ楽しい学習機会を創り出す」「教育が対象としていない領域の学びを豊かにする」ことを挙げていた。

|

|

東京大学 大学総合教育研究センター 公式サイト

- この記事のURL: