イベント

ゲーミフィケーションが活用されている4つの事例が紹介された「eラーニングアワード 2018 フォーラム」のセッションをレポート

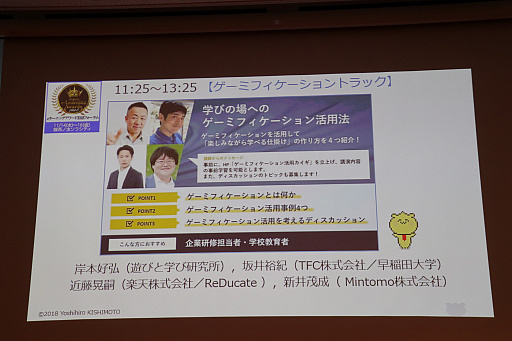

本稿では,会場にて行われたセッションのうち,ゲーミフィケーションの手法と事例が紹介された「【ゲーミフィケーショントラック】学びの場へのゲーミフィケーション活用法 〜ゲーミフィケーションを活用して『楽しみながら学べる仕掛け』の作り方を4つ紹介!〜」の模様をお伝えしよう。

|

セッションの冒頭では,遊びと学び研究所 ゲーミフィケーション デザイナー Lv98 岸本好弘氏が,ゲーミフィケーションの定義とこれまでの歴史を紹介した。

それによるとゲームフィケーションとは,「身の回りのこと(学び)にゲーム要素を入れて,人を楽しくやる気にさせること」だという。ポイントとなるのは,「若い世代との親和性が高い」ことと「ゲームそのものではない」という点だ。

|

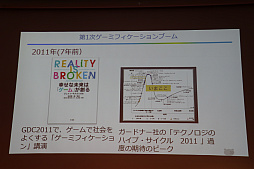

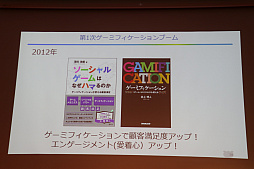

ゲーミフィケーションという言葉が初めて登場したのは,ゲームデザイナーのジェイン・マクゴニガル氏が行ったGDC 2011のセッションである。「ゲームの手法が社会を変える,世界を救う」という彼女の見解は,当時大きく受け入れられ,日本でもソーシャルゲームやWebサービスにおける顧客満足度やエンゲージメントの向上にゲーミフィケーションを採用する企業が数多く見られた。

|

|

しかし,そうした傾向はすぐに幻滅期に入ってしまった。というのは,ゲーミフィケーションの効果は確かに見られるものの,競合他社が同じことを始めたら結局差が付かなくなってしまうからだ。またゲーミフィケーションをうまく構築しないと,あまり効果がないという理由もあったとのこと。

そんなゲーミフィケーションだったが,2015年頃からは学校教育やライフスタイルに取り入れていこうという動きが見られるようになる。つまり,「人々のモチベーションを高めるためにゲーミフィケーションが有効なのではないか」というのが,ここ数年の考え方というわけである。

|

|

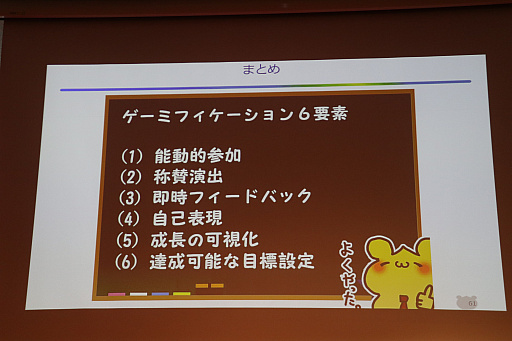

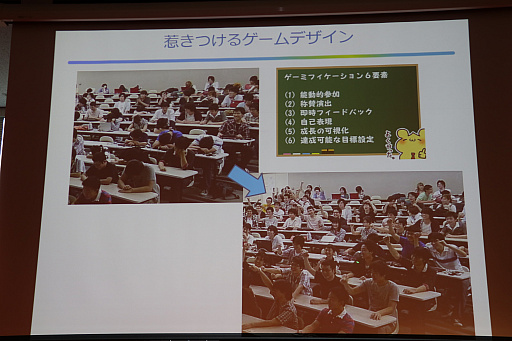

ゲーミフィケーションの手法はさまざまだが,岸本氏は「ゲームは,ゲーム開発者が“プレイヤーを惹きつけるゲームデザイン”を盛り込んでいるからこそ面白い」とし,具体的に6つの要素を挙げた。

一つめは「能動的参加」。つまりプレイヤーが遊びたいときに遊べ,止めたいときに止められることである。またプレイがあまりうまくない人には難度低め,上手な人には高難度といったような難度調整ができることも重要とのこと。

|

二つめは「称賛演出」。これは,例えば「スーパーマリオブラザーズ」ならステージをクリアすると花火が上がるといったように,プレイヤーが何かを達成したときに褒めることである。こうして称賛されることにより,プレイヤーは自信を持って次に進めるという。

|

3つめは「即時フィードバック」。「スーパーマリオブラザーズ」では,コントローラーの入力に応じて,即座にマリオが動く。つまり,プレイヤーの行動に対して,すぐレスポンスが返ってくることが重要というわけである。

|

4つめは「自己表現」。「ドラゴンクエスト」シリーズでは,初期のタイトルを除き,時プレイヤー自身の任意でメンバーを選択し,パーティを編成できる。またバトルでは物理攻撃をするか,魔法攻撃をするか選択することも可能だ。このように,プレイヤーが自分で選ぶ要素も大きなポイントとなる。

|

5つめは「成長の可視化」。「ドラゴンクエスト」シリーズなどのRPGでは,何度かバトルを繰り返し経験値が一定以上になると,キャラクターがレベルアップする。このように成長が目に見える形でプレイヤーに伝わることも重要な要素だ。

|

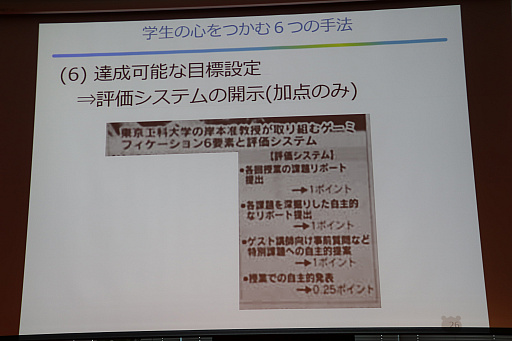

そして6つめは「達成可能な目標設定」。これは能動的参加にもつながる部分だが,「一般的なRPGに登場する最初の敵は弱い」といったように,最初は誰でも容易に達成できる目標を設定し,プレイヤーの能力や成長に合わせて次第に難しくしていくことが必要となる。

|

岸本氏は,以上の6つの要素を入れることにより,ゲーミフィケーションが可能になるとまとめた。

|

続いて,実際に企業研修や学校教育にゲーミフィケーションを取り入れた4つの事例が紹介された。

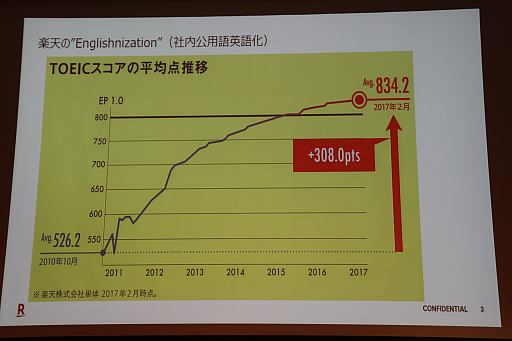

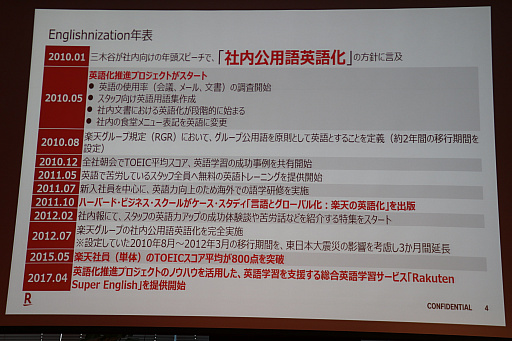

最初に紹介されたのは,楽天のEnglishnization(社内公用語の英語化)の事例だ。楽天/ReDucate 新サービス開発カンパニー・教育事業部 マネージャー 近藤晃嗣氏は,まず同社社員のTOEIC平均スコアの推移を示した。それによると,社内公用語の英語化がスタートした2010年10月は526.2点で,それから約6年半後の2017年2月には834.2点と実に300点以上も平均スコアが伸びている。

|

|

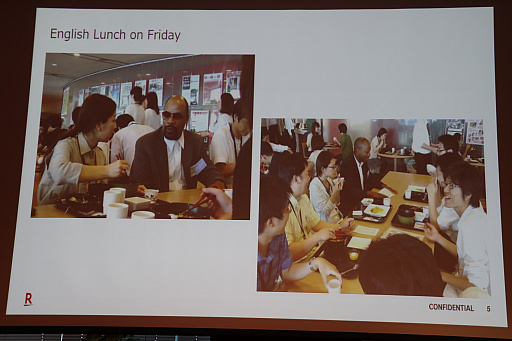

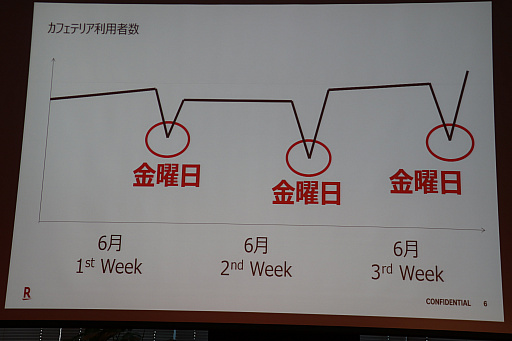

2010年以降,楽天は社内公用語英語化に向け,英語学習関連企業の協力を受けるなど,さまざまな施策を行ったが,決して順風満帆だったわけではないという。例えば毎週金曜日のランチタイムに外国人の英語講師を招いて,社内カフェテリアで食事をしている社員と英会話で雑談してもらうという取り組みも行ったが,金曜日のカフェテリア利用率が激減することもあったそうだ。

|

|

|

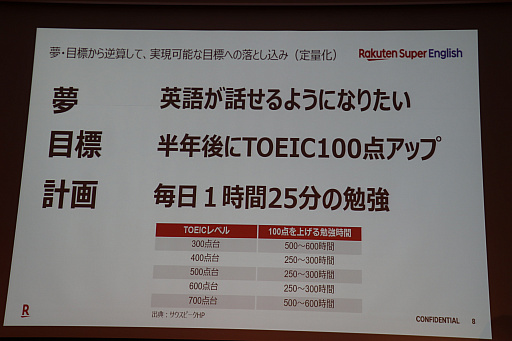

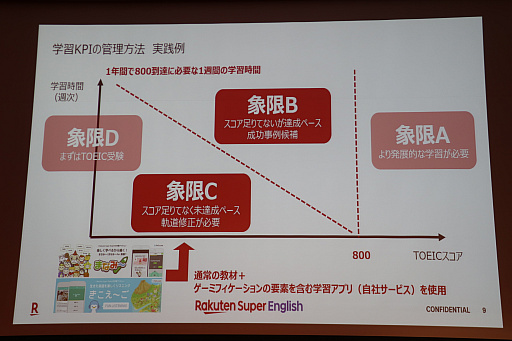

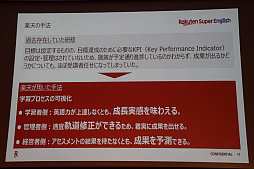

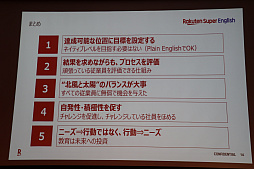

そんな逆風の中,楽天はどのようにして社員のTOEIC平均スコアが800点を超えるような状況を作り出したのか。近藤氏は,「夢や目標から逆算し,実現可能な目標への落とし込み(定量化)」を行ったと説明。すなわち社員一人一人が,「英語が話せるようになりたい」という夢から,「半年後にTOEIC100点アップ」という目標を掲げ,それを達成するべく,語学学校が示す指標をベースとして「毎日1時間25分の勉強をする」という具体的な計画を立てるよう促し,社内で社員達の学習時間などのプロセスを把握する仕組みを作ったのである。

|

|

楽天の一連の取り組みは,成長の可視化や達成可能な目標設定など,岸本氏が示したゲーミフィケーションの要素を上手に使った事例だが,近藤氏によるととくに意識していたわけではないとのこと。あとから振り返って,「そういえば,ゲーミフィケーションだよな」と認識したそうだ。

|

|

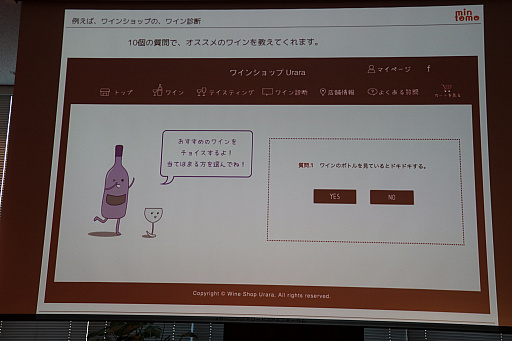

Mintomo 代表取締役 新井茂成氏は,同社が手がけるWebサイトの制作に,ゲームの手法を採用している事例を紹介した。

新井氏は,Webサイトを制作するにあたって,見る人が「興味を持つ」「新しい発見や知識を得る」「体験したくなる」ことが重要であるとする。例えばワインショップのWebサイトであれば,見る人は当然ワインに興味がある人達であり,彼らが実際にショップへと足を運びたくなるような情報を提供する必要があるというわけだ。

|

しかしWebサイトが表現していることとショップの中身が一致していなければ,せっかくショップに足を運んだのにそのまま帰ってしまう人もいる。

新井氏はホームページの役割を,「店主が期待する言葉で検索をかけたときに,きちんと表示されること」「潜在客や見込み客がショップに足を運びたくなること」とし,かつ重要なポイントとして「人々が来店したあとのことは基本的にショップの問題で,ホームページの問題ではない」ことを指摘した。

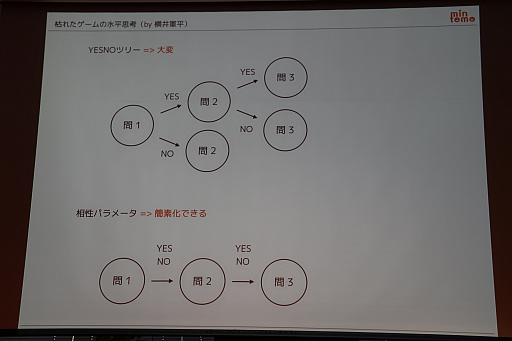

実際にMintomoが手がけたワインショップのWebサイトには,「ワイン診断」が用意されている。このコンテンツは,提示された質問にYES/NOで回答していくと,オススメのワインを教えてくれるという内容だが,回答によって次の質問が分岐していくツリー形式ではなく,「相性パラメータ形式」を採用したとのこと。

相性パラメータ形式とは,すべての人に同じ内容の質問がなされ,回答の結果によって各種パラメータが変動していくというもの。そして最終的なパラメータに応じて,オススメのワインが決定する。つまりアドベンチャーゲームなどによくある,NPCとの親密度や友好度を上げる仕組みを採用しているのである。さらにこの形式なら質問の数が少なくて済むため,簡素化と低コスト化にもつながる。

|

|

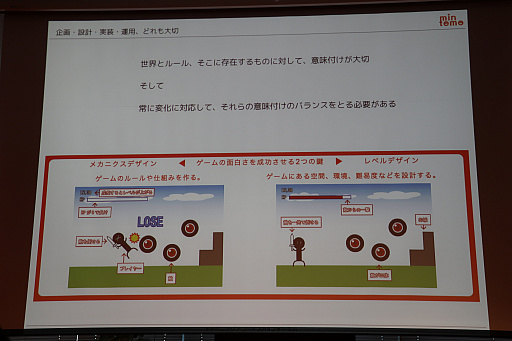

新井氏はゲームの面白さを成功させる鍵として,ゲームのルールや仕組みを作る「メカニクスデザイン」と,ゲーム内の空間,環境,難度を設計する「レベルデザイン」の二つを挙げ,それらがゲームの手法を使ったWebサイト制作や,ひいてはゲーミフィケーションの本質にもつながっていると語っていた。

|

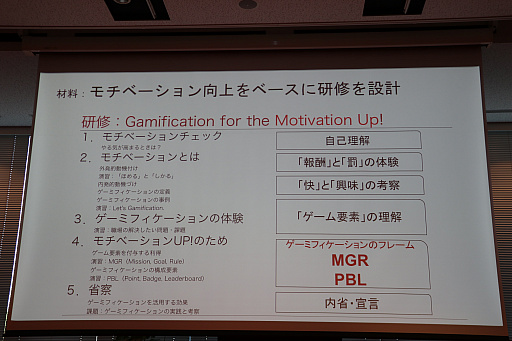

TFC 事業企画部 取締役本部長 / 早稲田大学大学院 人間科学研究科 大学院生 坂井裕紀氏は,ゲーミフィケーション研修が従業員の働き方に与える影響について,事例を交えて紹介した。

|

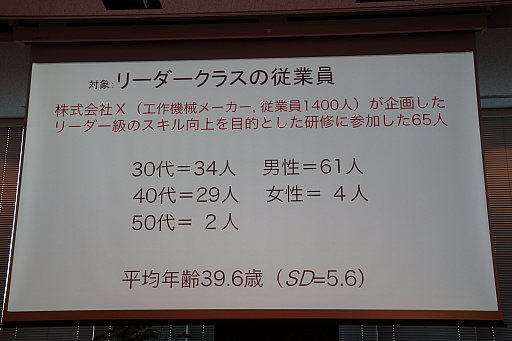

まず紹介されたのは,従業員1400名前後のとある企業の事例だ。この事例では,リーダークラスの従業員65名が,仕事をゲーム化する研修に参加したという。この研修で坂井氏が主に取り上げたのは,従業員のモチベーションおよび能動性の向上である。

|

|

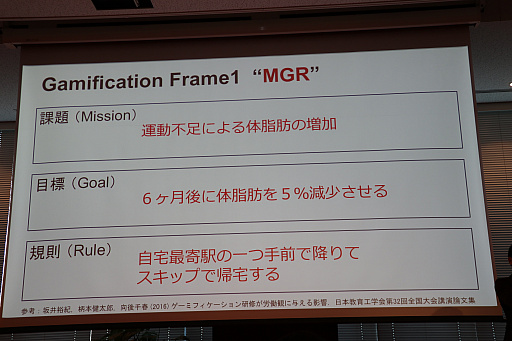

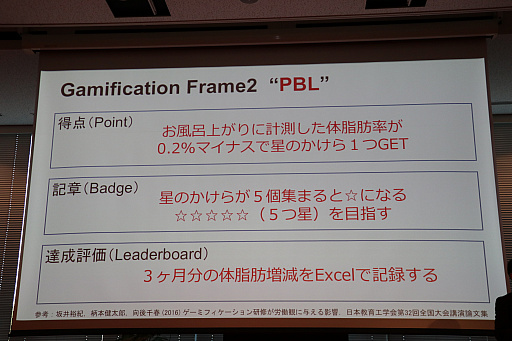

会場では,とくに課題(Mission),目標(Goal),規則(Rule)を示す「MGR」と,得点(Point),記章(Badge),達成評価(Leaderboard)を示す「PBL」の説明がなされた。

ここで重要なのは,実際にMGRやPBLに基づいて仕事をする人(プレイヤー)が楽しめることである。例えルールを設定する人(ゲーム開発者)が楽しいとしても,プレイヤーが楽しくなければ,それは“クソゲー”で終わってしまうからだ。

|

|

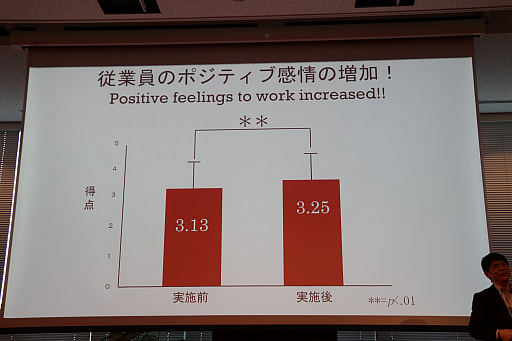

そうやって仕事をゲーム化していった結果,従業員の仕事に対するポジティブな感情は実施前3.13から実施後3.25に上昇したとのこと。

|

具体的にどうやって仕事をゲーム化したかというと,例えば毎日数100件ものメールをさばかなければならなかった従業員は,メールをモンスターに見立て,難しい案件や突発的な案件を強敵と見なして片付けることにより,楽しく仕事ができるようになったという。

|

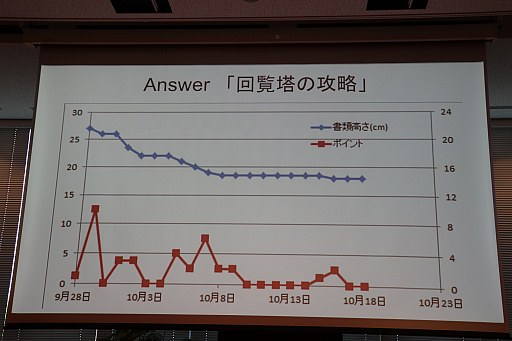

また机の上に書類が山積みになり,必要なものがどこにあるのか分からなくなっていた設計士は,書類の山を塔に見立て,実際に高さを測り,片付けるごとにポイントを獲得していく仕組みを作ったそうだ。

|

これらの事例に対し,坂井氏は「私自身は何が面白いのか理解できないが」としつつ,「与えられた仕事を,情熱や自身の強みではなく,ゲームの手法を使ってこなす方法を自ら編み出したから,楽しくやれるようになったのではないか」と分析し,ゲーミフィケーションの研修には効果があるとまとめた。

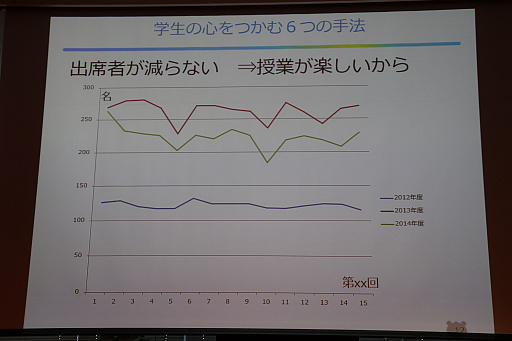

最後に,岸本氏が再び登壇し,大学授業におけるゲーミフィケーションの活用事例を紹介した。岸本氏は,2012年度より東京工科大学メディア学部にて「ゲームプロデューシング論」の講義を行っていたが,学生の出席率は常に高い状態をキープしていたという。

|

|

岸本氏によると,その理由は「ゲーミフィケーションの6つの要素を取り入れた授業が楽しいから」とのこと。

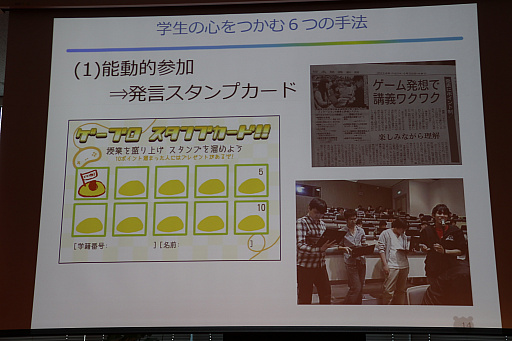

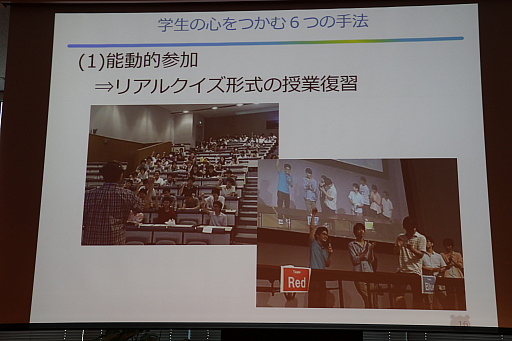

すなわち能動的参加という意味では,授業中発言するごとにスタンプが溜まるスタンプカードを用意し,一定数溜まったらちょっとしたプレゼントを提供したり,リアルクイズ形式で授業の復習を試みたりした。

|

|

|

また称賛演出としては,学生が質問に正解すると,岸本氏が「素晴らしい」と褒め称えた。重要なのは,学生の解答が想定したものと違った場合に,「違う」「話を聞いていなかったのか」と返すのではなく,「惜しい,もうちょっと」と正解まで導くことにあるという。

岸本氏は「学生の解答に間違いはなく,すべて素晴らしいものと捉える」とし,そうすることで「学生は答えてよかったと思い,また答えようと思うようになる」と説明した。

|

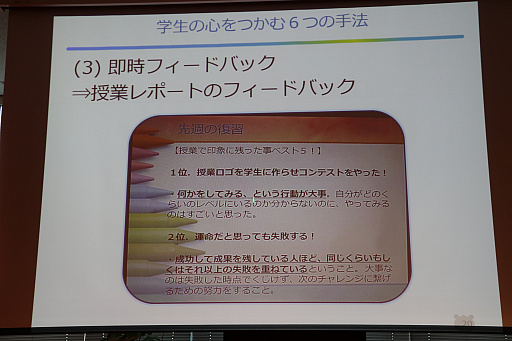

即時フィードバックについては,学生が提出するレポートについて,1週間後の授業中にに何かしらコメントするようにした。これは,毎週のようにレポートを提出しているのに,その結果が1年に1,2回の成績表でしか確認できないのでは,ゲームとしてつまらないからである。

|

自己表現に関しては,学生にグループワークをさせて,自身の発言ができるようにした。これは自分の意見が認められた学生には,自己肯定感が芽生えるといのも理由の一つである。

|

成長の可視化は,中間発表における成績優秀者の公開や,中間発表時点のスコアに基づく最終結果予測を学生各自にメールで伝えるといったことで実現した。

|

そして達成可能な目標設定では,評価システムを開示し,具体的に何をすれば評価に加点されるかを示した。

|

|

|

|

岸本氏は,こうしたゲーミフィケーションの手法を取り入れた授業について「楽しく集中できた」「より深く理解できた」とする学生が9割に上り,また「授業外での学習意欲が高まった」とする学生も9割いた半面,事前・事後の学習時間はほとんど増加しなかったという検証結果が得られたとまとめ,「それでも,授業や研修は“楽しい”が正解」と改めて自身の見解を示した。

|

セッションの終盤には,登壇者と聴講者とのディスカッションの場が設けられ,その中には「ゲーミフィケーションに否定的な従業員や学生がいるときに,どうすればいいのか」という質問もあった。

坂井氏は「ゲーミフィケーションは学習意欲が低い人に有効で,モチベーションが高い人には不向き」という研究結果を紹介し,「モチベーションが高いということをきちんと承認してあげたほうがいい」とのアドバイスを示した。

また岸本氏も「ゲーミフィケーションが有効なのは,一歩めが踏み出せない人,踏み出してもすぐに止まってしまう人」「ゲーミフィケーションは,学習の習慣がない人に習慣づけをするための仕組み」と補足し,必ずしもゲーミフィケーションが万能なものではないことを指摘していた。

|

- この記事のURL: