イベント

eスポーツに,なぜアンチ・ドーピングが必要なのか。セッション「アンチ・ドーピングで実現するクリーン&フェアなeスポーツ」レポート

|

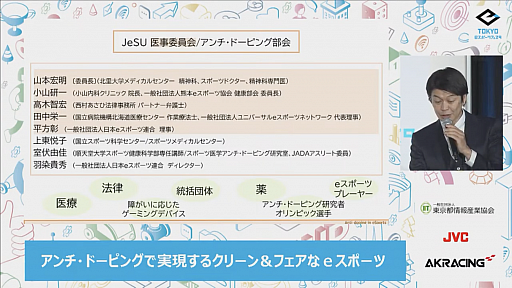

このセッションでは,日本eスポーツ連合(JeSU)医事委員会 委員長/アンチ・ドーピング部会 部会長の山本宏明氏と,JeSU アンチ・ドーピング部会メンバーの上東悦子氏が,ドーピングとは何か,なぜダメなのか,実際どのように検査が行われるのか,eスポーツとどう関係するのかなどについて解説した。本稿では,その模様をレポートする。

eスポーツにアンチ・ドーピングが必要な理由

JeSUは,2021年1月に日本アンチ・ドーピング機構(JADA)に加盟している。山本氏はこの件について,「eスポーツが1つの競技として認められた,画期的な動き」と指摘し,「選手が,世界アンチ・ドーピング(WADA)規定に則った国際大会に,日本代表として参加できるようになる」というメリットを説明。また,WADA規定に則った大会に参加する意思のない選手に対して,検査や厳しい制約が課されるわけではないとも語った。

|

山本氏は,「アンチ・ドーピングはeスポーツの可能性を広げてくれる」とし,3つの観点から解説した。

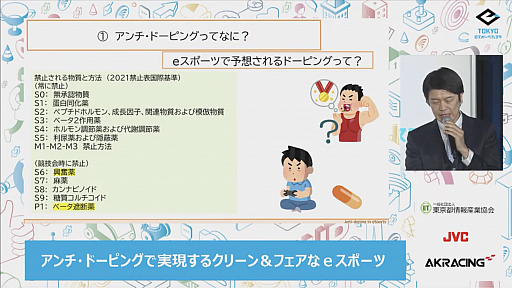

最初の観点は,「アンチ・ドーピングとは何か」。山本氏は,アンチ・ドーピングが「クリーンで公正なスポーツを守る活動」であると説明。それでは,そもそもドーピングとは何かというと,「スポーツにおいて禁止されている物質や方法によって競技力を高め,意図的に自分だけが優位に立ち,勝利を得ようとする行為」であるとし,eスポーツに置き換えると「チート行為」に相当すると解説した。

したがって,eスポーツにおけるアンチ・ドーピングとは,「クリーンで公正なeスポーツを守る活動」であり,そうした活動はチート行為対策や大会でのコントローラなどのチェック,オンライン大会における本人確認といった形で,すでに行われていると指摘した。

セッションでは,かつて山本氏が,とある企画でオリンピック出場選手達に「今のスポーツからアンチ・ドーピング規則がなくなったらどうなるか」を考えてもらったエピソードも紹介された。選手達からは,「練習よりも薬の開発がメインになりそうで怖い」「健康を犠牲にして,危険な薬をどこまで使うかのチキンレースになる。そんな競技やりたくない」「公平性を欠くレースになったらつまらない」「選手の価値がなくなる。競技の魅力もなくなる」といった声が挙がったとのこと。

|

同様にeスポーツでも,チート行為などのドーピングが横行してしまっては,選手は本気で競技に打ち込むことができなくなり,また観戦者も選手のプレイを見ていて楽しくないし,選手を尊敬したり応援したりできなくなるだろうと,容易に想像できる。

そのためドーピングは,eスポーツを含むスポーツの価値を脅かす重大な行為であるとされ,世界共通・競技共通のルールとしてWADA規定が設けられたという経緯が山本氏により示された。なおJADA規定も設けられているが,基本的にはWADA規定と同内容とのこと。

またeスポーツにおける薬物ドーピングは,覚醒作用のある興奮剤を使うケースが想定されるという。例えば反射機能を高めたり,長時間のプレイの中で疲れを吹き飛ばしたりするために興奮剤を使うというわけである。山本氏は,そうした薬物を使用して一時的に勝利できたとしても,副作用や後遺症のリスクがあることを指摘し,選手を守るためにもアンチ・ドーピングは必要であると語った。

|

|

|

|

|

2つめの観点は,「メリットとデメリット,よくある疑問」だ。JADAに加盟し,アンチ・ドーピング規定に則るメリットは,山本氏が冒頭で挙げたとおり,「選手がアンチ・ドーピング規定準拠が必要な大会に参加できる」ことである。

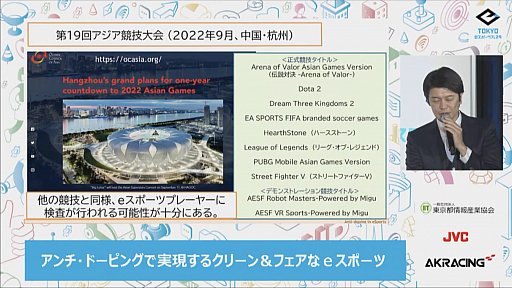

すでに国際eスポーツ連盟(IeSF)はWADAに加盟しており,IeSFが企画する公式大会はすべてWADA規定に準拠する。したがって,JADAに加盟していない日本のeスポーツ団体は,それらの大会に出場できなくなってしまうのである。そしてそれらの大会の中には,2022年9月開催の第19回アジア競技大会も含まれていることを理由に,山本氏は,ほかの競技同様にeスポーツ選手にもドーピング検査が行われる可能性があると指摘した。

|

加えて山本氏は,「健康を犠牲にしないフェアな戦いができる」「競技の信頼性と魅力を守る」の2つをメリットとして挙げ,結果として「eスポーツの価値を高めることにつながる」とまとめた。

それでは,JADAに加盟し,アンチ・ドーピング規定に則るデメリットとは何だろうか。山本氏は「禁止物質を気にする必要がある」「意図しない違反でペナルティを受けることがある」の2つを挙げつつも,こちらも冒頭で示したように「ルールを採用した大会に参加する意思のない選手にまで制限を強いるものではない」と説明した。

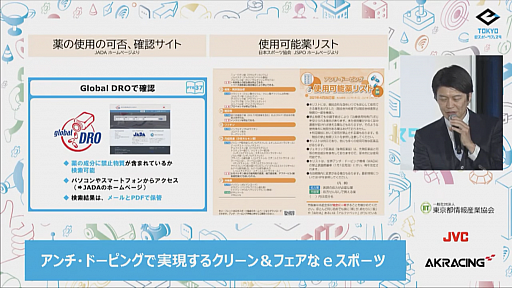

よくある疑問としては,「カフェインの摂取はドーピングになるのか」が挙げられた。カフェインはエナジードリンクやコーヒーなど身近な飲料に入っているが,山本氏によると今のルールでは禁止物質に指定されていないので大丈夫とのこと。

また「病気になっても薬が使えないのか」という疑問も多いとのことで,通常は禁止物質を含まない薬で十分治療可能であることが示された。また,どうしても禁止物質が必要な場合は,申請して許可を得ることで使用できるそうだ。

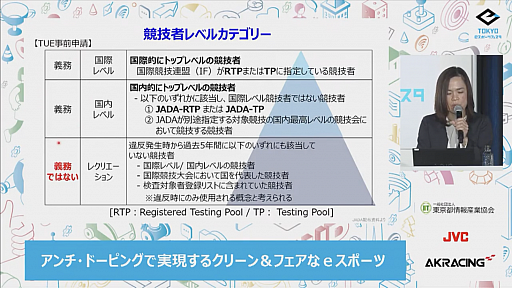

「JADA加盟によって,仲間内のeスポーツ大会でいきなりドーピング検査を受けさせられるのか」という疑問も寄せられるという。山本氏は,検査がある場合には事前に告知があるとし,いわゆる抜き打ち検査もJADAや国際競技連盟(IF)が指定するトップ選手のみが対象で,かつ対象選手にはリスト入りしていることが通知されると説明した。したがって,まったく検査を考慮していない選手を,いきなり検査することはないとのこと。

|

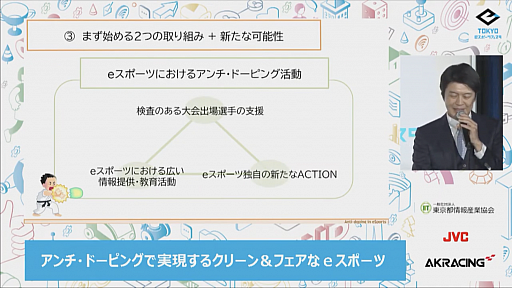

最後の観点は,「まず始める2つの取り組みと,新たな可能性」。山本氏は,eスポーツにおけるアンチ・ドーピング活動に力を入れていく必要があるとし,まずやるべきこととして2つの取り組みを挙げた。

その1つが,直近の第19回アジア競技大会に代表される「ドーピング検査のある大会に出場する選手の支援」である。

もう1つは,「eスポーツにおける広い情報提供・教育活動」で,山本氏は「ゼロからの取り組みが必要」と指摘した。

そしてそれらを踏まえた上で,「eスポーツ独自の新たなアクションの登場に期待したい」とまとめていた。

|

アンチ・ドーピング規定の具体的なルール,禁止物質・方法

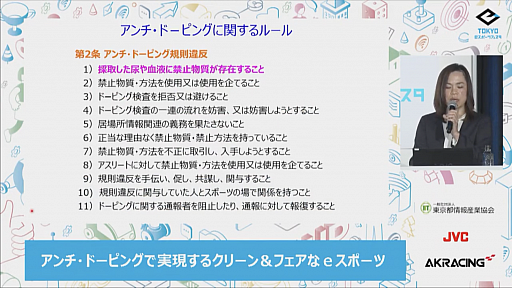

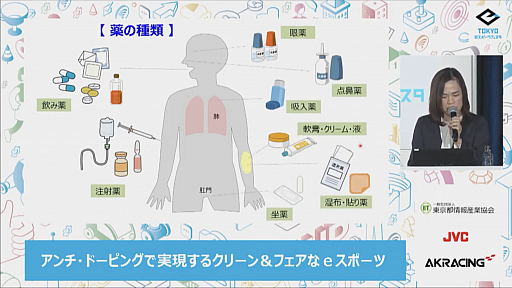

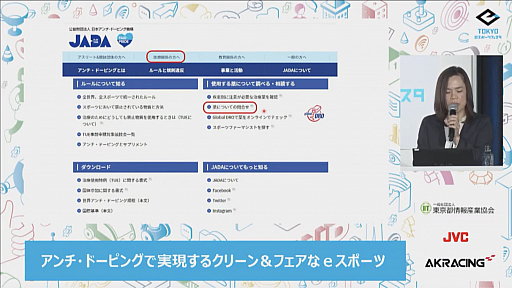

上東氏は,WADA規定の中から押さえておきたいルールや,禁止される物質と方法などの具体例を示した。

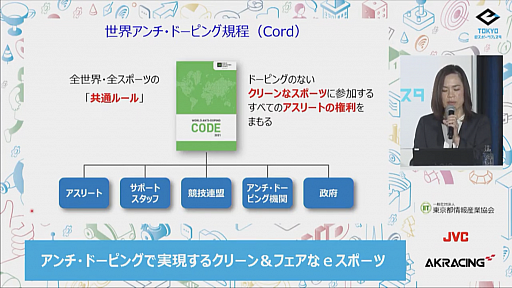

まずWADA規定は,山本氏が示したとおり,全世界・全スポーツの共通ルールで,ドーピングのないクリーンなスポーツに参加するすべてのアスリートの権利を守るために設けられた。

WADA規定では,例えばドーピング検査で,採取した尿や血液に禁止物質が検出された場合には,どのような理由があろうとも規則違反を問われることが定められている。

|

|

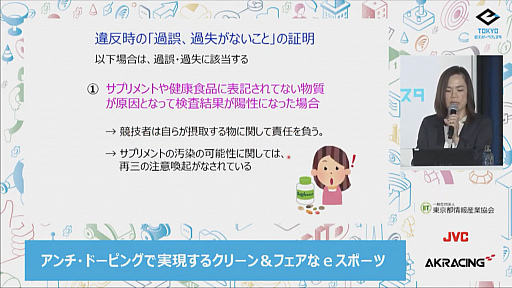

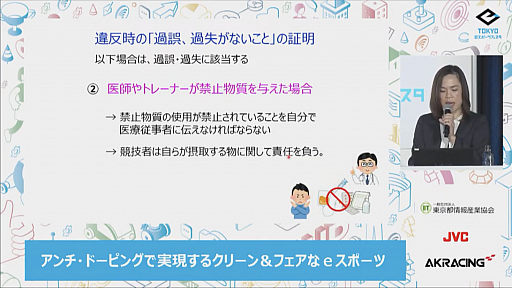

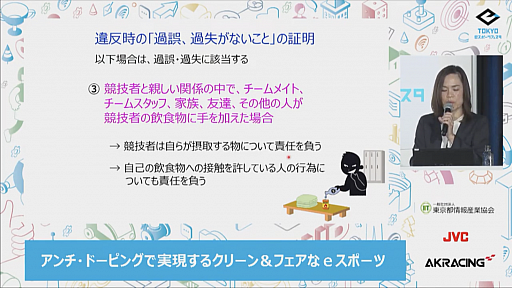

また選手自身の責任についても明記されており,その中でも「身体に摂り入れるものすべてに責任を持つ」という項目は覚えておいてほしいとのこと。というのも,この項目があることで「サプリメントや健康食品に表記されていない物質が原因となって検査結果が陽性になった場合」「医師やトレーナーが禁止物質を与えた場合」「選手と親しい関係の人が,選手の飲食物に手を加えた場合」という3つのケースが,選手自身の過誤・過失に該当してしまうからだ。

|

|

|

また「証明責任」も覚えておいてほしいそうだ。これは違反を問われたときに,「ドーピングをしておらず,クリーンであること」と,「アスリートであることの責任を果たしていたか」を証明することだという。

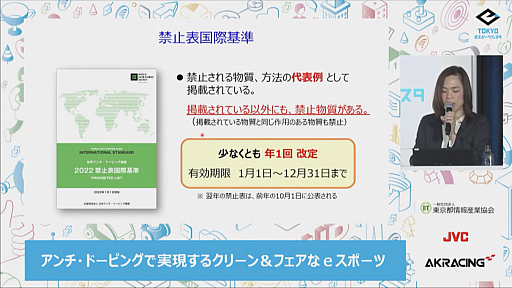

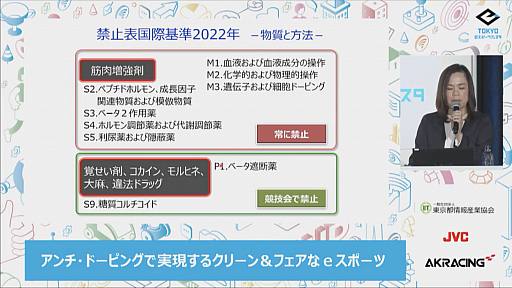

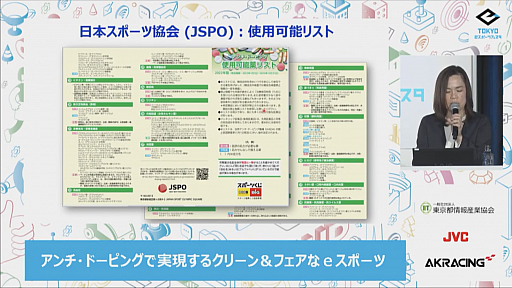

禁止される物質と方法は,「国際基準」全8種類のうち,「禁止表」に代表例が掲載されている。掲載されているもの以外にも禁止物質があるので,留意する必要があるとのこと。加えて,禁止表は最低でも年1回ペースで改定されるそうだ。

|

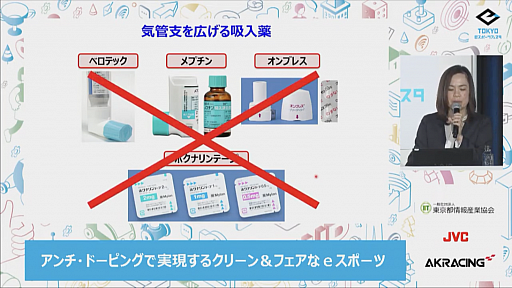

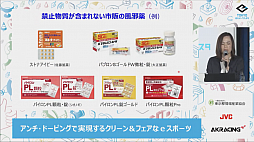

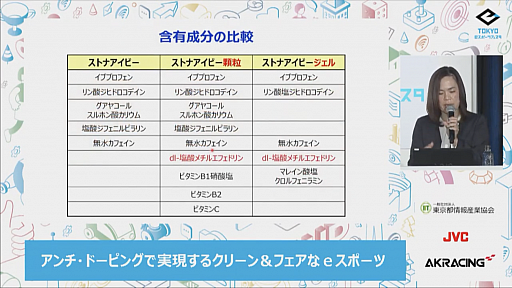

代表的な禁止物質は,筋肉増強剤や違法薬物などだが,上東氏によると薬局で手に入る身近な薬やサプリなどにも含まれているケースがあるという。とくにベータ2作用薬が含まれる喘息の治療薬や咳止めに注意してほしいとのこと。

|

|

|

|

また興奮薬が含まれる市販の風邪薬や鼻炎薬,咳止めにも注意してほしいそうだ。名称に「エフェドリン」が付いた成分が入っている薬は,検査で陽性になると思っていいという。

|

|

|

|

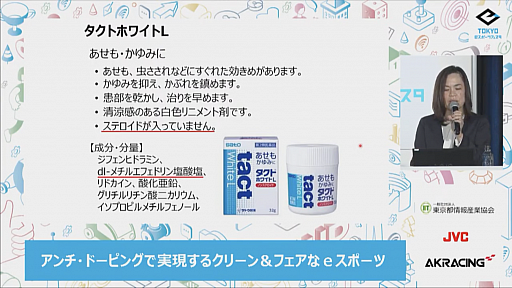

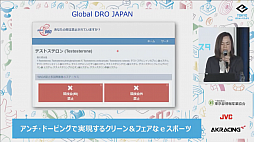

上東氏は,「薬でドーピング違反にならないようにするには,薬を使う前に必ず確認をすること」と改めてアピールしていた。

|

|

|

|

|

|

|

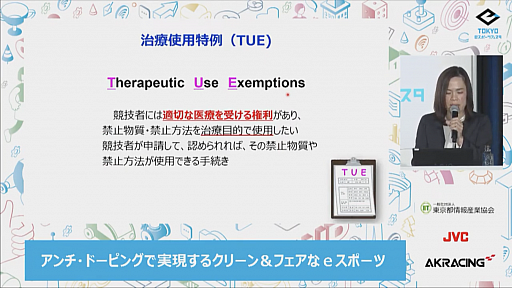

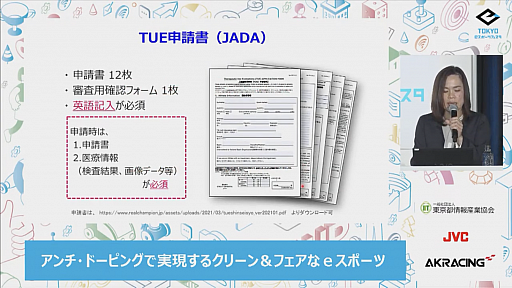

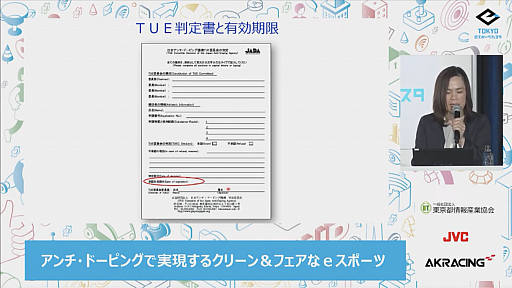

山本氏が示したように,選手は禁止物質の入った薬を使うことができないということはなく,医師から処方されたものに関しては一定の条件を満たせば使用可能とのこと。それが国際基準の「治療使用特例」(TUE)である。

|

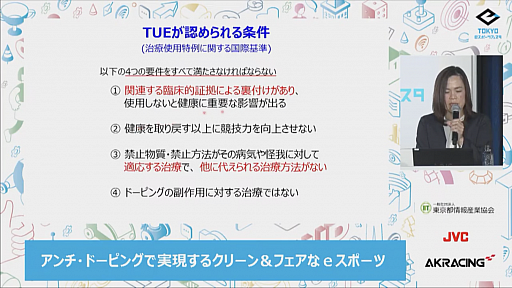

ただし,申請すればなんでもTUEとして認可されるわけではなく,上記のとおり「関連する臨床的証拠による裏付け」や「適応する治療で,ほかに代えられる治療方法がない」など4つの条件をすべて満たす必要がある。

|

|

|

|

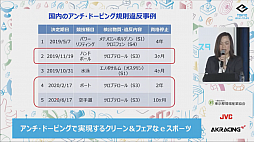

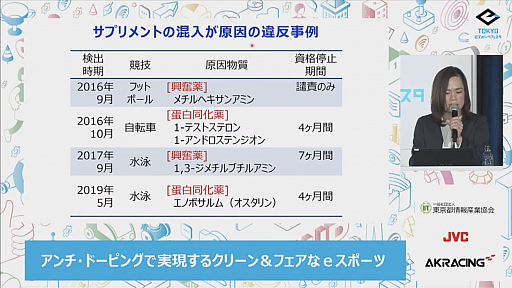

最後に,サプリメントについても言及がなされた。日本でも過去5年程度で,サプリメントの混入が原因の違反事例が4件あるとのこと。世界でも,多くの事例があるという。

|

|

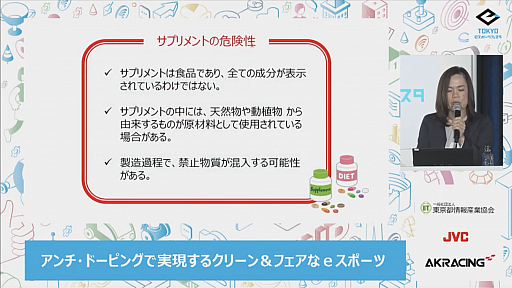

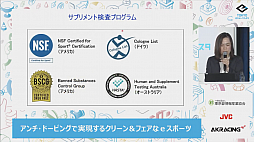

上東氏は,100%安全といえるサプリメントは存在しないとする。リスクを軽減するための情報提供源として,2019年に発行された「スポーツにおけるサプリメントの製品情報公開の枠組みに関するガイドライン」を紹介し,上記のとおり選手自身の責任のもと,サプリメントを摂取するかどうかを自己判断してほしいと語って,セッションをまとめた。

|

|

「東京eスポーツフェスタ」公式サイト

- この記事のURL: