イベント

仙台のアプリコンテスト「DA・TE・APPS! 2019」をレポート。東北の学生達がオリジナルゲームのプレゼンや売り上げで競い合った

このイベントは,グローバルラボ仙台,仙台市,仙台アプリコンテストDA・TE・APPS!実行委員会が主催する,東北最大級のアプリコンテストだ。第一部のアプリコンテスト,第二部のゲームコンテストが行われ,東北の学生達が優勝賞金30万円を懸けて競い合った。

|

DA・TE・APPS!は今年で5回目となるのだが,主催であるグローバルラボ仙台は,フィンランド・オウル市にある,オウルゲームラボにインスパイアされて設立されたものだという。グローバルラボ仙台の創設者,白岩靖史氏によれば,オウルゲームラボでは,社会人と学生が日常的に集まり,フランクに意見交換をして,将来のゲームクリエイターを育てる場があり,これを仙台でもやりたいと考えたという。

DA・TE・APPS! 2019には,日本の学校だけでなく,初めてオウルゲームラボから学生チームが参加しており,ついに日本とフィンランドでの競争が実現できたと,白岩氏は話していた。

|

|

|

|

|

ゲームコンテストには,学生の作ったゲームを審査する,5名の審査員が参加した。まずは,審査員によるトークセッションからお届けしよう。

■ゲームコンテスト審査員

サイバーコネクトツー 代表取締役 松山 洋氏

セガゲームス 執行役員 クリエイティブオフィサー 大橋 修氏

コナミデジタルエンタテインメント プロダクト推進室 プロジェクトマネージャー,アートディレクター 根岸 豊氏

インフィニットループ 執行役員 仙台支社長 / 仙台ゲームコート代表 澤田 周氏

Fingersoft CEO テーム・ナルヒ氏

最初のテーマは,昨年のDA・TE・APPS!での発言を踏まえて,1年を振り返るというもの。

昨年,松山氏は,コンシューマゲーム市場について「日本市場だけだとビジネスにならない。世界の家庭用ゲーム市場は伸び続けている」とコメントしており,この傾向はもちろん現在も続いている。ただ,世界市場というと,北米や欧州を思い浮かべがちだが,実際は中東やロシア,オーストラリア,南米などにも拡大していると松山氏。

例えば南米では,サイバーコネクトツーが開発した「ナルト」のゲーム(どのタイトルかの言及はなかった)が20万本以上販売されるそうだ。南米では,今「聖闘士星矢」や「セーラームーン」のアニメが放映されており,日本のアニメ文化が受け入れられ,同時にゲームビジネスも成立しているという。

|

VRゲーム市場について「『着けて遊ぶ』というのが進化の途中。抵抗なく遊べるようになった時一歩進める」と昨年発言した大橋氏は,いくらVRが面白くても,やはり装着が壁になっていると話す。VRが今すぐ大きな市場になるかと言われると難しいが,作り手としては,VRソフトは開発も楽しく,今は技術を向上させるためもっと作っていきたいとのことだ。

続いてのテーマは「インディーコンシューマ市場について」。コンシューマゲーム機に参入するインディーズゲームは増え,とくに海外では積極的に行われている。一方で,日本はまだまだだと松山氏は述べる。実際,日本のコンシューマゲーム機で展開されているインディーズゲームは,海外で買い付けされたものばかりだ。逆に,海外が日本のインディーズゲームを買って展開する例は少ない。

これについて大橋氏は,日本はパブリッシャ,海外はデベロッパの立場が強い文化にあると指摘する。そのため海外は,小さなスタジオを立ち上げ,実績を作ってアピールし,パブリッシャに買ってもらえる夢があるのだという。「俺が作りたいゲームで一旗揚げたい」というわけだ。対して日本の場合,ゲームを作りたいと思ったら,専門学校に通って「この企業に入りたい」となりがちだ。現在は,Steamなどの配信環境が整っており,昔よりも自分のタイトルを世に出すハードルは下がっているので,日本でももっとインディーズゲームに盛り上がってほしいと,大橋氏は話していた。

日本でインディーズゲームの熱を感じられる場として,根岸氏は「BitSummit」を挙げる。松山氏も,今や無視できないイベントとして認識しているそうだ。

ナルヒ氏は,インディーズゲームの数が多くなるにつれ,認識されないというのが壁になるという。とくに近年は,モバイルゲームの普及でこれまであまりゲームに触れなかった層も遊ぶようになり,そのぶん質が求められるようになったと感じていると述べる。以前は,クオリティが高くないゲームであってもヒットすることがあったが,現在はシンプルな仕掛けではプレイヤーも満足せず,洗練されたタイトルを開発することの重要性を説いた。

話題は「eスポーツを目的にしたゲーム作り」にも及んだ。セガゲームスは「ぷよぷよeスポーツ」を展開しているが,ぷよぷよとeスポーツを組み合わせたのは,「たくさんの人が遊んでいる」という前提が必要だからだと大橋氏は話す。皆が見ようと思わない,見てもすごいと思わないようなタイトルでは,eスポーツとして成立しない。そのため,「eスポーツを目的に作る」のではなく,「人と戦える面白いゲーム」を作り,それを普及させるのが先だというわけだ。

もちろん,eスポーツとして展開できるよう,観戦しやすい仕組みや大会で運営するための仕様を盛り込んでおく必要はある。もともと,ぷよぷよはポーズ画面で連鎖を考えたりできないよう,画面を見えなくする仕様だったが,それでは試合中に解説ができないので,ぷよぷよeスポーツでは専用の仕様を入れたという。

一方,根岸氏は,「実況パワフルプロ野球」や「ウイニングイレブン」といった,スポーツゲームがeスポーツとして受け入れられている例を挙げつつも,逆に「eスポーツに特化したゲーム」が出てきても面白いのではないかと話していた。

最後のテーマは「地方でゲームを作ること」。仙台では,仙台で生計を立てているゲーム会社による団体,仙台ゲームコートが2018年春に立ち上がっている。その代表である澤田氏によると,実は仙台には,ゲーム関連の会社が10社以上あるのだが,澤田氏も団体立ち上げの際に調べるまで知らなかったそうだ。それでは,仙台の学生も「仙台に就職先があるんだ」ということに気づくことすらできないため,ブランディングを目標に動いているとのこと。

また,仙台のデベロッパは,まだ20〜30人ほどの規模であり,東京の会社から仕事が来ても自社だけでは回らないケースがある。そうした状況で協力できるような体制を作るのも,仙台ゲームコート設立の目的の1つだ。

|

この活動に「ようやく始まりましたな」とコメントしたのは松山氏。15年前に松山氏も,仙台ゲームコートと同じ考えで,福岡にあるサイバーコネクトツー,レベルファイブ,ガンバリオンで協力したという。

これに対し,澤田氏が「各社でのコラボレーションとかありましたか?」と聞くが,松山氏の回答は「ほぼないです」。重要なのは,「失敗の情報を共有すること」だったそうだ。前向きに話し合おうとしてもアイディアは出てこない。そこで,まずは「あそこの会社と仕事して大変なことになった」などの“酷い目にあった自慢”をしておくと,自分達が同じ目にあったときに,協力関係に意味があったんだと実感できたという。そして,“良いこと”が起こっていくのは,そうした実感を得た後からだと,松山氏はつけ加える。長い目で見て団体の認知を広げていけば,行政からのサポートなども受けられるようになるからだ。

松山氏は,福岡と仙台でもっと情報交換をして,地方都市から日本のゲーム業界を盛り上げていこうと,意気込みを見せた。

さらに松山氏は,地方でゲーム業界を目指す学生に向けて,「良くも悪くものんびりしすぎ」「世の中を知らなすぎ」「地元好きすぎ」と語る。地元で就職したいと考えるのはいいことだが,若い時に戦場のど真ん中で鍛えられないのはもったいない。1年や3年,5年ぐらいは,少し遠回りして,視野を広げてから,地元に戻って就職や起業をすればいいのではないかと提案した。

ゲームコンテスト ゲーム部門

学生達によるゲームコンテストは,ゲーム部門とGLS部門の2つに分かれて行われた。

ゲーム部門は,1年間かけて学校で開発したゲームを,審査員の前でプレゼンテーションするというものだ。一次審査を通過した上位7作品のチームが参加し,プレゼンバトルを繰り広げた。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

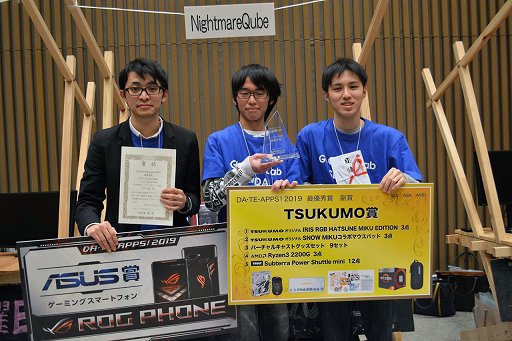

ゲームコンテスト GLS部門

こちらはGLS for Education(ITサービス開発塾)に関連する部門だ。仙台市内のゲームを学ぶ専門学校から選抜された4チームが,仙台のゲーム企業の指導を受けながら半年間かけて開発したスマホゲームで参加した。さらに,フィンランドからも2チームが参加し,計6チームのタイトルで競われた。

面白さよりも,売れるかどうかを重視した部門であり,勝敗はApp StoreやGoogle Playでの売上で決定する。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「DA・TE・APPS! 2019」公式サイト

- この記事のURL: