企画記事

ゲームブック戦国時代。短期連載「『ファイティング・ファンタジー』とその時代」第2回は,原作者の来日に沸き,ライバルが乱立した80年代中盤を振り返る

第1回では「火吹山の魔法使い」の登場前夜から,「ソーサリー」3部作が発売されるまでの黎明期を扱ったが,第2回では各社から数多くのタイトルが登場し,ブームが過熱していった成長期――ゲームブック戦国時代の出来事を紹介していく。今回も多くの証言を元に歴史を繙いていくので,当時を知る人は懐かしさに浸りながら,そうでない人は今へと続くSFとファンタジーのルーツを探る気持ちで読み進めてもらえたら幸いだ。

|

なお本連載はゲームブックの作法にならい,パラグラフごとに独立した出来事を扱い,読み進める順は選択肢によって分岐する形式となっている。第1回をまだ読んでいない人は,まずそちらから辿ってみてもらいたい。

※2026年1月18日修正:関係者の追加証言に基づき,一部表現を変更しました。

「火吹山」の上陸と,その衝撃。日本におけるゲームブックの受容史を繙く短期連載「『ファイティング・ファンタジー』とその時代」第1回を掲載

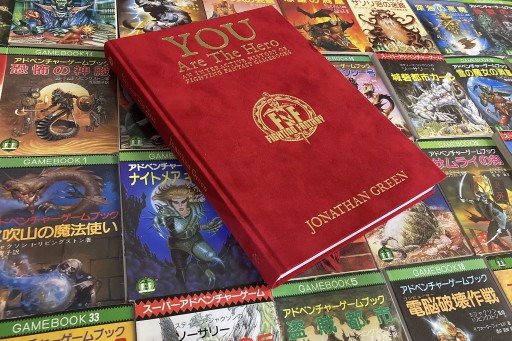

「ファイティング・ファンタジー」シリーズの歴史をまとめた書籍「主人公はキミだ!」が2026年3月27日に発売される。本稿は,同書に収録される日本編「『ファイティング・ファンタジー』とその時代」を,Web向けに再構成したものである。第1回では,「火吹山の魔法使い」が登場した黎明期を紹介する。

- ゲームブックブームの爛熟と終焉。短期連載「『ファイティング・ファンタジー』とその時代」第3回は,風向きが変わった90年代以降を辿る

- 【完結】短期連載「『ファイティング・ファンタジー』とその時代」,最終回は試行錯誤経て至った現代と,来るべき未来を考える

「ファイティング・ファンタジー」とその時代

15 「ソーサリー」以後の創元ゲームブック

「ソーサリー」4部作の完結から1か月あけて,1985年12月13日に「スティーブ・ジャクソンのファイティング・ファンタジー」が東京創元社から刊行された。

日本初の文庫形態のTRPGルールブックで,のちに登場する社会思想社の「トンネルズ&トロールズ」(以下,T&T,日本語版1987年)や,富士見ドラゴンブックの「ソード・ワールドRPG」の先駆けでもある。

ルールはゲームブックとほとんど同じ,シンプルなものだったが,収録されるシナリオ(「願いの井戸」「シャグラットの危険な迷路」)の翻訳をどうするかが問題だった。シナリオはゲームマスターの読み上げ文が大事であるし,ゲームならではの臨場感をきちんと表現できる訳者が必要だったのだ。

そこで抜擢されたのが,本田成二氏である。元々SFファンだった本田氏は,1975年の日本SF大会・SHINCONのスタッフを担当するなど,精力的な活動で知られていた。,SFファン活動に没頭するようになる。また東京創元社の新藤克己氏とも昵懇であったそうだ※1。

本田氏は安田 均氏とも縁が深く,氏のゲーム評論分野における最初の単著である「SFファンタジィ・ゲームの世界」の編集を別名義で担当。本田氏の人脈もあってか,同書の表紙は漫画家の士郎正宗氏が手がけるなど,豪華な仕様となったという。

それだけでなく,本田氏は「トラベラー」をはじめとするSF系ゲームでは,テストプレイのほぼすべてに参加するゲーム通でもあった。「トラベラー・ハンドブック」(ホビージャパン,1987年)に収録されたリプレイは,レフリー(ゲームマスター)が佐脇洋平氏,プレイヤーが安田氏,本田氏,安田氏のパートナーの3人が参加したセッションが元となっている※2。

ほかにも本田氏は,安田 均氏や佐脇洋平氏らと共に,グループTTGの一員としてゲームブック版「バック・トゥ・ザ・フューチャー」を東京創元社で共作している※3。同書の発行日は1985年11月15日で,ちょうど「王たちの冠」と「スティーブ・ジャクソンのファイティング・ファンタジー」の間の時期だった。

これも映画人気と相まって,またゲームブックとしての仕掛けに工夫があったことから,相当のセールスを叩き出した。

|

一つのTRPGが二つの出版社から分かれて刊行されるとは,どういうことなのか。

東京創元社の新藤克己氏は,「ファイティング・ファンタジー」本編の版権を社会思想社が押さえているのであれば,ゲームブック・マガジン「ウォーロック」(本国版)の版権を東京創元社で取得し,そこに掲載されている短編ゲームブックをまとめて,「ソーサリー」に続くシリーズとして続けていく,という構想を持っていた※4。

けれども,蓋を開けてみれば社会思想社は,「ウォーロック」の権利をも押さえてしまっていたのである。

出遅れた格好になったが,幸い新藤氏は並行する刊行ラインを持っていた。本田氏や,「王たちの冠」の解説を担当した鎌田三平氏らの協力を得て,別の翻訳シリーズであるデイヴ・モーリスとオリバー・ジョンソンの「ゴールデン・ドラゴン・ファンタジー」シリーズ(全6巻)や,ポール・ヴァーノンの「ユニコーン・ゲームブック」(全2巻)を展開していったのだ。

とりわけ前者は,1986年の3月から5月,8月から10月にかけて,それぞれ月刊ペースで連続刊行され,第1巻「吸血鬼の洞窟」(デイヴ・モーリス,鎌田三平訳)はセールス的にも大好評を博した。また第5巻「ドラゴンの目」(デイヴ・モーリス)は,編集者の英保未来氏が大森 望名義で翻訳を担当している。

大森氏は別名義でSF短編をすでに複数翻訳してはいたが,この後,業界の趨勢に通じたSF系の翻訳家・編集者として,どんどん知名度を上げていくことになる。

一方,「ソーサリー」の翻訳者たちは,その後多くがミステリやロマンス小説の翻訳者として大成することになる。

安藤由紀子氏はパトリック・A・ケリーらの作品群を,成川裕子氏はミネット・ウォルターズ作品等の翻訳を,高田恵子氏はシャーロット・マクラウド作品等の翻訳を,それぞれ創元推理文庫から刊行している。

※1:小浜徹也氏の証言に基づく。

※2:安田 均氏の証言に基づく。

※3:「スティーブ・ジャクソンのファイティング・ファンタジー」訳者プロフィール,創元推理文庫,1985年。

※4:小浜徹也氏の証言に基づく。

16 「スーパーアドベンチャーゲーム」ブランドの確立

この流れと並行し,翻訳だけでは作品数が足りないのが分かっていたからか,新藤氏は国産ゲームブックの刊行に乗り出す。奇しくもナムコ側から持ち込みがあったのを受け,シューティングゲームの名作「ゼビウス」をゲームブック化したのである(1986年)。

背景設定こそあれ,ストーリーゲームとは縁遠いかに思われた原作を,ナムコ社員でもあった古川尚美氏がファンタジーゲームとして再構成した意欲作で,これは20万部を超えるヒットとなった※1。

この頃,ゲームブック関係の編集者が足りないからと,東京創元社で仕事を始めたばかりの小浜徹也氏は,新藤克己氏のもとでゲームブック関連の仕事を手伝うようになる。

今日なお名作の誉れ高い鈴木直人氏の「ドルアーガの塔」3部作(1986年)の原稿取りや,古川尚美氏の「ドラゴンバスター」(1987年)の原稿取りや補筆を行ったのが,この小浜徹也氏で※2,これらもナムコ関連作であった。ここでも入稿環境のデジタル化に先鞭をつけた新藤氏のノウハウは活かされることになる。

|

新藤氏はゲームブック・ブームが,ファミコンソフトが高価過ぎて買えない子どもたちに大きく支えられていることを心得ていた※4。ただ,だからといって安かろう悪かろうではなく,しっかりとした“本物”を届けることにこだわりを持っていた。

とりわけ鈴木直人氏のドルアーガ3部作は全60階構成のダンジョンを,パラグラフ構造を駆使してほぼ完全にマッピング可能な形で一冊に収めており,同時代のデジタルゲームに勝るとも劣らない奥行きがあった。

古川氏は,刊行後すぐに「火吹山の魔法使い」や「バルサスの要塞」,そして「ソーサリー」をプレイし,いち早く渡英してスティーブ・ジャクソン氏に面会,そのことを報告している(※5)。氏はジャクソン作品を「国産ものの貧弱さに比べ,群を抜いて面白かった」と回想しており,海外作品を規範とした質の高さを追究していたことがうかがえる。

こうして,「スーパーアドベンチャーゲーム」と呼ばれる創元推理文庫のブランドが確立されていったのである。

|

※1:古川尚美「シンデレラドリーム」,「ウォーロック」13号(1988年1月),社会思想社。

※2〜4:小浜徹也氏の証言に基づく。

※5:古川尚美「劇的対面――S・ジャクソン様」,オリバー・ジョンソン「シャドー砦の魔王」所収,創元推理文庫,1986年。

17 二見書房は「火吹山の魔法使い」をどう見たのか

社会思想社や東京創元社と並んで,この時期に翻訳ゲームブックを刊行していた出版社に二見書房がある。J・H・ブレナン氏の「ドラゴン・ファンタジー」シリーズ(1985〜87年)などを出していた,もう一つのゲームブックの雄である。

「Bug News」1986年8月号(ビー・エヌ・エヌ)に,「ゲームブックの森の満開の下」という記事が掲載されている。著者は晴浜慶千代。いかにも怪しげな名前だが,これは当時の二見書房のゲームブック関係者たちの名前をミックスしたペンネームなのだ。

曰く,「国内のゲームブックは、春先の桜のようにあっという間に満開の相を呈した。なるほど土壌が良かったのか驚くほどの急成長ぶりだが、翻訳ものはさておき、国産ゲームブックは西洋中世ファンタジーもどきや換骨奪胎ものばかりが目立ち、想像力の貧困をあからさまに露呈した」とのことで,当時の編集者たちの問題意識をよく伝えている。

|

当時,「ドラゴン・ファンタジー」などのゲームブックの内容チェックや,イラスト執筆に関わっていたフーゴ・ハル氏に,「火吹山の魔法使い」がどう見えていたのかを訊いてみたところ,臨場感たっぷりに当時の様子を語ってくれた。

これは私が中途半端に私見を挟んでまとめるよりも,正確に状況を伝えるものとなっているので,そのままお読みいただきたい。

なおフーゴ・ハル氏は,ダダイストのフーゴ・バルを彷彿させる名前の国籍不明の怪紳士だが,二見書房へ関わる前は,木屋通商で「D-DAY」や「ディプロマシー」といったアバロンヒル製ウォーゲームの輸入・販売に関わり,機関誌「Victory Point」の編集・執筆にも関わっていた大ベテランである。

2匹目のドジョウ狙い,というとブームにあやかって,テキトーなものを作って売り逃げよう,みたいな印象があるかと思いますけど,H氏は入口が2匹目のドジョウであっても,納得のいくクオリティーを求めるタイプ。編集部となじみのある出版エージェンシーに類似した海外本の発掘を依頼し,まず「タイムマシン」シリーズ(1985年4〜6月),それから「ドラゴン・ファンタジー」の出版へと突き進んでいきました。

本の世界では当時,“ゲーム=子供向け”のオモチャみたいに,たいがいな扱われようでしたが,H氏はエキセントリックな遊び心の持ち主で,遊びにガチで取り組むタイプ。赤塚不二夫のところに飛び込んで,飼い猫の菊千代の物語写真集を作ったりしてましたから。だからゲームブックにガチで取り組んだ。悪い意味で子供向けに作るなんて認識は,一切ありませんでしたねえ。

氏は「火吹山の魔法使い」のファンタジー世界にあまり興味はなかったので,正統派は安田先生のグループにお任せして,自分が入りやすい領域の二見書房=自分流の「火吹山の魔法使い」を探していた向きもあったと思います。「ドラゴン・ファンタジー」は,正統ファンタジーからはみ出す面白さが性に合っていたんでしょう。裏方仕事(内容チェックやまさかの挿絵担当)で関わった,自分にとってもですけど。

また元来ボードゲームだった「シャーロック・ホームズ10の怪事件」を持ち込んで,ゲームブックの一巻として出すことを提案したのは自分でしたけど,H氏は「刑事コロンボ」のノベライズを担当もしていただけあって,ミステリは馴染みやすく,さくさくと話が進んだように思います。刊行は1985年末(12月)でしたね。

そんなわけで,“H氏≒二見書房”にとっての「火吹山の魔法使い」は,ゲームブック作りを始めた当初から,確固たるあがめるべき存在で,それゆえ安易に模倣せず,あの本が日本で切り開いたゲームブックという新たな表現方法にどのように立ち向かい,活用していくかが,暗黙のウチにテーマになっていたと今にして思います。まあ当時は知恵を絞ってヘラヘラ笑いながら作り続けていただけですけどねえ。

ここで言及される「シャーロック・ホームズ10の怪事件」は,ドイツ年間ゲーム大賞およびオリジンズ・アワードを受賞したボックス入りの原作ゲームを書籍形式にし,日本シャーロック・ホームズ大賞を受賞したことで知られるもの。

ロンドンの地図・新聞・住所録などの情報を駆使して,読者がホームズその人との知恵比べできるギミックを持ち,かつヴィクトリア朝イングランドの文化風俗を雰囲気たっぷりに再現した傑作であった。

木屋通商コンピュータ・ゲーム開発室の主任研究員であり※1,いまは戦史研究家となった大木 毅氏が,もともとは東京・久が原にあった専門店モデルエースで見つけてきたものだという※2。

|

実際,フーゴ・ハル氏が別名義で「アルバイトニュース」1986年4月14日号(学生援護会)に書いた「こんなに楽しいゲーム・ブックの世界」では,「火吹山の魔法使い」や「ソーサリー」は“基本”だと紹介されている。

ちなみに「ソーサリー」は当時,「文藝年鑑 1986年版」(新潮社)の「SF’85」で,「シャーロック・ホームズ10の怪事件」は「1986年版 推理小説年鑑 推理小説代表作品選集」(講談社)で,それぞれ前年の収穫として紹介されている。

ゲームブックは文芸のダークホースだったのだ。

※1:大木毅・上田暁「コンピューター・シミュレーションゲーム入門」,原書房。1983年。

※2:フーゴ・ハル氏の証言に基づく。

18 「ゲームブック・マガジン」から「ウォーロック」へ

「1985年はアドベンチャーブック元年」。

これはウォーゲーム雑誌「シミュレイター」第2期2号(1985年)で,ゲームブック・レビューを書いていた近藤功司氏の評言だが※1,実際のところ,TRPG「d20モダン」日本語版の公式シナリオ「騎士の悪夢は時を越えて」(2006年)などの著者であるハイランス氏によれば,1985年のゲームブック刊行点数は150点,翌1986年には年間の刊行点数が220点を超えている※2。

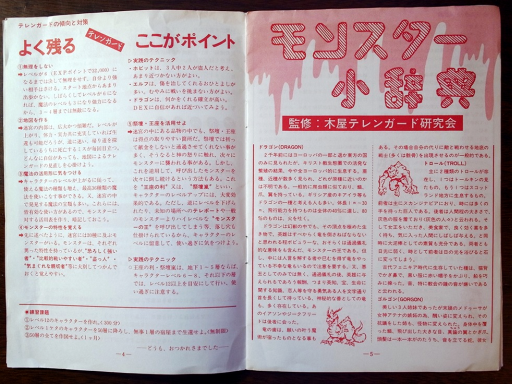

まさしく百花繚乱の爛熟期と言えるが,社会思想社の田中矗人氏は,1986年6月から「ゲームブック・マガジン」の刊行を開始する。

それまでも創元推理文庫に折り込みの「紙魚の手帖」や「アドベンチャラーズ・イン」でゲームブックのサポートを行っていたが,当初の「ゲームブック・マガジン」は,それらを意識したと思しき8ページの小冊子であった。

「読者がこれだけ増えてくると,もう裏切れない感じで,むしろ何かお礼をしなければならないと思うんです」と,田中氏は語る※3。主な読者である子どもたちから,編集部に感想や解法を尋ねる手紙が次々と舞い込むのを受け,「子どもが発信しているものを,こういった形で吸いあげていかねばならないと思うんですね」と考えて,創刊に至ったという。

|

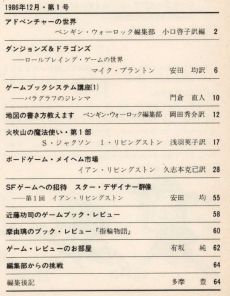

「ゲームブック・マガジン」には,安田 均氏が最新のゲーム事情を“手加減なく”解説する記事や,また浅羽莢子氏が作者であるジャクソン&リビングストンのプロフィールや,ゲームブックに登場するモンスターを解説する記事などが掲載された。

創刊号に載っている読者からの手紙は,いずれも18歳以上のもの。とくにイギリスの神話・伝承・昔話・ファンタジーを専門に勉強しているという美濃部京子氏による「もっとイギリスの伝説に触れられるものを期待しています」という熱い投稿が目を惹くが,氏は実際,のちにこれらの分野の専門家として大成し,現在は静岡文化芸術大学教授となっている。ゲームブックは研究者を育てる一助にもなったのだ。

そのほか中学教諭の主導で学内にゲームブック・クラブが作られた話や,その活動内容が紹介されていて,読者からの反響を伝えるというコンセプトを忠実に守っている。

ただ「ゲームブック・マガジン」創刊の理由は,ポジティブなものばかりではなかった。

もともと社会思想社は,イギリス本国のゲームブック・サポート誌「ウォーロック」の版権を取得し刊行準備を進めていたものの,そちらの先行きが不透明だったのだ。

版元のペンギン・ブックスは,本国版「ウォーロック」を5号まで刊行したのち,同誌が自分たちにとって“ニッチすぎる”と判断し,広告を無料で載せる代わりに,ジャクソン&リビングストン両氏直属のゲームズ・ワークショップに,同誌の所有権を引き取るよう打診してきたのだ※4。これを受けて版元が変更となり,しばらくやり取りが途絶えていたのである。

その後の情報が入ってこないため,待ちぼうけになるよりいいと判断し,さらに「はやく読者の皆さんとの交流を持ちたい,いろいろな情報,意見,希望などをお聞きしたいという一念で始めてしまった」と,田中氏は語っている※5。

|

けれど,好事魔多しという言葉がこれほど見合う場面も少ないだろう。

日本語版「ウォーロック」が創刊され,また「ゲームブック・マガジン」4号が出た1986年12月には,本国版「ウォーロック」は最終13号を迎えていた。つまり,日本語版「ウォーロック」の船出と同時に,本国版「ウォーロック」は頓挫してしまったのである。

※1:近藤功司「こんなゲームブックが出た!〜1986ゲームブック総括」,「ウォーロック」4号(1987年4月),社会思想社。

※2:ハイランス「ゲームブック栄枯盛衰」,note,2025年12月閲覧。

※3:「現代の小さな冒険1 ゲームブックで“疑似体験” 若者とらえた新感覚の遊び」,「朝日新聞」1986年4月7日夕刊。

※4:イアン・リビングストン「ダイスメン:ゲームズ・ワークショップのオリジン・ストーリー」(白石瑞穂訳,岡和田晃・矢田部健史翻訳協力),ニューゲームズオーダー,日本語版2025年。

※5:「ゲームブック・マガジン」3号編集後記,1986年10月,社会思想社。

※6:安田 均「遊びの世界(1)ゲームブックとゲームマガジン」,「ゲームブック・マガジン」創刊号,1986年6月,社会思想社。

19 ゲームブックの名伯楽・多摩 豊氏

|

社会思想社内では田中氏,および別に文庫担当をしていた西山克幸氏が担当だったが,編集そのものはゲームが分かる人がいいだろうと,多摩氏に外注する形をとっていた。

つまり,400パラグラフ程度の文庫(単行本)で出るゲームブックは田中氏が,雑誌に掲載される200パラグラフ程度のミニ・ゲームブックは多摩氏が差配するといったように,分担が分かれたのだ。

この3人に,「シミュレイター」や各新聞でゲームブック評を書いていた近藤功司氏を交え,月1回東京で会合をもってはいたものの,基本的には「今でいうオンライン編集のような形式で制作された」のが,初期の日本版「ウォーロック」であった※1。

創刊に至る流れを,改めて安田 均氏に確認してみた。

多摩さんとの関わりで印象に残っているのは,1982年の日本SF大会(TOKON8)での出来事ですね。当時最新のSF-RPG「ユニヴァース」を持っていったら――RPGなんて,ましてや「ユニヴァース」なんて誰も知らないだろうと高をくくっていたんですが,多摩 豊さんと,多摩さんが参加していたサークル慶応HQのメンバーだけがよく知っていて,「うぉ。『ユニヴァース』だ。安田さん,さすが」と,打てば響くような反応をくれたんです。

以後,交流を深めていったんですが,「ウォーロック」を始めるなら,編集の実務には多摩さんとその人脈に頼るしかないと思っていました。ただ,多摩さんは難病で,しかもちゃんとした勤め人だったので,声をかけるのに躊躇した部分もあったんですが,気持ちよく引き受けてくれて,それはもう感激しましたね。

ただ多摩さんの体調面を考慮すると,メイン執筆者の近藤功司氏にそのうち編集長の座を継いでもらおうと,多摩さんと相談して決めていました。最初は2年後くらいと考えていましたが,多摩さんが元気で3年やれることになり,その後(編集長が)近藤さんに移ったという形です。

ここでも安田氏にその知識を認められている多摩 豊氏は,慶應義塾大学在学中の1983年には,最初期の国産TRPGとして知られる2作品――「エンタープライズ」と「クラッシャージョウ」(共にツクダホビー)のデザインを手がけた人物だ。

膠原病により,1997年に35歳という若さで早逝してしまったが,生前交流のあった関係者への取材に基づき,その人物像に迫ってみたい。

氏は,中学〜慶應義塾高校入学前後からSFコンベンションに出入りしていた。難病として知られる膠原病を高校時代から患ってはいたが,20代半ばまでは症状も安定しており,活発に活動していた。

とくにスペースオペラ紹介の第一人者・野田昌宏氏にちなんだファングループ・宇宙軍とは縁が深く,SFアニメ系のイベント「クリコン祭」の常連として,高千穂遙氏らとも交流があった。「ウォーロック」創刊号でボードゲーム「メイヘム市場」(イアン・リビングストン氏)を訳した久志本克己氏とはそこで出逢い,直接翻訳を依頼している※2。

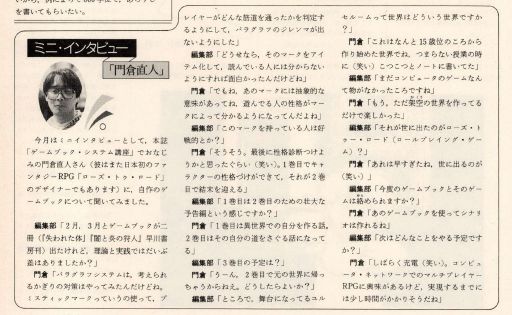

慶應大では,シミュレーションゲームのサークル「慶應HQ」の立ち上げメンバーとなり,国産初のオリジナル・ファンタジーRPG「ローズ・トゥ・ロード」(ツクダホビー,1984年)のデザイナーとなる門倉直人氏らと交流を深める。

当時を振り返り,門倉氏は「本当に欧米の流行が好きで,耳が敏く,とくにSFやアメフトやシミュレーションゲームへのめりこみ,その豊かな情報量をもとに日本の同好の士とSFコンベンションなどで交流を深め,人脈を広げ,活動の場を増やしていった――というのが真実だと感じています」と語っている。

|

多摩氏は大学卒業後,東急エージェンシーに勤務し「科学万博つくば'85」の開催に関わったという。その後,「ウォーロック」の編集長就任が決まったあたりから,フルタイムのライターに転向する※3。

とかく面倒見のよい,プロデューサー気質の人だった。神月摩由璃氏を抜擢し「ウォーロック」創刊号から,SF・ファンタジー小説のレビュー記事「摩由璃の本棚」を連載させる一方で,読者コーナーも担当させている。神月氏は,この読者コーナーから生まれた日本オリジナルの背景世界「セル・アーネイ」を舞台とした「幾千の夜を超えて」で,小説家デビューを果たしている。

|

ゲームのシステムやコンピュータへの造詣も深く,「ウォーロック」創刊号には,門倉氏によるゲームのシステム解析記事,有坂 純氏によるデジタルゲームのレビュー連載もスタートさせた(ほどなく,未訳TRPGも積極的に扱うようになる)。

パソコン通信にも詳しくて,Nifty-Serve SFフォーラムの初代システム・オペレーターでもあった。Niftyで出逢った朱鷺田祐介氏から「TRPGライターになりたい」との相談を受け,「ウォーロック」のライターとして起用。デビューのきっかけを作ったばかりか,「セル・アーネイ」への参画を促し,継続的に記事を書かせたのも多摩氏である※4。のちに朱鷺田氏は,トレーディングカードゲーム「マジック:ザ・ギャザリング」の翻訳を始めるときも,多摩氏に相談したほどだ※5。

※1:近藤功司「日本におけるゲームブック史」,「RPG学研究」4号,RPG学研究会,2023年。

※2:久志本克己氏の証言に基づく。

※3〜5:朱鷺田祐介氏の証言に基づく。

20 ゲームブック作家・多摩 豊氏

多摩氏は作家としても,持ち前のプロデューサー気質を遺憾なく発揮し,おまけに筆も速かった。

東京創元社のライバル・早川書房において,ゲームブック・ブランド「ハヤカワ文庫GB」の立ち上げに関わり,その創刊に際しては自身も深く愛好し,当時「600万部突破」とも喧伝されていた栗本 薫の「グイン・サーガ」をゲームブック化した「ラルハスの戦い」(1986年12月)を上梓している。

なにせ多摩氏は,「ローズ・トゥ・ロード」のシステムを用いた「グイン・サーガ」のTRPG「グイン・ワールド」を,前年ツクダホビーから出していたくらいだ。念願叶ったといったところだろう。

「ウォーロック」の編集長になってからも,多摩氏はカリスマ的な人気を誇る火浦 功氏のドタバタ系ハードボイルド「高飛びレイク」や,スラップスティックSF「みのりちゃんシリーズ」を原作としたゲームブック「惑星カリブの罠」「手軽にできる絶体絶命」(ともに1987年)をハヤカワ文庫GBから出し,健筆ぶりを隠さない。

このハヤカワ文庫GBには,ゲームブック史に残る傑作として名高い,門倉氏の「魔法使いディノン」シリーズも収められているが,原作付きではないオリジナル作品を書ける逸材として,門倉氏を紹介したのも多摩氏だった※1。

シミュレーションゲームからTRPGをデザインするようになったゲーマーが,なぜゲームブックに惹かれたのか。門倉氏は次のように語っている。

そして,そういったムーブメントが多摩 豊氏の大好きだった欧米で起こったことが,なにより「ウォーロック」発刊へ至る大きな動機付けの一つであったのは間違いないと感じます。英語を読むのが苦にならない彼のことですから,そうした情報を一早く取り入れ,その新鮮な情報を武器に業界人らと交流を深めるというのが,多摩氏の生き様だったのです※2。

|

※1〜2:門倉直人氏への取材に基づく。

- 関連タイトル:

ファイティング・ファンタジー・コレクション

ファイティング・ファンタジー・コレクション

- この記事のURL: