4Gamer:

そろそろ,具体的な製品のお話に移らせていただきたいと思います。まずは製品名と型番について伺いたいなと。マザーボードに製品名を付けるうのは,非常に珍しいですよね。

節川氏:

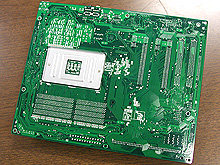

ELSA QUALIMO第1弾製品のサンプルボード

「マザーボードって型番ばかりで,意外と製品名ってないよね。でも,製品をプロモーションするのに,型番でやるっていうのは,あんまりよくないよね」といったところから,きっちり製品名を付けることになりました。意味はストレートに「High Quality Motherboard」。弊社の製品は「GLADIAC」だったり「EX-VISION」だったりと,製品名付けてきていますから,その流れで。

4Gamer:

型番は,ボードにシルク印刷されている「ENF4SLI-16AB」でいいんですか? 「ELSA QUALIMO NF4SLI-16AB」……ちょっと長いかな?

節川氏:

実は,社内で明確な型番ポリシーがあるんですよ。「E」LSAの「NF」orce「4 SLI」でX「16」といった感じで。

4Gamer:

最後の「AB」はリビジョンですか?

節川氏:

いや,「A」はAMDのAです。あと「B」は,バルクボード(Bulk Board)のB。実際にはリテールパッケージに入りますから,製品としての型番だと,最後はBではなく,リテールの「R」になります。製品として提供されるのは「ELSA QUALIMO ENF4SLI-16AR」ですね。

もっとも,マザーボードはあくまでボード単体なので,ボード上の印刷は最後がBのままですが。

4Gamer:

では“EN4SLI-16ARのマザーボード部”について伺いますね。ハードウェア面のウリについて,聞かせてください。

節川氏:

これは若干繰り返し気味な表現になってしまいますが,弊社のグラフィックスカードを使っていただいている方に,最高のゲーム用プラットフォームを提供しようと。もちろん他社のカードは動きますしサポートもしますが,それでもまずは,弊社のカードを最大限生かしていただくために,nForce4 SLI X16を採用しています。それから,静音化するためにチップセットにヒートパイプを採用して。

4Gamer:

そのヒートパイプの構造については,やはり触れざるを得ないと思うんですね。また,ヒートパイプを中心とした全体の構造が,海外で某社が展開している製品とよく似ている。個人的には,いろいろと想像が付きますが,エルザジャパンさんとして説明いただけるとすごく助かります。

節川氏:

我々はファブレス(※編注:工場を持たないメーカーのこと。エルザジャパンだけでなく,著名PCパーツメーカーの中にもファブレスのメーカーは多い)ですから,マザーボードに限らず,設計と製造は外部に委託しています。

ただ,ここで重要なのは,EN4SLI-16ARの設計委託先も製造委託先も,弊社がお付き合いしている多くの委託先の一つに過ぎないということです。別に「ここしか使わない」わけではない。我々が考えている製品――例えば今回なら,nForce4 SLI X16を搭載してファンレスということですが――をきちんと作れるところであれば,別にどこでも構わないんですよ。

ちなみに今回は,かなり大きな工場を使って製造しています。大手PCメーカーの製造委託で実績豊富なところです。

4Gamer:

エルザジャパンの作りたい製品を作れるから,今回に関してはその設計チームであり,その工場に委託したと。

節川氏:

はい。柔軟に,いい技術があれば採用し,独自に開発すべきであれば開発する。例えばテレビチューナー製品といった,日本のニーズ,日本の技術でしか実現できないようなものは,日本で作ったりもしています。ただ,マザーボードのような製品は,ノウハウを持っているところが多いじゃないですか。それなら,彼らの技術のいいところというか,ノウハウを生かしてもらったほうが,いいものができるわけです。

それに第一,ELSAとしては,ただ板を売るわけではありません。マニュアルや,1年間の日本語によるメーカー直接サポートを含めた「製品」を売っていくわけですから。

4Gamer:

それを踏まえて,改めてヒートパイプについて伺います。サウスブリッジから,ノースブリッジは介さずにヒートパイプが電源部のヒートシンクまで伸びる。そして,CPUクーラーの風を利用して,ケースの外へ直接排熱するという理解でいいんですよね?

節川氏:

そうですね。ノースブリッジの熱を拾っていないのがポイントです。これを拾おうとすると,熱がノースブリッジ部のヒートシンクに伝わってしまって,電源部までの熱伝導効率が悪くなってしまうんですよ。だから,ノースブリッジの熱は,CPUクーラーの風で冷やすようになっています。

デザインレイアウト上,サウスブリッジをここから動かすのは難しい。一方で,サウスブリッジにチップクーラーを載せるとすると,スペース的にいろいろと制約を受ける。結果として,ヒートパイプ構造を採用しているという経緯ですね。

4Gamer:

電源部からI/Oパネル部というか,ケース背面に向かって排熱しますが,I/Oパネルはどうなってるんですか?

節川氏:

スリットになっています。温度差で排熱効率はかなり上がりますから,効率はかなり高いですよ。

4Gamer:

このほかにも熱対策や,静音化に向けた取り組み要素はありますか?

節川氏:

電源周りには,PCBの熱を逃がす「Tin Strip & Copper」という構造を採っています。背面を見ていただくと少し分かりやすくなりますが,4層のマザーボード基板を貫くようにしてボードの各レイヤーをつなげて,熱を逃がす仕組みというか,レイアウトなんですね。

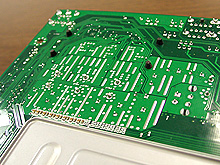

EN4SLI-16AR(EN4SLI-16AB)の背面。CPUリテンション固定板は金属製だ。右はTin Strip & Copperレイアウト。銅板がレイヤーを貫くような構造で,熱を逃がすのだとか

4Gamer:

電源といえば,最近のnForce4 SLI X16マザーボードですと,8フェーズとか,なかなか強烈な仕様のものが一部にありますね。一般論として,フェーズ数は多いほうが電源負荷の変動に強くなりますが,“High Quality Motherboard”としてのEN4SLI-16ARは何フェーズ構成なんですか?

節川氏:

3フェーズです。

4Gamer:

意外と普通ですね。

節川氏:

8フェーズも試しています。ただ,我々のラボのテストでは,電源品質的なメリットは少なく,むしろコスト的には当然ですがデメリットになる。テストした限りでは,電源の寿命が伸びたり,オーバークロック耐性的なメリットがあったりということもありませんでした。それで,必要十分な3フェーズにしています。

4Gamer:

採用するコンデンサはいかがです? 見た限り,コンデンサは100%日本メーカー製のようですが。

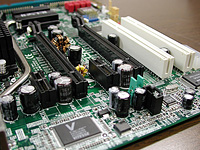

PCI Express x16スロット部には背の低いコンデンサが並んでいる

電源周りにはルビコンのMBZシリーズが用いられていた

節川氏:

ですね。拡張スロット周りのコンデンサは,意図して背の低いタイプを使うようにしています。背が高いと,カードの着脱がしにくくなりますから。

4Gamer:

高級品を謳うマザーボードだと,機能性高分子アルミ固体電解コンデンサを電源周りに採用して,耐久性をアピールしたりしますが,EN4SLI-16ARだと電源周りも,ある意味一般的な105℃規格の低ESRコンデンサですね。

節川氏:

もちろん,電源周りには高品質のコンデンサを使っていますが,そういったニーズがあることは理解しています。今後は採用する方向で動いています。

4Gamer:

コンデンサを見ていると,電源部の近くにある7セグメントLED(編注:七つのLEDで数字やアルファベットを表現するLEDのこと。デジタル置き時計などにもよく採用されている構造)も気になります。

節川氏:

POSTコード表示用ですね。POSTコードは可視化したいと考えていました。

4Gamer:

これ,あると便利なんですよね。

節川氏:

付いてない製品が意外と多いですよね。ただ,付いていると,サポートなどをさせていただくとき,非常にやりやすいわけです。例えば「起動しない」といったときに,POSTコードを見ていただければ,マニュアルに対応表が用意されていますから,何が原因か分かるようになります。

4Gamer:

「付く」といえば,先に我々が入手した画像では,グラフィックスカードの横から当てるクーラーがありましたが?

節川氏:

そうですね。つきます。これは「SLI Bridge Fan」と名付けていますが,ファン自体は,ELSA GLADIAC 940シリーズに使っているのと同じスペックなんですよ。サイズは70mm角だったかな? 薄型ファンなんですけど,かなり静かなので,音は気にならないと思います。SLIを組むと,どうしてもPCI Express x16スロット間の熱がこもりがちになりますから,これはあったほうがいいんですね。

4Gamer:

ほかにもアピールポイントがあれば教えてください。

節川氏:

実は,スロットの着脱機構にもちょっとした工夫があるんですよ。「カードの脱落を防ぐストッパー」の解除スイッチが,上のスロットは上側,下のスロットは下側にある。両方とも下側にあると,SLI構成のメンテナンスなどで,上のカードを取り外すときに難儀すると思うんですが,これなら楽に作業できると思います。