■最初はゲームミュージックから始まった

4Gamer:

ここからはZUNさん本人の話を聞いていきたいと思います。まずは,ゲームを作ることになったきっかけから教えてください。

ZUN:

単純に「ゲームが作りたい」ってのはあったんですけど,それよりも,音楽を作りたかったてのがあるんですよ。ゲームミュージックを作りたくて,仕事にもしてみたかったんです。それで音楽の勉強して,作って。でも,それがゲームに流れるアテはない。だったら,自分の音楽がゲームに流れるように自分でゲームを作ってしまおう。その感覚が最初です。

ただ,プログラムを勉強しなきゃゲームを作れないから勉強して,今度はゲームには絵が必要だからドット絵描いて……。小さなゲームを実験で作って,友達にちょっと見せてみたりしてました。

4Gamer:

そこから東方が生まれた?

ZUN:

ゲームの中でも,シューティングを作りたいってのもあったから,そのままシューティングにシフトしてしまっただけってのもあるんですけどね。最初に作った東方(筆者注:「東方靈異伝〜The Highly Responsive to Prayers」,1996年)は,別に発表する気はなかったんです。大学の学園祭で出していただけというか。

でも,出してたらいつの間にか「コミケに出そうよ」(編注:コミケとは「コミックマーケット」の略称。国内最大の同人誌や同人アイテム即売会)って話になって。それまで行ったことなかったんで,初コミケで初売り子でした。50本ぐらい持っていって「そんなに遊ぶ人いるかな?」と思ってたら,すぐ売り切れになって,意外とゲームやる人いるんだなぁと。

別に同人ソフトを作ろうと思って作ったわけじゃないんですよ。フリーウェアとして意識したようなところもないですね。ただゲームを作りたかった。それで,大学を卒業してゲーム会社に就職したこともあって,同人というか,個人ではもう作らないだろうと思ってました。

4Gamer:

その後,開発を再開したのはどのような経緯からですか?

ZUN:

会社で非常に忙しい状態が続いて,それから抜けられないことでストレスが溜まったときがあったんですよ。それを発散する方法として同人ゲームを思いついたというか。

その前提として,もう1回同人で何か出してみようかなってのはありました。音楽専門でやろうと思っていて,音楽サークルとして申し込んだらコミケの抽選に落選して。せっかく音楽CDを作ったのにな……と思って,「夏まで時間あるよな」「次回はゲームにしちゃおうかな」「ゲーム作っちゃえ」とうっかり作ってしまったのが「東方紅魔郷」です。

1回作っちゃうと,次も作りたくなっちゃうことが分かってたから,なかなか切り出せなかったんですけどね。今はもう作らないといられない状態になっちゃってます。体力的にはキツイし,つらいですけど,かといって専門でこれをやりたいとも思わないので,同人でいるという感じですね。

4Gamer:

東方そのものを仕事にしてしまうと,仕事で抱えるようなストレスが東方でも生じてしまう?

ZUN:

ストレスになっちゃうでしょうね。たぶん自由が利かなくなる。実験的なこととかできなくなります。食っていかなきゃならない。「プレイヤー様は神様です」ぐらいの勢いで作らないと。作り手として偉そうな言い方もできなくなるなぁ(笑)。

僕がいいと思っていることをやっている,このスタンスは崩したくないです。プレイヤーの人もそれを納得して見てもらっているのかなと。仕事とは切り分けていますね。生活は大変ですが。

■東方の作り方

4Gamer:

ゲームを制作するという全体の中では,何を最重要視していますか? やはり,先ほど仰っていたスコアでしょうか。

ZUN:

スコアもそうですね。ただ,「最重要と考えているものは何か」といえば,ちょっとクサい言い方ではあるんですが「作品性」というか,そういうのが大切だと考えています。東方という作品を見たときに,「こういうシューティングゲームがある」という感覚よりは「東方がある」と言われたい。これがゲームじゃなくても「東方がある」となっていれば,それが最も理想的です。もっと大きな「東方」があれば,それを表現していきたいんです。もし仮に東方の音ゲーを作ることになっても,何の違和感もなく「東方」として受け入れられるような形でありたい。

4Gamer:

その「らしさ」を実現しているものは,いったい何でしょうか?

ZUN:

単純にキャラだけとかでないのは確かですね。作者の考え方というか,哲学というか,そういうものが作品に滲み出ていれば,どの作品を見ても「東方」として受け入れられるんじゃないかなと。

4Gamer:

実際の制作作業ではゲーム性というか,ルールやシステムから肉付けをしていくような感じだと思うのですが。

ZUN:

普通は大体そうなってしまいますね。ただ,それでうまくいけばいいんですけど,それだと結構運任せになってしまいます。だから,ちょっと逆の発想をしてみて,最初に,欲求というか大きな何かがあって,そこから「これが面白い」というものが形になって,システムになっていくのがいいですね。それが本当の理想というか。

4Gamer:

もう少し具体的に説明していただいてもいいですか?

ZUN:

例えば縦にスクロールして敵を射つゲームがあると,今だったら自機がどういうショットを射てて,敵がどのぐらい現れて死んで,どういう弾出してといった感じで考えていくのが自然に見えます。

でも,本当はもっと前に,「戦闘機で敵を倒すようなゲームを作りたい」「技術的に大型筐体が作れないから,2D上に落とそう」「画面が動かないと寂しいな」「じゃあスクロールさせよう」って,誰かが発想したはずです。発想を繰り返してゲームを作っていく。そうやって完成したゲームが,最も自然なゲームで,本当に楽しいゲームだと思うんです。「地上と空中の敵を倒すために,ゲーム性をこう変えよう」とかは,むしろ後から出来上がるものだと思いますね。コアの部分は,そこじゃないんじゃないかと。

今はちょっと,そこから離れてるゲームが多くて,プレイヤーも目が肥えているというか,そこから見ないですよね。

4Gamer:

作り手の都合というか,お約束をプレイヤーが理解し過ぎているということですかね。

ZUN:

お約束を気にし過ぎで,初めて遊んだゲームで,まず敵の弾の射ち方から見たりとか。その時点でちょっと変わってるなと思っちゃいますね。

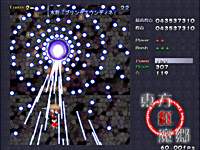

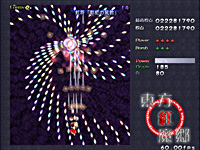

東方は,そうならないよう意識してはいるんです。東方だと,最大の目的が――目的というと変ですけど――敵を魅力的に見せることなんですよ。

敵を魅力的に見せて,倒したい,その先を見たいとプレイヤーに思わせることを考えていくと,ストーリが必要になってくる。練習させるためには,ボス自体が魅力的でなければならない。だから,魅力的に見せるための攻撃を考え出す。その結果――

4Gamer:

弾幕一つ一つに「スペルカード」として名前が付いた?

ZUN:

そうです。どうやって敵を魅力的に見せるかというところから,どうやったら魅力的になるかを考えていって,「弾幕に名前を付けて必殺技みたいにすれば,キャラクターが立つな」と。そういう流れで新しいシステムができてきたんです。

弾幕一つ一つに名前を付けるというのは,東方でしかやってないし,東方が初めてなのは間違いないと思います。でもこれって,「奇抜なゲームシステムないかな」「シューティングで新しいアイデアないかな」って考えて,思いついたわけじゃない。

4Gamer:

確かに,スペルカードという形で初めから名前が付いているから,プレイヤー同士の意志疎通がしやすいですね。

ZUN:

話がしやすいですよね。名前があるから,「○○はどうやって避けるの?」って聞ける。あれって奇抜なアイデアでも何でもなくて,初めてのアイデアではあるけども,「自然」ですよね。

現れたときに,自然に受け入れられるというのが,本当に斬新なアイデアだと思うんですよ。ただ新鮮さを求めすぎると,変なことばかり考えちゃう。変なことって,最初は皆「新しい」って喜ぶけど絶対定着しないんです。ダメなんですね。

4Gamer:

本来であれば回避したい弾幕という存在を,見ないで死ねるかという存在にまで昇華させているのは,個人的に非常に面白いと感じています。

ZUN:

ボムを使わないと避けられないけど,スペルカードの弾幕を見たいからボムは使わない――こういう人がいてもおかしくないなって感じにしています。

4Gamer:

ただ,スペルカードと類似のものが過去にまったくなかったかというと,そうでもないような気もするのですが。

ZUN:

「何もないところから生まれた発想」なんて,世の中にそんなものは存在しないと思います。だから,必ず“何か”があって,突き詰めていくとそれにたどり着けるでしょう。

スペルカードの発想は,どちらかというとRPGとかのボスが出す攻撃,あれの感覚から来ていますね。ほかのジャンルのゲームだと当たり前のことというか,格闘ゲームだと,画面にこそ表示はされませんが,キャラクターが必殺技の名前をしゃべりますよね。技の名前もありますし。

あれがなぜシューティングになかったかというと,シューティングが,ボスならボスというキャラの魅力を出そうとしていなかったから。だから,そういう発想に至らなかったと思うんですよ。キャラの魅力からも新しいシステムが生まれるんです。

4Gamer:

色々な要素は,自然な形で結びつけられゲームになっていくということですね。

ZUN:

自然に結びついていれば,プレイヤーは受け入れやすい。東方で,弾幕に名前が付いていることをプレイヤーが受け入れてくれているのは,キャラの魅力を引き出すという目的と自然に結びついているからだと思います。ゲーム世界にあることが当たり前になっているじゃないですか。それってすごく大切なことだと思うんですよ。

4Gamer:

では,受け入れづらい例というのはどんな感じでしょう?

ZUN:

受け入れづらいというか,最近のゲームで,ちょっと気になって「つらいな」と思うのは,RPGですね。

RPGだと,作り込まれた世界があるのに,戦闘シーンは戦闘シーンで,別途新しい遊び方を考えなきゃいけない。こういう風潮が僕にはつらい。ボタンでタイミング操作させたりとか。あの瞬間にプレイヤーが冷めないかなぁと。

せっかくRPGの物語世界に没頭しているのに,急にゲームチックな要素が出て来たりすると,ゲームがそこで分離しますよね。あれって,開発する側も別チームで分かれて作ってると思うんですけど,その統一が取れてないのがさも当たり前のようになっている。評価する人まで当たり前として受け入れて,「ストーリーがどう,戦闘シーンのゲーム性がこう」と言っている。そうなると,ゲームがおかしくなっている,もしくは分解寸前だと僕は感じるんです。

4Gamer:

シューティングだとどうですか?

ZUN:

やっぱり感じますね。よくあります。自分でも陥りがちですが,スコアのためだけのシステムなんかその最たるものかもしれません。そういうゲームって,「パズルゲームのようなものだから」と言われることが多いですが,パズルゲームにはパズルゲームの自然なシステムが存在しているんです。自然な形でパズル的な要素が現れるのであればゲームは統一性が取れますけど,無理矢理入れたのであれば,それには分裂しているイメージしか持てませんね。

と,微妙に脱線気味になったところで,さらに「レイディアント・シルバーガン」(1997年,トレジャー)と比べて,後発の「斑鳩」(2001年,トレジャー)が,いかに「自然」なシステムとして昇華されているかを,熱く語り合ってしまって大脱線。

ZUN氏は,前者における赤青黄の3色に塗り分けられた敵の不自然さと,後者の白黒で統一された敵の自然さの落差を説明してくれたのだが,心から納得である。「出ているものはゲームなんです。プレイヤーはゲーム性に対価を支払うのではなく,ゲームにお金を使う。いくらロジックがよくても,それを受け入れられるかっていうのは別の話です」(ZUN氏)。

……さて,第1回はひとまずここまで。

今回は花映塚とZUN氏本人について聞いてみたが,全体からすれば,これでもまだ前振りにしか過ぎない。週明けの第2回は,氏の語るがまま,「東方」の濃厚な真実を掘り下げた,インタビューのヤマ場を迎える。楽しみに待ってほしい。