|

[CEDEC 2006#13]ゲームサウンド制作現場からの「生の声」

諸事情でうまく撮影できなかったため,大久保氏(左)と中西氏(右)の写真はスライドからの抜粋でご了承を。二人とも旧ナムコ出身で,大久保はリッジレーサーシリーズ,中西氏はエースコンバットシリーズに携わっている

|

CEDEC 2006では,ゲームサウンド関連のセッションもいくつか行われた。その多くは特定の家庭用ゲームタイトルと関連したものだったのだが,「サウンドチームからのお願い」という,ユニークなタイトルの冠されたセッションは,PCゲームにも通用する話だったので,ここで紹介しておきたい。

このセッションは,バンダイナムコゲームスのコンテンツ制作本部技術グループ サウンドチームに所属する大久保博氏と中西哲一氏,両サウンドディレクターによるもの。完全なる開発者向けのセッションだったので,適宜補則解説を行いながら話を進めていこう。

そもそも「サウンドチームからのお願い」が,誰に対する「お願い」なのかという部分だが,これは結論からいうと,プロデューサーやディレクター,プランナーなどといった,別セクションの開発者へ向けられている。「こういう風に作業すると,サウンドチームとの連携がうまくいきますよ」あるいは「こうやっちゃうと大変なことになってしまいますよ」といった,ノウハウの解説と換言してもいいだろう。

■「記号」から「演出」へ変遷を遂げるゲームサウンドの歴史

サウンドの役割を説明するスライド

|

さて,セッションでは具体的なノウハウに先立って,ゲームサウンドの歴史と現状が語られたので,まずはそこから紹介をば。

先に登壇した大久保氏は,国内ゲーム業界の黎明期から存在するナムコのゲームタイトルを引き合いに出しつつ,「ゲームサウンドは最初『記号』だった」と定義づける。初期のゲームにおいて,サウンドはそれこそ「ゲームが始まった」「ビームを撃った」「敵にやられた」などといった,「イベント」を表現するための記号だったというわけだ。

これを踏まえて氏は,「時代を経て,サウンドは記号から演出へと,役割を拡大していきました」と述べる。「爆発」を例に挙げ,“記号時代”において,音は,映像と同期さえしていれば,「ピピピー」といった電子音であっても,プレイヤーに「ゲーム内で爆発が発生した」と認識されていたという。

このとき,「ピピピー」に記号以上の意味はなく,プレイヤーの感情を左右することはない。だが,そこに音楽が追加されたり,音色が複雑になったり,あるいはリアルな爆発音になったりすることで,サウンドは単なる記号以上の存在になり,ゲームの展開とプレイヤーの感情を同期させる「演出」になっていくと氏は指摘する。

「ピピピー」という記号から,「チュドーン!」という演出(正確には,ここでは記号的なニュアンスも含む演出)へ,サウンドの役割は拡大していったとするスライド

|

|

|

広義の演出とは,「観客の心を動かす」ことを指す。ゲームにおいては「プレイヤーの心を動かす」ものが演出といえるだろう。怖いシーンで「怖い」と感じさせ,楽しいシーンでは「楽しい」と感じさせるのが演出であり,音で「怖い」「楽しい」と感じさせるのが「音による演出」だ。ハードウェアの進化により,当初,記号でしかなかったゲームサウンドは,演出に携わるようになってきたのである。

ただ,「音色が豊かになって,演出の比重が大きくなったとはいえ,ゲームサウンドにおいて,記号的な音はまだ多数存在します」(大久保氏)。結果として,現在のゲームサウンドは,「記号」「記号+演出」「演出」の,いずれかの特徴を持っているというのが,氏の主張だ。

■サウンド制作ツール「ナムコフォーマット」の中身

その後,大久保氏の話はいよいよ専門的になっていくのだが,「入社時,非常に衝撃を受けた」(同氏)という,ナムコ独自のサウンド制作ツールフォーマット「ナムコフォーマット」について,少し触れておこう。

黎明期のゲームサウンドマニアなら知っているかもしれないが,「ラリーX」や「ギャラクシアン」などにおける初期のナムコサウンドを制作するに当たって,いわゆる汎用のシーケンサーは用いられておらず,テキストベースの独自フォーマットで行われていた。下のスライドは,大久保氏の示した一例である。

さすがに現在は汎用のMIDI/オーディオシーケンサーを使用しているようだが,当時ゲームサウンドの世界で人気だったナムコサウンドは,こういったテキストの塊を“譜面”として作られていたのだ。

あくまで解説のための例のようだが,時間軸は上から下に流れている。横軸は(分かりやすく言えば)楽曲中の各楽器で,01H,03H……というのが音色番号を表す。初期のフォーマットでは同時に8個までの楽器の音を再生できたという。Cn2,En2というのは音の高さ(ピッチ),rrrは休符で,JMPの行に来るとLABELと書かれた最初の行にジャンプする(ループする)。テンポはグラフィックスの描画と同期していたとのことだ

|

|

|

■多岐にわたる現在のサウンド業務

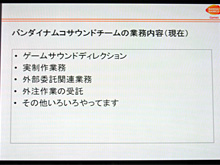

本文で挙げた以外に,外注受託なども行っているという

|

そして話は本題へと移っていく。

大久保氏の後を受けて壇上に立った中西氏は,現在におけるサウンドチームの業務のなかで主立ったものとして,以下の3点を挙げた。- ゲームサウンドディレクション

- 実制作業務

- 外部委託関連業務

バンダイナムコゲームズにおけるサウンドディレクターの業務

|

いわゆる楽曲制作は2.の「実制作業務」。そこに至るまでの準備段階である「人やモノ,予算のアサイン」や,ワークフローの設計,(法務部と連携して行う)契約業務などが1.の「ゲームサウンドディレクション」に含まれるという。「ディレクション」の割には,プロデューサー的な仕事が含まれているが,バンダイナムコゲームスでは,このあたりもひっくるめてディレクション扱いなのだそうだ。

また,最近では外部に楽曲制作や実演(楽器演奏や歌唱など),ミックスダウンやマスタリングなどを外注することもあるようで,これが3.の「外部委託関連業務」に該当する。

現在のゲームサウンドというカテゴリのなかで,続けて語られたのが,「ゲームにおける音の役割の確認」についてだ。

中西氏は,いわゆる音ゲーのようないくつかの例外を除くと,ほとんどのゲームではプレイヤーは映像に集中する仕組みになっており,耳は案外フリーな状態におかれていることが多いと指摘する。「聴く」という重要な機能が“空いている”わけで,ここに音という情報を突っ込んでやることで,プレイヤーを制作サイドの意図どおりに誘導できるとした。「これが,ゲームにおけるサウンドの意義です」(中西氏)。

至極当たり前の主張だが,現実には,こう言いたくなるような不毛な事態によく直面するのだとか

|

面白かったのは「音は演出のエンハンサー」というトピック。「エンハンサー」自体そもそもゲーマーには馴染みのない単語だが,これは「強調するもの」という意味で,「音は演出を強調する存在」と言い換えられよう。

ゲームサウンドが演出に携わるようになってきたとする,先ほどの主張との関連が気になるところだが,ここで主張されているのは,演出意図がなかったり,映像が演出を行っていないのに,音だけでゲームを演出するのは不可能ということだ。

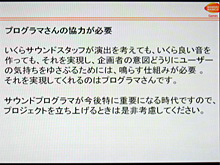

中西氏は,サウンドの優先順位,プログラマーとの協力も重要と指摘。前者は「どの音が重要で,どの音があまり重要でないか」を明確にすることで,ユーザーのゲーム体験が大きく変わるという主張だ。後者は,「ゲームサウンドを鳴らすには,その仕掛けをプログラムしておく必要があるのに,そこがあまり理解されていない」という問題の提起である。氏は「今後は,サウンドプログラマーの重要性がますます高くなります」と強く主張していた

|

|

|

■サウンド制作未経験者のためのサウンドディレクション講座

「サウンドの人とお仕事を進めていく企画サイドの方へ送る」(中西氏)ヒントが語られた

|

ここで中西氏は,社内アンケートの結果を基にしたとするデータをいくつか見せ,そのなかで「サウンド制作依頼のHowTo?」という話を展開してみせた。

これは「サウンドデザイナー/ディレクター志望の人への講義」ではなく,「プロジェクトでサウンドを担当することになった,サウンド制作未経験者へのアドバイス」だ。

その内容を要約すると,「未経験のプランナーやディレクターがサウンドディレクターにブッキングされたら,専門家に可能な限り任せましょう」になる。

「そんなの当たり前じゃん」と思うことなかれ。中西氏によると,「仕切りたがりの」または「責任感が強すぎて自分のスキル以上のことをやろうとする」開発者が多いとのことで,ワケも分からぬままサウンドディレクションを行った結果,演出意図の不明瞭な作品になったり,必要以上に費用や期間がかかったりすることは珍しくないという。

音楽は身近なものであり,それゆえに分かった気になっている人は多い。しかし,そういった中途半端なスキルでディレクションをするくらいなら,サウンド担当者にゲーム内容,予算や期間,求める品質をしっかり伝えて,後は可能な限り任せることが得策だ。専門家はさまざまな引き出しを持っており,“にわかサウンドディレクター”が思いもつかないアイデアを有しているから,そのほうがうまく行くことが多い――というのが,中西氏の主張である。セッションの参加者に,該当しそうな人,あるいは身につまされた人がどれだけいたかはさすがに分からないが,この件に関するスライドが多く用意されていたことからも,氏の切実な思いは伝わってくる。

発注側の能力が,サウンドチームから上がってくるサウンドのクオリティ,あるいはコストに直接影響するというのが中西氏の主張。とくに外注のサウンドチームを使う場合は,自分達の言葉が「クライアントからの,影響力の強い言葉」であることをよく認識し,「自信がないなら任せましょう」という

|

|

|

|

|

|

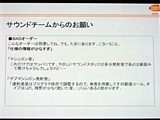

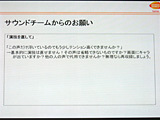

最後のほうになると,「悪い例」と称した,一種の暴露話が増えてくる。そのすべてを紹介することはしないが,スライドは下に挙げておくので,興味のある人は拡大して読んでみるといいだろう。「この声を別人の声に変えて」とか,「1か月で30曲作ってくれ」とか,現場が直面に直面した実例(?)が,これでもかと繰り出された辺りは,なかなか興味深かった。

よく読むと分かるが,相当な無茶が書かれている。もちろん,なかには“よい発注”もあるとのことなので,身に覚えのある開発者はぜひ参考に

|

|

|

|

|

|

音楽や音響制作というのは,専門的な知識を必要とする仕事である一方,あまりにも“作品”が身近であるために,他部門の開発者にとって簡単に口を挟みやすいものでもある。現実的な話として,ゲームの効果音作成を,プログラマーが片手間に行っていたという過去があるため,ゲームの開発現場では,よけいにその傾向が強くなってしまうのだろう。

今回のセッションにおいては,「指示すべきは全体を俯瞰した演出意図や方向性,優先順位,予算であって,個々の楽曲や効果音の音にクレームをつけることはあまり得策ではない」という点がとくに強調されていた。ときにブラックユーモアを交えながら「お願い」されているわけだが,サウンドディレクションを今後担当する開発者にとっての心得となるようまとめられている点において,意義深いセッションだったのではなかろうか。(榎本 涼)

|

|

|

|