企画記事

Linux上で動作する“Windowsエミュ”「Wine 1.0」をUbuntuで試す〜LinuxはWindowsゲームプラットフォームになり得るか?

|

Wineは,Linux上でWindows用アプリケーションを動作させられる,フリーのWindowsソフトウェア実行環境だ。言ってしまえば,“Windowsエミュレータ”とでも呼ぶべき存在なのだが,実はWineという名称,「Wine Is Not Emulrator」(Wineはエミュレータではない)の略。Linux上でWindows APIを使えるようにしようというのがWineプロジェクトの目的なので,「Linuxをカーネルに採用したWindows」がWineの正体ということになる。PCをハードウェアからエミュレートする「VMWare」や「Virtual PC」といった仮想化ソフトと比較するとオーバーヘッドが少なく,動作が軽いことが特徴だ。

→Wine公式サイト「WineHQ」

Wine開発プロジェクトが始まったのは1993年。なんと今から15年も前だ。いまでこそLinuxには「OpenOffice」(オフィススイート)や「Gimp」(画像加工ツール)などといった実用性の高いフリーソフトウェアが用意されているが,当時はLinux上で動作する実用アプリケーションの数,とくにビジネス系ソフトがないことがLinuxの弱点とされていた。その弱点を補うためにWineプロジェクトが有志によって開始されたのである。

筆者がWineを初めて使ったのはWindows 95がリリースされる直前の1995年,まだ16bitアプリケーションが主流だった頃で,当時はWindowsのメモ帳やソリティアが動いた程度で感動したりしたものだが,そんなWineがようやくバージョン1.0を名乗れるまでに成長したのだから感慨深いものがある。

|

Windowsは原則的に,PC 1台につき1ラインセンスが必要だが,新しいPCに移行したとき,OSのライセンスも移動させたような人が,古いPCのためにWindowsを購入し直すというのはあまり現実的でない。古めのゲームを遊ぶプラットフォームとして,以前使っていたPCを再利用できる可能性が,Wineによって生まれる。

また,Intelはモバイル環境向けLinuxプロジェクトのサイト「Moblin.org」(Mobile & Internet Linux Project)を立ち上げており,同社の提唱するMID(Mobile Internet Device)には,近い将来,モバイル向けのLinuxがOSとして(Windowsの代わりに)搭載される可能性が大いにある。そこで,MIDがモバイルゲーム機となり得る可能性がどれくらいあるのか,WineがPCゲームでどれだけ“使える”のかを,チェックしてみようというわけである。今回はあくまで速報として,Wine自体の導入方法や使い方を解説したりはせず,動作確認に重点を置くので,この点はご注意を。また,2008年6月27日に,development release 1.1.0がリリースされているが,今回はstable版となるバージョン1.0を利用することも併せてあらかじめお断りしておきたい。

さて,最初に景気の悪い話をしておくと,先ほども述べたとおり,WineはWindowsエミュレータではない。そのため,Windows APIの完全な実装が非常に難しく,それが正式リリースまでに15年もかかった理由のひとつだ。PC仮想化ソフトの下では「本物の」Windowsが動作しているため,パフォーマンスはさておき,ほとんどのWindows用アプリケーションは動作するが,Wineではそうはいかず,互換性が大きな課題となる。

ちなみにゲームで多用されるDirect3D(DirectGraphics)は,Wine上だとLinuxの標準的な3D APIであるOpenGLの呼び出しに変換されている。Direct3DとOpenGLは構造が異なるため,変換のオーバーヘッドはそれなりに大きい。また,Direct3DはほかのAPIに比べると進化のテンポが早いので,完全なサポートはほかのAPIよりも難しいようだ。

どんなゲームが動くのか?

|

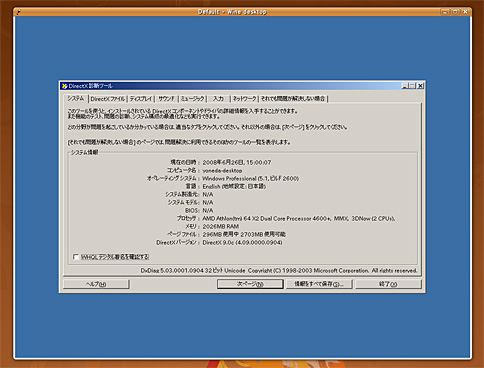

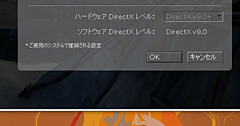

DirectXのバージョンは,初期状態では7を返すようだが,GPUがピクセルシェーダや頂点シェーダをサポートしていれば利用可能。また,4Gamerの最新ドライバページにあるリンク先から入手可能なRuntimeをインストールすれば,無理矢理DirectX 9のエミュレートを行わせることもできる。

Wineの設定パネル。全体設定に加え,実行ファイルを指定することで,当該実行ファイル個別の設定も行える |

ゲームでは重要な「画面」設定タブ。頂点/ピクセルシェーダは,グラフィックスカードが対応していればWine上でも使用可能 |

一方,DirectX 10は,それまでから大きく構造が変わった関係で,Wineから利用できるようになるには,もう少し時間がかかると思われる。

とまあ,御託を並べるのはこれくらいにして,筆者がいろいろゲームを試した結果をレポートしていこう。テスト環境は表のとおりで,ざっと2〜3年前の「AGP,最後の世代」といった趣の構成だ。筆者の私物である。

|

なお,テストの前提として,DirectX 9.0cのRuntimeをWineにセットアップし,フォントやDirect3Dの設定を変更した状態で,各ゲームのインストールを試みている。“素”の状態では(DirectX 7までの対応ということもあり)今回のテストとは異なる結果になる可能性も大いにあることは,あらかじめご承知置きを。また,これはいうまでもないことだが,本稿のテスト結果はあくまで記事掲載時点のものである。今後,Wine自体のアップデートや,設定のさらなる見直しにより,動作しなかったものが動作するようになる可能性があることは,念のため付記しておきたい。

|

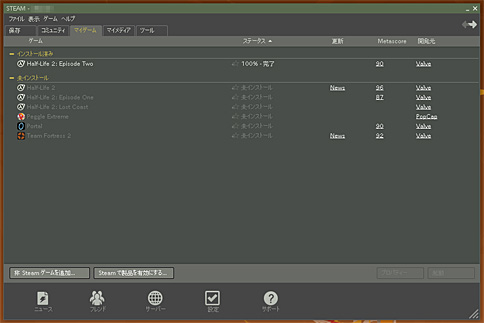

Steam:ほぼ問題なし

まず,Valve Software製のオンラインゲーム配信サービスである「Steam」は,フォント関連の設定を修正するだけで,比較的あっさり動作した。アカウントを使ったログインや,ライセンスを持っているゲームのアクティベートも問題ない。オンライン購入は試していないが,通信は正常にできているので,おそらく可能だろう。 |

Half-Life 2: Episode Two:フレームレートは低いが動作可能

「Half-Life 2: Episode Two」は,製品DVD-ROMからインストールおよび実行が可能だった。前述の動作情報データベースにも入っているだけに,予想どおりの結果といえるだろう。 |

なお,スクリーンショットはLinux上で動作していることをはっきりさせるため,あえてデスクトップエミュレーションモードで撮っているが,実は,デスクトップエミュレーションモードではキーボードの入力が利かず,ゲームプレイ不可能だった。フルスクリーンモードならプレイ可能だ。

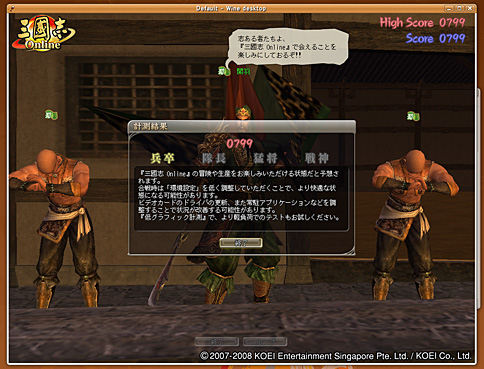

三國志 Online:ベンチマークソフトは動作。体験版は動作せず

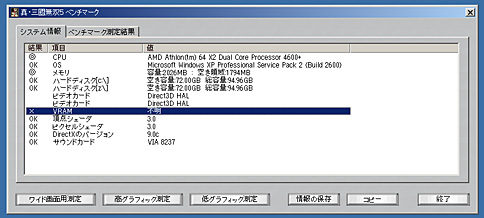

動作チェック用となる「三國志 Online ベンチマークソフト」は,インストール,実行ともにまったく問題ない。スコアは画面に示すとおりで「一応プレイできる」と判定された。 |

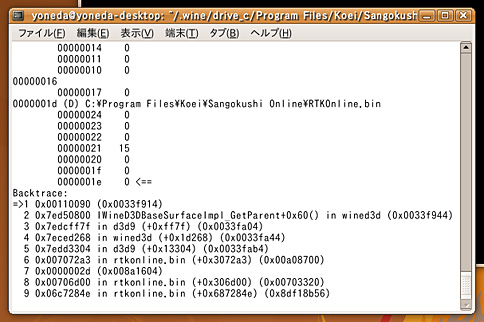

それならば,と体験版をインストールしたのだが,結果は残念なものになってしまった。ページフォルトが発生してゲームを開始できないのだ。解像度やテクスチャ品質などを変えて試してみたが,どの組み合わせでも無理。「動作確認用のベンチマークは動くが,ゲームクライアントは動作しない」という点には,少々納得できない部分がなくもないが,エラーの内容が内容だけに,簡単には解決できないだろう。

|

真・三國無双5ベンチマーク:動作せず

|

前述のとおり,グラフィックスメモリ容量は256MBとして設定済みなので,真・三國無双5ベンチマークは,どうもDxdiagとは異なる方法で容量情報を取得しようとしているのではないかと思われる。この項目さえパスできればなんとかなりそうなのだが……。

|

Soul of the Ultimate Nation:動作せず

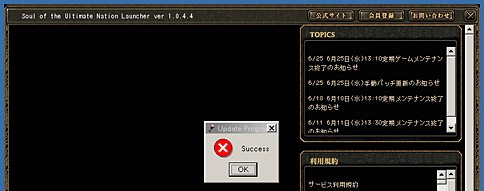

典型的な3DオンラインRPGとして試してみた。インストール作業自体は滞りなく行えるが,クライアントの起動時に「Update Progress」が「Success」したという奇妙なダイアログが表示されて,[OK]ボタンを押すとアプリケーションが終了してしまう。調べた限りではエラーによる終了ではなく,ゲーム内部の何らかの判定により,“正常終了”しているようだ。不正対策機能によるものではないかと思われる。 |

モンスターハンター フロンティア オンライン:動作せず

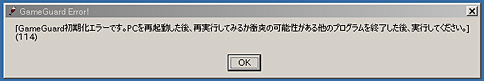

インストール自体は正常に行える。しかし,起動時に「nProtect GameGuard」(※モンスターハンター フロンティア オンラインが採用している不正対策ツール)がエラーを出力してしまい,クライアント本体の実行にまでたどり着けない。回避する方法は,ざっと調べた限りでは分からなかった。 |

天下統一V(体験版):問題なく快適に動作

“勝率”が悪いと感じる読者も多いと思うが,Wine上では2Dゲームなら比較的あっさり動作するうえ,パフォーマンスの問題もほとんどなかったりする。例えば最新タイトルとなる「天下統一V」の体験版だと,Windowsと変わらない操作感だ。2Dゲームのプラットフォームとして,Wineは十分に使えると見ていいだろう。

|

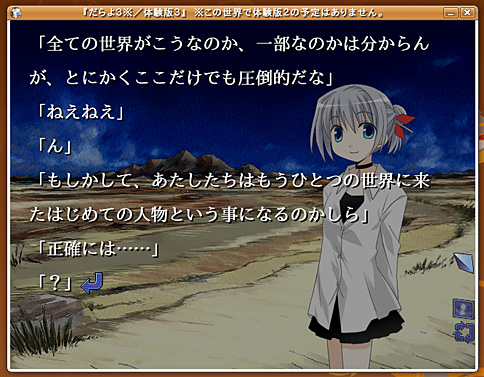

そう,あたしたちはこんなにも理不尽な世界に生きているのだらよ3 ※この世界で2の発売予定はありません。(体験版):問題なく快適に動作

続いては,最近の2Dゲームにおける一つの代表例といえる,コマンド選択式アドベンチャーゲーム。「そう,あたしたちはこんなにも理不尽な世界に生きているのだらよ3 ※この世界で2の発売予定はありません。」(以下,だらよ3)の体験版は,インストール不要で,実行ファイルをダブルクリックすることにより起動するタイプだが,こういったタイトルなら,まさにダブルクリックするだけでゲームを起動できてしまう。もちろん動作にも何ら問題なし。速度もWindows上と,少なくとも体感ではまったく変わらない。起動に要する時間すら変わらないくらいで,この種のゲームタイトルであれば,Windowsと同じ感覚でプレイできると考えていい。

|

Hearts of Iron II: Doomsday(体験版):動作せず

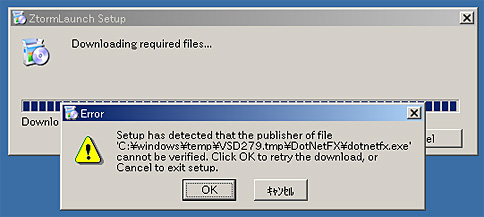

とはいえ,「2Dゲームなら何でも動作する」かというとそうでもない。鬼門は「.NET Framework」だ。今回は,.NET Framework採用タイトルから,「Hearts of Iron II: Doomsday」の体験版を試したが,動作しなかった。Windows上ではあまり意識せずに済むことなのだが,Hearts of Iron II: Doomsdayは初回起動時にMicrosoftから.NET Frameworkのモジュールをダウンロードしようとする。だがWine上では,ダウンロード後に「ファイルの署名が検証できない」というエラーで先に進めなくなってしまう。

Wine上に.NET Frameworkをインストールするのは不可能ではないようだが,.NET Frameworkのバージョンによる違いがあるうえ,かなり困難な作業とされているようだ。.NET Frameworkを用いているゲームタイトルは,たとえ2Dであっても動作させるのは難しいと考えていいだろう。

|

3Dゲームのパフォーマンスは?

以上,まとめると,2Dゲームは(.NET Frameworkを必要としないものなら)そう問題なく動作させられるが,3Dゲームは動かすまでが難しく,ある程度の試行錯誤が必要になる。海外の人気タイトルであれば,前述のWine AppDBにインストールのヒントや設定情報などがまとめられているケースが少なくないので,3Dゲームの動作を試みる場合は,一度参考にするのを勧めたい。

|

なら,「3DMark06 Build 1.1.0」(以下,3DMark06)ならどうかというと,起動自体はするものの,テスト項目はほとんどが動作しない。Game Testだと,テクスチャバッファフローで落ちてしまうので,OpenGLドライバ側にも問題の一端があるのかもしれない。

海外では3DMark06が動作しているという報告もあるのだが,筆者が確認した限り,それはバージョン0.9台の情報で,しかもWineを構成するモジュールにパッチを当てる必要もあるようなので,Wine 1.0でそのまま応用できるかどうかは,現時点では不明だ。

|

結果はグラフ1〜3にまとめたとおりだが,Windows XPと比べて,3DMark06のFill Rate(Single-Texturing)では約54%,Pixel Shaderでは約43%のスコアとなった。Vana'diel Bench 3では40%前後だ。Vana'diel Bench 3のスコアについていうと,High設定,つまり1024×768ドットでも(グラフィックスオプションがデフォルトのままなら)問題なくプレイできるレベルにある。数世代前の3Dゲーム用PCを使って,数世代前のグラフィックスエンジンを採用したタイトルをプレイするなら,“なんとかなる”可能性が高いとはいえそうだ。

また,2D描画――以前でいうDirectDraw――は比較的安定している印象。2Dゲームのプラットフォームとしては,そこそこ利用できると思われる。

|

|

|

以上,取り急ぎ,手近にあって,すぐ試せるアプリケーションを用いた動作確認となった。現状としては「少なくとも3Dゲーム用プラットフォームとしては比較的厳しい」が,古いPCの再利用,あるいはUMPCやMIDといったノートPC以下の小型端末がこれから登場してくるであろうことを考えると,ゲーマーとしても,試してみるだけの価値はあるといえるだろう。ややハードルは高いかもしれないが,近々やってくる夏期休暇を利用して,Wineにチャレンジしてみるのも面白いのではなかろうか。

- 関連タイトル:

Wine

Wine

- この記事のURL: